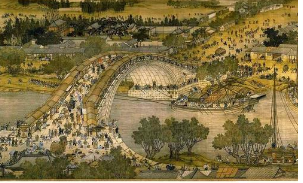

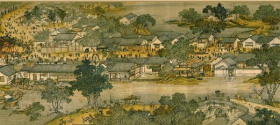

材料一 《清明上河图》

材料二 18—19世纪中期英国城市人口占总人口比例(%)

| 年代 | 1750 | 1801 | 1851 |

| 城市人口占总人口比例 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

材料三 考察建国以来中国城市化进程,总的看来,可以分为以下几个阶段:(一)1949——1957年,是城市化起步发展阶段;(二)1958——1965年,是城市化的不稳定发展时期;(三)1966——1978年,是城市化停止发展时期;(四)1978年至今,是城市化的稳定快速发展时期。

——国家统计局《新中国50年系列分析报告之三》

材料四 在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。

——《世界近现代史》

请回答:

(1)从经济的角度,结合材料一图片和所学知识概括宋代城市发展的特点。

(2)据材料二指出近代英国城市化的发展趋势,并结合所学知识分析英国城市化发展的主要因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国城市化进程中第(一)(四)阶段得到发展的主要原因。

(4)根据材料四概括英国在城市化过程中出现的社会问题。结合所学知识,谈一谈你对城市化的认识。

材料一

《清明上河图》

材料二 18—19世纪中期英国城市人口占总人口比例(%)

年代 | 1750 | 1801 | 1851 |

城市人口占总人口比例 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

——摘自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

材料三 考察建国以来中国城市化进程,总的看来,可以分为以下几个阶段:(一)1949—1957年,是城市化起步发展阶段;(二)1958—1965年,是城市化的不稳定发展时期;(三)1966—1978年,是城市化停止发展时期;(四)1978年至今,是城市化的稳定快速发展时期。

——国家统计局《新中国50年系列分析报告之三》

请回答:(1)从经济的角度 ,结合材料一图片和所学知识概括宋代城市商业发展的特点。

(2)据材料二指出近代英国城市化的发展趋势和问题,并结合所学知识分析英国城市化发展的主要因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国城市化进程中第(一)(四)阶段得到发展的主要原因。

材料一 汉口开埠以后,作为中部地区最大的漕运中心,武汉往来商人货物络绎不绝。据统计,1895~l913年,全国共设厂矿549家,资本投资总额12028.8万元,其中武汉设厂矿28家,占全国的5.1%,资本投资总额为1724万元,占全国的14.3%。这种比例仅低于上海而远远超过广州、天津等大城市。到1936年,武汉共有工厂516家,资本总额5148.66万元,而纺织和烟草工业占主导地位,资本额纺织业第一。

——摘编自涂戈尔《近代武汉三种文化现象解析》

材料二 改革开放40年,武汉制造快速崛起。2017年,生产钢1694.61万吨,比1978年增长6.53倍;汽车89.78万辆,增长663.33倍;卷烟253.18万箱,增长4.69倍……2017年,轻工业总产值是1978年的104.80倍,重工业总产值是1978年的292.12倍。1978年,公有制经济占据主导地位,国有、集体工业总产值分别占规模以上工业的82.7%和17.i%。2017年,国有、集体经济比重下降到8.2%,股份制、港澳台及外商投资和私营经济比重迅速上升。在规模以上工业中,股份制经济比重为58.8%,港澳台及外商投资比重为32.8%。

——摘编自《工业在改革开放和转型中快速发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来武汉工业发展的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代相比新时期的武汉工业发展出现的新变化,并从经济角度分析新变化出现的主要原因。

材料一

| 1933年6月,美国国会通过新政的主要措施——《全国工业复兴法》,规定建立国家复兴管理局(NRA),指导劳资双方订立本行业的公平竞争原则,对各行业该产品的产量和价格作规定,愿意遵守规定的雇主可以领到一个“蓝鹰”标志……“蓝鹰运动”创设了一种为实现全国工业复兴法令而合作的意愿氛围,使美利坚走上了复兴的道路。 ——常一民《蓝鹰·新政》 |

材料二 为完善公有制和计划经济体制以提高企业活力,放权让利、加强企业的责任制成为80年代的国营企业改革的重点……1978年10月,经国务院批准,四川省委、省政府选择了不同行业有代表性的重庆钢铁公司、成都无缝钢管厂等地方国营工业企业率先进行“扩大企业自主权”试点改革……试点企业取得的经济效果十分显著,1979年与1978年相比,工业总产值增长11.6%,实现利润增长15.9%。

——武力、肖翔《中国共产党关于国有企业发展与改革的探索》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识指出“蓝鹰运动”的主要背景,并概括新政的特点。

(2)材料二中促进企业发展的手段有何特点?其目的是什么?结合所学知识,指出90年代我国国有企业改革的主要方向。

(3)上述材料中的措施,对我国当今经济建设有何启示?

材料:中国封建时代“男主外、女主内”这种分工模式给两性带来的影响是巨大的。权力分配和义务承担方面皆以一家中的“丁”的数目分配土地和担负赋税,把女性排除在外。家庭中,丈夫可以抛弃妻子,妇女被禁锢在家中,服役于人,料理家务,就是连统治阶级的皇后也属于被禁之列。自新中国成立以后“男女平等”,“妇女解放”,成为流行的宣传标语。男女平等的一个重要指标就是妇女走出家庭出去就业。改革开放后的经济转型和城市化进程改变了农村妇女传统上劳动力性别分工,大量妇女同男性一起加入到城市流动打工人口的阵营,这在上个世纪90年代后期表现得更为明显。中国女性已经不单单局限在国内,在国际上也有了更多的交往和沟通,努力释放出亚洲女性、中国女性的声音。

在西方古代社会,基督教教义里也论证了男人对女人的奴役和压迫是天经地义的。但《圣经》宣扬上帝赞许一夫一妻制。雅典法律明确规定男女双方都有结婚离婚的自由。雅典法律明令禁止虐待妇女和孤儿,将其作为刑事犯罪予以惩罚。第二次世界大战后,北美、西欧等发达资本主义国家的妇女运动有了很大的发展,女性地位大大提升。参加各种运动人数之多,涉及问题之广都是前所未有的。

——摘编自黄建芳《从女性地位比较中西文化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国与西方女性地位的不同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析改革开放后女性地位得到提高的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,概括二战后西方女性地位提高的意义。

材料一 资本主义工业化通常是从轻工业开始的,且往往需要几十年甚至上百年的时间才能实现。1925年,联共(布)“十四大”把优先发展重工业作为苏联工业化的基本方针。为了高速度实现工业化,斯大林提出靠本国节约来发展工业的道路,即社会主义积累的道路,长期的、过大的保留了工农业产品价格剪刀差。1926—1927年度,苏联工业生产总值已超过战前水平,斯大林一再要求提高工业增长速度,1933年苏联提前完成了第一个五年计划。为了在最短的时间内实现社会主义工业化,苏共制定了发展经济的五年计划,到二战爆发前,苏联成功地实施了三个五年计划。

——摘编自陈国新《斯大林社会主义建设的思路和苏联模式》

材料二 中国前30年的工业化推行的是粗放型、封闭式的、优先发展重工业的发展战略,工业化推进主要靠计划机制、政府主导,较少利用市场机制。十一届三中全会以后,实行改革开放,工业化道路和发展战略开始转换。工业化的发展战略转变为有重点的协调发展战略,尤其是注重发展农业、基础产业和第三产业。1978年以来,农村工业化取得了令人瞩目的成就,而前30年我国农村工业化几乎停滞不前,从而严重阻碍了整个国家的工业化进程。

——摘编自谭险峰、龚亚香《改革开放前后我国工业化道路的比较分析》

(1)根据材料二结合所学知识,概括指出改革开放前后我国工业化道路发生的变化。

(2)根据两则材料并结合所学知识,谈谈你对社会主义工业化的认识。

材料一 春秋战国时期我国户籍制度的雏形开始出现。真正的户籍制度到秦代编制户册才开始创立,通过清查登记人口并实行管制,限制人口流动,防止人口流失,保证兵役和赋税征收。这些制度被后代所继承。到了唐朝出现了最早的城乡户籍区分,城市人口称为坊郭户,农村人口则是乡村户,但唐代户籍实行‚编户与非编户的良贱制度,并没有为坊郭户单独设立户籍。随着城市人口的激增,宋代正式将坊郭户纳入了法律体系之中,根据居民有无不动产,划分主户与客户,再以家庭财产之多寡,将主户划为不同户等。宋代的坊郭户包括官吏、大商人、地主、大手工业者、小商贩,小手工业者,人力和女使之类,大致依据财产来区分,上下共有十个等级,而乡村户则根据土地多寡分为五等。明政府将全国户口按照职业分工,划为民户、军户、匠户等籍,赋役黄册编定以后,户籍不得随意改动。清代时,朝廷宣布“摊丁入亩”,户口不再作为征税的依据,但户籍制度一直保留。

——摘编自吴钩《户口册上的中国》等

材料二 从1953年开始,国家采取了统购统销政策。1958年政府出台了《户口登记条例》,城乡二元户籍管理制度正式建立。1963年公安部依据是否拥有国家计划供应的商品粮将户口划分为农业户口和非农业户口。城乡二元户籍格局长期附着了粮油供应、劳动就业、医疗保健、教育、福利等十几项制度,形成了一整套城乡隔离体系。改革开放初期,政府开始允许农村人进城务工,农民工由此而生;同时政府还出台了严格控制农业户口转为城镇户口的“农转非”政策。1984年国务院批转公安部《关于农民进入城镇落户问题的通知》,部分农民获得迁徙自由。2000年以来,国家已开放了中小城市的户籍,一些省会城市也放宽了进城务业的户籍政策。北京近日公布了《北京市积分落户管理办法》。至此,北上广深这四个市区常住人口超千万的超大城市,均已提出或实施各自的积分落户指标体系。

——据殷志静、郁奇虹《中国户籍改革》等

(1)根据材料一,概括说明中国古代户籍制度演变的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明新中国成立后户籍制度两次大的改革的影响。

材料一 松江(上海)织染局工匠主要是封建匠户制度下的在籍世袭工匠。他们有内外号之分,内号的工匠于织局各机房集中生产,外号则在家生产,内号所用丝料皆须由堂长、机户领得价银后从市场上购买,外号工匠都以民间机户形式领织,实际上仅仅只是官营手工业工场的场外部分,但要优先完成领织的劳役,才能从事小商品性质的生产。朝廷常因内库所存段匹数量不足,行文各地织染局,在常额之外增派“急缺段匹”,专供内府喜庆及皇帝颁赏之用,“其段有纶丝、纱罗、绫绸、绢锦;其色有大红、浅色;其花样有彩桩、织金、闪色、蟒、龙、飞鱼、斗牛缠身胸背,工甚烦琐”。

——摘编自张忠民《上海从开发走向开放》

材料二 1951年上海国有丝织业对苏联、东欧扩大出口后,大部分丝织厂均系接受中国蚕丝公司的加工代织。80年代起,以“来料加工”、“补偿贸易”等形式,通过引进国外新技术以改造工厂的生产装备。织绸业通过业内专业分工协作,取得了崭新成绩,保持了每台丝织机年提供出口绸超万米的新纪录。与此同时,工业公司会同各厂制订标准产量、标准成本、标准利润,并据以考核,按定额完成率优劣给予合理分配,使生产厂不因品种安排难易和单位产品利润不合理而受到影响,从而使这一时期各项经济指标都创历史最好水平。

——编纂委员会编《上海丝绸志》

(1)根据材料一,概括明代上海官营丝织业的特点。结合所学知识,简要分析其对经济的影响。

(2)根据材料二,分析上海国有丝织业发展的原因。并结合材料一,指出其与明代上海官营丝织业的相似之处。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 按照列宁的想法,新经济政策摸索了一条建设社会主义的道路,只要坚持走下去,“新经济政策的俄国将变成社会主义的俄国”……但是,当时党内就存在反对意见,尤其是城市的所谓耐普曼问题和农村富农问题上引发极大争论。耐普曼是“新经济政策之人”的缩写,指的是通过新经济政策享受利益的人,具体指私营企业家和小商人。列宁并不认为这些人已经构成了一个阶级。事实上统计数据表明,所谓耐普曼分子在整个人口中的比例到1924年只有1.5%,在国民收入中只占5%。但其他领导层看来,情况却十分严重,他们甚至用耐普曼资产阶级来批评新经济政策的恶劣影响。一些基层布尔什维克也不能接受这种变化。农村的情况更为复杂。由于实行粮食税,苏维埃政权有意识地放开了雇佣劳动力的做法,来促进生产力的发展。但按照当时的意识形态划分,一旦不是自力更生,采取了雇佣劳动力的方式,就是从贫农或中农向富农的转变。而富农这是社会主义建设应该斗争的对象。20世纪30年代,人们认为,战时共产主义不过是“在进攻过程中向前跑得太快了,没有替自己保证后方的根据地”,而新经济政策不能从根本上保证向社会主义的正确过渡。

——据吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编(上册)》等

材料二 新经济政策是反危机纲领还是建设社会主义纲领?在当今中国学术界主要有两种观点。一部分学者认为新经济政策是“一种即兴之作,缺乏明确的深思熟虑”,或只是为了寻找“那个同农民经济的结合点”,用部分恢复商品经济来适应农民的小生产状况,进而获得农民支持的权宜之计。更多学者则倾向于将之作为“社会主义市场经济的理想模式”。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏共党内对新经济政策出现反对的观点及其实质,并予以简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明当今中国更多学者将新经济政策视为“社会主义市场经济的理想模式”的时代背景。

材料一 真正的改革先锋不是国营企业,而是那些落后的、被边缘化的群体。在这些“边缘革命”中,意义最为重大的变革是在中国经济最为薄弱的环节农业中爆发。中国政府于1979年着手改善农业环境,然而真正意义上的农业改革是自下而上展开的。家庭联产承包责任制在中国农业改革过程中极其重要,从长远角度看,农民重新获得的经济自由对发展农村经济的意义要重大得多。

材料二 在推动中国市场转型的诸多“边缘革命”中,经济特区的开辟和发展,在推进中国向世界经济开放的过程中,起到了尤为关键的作用。经济特区被视为学习资本主义以实现社会主义先进性的实验室。在整个80年代,政府都因担忧经济特区会被资本主义蚕食而不安。选择深圳、珠海、汕头和厦门作为首批经济特区,实际上是个折中做法。拥有相同的地理优势的城市并不止这四个,但它们对中国社会主义经济过于重要,试验中的任何闪失都有可能会对社会主义经济造成毁灭性的打击。经过30年的改革,中国的经济特区得到稳步成长,从中国经济的外围逐渐向核心渗透。

——摘编自【英】罗纳德·哈里·科斯、王宁著《变革中国——市场经济的中国之路》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出农民重新获得“经济自由”的措施和“经济自由”的含义,并简析农业改革的影响。

(2)据材料二,概括选择首批四个经济特区的原因,并说明经济特区设置的作用。

(3)据材料一、二并结合所学知识,概括我国经济体制改革进程的主要特点。