材料 清末,邮政事业受制于海关,因而相形杂乱,发展缓慢。光绪三十四年邮传部与邮政总办帛黎筹议改良邮政事宜,“其内容在扩张于邮路谋委派信之普及,并加增送函次数,以期灵便。尚拟创订各省邮部章程,分三等;一等邮局长由部奏派,二等邮局长由各省督抚调用,三等邮局长由地方官采担保金方法用之管理邮政。”宣统二年邮传部设法从海关税务司收回邮政接管,邮政区域亦改以行政区域为标准,总计邮界十四,副邮界三十六,共为五十区。对各地邮政中存在的积弊,邮传部厉行整顿。为了保护地方邮务的发展,还咨文各地方官员“切实保护”,并制订了“地方官保护邮政办法”十条。晚清地方邮政发展很不均衡,邮传部对边疆邮政向来持积极发展态度。宣统元年三月,新疆巡抚电请展设甘肃凉州以西至新疆迪化一带邮局,邮传部“徇其请”。宣统元年十一月,邮传部将加入万国邮政同盟列入计划,1914年中国终于加入。

——摘编自苏全有《邮传部与清末邮政事业的近代化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出清末邮政事业发展的表现。(2)根据材料并结合所学知识,简析清末邮政改革的作用。

材料 20世纪以来,民众要求收回利权,发展民族物流业的呼声日益高涨。关税谈判在辛亥后经过近20年的外交博弈基本实现了目标。“商业发达须赖交通便利,方可振兴商务”成为共识,民间商会团体及绅商们也积极抵制借外债筑路,从基层响应政府自主筹款修筑铁路的政策。如东北呼海铁路拟定官商合办章程和铁路章程,共筹资本约2000万元,1929年建成后既便利了周边地区粮食和商品的运输,更减少了商品被土匪抢掠的可能。为弥补铁路运输的局限,全国经济委员会不仅规划督造各省公路,还积极推进实施铁路与公路联运计划,到1935年底,共完成通车路线计有9000余公里。为提供必要的人员储备,各方还兴办了汽车机务人员训练所、吴淞商船专科学校等。至抗战爆发前,经交通部、铁道部及轮船招商局的共同努力,“全国基本出现了以铁路为基线,以国营招商局为协办主体的水陆联运网络”。

——摘编自熊辛格《中外约章与中国近代物流业的嬗变(1840—1937)》

(1)据材料,归纳近代民族物流业得以发展的条件。(2)据材料并结合所学知识,分析近代民族物流业发展的重要影响。

材料一从铁路以知识形态传入中国开始,到中国铁路建设事业的真正起步,经历了半个多世纪的历程,其间有过7次讨论争论、7次铁路试办、7次列强的实验性活动、7个人不同的作用(李鸿章、张之洞的努力,刘锡鸿、徐致祥的反对,奕䜣、奕让的支持,慈禧的决策),最后才有芦汉铁路的“定计兴办”。在皇室游玩铁路的兴建过程中,订购7辆车和7里长的铁路轨料,动用700名工匠建设路基,第二期延长时又订购的是7里长的铁路轨料。

——摘编自朱从兵《晚清皇室与近代中国铁路建设事业的起步》

材料二甲午战争后中国的铁路修建正在起步,里程数不多,干线尚未建成,但铁路的重要性已被朝野体认,衰败的中央与崛起的地方对铁路修建权的斗争导致了集权能力的颓丧与帝制国家的倾覆。一战中德国战败,德国权益被日本接管……日资随即大规模进入,遂成一枝独大之势,北洋政府的铁路外债主要向日本举借。一战结束后外部势力重返中国,中国主权呈瓜分之势,中国的路权与路政复遭严重侵夺,地方实力派借助列强之力控制地盘,对抗北洋政府,攫取和瓜分铁路收益,遂使北洋政府对铁路失去控制,中央建制沦为空壳。铁路与其说成就了国家,不如说肢解了国家。国民党形式上统一全国至抗战爆发时止,铁路的修建、铁路的专业化和国家对之实行全面管理才勉强有了所谓“黄金十年”的气象。南京政府对铁路的财政、政治与人事的控制能力有所增强,铁路线的规划向着对其统治造成威胁的地区延伸,具有很强的政治集权、地方控制和国家统一的政治色彩。

——摘编自陈明明《铁路与中国现代国家的重建运动》

(1)根据材料一,概括中国近代铁路兴办的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析近代中国修建铁路的影响。

邮政源于人们通信的需要,是历史上起源最早、使用最广泛的一种通信方式。

材料一 鸦片战争以后,列强纷纷在中国领土上任意开办自己的邮局,即所谓的“客邮”,不受中国政府的管辖,各自执行本国邮章,使用本国邮票,却加盖中国地名的邮戳。有些国家还利用“客邮”大量贩运鸦片、吗啡等毒品,走私漏税。因清政府无力承担各驻华使馆往来文件的传递事宜,遂于1866年由英国人赫德担任总督的中国海关总税务司兼办此事,这就是“海关兼办邮政”。1878年3月经李鸿章同意,赫德委派德璀琳在天津等五处仿照西欧方式,开始收寄中、外公众邮件,这就是“海关试办邮政”。这一时期中国官方公文、报纸仍由驿站传递,而中国商人和民众不信任海关,仍向民信局交寄邮件,所以形成了邮驿、海关邮政、民信局和客邮并存的局面。1896年总理衙门根据张之洞建议与赫德所提出的邮章,奏请光绪皇帝批准,于当年3月20日开办“大清邮政”,这标志着中国邮政诞生。但是几经周折,中国邮政大权仍在外国人手中。

——摘编自金燕、叶美兰《英国与晚清中国邮政发展研究》

材料二 1949年11月1日中华人民共和国邮电部成立,主管全国邮政和电信工作。1950年1月1日邮电部邮政总局成立。除台湾省外全国建立了各级邮政机构。1953年以后,邮电部加强了邮电事业的建设,提高了业务和技术水平,如加强了以北京为中心的全国邮政网的建设,建立邮电科研、教育和工业基地;建立新的企业管理制度。1998年邮电体制进行了改革,实现了邮电分营。分营之后,邮政成为国民经济体系的一个部分开始独立运营。邮电分营使邮政职工有了自我经营发展的意识,调动了积极性,有利于邮政职工整体素质的提高,为邮政网现代化创造了条件。

——摘编自张毓书《中国邮政:一抹青绿牵万家通天下》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国邮政诞生的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国邮政事业发展的特征。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响中国邮政事业的主要因素。

材料一 1879年5月,郭嵩焘从驻英公使任上返国,“乘小轮返湘,湘人见而大哗,谓郭沾染洋人习气,大集明伦堂,声讨致罪,并焚其轮。”慑于湖南民众的保守排外,张之洞曾以“湘省风气未开,易滋事端”为由拒绝湖南士绅内河开行轮船的呈请。 株萍铁路(湖南第一条铁路)1905年竣工。初建之时,“湘赣民风未开,不通外情,迷信风水,于筑路大碍。为求铁路早日建成,凡庐墓不肯迁让者均设法绕行”,至使该路少直多弯。 当时铁路的主要经办者盛宣怀对此大有感慨:“时风气未开,民间惑于地脉风水之说,旁挠者众,经营累月,始有端绪”。

——摘编自余建明《交通方式的演进与近代社会变迁述略》

材料二 2022年12月26日湖南省最后一个地级市———常德市正式开通高铁,是湖南高铁建设史上具有重大意义的一件大事。从2009年12月26日湖南第一条高铁———武广高铁正式运营开始,到湖南“市市通高铁”目标的圆满实现仅仅用了13年,全省形成“4小时经济生活圈”。常益长高铁是我国“八纵八横”高铁网中渝厦通道、呼南通道的重要组成部分,是推动洞庭湖生态经济区发展、优化湖南西北部交通的重大战略工程,更是进一步深化实施长江经济带发展等国家重大区域战略的具体体现。

——摘编自《常德日报》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代湖南交通方式演进的特点及其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析湖南实现“市市通高铁”的意义。

冯如,中国第一位飞机设计师、制造师和飞行家,被誉为“中国航空之父”。冯如从小喜欢制作风筝等玩具,对神话飞天故事更是满心向往。12岁随父漂洋过海到美国谋生,1901年,他到纽约一家工厂半工半读,他目睹美国先进工业,认为国家富强必须依靠工业的发达,改变中国贫穷落后面貌非学习机械、发展工业不可。1903年,当得知莱特兄弟发明飞机后,冯如决心要依靠中国人的力量来制造飞机,他得到了当地华侨的大力赞助,1907年,在旧金山的奥克兰设立飞机制造厂。1908年,冯如制造出中国第一架飞机。随后,冯如按照原计划将飞机制造公司由美国迁回广州。1911年,辛亥革命爆发后,冯如被革命当局任命为陆军飞机长,冯如积极为革命军组织飞机侦查队,协助革命军攻打清军。1912年,冯如在广州燕塘飞行表演中不幸失事牺牲。

——改编自刘诗中等《中国历代科技人物录》

(1)根据材料并结合所学知识,概括冯如成功制造飞机的条件。

(2)根据材料并结合所学知识,分析冯如对中国近代化所做的贡献。

| A.意在掌握国民党军队的军事动向 | B.为了组织和保护国民革命进行 |

| C.旨在普及抗日军民安全保密意识 | D.反映科技助力中国革命的发展 |

材料一 十九世纪七八十年代,随着民族资本主义经济的迅速发展,改革交通和通信的呼声日益高涨。民族危机的加深,使得清政府迫切需要创办电报沟通军事和外交信息。在朝廷的支持下,直隶总督李鸿章在1877年主持铺设了从天津机器东局至直隶总督衙署的电线,1880年在天津设立电报总局,之后还开设了电报学堂,中国近代电讯事业也由此开始。1881年11月,随着津沪电报线开通,中国第一条电报干线形成。此后历经近十年建设,形成了连通江苏、浙江、福建和广东四省的沪粤线,上海至汉口的“长江电线”,汉口经四川到云南蒙自的第四条干线和保定经太原、西安、兰州到嘉峪关的陕甘电报线等五大通信干线。至1894年中日甲午战争前,除西藏等少数边陲地区外,大部分省和重要商业城市都已通电报,初步形成了一个四通八达的电讯网。

——摘编自邓绍根《论晚清电报兴起与近代中国新闻业的发展》

材料二 近代中国面临西湖冲击,中国向何处去?很多读书人是回头看与向外看并存。早期维新派代表郑观应说:“英国电报设于王家,商民欲通信者收其费,岁以所入济局用,往往致赢……普、法构兵,普人行军处遍设电线,而尽毁法人所设,遂以败法……盖兵贵神速,所谓先发者制人,后发者制于人,莫电线若矣……夫轮船、枪炮等物,中国仿行有年,损益犹或参半,电报则有益无损,何不一试之耶?”进一步考察其立论基础,其中“兵贵神速”语出《孙子》,“先发制人,后发制于人”语出《汉书》,皆为中国之历史智慧。

一份1896年的报纸云:“乃近有匪徒造言谓,电报局所用电气系以死者之魂炼成,故专收人家供举之神主牌……此语传遍远近,乡愚皆信以为真。”事实上,即便是到了民国年间,乡民不知电报为何物者仍是常事。这一切提示出,现代文化在中国的成长必将是一渐进的、缓慢的乃至长期的过程,无法一蹴而就。

——摘自夏维奇《电报的引入与近代中国文化变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清我国电讯事业兴起和发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,请任选以下一个问题作答:①以郑观应论电报为例,说明近代中国人在探索国家出路的过程中是“回头看与向外看并存”的。②结合清末电报事业的发展,说明现代文化在中国的成长是渐进的过程。

材料一 三北航业集团由宁波买办商人虞洽卿在1914年创办。1916年,三北经营往来于上海、宁波以及浙江沿海小镇之间的轮船航运。1918年和1919年,他利用外国轮船减少和运费高涨的机会扩大公司经营。他募集新股,购置一批大船(超过1000吨位),将三北业务扩展到长江、南北沿海以及东南亚和日本的航线。他巩固了对鸿安轮船公司的控制权,开始在中国旗帜下经营船只。鸿安此前是一家悬挂英国旗帜的公司,1884—1909年,曾是长江航线上的公会附属公司。……“一战”后,外国航运势力返回中国,接着运价下跌,……三北只好放弃海外业务,但保留了南北沿海航线以及与鸿安组成的长江联合航运,在余下的民国时期里,成为这些主要国内航线上的持续竞争者。

——选自(美)罗安妮著《大船航向:近代中国的航运、主权和民族建构(1860—1937)》

材料二 近代轮船航运在中国的出现,作为一种明显高于农业文明时代生产力的体现,作为一种大量机制产品进入中国内地的载体和外部世界信息进入的媒介,它的出现本身,就是对古老中国的强大震撼和冲击,这种影响和作用,绝非仅仅停留在商业的变化、城市的兴衰更替和交通运输功能改善本身,而是会波及和扩散到社会生活的各个层面和中华大地的各个方面。

——摘编自朱荫贵《中国近代轮船航运业研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三北公司在1914至1919年发展迅速的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代轮船航运业的兴起对中国产生的影响。

材料一 1881年之前,铁路沿线和非铁路沿线中小集镇的变化相对较小。在1881——1937年间,华北地区少数工商业大镇出现剧烈的兴衰变动,在铁路沿线和非铁路沿线集镇中,从县均集镇数量和集镇规模来看,前者发展快于后者,而后者的工商业集镇衰落态势比较普遍,并表现出商业衰落与教育和管理发展的非同步现象。

比较同时期同类型华北集镇不同层次的发展,石家庄、唐山、焦作等集镇由于在交通、矿产和工厂等方面的产业集聚力突出,迅速崛起为大型集镇,拉大了铁路沿线工商业大镇与非铁路沿线工商业大镇、工商业大镇与中小集镇在产业规模、产业结构、人口数量与职业构成、社会组织、教育发展与管理体制变迁等方面的距离。正是在不同时段、不同层面、不同类型的多元化比较研究的基础上,华北集镇差异化与两极化发展的态势跃然纸上。

——摘编自熊亚平《华北铁路沿线集镇的“差异化发展”(1881—1937)》

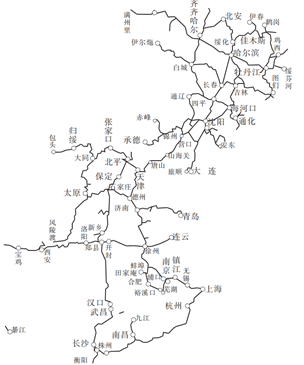

材料二 晚清民国时期(1876——1949年)修建的铁路示意图(局部)

——摘编自《晚清民国铁路发展史》

根据材料二,论证材料一中华北铁路沿线集镇在全面抗战前"差异化发展"的观点。