材料一 明清时期,江南市镇、城市的新增人口,为城镇消费经济增添了新的成份,推动了消费的大众化。从地方文献记载中,我们经常可看到城镇中属于社会底层的人群正在向原有的消费阶层挑战,“服饰器用竞相僭越,士庶无别”“自明末迄今,市井之妇,居常无不服罗绮,倡优贱婢以为常服,莫之怪也”。消费主体的扩大,推动某些消费品的大众化,价格趋贱,例如制袍服的姑绒,明时每匹价值百两,康熙时降到一二十两,次者七八分一尺,下者五六分。但是,小小缝隙不足以使旧社会的大厦倾覆,在明清江南,谈不上“市民经济”与传统经济的对抗,沉重的传统黑箱仍然紧锁。

——摘编自王家范《中国历史通论》

材料二 清末,上海已经成为全国服饰的中心,巴黎的新时装,在三四个月后就会流行于此,各地又追随上海。传统马褂出现变异,“至季年,马褂不过尺四五寸半,臂不过尺二三寸,且仿洋装,制如其体”。嘉定东南部“因临近租界之故,改艺蔬菜以应供者尤多”,上海县则植马铃薯,宝山县则种洋葱。随之而来人心离古道越来越远,“自租界北辟,男以鬻贩营生而奢华渐启,女以纱丝工作而礼教鲜存”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 建国以来我国城镇居民衣着消费的变化简表

| 时间 | 主要内容 |

| 1949年—1978年 | 消费档次较低,自制服装较多,理性消费,追求蔽体取暖,政治色彩浓厚。 |

| 1979年—1992年 | 化纤及其他布料需求上升,成衣消费有所增加,盲目追求潮流,消费趋同,政治色彩逐渐淡化。 |

| 1993年以来 | 纯棉制品成新宠,成衣消费盛行,追求个性,衣着消费多样化,衣着档次大幅度提升,品牌化趋势明显。 |

——据朱高林《建国以来我国城镇居民衣着消费的变化趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清江南城镇消费经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代城镇消费经济的新变化,并分析造成这些变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国城镇居民衣着消费的变化趋势。

材料一 (鸦片战争后)在各个通商口岸城市,衣冠华丽、不遵规制者大有人在,暴富起来的商人穿上锦袍,是再平常不过的事。

——苏生文、赵爽《素裙革履学欧风》

材料二 民国后的社会舆论强调:“民国新建,亟应规定服制,以期整齐划一。今世界各国,趋用西式,自以从同为宜。”但由于当时西式服装的主要原料是进口的,为了保护民族工业,民国政府在制定新的礼服式样时,保留了一款传统的中国服饰作为礼服,但传统帝国时期通过服装便可辨认身份的特征已经彻底消失了。

——百度文库《中国近现代服饰变迁》

材料三 据说20世纪二三十年代的时候……有些学校规定毕业生参加毕业典礼时必须穿西装,颇让那些穷学生为难,不得不赊账三四百元(数月的薪水)置备一套西装,以解燃眉之急。有的人则到旧货市场上去买旧西装,时称“淘西装”。

——邹韬奋《经历》

请回答:

(1)根据材料一指出服饰象征意义的变化,结合所学知识分析其主要原因。

(2)根据材料二、三分析西装在民国后流行的主要原因?

(3)结合上述材料,归纳出中国近代服饰变迁的主要趋势。

材料一法国礼仪制度举世闻名:法国人一度被誉为欧洲最有礼貌的民族,1789年,一场攻占巴士底狱的骤变席卷全国,巴黎大街上充斥着互称“公民”的激进男女,在打倒波旁王朝的同时,也将优雅的法兰西礼仪——日常交际礼仪,餐饮礼仪、着装礼仪等视作旧体制的毒瘤,逐一以革命法令彻底废除。1875年,动荡的法国开始消停,社会重新认可了传统的礼仪文化,礼仪规则在越发高雅、规范的同时又日趋平民化、大众化。从1914年到二战胜利,礼仪越来越简化快捷。然而到1991年以后,法国尊崇古典礼仪的社会群众越来越多,人们又开始使用一些早已不太习惯,消逝近百年的礼仪,如吻鼻礼、鞠躬礼。

——摘编自(法)鲁维洛瓦《礼貌史》

材料二 中国素称“礼仪之邦”,“礼”在社会中无处不在。18世纪以来,伴随西学东渐,融入西方色彩的礼俗变革悄然伊始。辛亥革命后,中华礼制简约化与世俗化趋势无可逆转,一些古代礼俗如跪拜礼废止不行,“大人”、“老爷”等官场称呼不再使用、“先生”、“君”“女士”、“太太”等称谓成为时髦用语。1915年,陈独秀发文宣称:“中华固有之伦理、学术、礼俗,无一非封建制度之遣,吾宁忍过去国粹之消亡,而不忍现在及将来之民族,不适世界之生存而归削灭也”,而到了20世纪90年代,一股“国学热”的潮流带动了部分传统礼仪的回归,地铁上大学生的“汉服秀”、中小学校园诵读《弟子规》,举行“冠礼”,社会上朋友相见作辑打拱,夫妻互称“郎君娘子”等现象屡见报端网络。

——摘编自唐翼明《国学热是中国人自发的文化自救》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代以来中、法两国社会礼仪演变的相同之处及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出20世纪初期和90年代中国对待传统礼仪文化的态度及其影响。

材料一 16世纪50年代至17世纪,英国食谱书出版数量增加了,食谱的内容也发生了显著变化,食谱书传播的范围进一步扩大了。食谱书中出现的食物种类更加丰富,人们关于饮食与健康关联的辩论日益激烈。从16世纪50年代开始,不少食谱书作者将普通民众作为读者对象。还有些作品的主旨是“为那些普通人提供健康指引,使他们能够在需要时以极低的成本获得药物”。近代早期英国不少食谱书旨在为读者提供廉价的治疗方法。该时期食谱书的一大特点是,普遍用本国语写作,这也间接表明它们的读者对象扩大至普通民众,而非局限于接受过古典语言学习和训练的知识分子。在内容方面,从17世纪开始,越来越多的食谱书强调饮食与健康的关联。

——冯雅琼《从食谱书看近代早期英国的饮食观念》

材料二 新中国成立后,接管城市的初期,作为社会主义的新式干部,国家干部等公职人员的饮食生活表现得相当节俭。在饮食标准上,国家领导人也没有特殊的超级待遇。至于普通的干部们在新中国初期实行供给制,在当时国民经济还没有恢复的时候,“大部分吃粗粮”。随着国家经济的好转,饮食生活也有所提高,主食极少出现粗粮,肉禽蛋等副食品逐渐增加。国家干部等公职人员的生活用粮在50年代中期开始逐渐由单位统一计划、定点供应。以大米为主食的地区机关、团体工作人员、公私营企业职员、店员和其它脑力劳动者,每月每人定量24—29斤,其平均数不得超过28斤;以杂粮、面粉为主食地区的机关、团体工作人员、公私营企业职员、店员和其它脑力劳动者:27—32斤,其平均数不得超过31斤。

——摘编自郑艳《新中国初期城市居民的物质生活变迁(1949~1957)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代早期英国饮食文化变迁的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与近代早期英国饮食文化相比,新中国成立初期国家公职人员饮食方面的特点。

材料 新中国成立后,我国对城市住房的建设和分配进行集中统一管理,在整个计划经济时期一直沿用。这一时期,无论是思想观念还是制度规定,住房都被视为城镇居民最基本的生活资料和福利。土地由政府无偿划拨,资金主要来源于财政拨款,职工只需支付为数很少的租金,这充分体现了政府对住房的居住属性的高度重视。1980年,我国政府实行住宅商品化政策。1986年,国务院住房制度改革领导小组成立,指导和协调全国的城镇住房制度改革工作。1994年,《国务院关于深化城镇住房制度改革的决定》出台,明确提出城镇住房制度改革的根本目的是“建立与社会主义市场经济体制相适应的新的城镇住房制度,实现住房商品化、社会化;加快住房建设,改善居住条件,满足城镇居民不断增长的住房需求”。根据“坚持配套、分阶段推进”的原则,开展了一系列改革探索,推动了由住房实物福利分配向货币化分配的转变,特别是逐步建立了住房公积金制度,针对长期低工资政策导致居民购买力有限的现实,较好地实现了住房资金的快速集聚。与此同时,着手建立经济适用房制度,并于1995年出台《国家安居工程实施方案》,开展以“安居工程”为核心的经济适用房建设试点工作,截至1997年全国经济适用住房的新开工面积达1721万平方米,投资额达185亿元。

——摘编自裴凌罡《从民生视角看新中国城市住房供给制度变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立以来我国城市住房供给制度变化的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明20世纪末我国城市住房供给制度改革的意义。

人口问题一直是中国社会发展的重要问题,合理的人口政策是社会可持续发展的重要保障。

材料一 两汉之际、东汉末年的农民战争以及此后的割据战争造成3000多万人口损失;隋末农民战争后,人口由5000万下降到1500万;明末战乱造成4000万人口损失;新政权确立和逐渐巩固后,人口又出现回升和发展。据西汉元始二年数据显示,北方人口在中国占比可能超过71%,唐宋之际南方人口首次超过北方。12世纪初,南方人口占比已达到63%。

——摘编自豆建春《中国历史上的人口增长》

材料二 新中国成立后到1978年,在资本积累和技术革新上,人民政府付出了极大努力,但是人均意义上的变化远不如总量成绩那样耀眼。从1954年到1978年,中国的粮食总产量增长了1.8倍,但是人均可分配到的粮食基本上维持在1954年的水平上。1982年,计划生育政策成为一项基本国策。据2010年第六次人口普查结果显示,2000~2010年间,中国人口平均增长率为0.57%,计划生育政策取得了显著的效果;2010年,0~14岁人口所占比重由33.59%减至16.60%;中国人口领域发生的重大变化:流动人口规模继续膨胀,出生性别比持续失衡。2016年1月1日起施行的《中华人民共和国人口与计划生育法》第十八条规定:国家提倡一对夫妻生育两个子女。

——据王秀《新中国生育政策演变研究》等文章整理

材料三 改革开放以来,就业人口数量变化对中国经济增长具有显著的正向影响,就业人口数量提高1%可以使得经济增长水平提高约1.49个百……失去孩子本身就是一个非常痛苦的事情,如果有两个孩子,当疾病或意外事故夺走了儿女的生命的时候,其产生的后果要比独生子女家庭小。

——根据王会宗《“全面放开二胎”政策可行性的实证分析》等文章整理

(1)根据材料一,概括古代中国人口发展的特点,并结合所学知识分析其主要原因。

(2)根据材料二及所学知识,概括建国以来中国所面临的人口问题,并指出我国人口政策的相应调整。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“全面放开二胎”对社会产生的影响。

7 . 材料一20世纪60、70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。

1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等老“四大件”转变为电视机、录音机、洗衣机、摩托车等新“四大件”。

(1)从材料一来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的体制性原因。

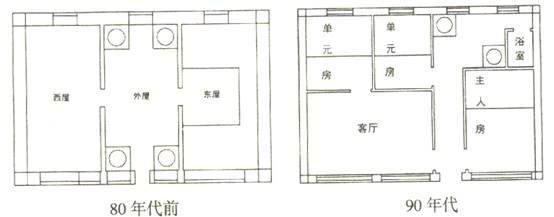

材料二从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

(2)为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

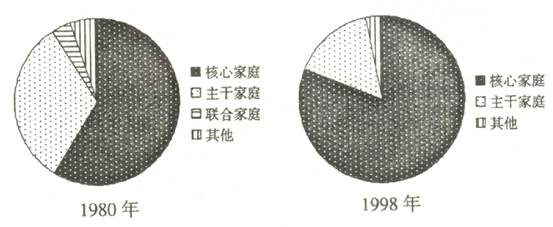

材料一 下岬村家庭结构变迁示意图

问题1:材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?

问题1:材料一反映了下岬村的家庭结构出现了什么样的变化?材料二 上世纪60、70年代,下岬村人从集体公社分得生活必需品,人们很少买新衣服,消费被压缩到最低限度。80年代以来,下岬村在衣食住行方面出现了翻天覆地地变化。1983年至1990年,共建了102所新房,同时还扩建了121所房子,村民的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等老“四大件”转变为电视机、录音机、洗衣机、摩托车等新“四大件”。

问题2:从材料二来看,下岬村人的生活水平经历了怎样的转变?简述造成这一转变的体制性原因及其过程。

材料三 从下列两图可见,下岬村的居住格局也出现了变化:住宅空间日益私密,房间的称呼日趋现代,并且增添了新的设施。

问题3:为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

问题3:为什么农村的住宅格局与城市日益趋同?

材料一 累世同居是中国传统社会的一种家庭形式,自汉以来,历经各朝有所发展。其中比较著名的要数宋代至明代的浦江郑家,史载:“自建炎初殆今,已历十世,逾二百五十春秋矣。大小家人三千余口,不曾折箸争吵过”, 朱元璋曾亲赐“江南第一家”。郑家以“义居”闻名于世,曾颁布了家法《郑氏规范》,其规定了:

(1)建祠堂一所,以供奉先祖神位,家族有重大事务必到祠堂禀告祖先;

(2)选择一人(家长)监视家族事务,“家庭凛如公府,子弟小有过,颁白者犹鞭之”;

(3)家中产业券契,都要印上“义门公堂产业子孙永守”等字样,还需编字号。家长会集家众将其封藏,不得擅自开启。族人不论长幼,有敢言抵押出卖的,以不孝论处;

(4)家族膳食由各家主妇轮流主持,“每旦,击钟二十四声”;所有妇女劳作应当集中在一处,织布纺纱;生活用度,均由家中统一购置,统一发放;

(5)子侄称呼伯、叔则在排行之后再加上伯父、叔父,小辈和年幼者不得顶擅长辈。在家则孝悌为先,处事要仁爱宽恕;

(6)同族之人,本来就是一脉所生的血缘兄弟……郑氏子弟应当对他们尽心保护,不要让他们因贫病而失去存身之地,切不可恃势欺压他们,以辱没上祖。

——摘自于《郑氏规范》

材料二 20世纪初,家庭制度在中国受到空前激烈的批判,通过把工作转移到家庭之外,工厂也从不同的方向吸引父亲、母亲、孩子远离家庭,从而改变传统的家庭生活模式。建国后尤其改革开放,促使家族文化发生了历史性的巨变:群体性质的血缘关系日趋松懈,主张废除祖先祭祀者越来越多;家庭规模呈逐渐缩小之势。核心家庭(父母与未婚子女同住)占绝大多数,主干家庭(父母与已婚子女同住)次之,联合家庭(已婚兄弟姐妹组成的大家庭)很少;辈分等级秩序逐步被平等性、法制性所替代;同时,家庭的权力模式“正从父系家长制转变为民主平等制”,分工模式“正从传统的‘男主外,女主内’的模式转变为无差异分工模式”,“夫妻共同决定”家庭权力和管理家庭日常事务的越来越多。父母在家庭中也不再有绝对的权威,子女在婚姻、教育、职业、交友等活动上具有了相当大的自主权;族居方式的地缘关系大为削弱,族员的流动性、杂居性与聚居性交相并存。

——李永芳《改革开放30年中国家族文化的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代大家庭制的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出近代以来中国家庭制度的主要变化及启示。

历史老照片包含了政治、经济、文化等多种信息。

照片1 八国联军镜头下的中国人 照片2 民国时期的老照片

比较照片1、照片2,提取两项相关社会生活变化的信息,结合所学知识予以说明。