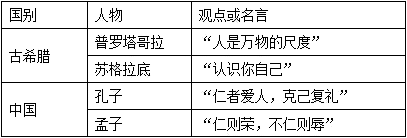

材料一 公元前5世纪前后,在中国、古希腊都曾有过思想文化的繁荣,当时的思想家们流传下了许多名言。

(1)据材料一,概括古希腊和中国思想家的核心主张。

材料二 他们(指启蒙思想家)发展起一系列革命的原则,打算通过这些原则实现大规模的社会改革。其中特别使我们感兴趣的是他们在经济、宗教和政治三个领域中提出的一些具体建议。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史1500年以后的世界》

(2)结合材料二及所学知识,简述启蒙思想家在政治领域中提出的建议的核心内容。在其影响下近代中国社会发生了哪些重大历史事件?

材料三 中国近代人文思想是在西方现代文化传入的基础上,经过与中国传统文化的碰撞与互动,在同化与顺应两种机制的作用下产生的。但这种人文思想更多地反映了中国新生资产阶级力图改造社会的良好愿望……中国先进知识分子在对中西文化矛盾冲突的比较鉴别中,逐渐发展出具有西方文化特色的人文思想人文精神。卢梭的天赋人权说、赫胥黎的进化论对中国最早向西方学习的知识分子来说,具有很强的震撼力。

——文池《思想的灵光》

(3)据材料三,概括中国近代人文思想形成的历史条件。如何历史地、辩证地看待材料三反映的文化融合现象。

(4)以上三则材料,作为学习研究人文主义的史料,你认为哪则材料更科学、史学价值更大?说明你的理由

材料一 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

——康德

材料二 (启蒙思想家们)不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判;……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的真理、为永恒的正义、为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。

——恩格斯

材料三 如果我仅仅考虑强力,以及强力所得出的效果,我就要说:当人民被迫服从而服从时,他们做得对;但是一旦人民可以摆脱自己身上的桎梏而摆脱它时,他们就做得更对。因为人民既是根据别人剥夺他的自由所根据的那种同样的权利来恢复自己的自由,所以人民有理由重新获得自由的,否则别人当初夺去他的自由就不毫无根据的了。社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出诸自然的,而是建立在约定之上的。

——《社会契约论》

材料四 如果立法权与行政权掌握在一个机关手中的话,那么颁布法律的机关同时也执行法律,这样一来就不会严格遵守法律中的规定,就会破坏法律,国家就将落到暴政下面,而专制制度的弊害就在这里。如果在一个机构中同时集中司法权和行政权,那么也将同样流于专制。那时法官将成为压迫者,因为他既是法律监督者,又是法律执行者。同样地,如果司法权与立法权集中于一个机构,法官在判决案件时,将不会严格遵守法律,因为法律就是自己制定的,他可以改变法律的内容。

——刘祚昌、王觉非《世界史·近代史编》

材料五 参考书目

| 书名 | 作者 | 出版社 |

| 《中国近代思想史论》 | 李泽厚 | 人民出版社 |

| 《文艺复兴史纲》 | 陈小川 | 人民大学出版社 |

| 《法国革命史》 | 马迪厄 | 商务印书馆 |

(1)据材料一、二,概括启蒙运动时期人文精神的含义。

(2)材料三、四是否可以作为研究启蒙运动的史料?结合材料内容说明其理由。

(3)作为资料,你认为材料三和材料四哪个史学价值更大?为什么?

(4)如果要对上述历史事件作进一步的研究,在材料五所列书目中你倾向于选择哪一部?说明你的理由。

材料

| 韩非子 | “事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”“万乘之主,千乘之君,所以制天下而征诸侯者,以其威势也”“威势独在于主,则群众畏惧;威势分于臣,则令不行。故明主之治天下也,威势独在于主,而不与臣共。” |

| 马基雅维利 | “军队和法律是权力的基础,君主应当大权独揽,注重实力,精通军事。” |

| 孟德斯鸠 | “假如有一个君主,不但毫不使人民生活幸福,反而加以蹂躏和摧残,于是人民服从国君的基础立即丧失”“当立法权和行政权集中于同一个人或同一个机关之手,自由便不复存在了。” |

| 梁启超 | 君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根……君权与民权合,则情易通,议法与行法分,则事易就,二者斯强矣。 |

| A.近代科学的产生 | B.资本主义制度的确立 |

| C.理性时代的到来 | D.工业革命的深入发展 |

材料一 史料:黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想,他说:“天下之乱治,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

史论:黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

材料二 人生来平等,这是自然赋予每个人的权利……国家最高权力属于全体人民……社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利绝不是出于自然,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

(1)概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(2)卢梭是一场运动的重要代表人物,这场运动的核心是什么?

(3)试从社会转型角度来阐述明清之际的思想批判和欧洲启蒙运动分别产生的影响。

| A.拓展了理性主义的内涵 | B.强调了个人自由的价值 |

| C.反映了科学革命的勃兴 | D.肯定了共和政体的优势 |

材料一 史料:黄宗羲提出“天下为主,君为客”的民主思想,他说:“天下之乱治,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”,主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

史论:黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

材料二 “人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!”……“热爱生命是幸福之本,同情生命是道德之本,敬畏生命是信仰之本。”……“但是,人们的人生观已经改变,他们开始穿与以前不同的服装,不再把全部思想与精力集中于在天堂、等待幸福的永生,他们试图在今生、在地球上建立他们的天堂。”

材料三 人生来平等,这是自然赋予每个人的权利……国家最高权力属于全体人民……社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出于自然,而是建立在约定之上的。

——卢梭《社会契约论》

请回答:

(1)概括说明黄宗羲的思想中哪些“不脱儒家思想理路”,哪些又体现了“新见”。

(2)概括材料三中卢梭的主要思想并根据材料二、三和所学知识从多方面概括材料二、三所涉及的这两场运动的相同点。(至少三点)

(3)试从社会转型角度来阐述明清之际的思想批判和欧洲启蒙运动分别产生的影响。

狄更斯《双城记》简介:德发日夫人年幼时,她的一家遭到地主厄弗里蒙底兄弟残酷迫害。她的姐姐被强占侮辱后去世,前去寻仇的兄弟也被杀害,致德发日夫人家破人亡。在法国大革命期间,她和她的丈夫对地主阶级采用十分残忍血腥的手段。只要是贵族出身的人,都一律不放过。即便代尔那(厄弗里蒙底的侄子)同情下层人民、自愿同自己家族割裂的人,他们也要将他送上断头台。与德发日夫妇的阶级仇恨相对比,马内特医生坚信“医生的工作就是治病救人,为奴的,自由的,富的穷的,好的坏的,无论高低贵贱都一视同仁”。马内特与厄弗里蒙底家族有不共戴天之仇,他却出人意料地同意了女儿露西和代尔那的婚事,表现出一种宽博大爱。1789年,法国大革命爆发,代尔那因身为贵族后裔而遭逮捕并判死刑,在千钧一发的时刻,一直爱恋露西的英国青年西得尼卡登替他上了断头台。人民法庭的宣判词中这样写道:“捍卫中央集权的统一不可分割的共和国。共和国先于一切,人民是至高无上的。”

(1)小说表现出作者对法国大革命持有怎样的态度?

(2)从小说中选取一个情节,指出它反映了哪一启蒙思想家的思想,并对这一思想简要评价。

(3)小说情节是否可以作为研究法国大革命的史料,请说明理由。

十七世纪英格兰社会精英人土对宗教和科学初始兴趣取向比例变化统计表

| 1601—1605 | 1631—1635 | 1651—1655 | 1696—1700 | |

| 宗教 | 7% | 6.3% | 5.3% | 2% |

| 科学 | 1.8% | 4.6% | 7% | 5.1% |

上表所反映的实质问题是

| A.科学发展促进人们思想解放 | B.宗教改革影响了人们的价值取向 |

| C.进化论瓦解了宗教神学地位 | D.社会精英人士逐渐抛弃宗教信仰 |

材料 马可·波罗和他口述的《东方闻见录》,引起13世纪末的意大利人对遥远中国的好奇和兴趣上贡献良多。在意大利,关于中华帝国及其文化的详细知识是从16世纪就开始流传的。利玛窦和耶稣会士们为不同文化之间的对话开创了新局面。1685~1750年,这段时间是中国形象在意大利和欧洲的黄金时期。伏尔泰等人发现了儒家学说和中国社会中极其积极的东西,把它当作他们开放社会的自由运动的模范。羡慕中国没有那些在欧洲影响了政治和民事生活的教堂,赞美有利于社会秩序的道德体系。1760年以后,法国的哲学家们和经济学家们,只剩下重农主义者还对中国感兴趣了。孟德斯鸠对理想化的中国形象进行批判,他在《论法的精神》中把对专制的批判和礼仪制度比作是一种国家独裁主义的宗教表达。

——摘编自史华罗《17至18世纪意大利人对中国的印象和想象》

(1)根据材料并结合所学知识,从史学研究的角度说明马可·波罗《东方闻见录》的价值。简析“中华帝国及文化”在意大利开始流传的原因。(2)根据材料并结合所学知识,对17-18世纪,欧洲人对中国印象的变化加以解读。