1 . 阅读以下材料,回答问题。

〔材料〕举中国万里之土壤,历二千四百年之绵暖,合数万后王卿士绅缨民庶妇孺之礼俗,所信受奉行,诵读尊敬者,岂非先圣孔子之遗教耶?夫孔子之道,本于天,人之性出于天,故因人性以为道,若男女食味被服别声,人之性也,但品而节之,而不绝之,故至易至简,而人不可须臾离其道也。苟非若婆罗门之去由出家,墨子之非乐不歌,则普大地万国之人,虽欲离孔教须臾而不能也。非惟中国人,凡人之为人,有生我者,有与我并生而配合同游者,有同职事而上下者,则因而立孝慈友弟义顺忠信笃敬之伦行。苟非生于空桑,长于孤岛无人之地,则是道也,凡普大地万国之人,虽欲离孔教须臾而不能也。非惟中国为然也,恻隐羞恶谋虑进取,人之性也,扩而充分之,以为仁义智勇之德,虽禽兽亦有是一二焉,但不能合而扩充耳。则是道也,凡普大地万国之人,虽欲离孔子教须臾而不能也。……

故灭国不足计,若灭教乎,则举其国数千年之圣哲豪杰,遗训往行尽来灭之,所祖述者,皆谓他人父也,是与灭种同其惨祸焉。何其今之人,不自爱国,乃并数千年之文明教化,与其无量数圣哲之心肝,豪杰之骨血,而先灭之欤?彼以孔教为可弃,岂知中国一切文明,皆与孔教相系相因,若孔子教可弃也,则一切文明随之而尽也,即一切种族随之而灭也。

——康有为《孔教会序二》

根据材料并结合所学知识,评述材料中康有为的观点。

(要求:观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合)

材料一 在18世纪50年代至19世纪30年代期间,英国的人口只占全世界人口的2%,却具有相当于全世界40%~60%的现代工业能力。英国纺纱业的机械化,比单个生产力提高了300至400倍。伦敦是世界贸易中心、金融中心、政治中心和新闻中心。可以这样说,造船技术、蒸汽机和动力织机不断改变世界均势,蒸汽机和动力织机把英国推到19世纪世界领导国的地位。

——《英国百年经济奇迹》

材料二 马嘎尔尼使团带来了大批科学仪器作为礼物,希望以此引起清朝的重视。但清政府却将这些先进的科技成就一概视为“奇巧淫技”,并认为“天朝德威远被,万国来王,种种贵重之物,梯航毕集,无所不有,从不贵奇巧,并无更需尔国制办物件。而且,清朝政府对于英国人将各类专家的名字放在使团官员前面而感到大惑不解:“此项人等,既称官员,何以名列在天文、医生之后?”

——《鸦片战争前的中国和英国》

材料三 在《盛世危言·后编·自序》中,郑观应明确指出,“商战重于兵战”,兵战固不可忽视,但是“末”,商战才是真正重要的,是“本”。要进行商战,必须有大量丰富而价廉物美的商品进入市场与外国资本主义竞争,而这需要有强大的工业做后盾。

——《历史研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析在19世纪中期英国成为“世界领导国”的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,评析中国人对西方工业文明态度的变化。

材料一 天出乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。四夷外也,中国内也。

——石介(北宋理学家)

材料二 朕既为天下主,华夷无间,姓氏虽异,抚宇如一……夷狄奉中国,礼之常经,以小事大,古今一体。

——《明太祖实录》

(1)根据材料一、二,概括古代中国人对世界的认识。

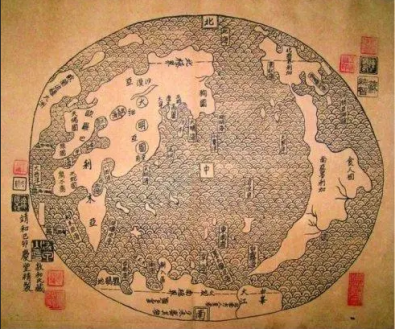

材料三

《坤舆万国全图》是意大利耶稣会的传教士利玛窦(1552—1610)在明朝时到中国传教所绘制的世界地图。利玛窦说:“当他们(中国人)头一次看到我们的世界地图时,一些无学识的人讥笑它,拿它开心,但更有教育的人却不一样,特别是当他们研究了相应于南北回归线的纬线、子午线和赤道的位置时。再者,他们读到许多不同民族的风俗,看到许多地名和他们古代作家所取的名字完全一致,这时候他们承认这样的地图确实表示世界的大小和形状。”晚清学者王韬这样评价《坤舆万国全图》:“大地如球之说,始自有明,由利玛窦如中国,……而其图遂流传世间,览者乃知中国九州之外,尚有九州,泰西诸国之名,稍稍有知之者,是则始事之功为不可没也。”

(2)概括《坤舆万国全图》给中国人的世界观念带来的变化。

材料四 王韬于1867年至1870年旅居英国。他重新阐释了“华夷之辩”,认为:“其不在地之内外,而系于礼之有无也明矣,苟有礼也,夷可进为华,苟无礼也,华则变为夷,岂可沾沾自大,厚己以薄人哉?”“盖其国(英国)以礼仪为教,而不专恃甲兵;以仁信为基,而不先尚诈力;以教化德泽为本,而不徒讲富强。”“英国之所恃者,在上下之情通。君民之分亲……观其国中平日间政治,实有三代以上之遗意焉。官吏则行荐举之法,必平日之有声望品诣者,方得擢(提拔)为民上……其民亦奉公守法……国家有大事则集议于上下议院,必众论佥同(一致赞同),然后举行。”

(3)概括材料四中王韬的观点,并结合时代背景进行评析。

材料 梁启超在1902年写了《新中国未来记》,这是一部政治幻想小说。他描述了未来六十年以后中国的景象

“其时正值万国太平会议……各国全权大臣在南京,已经将太平条约画押……恰好遇着我国举行祝典,诸友邦皆特派兵舰来庆贺,英国皇帝、皇后,日本皇帝、皇后,俄国大统领及夫人……皆亲临致祝。其馀列强,皆有头等钦差代一国表贺意,都齐集南京,好不匆忙,好不热闹。”

“那时我国民决议在上海地方开设大博览会……竟把偌大一个上海,连江北,连吴淞口,连崇明县,都变作博览会场。”

“原来自我国维新以后,各种学术进步甚速,欧美各国皆纷纷派学生来游学,据旧年统计表,全国学校共有外国学生三万余名。”

“我们今日得拥这般的国势,享这般的光荣,有三件事是必要致谢的。第一件是外国侵凌压迫已甚,唤起人民的爱国心。第二件是民间志士为国忘身,百折不回,卒成大业。第三件是前皇英明,能审时势,排群议,让权与民。”

——据许子东《重读<新中国未来记>:中国现代小说的开幕礼》

根据材料并结合所学知识,对《新中国未来记》作者的理想与观念进行评述。

材料一 (清雍正帝)“朕现四民之业,士之外,农为最贵,凡士农工商贾,皆赖食于农,故农为天下之本务,而工商皆其末也。今若于器用服玩,争尚华巧,必将多用工匠,市肆中多一工作人,则田亩中少一耕稼之人………惟在平日留心劝导,使民知本业为贵,崇尚朴实,不为华巧,如此日积月累,遂成风俗,虽不必使为工者尽归于农,然可以免为农者相率而趋于工矣。”

——摘自《世宗世录》

材料二 “夫商为中国四民主殿,而西人则视商为创国造家、开物成务之命脉遗著神奇之效者,何也?益有商则士可行其所学,而学益精;农可通其所植,而植益盛;工可售其所作,而作益勤。是握四民之纲者,商也。此其理为从前四海之内之所未知,六经之内之所未讲。”

——摘自薛福成《出使四国日记》

(1)材料一体现了雍正帝怎样的经济主张?其理由有哪些?

(2)材料二体现了薛福成的什么主张?其中“商”的含义是什么?有何理由?

(3)比较这两种经济主张的异同,并结合时代特征对上述主张作简要评述。

材料 “习兵战不如习商战”,兵战为“有形之战”,商成为“无形之成”,主张“备有形之说,以治其标;裕无形之战,以固其本”。

“各国兼并,各图利己,藉商以强国,藉兵以卫商。其订盟立约,聘问往来,皆为通商而设……可知欲制西人以自强,莫如据兴商务。安得谓商务为末务哉?”

“我中国宜标本兼治。若遗其本而图其末,貌其形而不攻其心,学业不兴,才智不出,将见商败,而士、农、工俱败,其孰能力与争衡于富强之世耶?”

“中国不乏聪明才智之士,惜士大夫积习太深,不肯讲习技艺,深求格致,总以工商为谋利之事,初不屑与之为伍。”

——郑观应《盛世危言》(1894年)

根据材料与所学知识,对郑观应的“商战"思想进行评述。(要求:表述成文,论证充分,逻辑清晰)

材料一 历代备边,多在西北……今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,糜集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来木有之变局。轮船电报之速,瞬息千里;军器机事之精,功力百倍;炮弹所到,无坚不摧,水陆关隘,不足限制,又为数千年来未有之强敌。外患之乘,变幻如此,而我犹欲以成法制之,譬如医者疗疾不同何症,概投之以古方,诚未见其效也。

——李鸿章1874年《筹议海防折》

材料二 在海防问题上,郑观应认为“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝;轮船、火车、电报宜兴也,不兴则彼速而我迟”。“徒以分省设防画疆而守,遇有事变拨调他省师舰以为接济,而号令不齐,医械不一。平日既无统属之分,临进难收臂指之效”。他还认为中国建立的海军的目的在于“卫商民,收防海之实用”,“张国威,护华商”。而发展工商业又为建立海防提供了物质保证,他说:“非富不能图强,非强不能保富,富与强实相维也”。

——摘编自《中国近代海防思想史论》

(1)依据材料一概括指出李鸿章认为鸦片战争后中国“外患”呈现出哪些新变化?

(2)根据材料二并结合所学知识,评述郑观应的海防主张。

材料一 孔丘反对门人冉求为季氏征课重税,要求统治者“事举其中,敛从其薄”和“使民以时”,后来概括为“时使薄敛”。政治家管仲提出:“沟渎遂(通)于隘,障水安其藏,国之富也;桑麻殖于野,五谷宜其地,国之富也。”战国晚期的荀况主张:“轻田野之税,省刀布之敛,罕举力役,无夺农时,如是,则农夫莫不朴力而寡能矣。”商鞅指出,“民无逃粟,野无荒草,则国富,国富者强”。

——摘编自葛金芳《中国近世农村经济制度史论》

材料二 冯桂芬曾言:“然则,居今日而言裕国,宜何从?曰:仍无逾于农桑之常说,而佐以树茶开矿而已。……上海一口,贸易岁四五千万,而丝茶为大宗。………诸夷以开矿为常政,不闻滋事。且夷书有云:中国地多遗利。设我不开,而彼开之,坐视其捆载而去,将若之何!”梁启超指出,“衣食之原”的大小,“不以地为界,不以人为界,不以日为界,当以力为界”。“凡欲加力使大莫如机器”,中国“他日必以工立国”。“以富者之财,贫者之力,合而用之,以取无量之财于地。”在中西文明的碰撞冲突之中,他们开始用一种世界眼光来看待这一切的变化,这无疑是社会的一大进步。

——摘编自冯桂芬《筹国用议》,叶世昌《梁启超的经济思想》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期的富国思想,并结合所学知识分析其产生的原因。

(2)根据材料二,概括冯桂芬、梁启超等人富国思想的新内涵,并结合所学知识评析其历史作用。

9 . 阅读材料,回答问题

材料“嫦娥奔月”的神话,寄托了人类向往太空的精神幻想。西方学者考证,万户是“世界上第一个想利用火箭飞行的人。”14世纪末期,明朝的士大夫万户把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着2只大风筝,然后叫人点火发射。设想利用火箭的推力,加上风筝的力量飞起。不幸火箭爆炸,万户也为此献出了生命。

1920年,孙中山先生《建国方略》一书中提出了修建三峡水利、建设高原铁路系统等宏伟设想,描绘了一幅“万众一心,急起直追,以我五千年文明优秀之民族,应世界之潮流而建设以政治最修明、人民最安乐之国家”的远景。

2012年11月29日,习近平总书记参观《复兴之路》展览时指出,“实现中华民族伟大复兴就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。“现在,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心,有能力逐步实现这个目标。”

根据材料并结合所学知识,评析你对“中国梦”的看法。

(要求:针对问题,观点明确,史论结合)

材料 《盛世危言》,是中国近代思想家郑观应的重要著作,于清光绪二十年(1894年)正式出版。《盛世危言》是一个全面系统地学习西方社会的纲领,它不讳言中国在社会生活的许多方面落后于西方。提出了从政治、经济、教育、舆论、司法等诸方面对中国社会进行改造的方案。在政治上不但提出了建立议会式的立宪政体,而且提出了将政治公开于传媒,由朝野各方评论,这样才可能使施政臻于完善;在经济上郑氏主张由民间组建工商业团体,大力发展现代工业;在教育上,从基础教育到高等教育都有新见解;在司法上他指出了中国的法律和法律的运用无不体现了黑暗与残暴,所以须得向西方学习,他说:“西人每论中国用刑残忍,不若外国宽严有制,故不得不舍中而言外,取外而酌中。”光绪二十一年,江苏布政使臣邓华煕曾将《盛世危言》五卷本推荐给光绪,光绪批示印制2000部,分发给各省官员该书印刷达十余万部之多,并成为科举士子的必读参考书籍,它是中国近代出版史上版本最多的书。

——摘编自易惠莉《郑观应评传》

书评,即评论并介绍书籍的文章。

请以《郑观应评传》中关于《盛世危言》的相关内容和评述,撰书评概要。概要要包括论题、背景、内容特点和影响。(要求:论题内容简明扼要,联系材料,史论结合,不得摘抄材料。)