材料一 须知那个时候的中国,要在充斥封建主义旧文化的天地里容纳若干资本主义的新文化,除了“中体西用”还不可能提出更好的宗旨来,如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

——陈旭麓《近代史思辨录》

材料二 中国驻法大使郭嵩焘的翻译马建忠,于1877年写信给李鸿章汇报来欧洲的思想认识,指出欧洲各国“求强者以得民心为要。……学校建而智士日多,议院立而下情可达。其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也。”

——摘编自郑大华《晚清思想家对民主与科学的追求》

材料三 新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围内,是很难如愿的。……以后向西方学习的发展历程,是在“中体西用”宗旨的引导下迈开步伐的,又徐徐地冲击着“中体西用”的宗旨。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“中体西用”思想为什么能成为当时清政府的最佳选择?

(2)19世纪晚期,洋务思想家对于西方的认识不断深化,请根据材料二加以说明。

(3)结合所学知识说明材料三中“以后向西方学习的发展历程”是如何冲击”中体西用”的宗旨的?

材料一

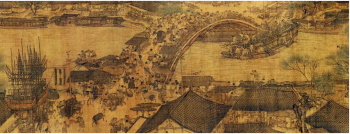

《清明上河图》局部(宋)张择端

(1)有学者认为“宋文化明显的具有务实性、普及性等特点”。结合所学知识,试从文学、艺术角度举例说明此观点,并分析宋代具有这些特点的原因。

材料二 乾隆时期调动巨大的人力和物力编纂了大型丛书《四库全书》,全书几乎囊括了清中叶以前所有重要的文献典籍,具有“源流之大备”及“回归”的特质。……清政府在修书的同时,也对古代文化典籍进行了大规模的、有目的的删削与篡改,对图书的禁毁确实是严厉的。

——楼宇烈《中华文明史》

(2)根据材料二概括清朝文化的时代特点,并分析其影响。

材料三 中国文字,论其字形,则非拼音而为象形之末流,不便于识,不便于写;论其字义,则意义含糊,文法极不精密:论其在今日学问上之应用,则新理新事新物之名词,一无所有:论其过去之历史,则千分之九百九十九为记载孔门学说及道教妖言之记号。此种文字,断断不能适用于二十世纪之新时代……欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学、灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。中国文字,迟早必废。而循之进化公例恐终无可逃。

——摘编自陈独秀、钱玄同言论《新青年》(1918年)

(3)根据材料三结合所学知识,归纳钱玄同、陈独秀的共同主张,并简要予以评析。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 “保守与激进”是中国近代思想史研究中的重要课题。自上世纪90年代以来,它开始受到学术界越来越多的关注,并引起过很多争论。有人认为,中国近代思想史上,从洋务运动到戊戌变法、辛亥革命、新文化运动等,始终都存在着“保守”与“激进”两种思想势力,二者长期处于矛盾对立状态,相互激荡。但也有人认为,“激进”与“保守”,其社会功能并非截然相反,往往具有不少相似性,与西方近现代史上的激进与保守不同,中国近代史上的激进与保守都从属或服务于中国的现代化运动,只是各自选择的方向和道路有所不同。还有人认为,“保守”与“激进”是相对而言的,随着时代变迁二者之间会发生转化,即前一时期的激进者,后一时期或许又成了保守者,反之亦然。

——摘编自《第三届中国近代思想史国际学术研讨会成果综述》

评析材料中关于“保守与激进”的观点。

(要求:围绕材料中的任一种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

钱玄同(1887-1939),中国现代思想家、文学学家、新文化运动的倡导者。

材料一 钱玄同在国语运动中的建树至少体现在以下几个方面:一、审定国音常用字汇(历时10年,合计12220字)。二、创建以白话文编辑的国语教科书。三、起草《第一批简体字表》(计2300余字)。四、拟定国语罗马字(汉语)拼音方案。

——摘编自《钱玄同的两次背叛:从复古走向新文化》

材料二 钱玄同在北京大学执教近三十年,开设过“古音考据沿革”、“中国音韵沿革”、“说文研究”等课程。周恩来曾经说:“没有钱玄同等前辈锲而不舍的追求,也许我们今天还无缘享用汉语拼音和标点符号之恩泽。”

——摘编自国学网《钱玄同:引领风气的一代宗师》

(1)根据材料一,简析钱玄同等发起的“国语运动”有哪些突出特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出钱玄同在当时的主要贡献。

材料 民国六年(1917年),受陈独秀、胡适等人的影响,在《新青年》杂志第三卷第三号上刘半农发表了《我之文学改良观》。他认为文学应表现自我真情实感,只有将窒息性灵的古人作文的死格式推翻,新文学才能得到发展。主张在白话文没有取得正宗地位之前,文言和白话可暂处于对待地位,白话应吸收文言的优点,而文言应力求浅显,以便和白话相近。提倡文章分段,采用新式标点符号。在介绍英国约翰生和美国樊戴克的文学思想时,强调文学的真实性,批判背离现实的虚伪文学。刘半农还主张汉字改革,认为汉字最终应走拼音化的道路。民国十四年(1925年),他发起成立“数人会”,经过二十二次讨论,拟定了《国语罗马字拼音法式》。他认为,汉字在实行拼音制以前,写简化字是必不可少的办法,因此与李家瑞编《宋元以来俗字谱》。这本书表现了八九百年以来,简笔字演变的轨迹。

——摘编自袁贺《真的猛士刘半农》

(1)根据材料并结合所学知识,概括刘半农提倡文学改良的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评述刘半农文学改良的主张。