材料一 宪章旧典,始班俸禄。户增调三匹、谷二斛九斗,以为官司之禄。……三载一考,三考黜陟幽明。……岁积有成,迁位一级,其有贪残非道,侵削黎庶者,虽在官甫尔,必加黜罚。

——《魏书高祖纪》

【注】“宪章”指效法;“黜陟幽明”指黜退昏愚的官员,晋升贤明的官员;“甫尔”是始初的意思。

(1)依据材料一,概括北魏整顿吏治的措施。

材料二 唐政府鼓励外商来中国贸易,允许他们在中国居住、任官、通婚。唐朝时做官的外国人多达三千,波斯人和伊朗人甚至官拜宰相。供职唐廷的外籍官员有波斯的阿罗憾、日本的阿布仲麻吕、新罗的崔致远、大食的李彦具,他们有的以一技之长被唐廷录用,更多的是通过“宾贡及第”而成为唐朝的官员。

——《在唐朝做官的洋人》《唐朝对外开放述论》

【注】“宾贡”指唐朝专门为录取外国人士而设的考试。

(2)概括材料二反映的政治现象,并分析其原因。

材料三 (范仲淹向皇帝建议)进士、诸科请罢糊名法,参考履行无阙者,以名闻。进士先策论,后诗赋,诸科取兼通经义者。

——《宋史·范仲淹传》

材料四 (宋神宗)熙宁四年,罢诗赋及明经诸科,以经义、策论试进士。

——《中国思想通史》

【注】“阙”为空缺之意;“经义”指以经书中的文句为题,应试者作文阐明其义理;“策论”指议论当前政治问题、向朝廷献策的文章。

(3)指出材料三、四涉及的改革领域,归纳范仲淹和王安石二人的相同主张并简要评价。

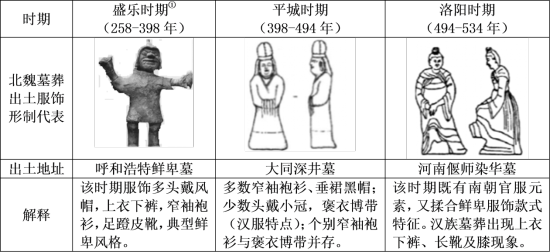

材料一

①鲜卑拓跋部于公元258年迁居到盛乐(今内蒙古和林格尔),后建立代政权,398年迁都平城(今山西省大同)

(1)依据材料概括北魏时期服饰文化发展趋势,从史料角度分析北魏墓葬出土文物的价值。

材料二 中世纪意大利女性的基本服饰为长筒型衣裙,头戴长到膝盖的面纱或头巾,外罩长及脚踝的斗篷。14到16世纪,服装成为身份和地位的显现,新兴中产阶级渴望像贵族一样炫耀他们的财富。妇女争奇斗艳,男子不拘礼节。服装式样变化,衣料品种增多。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收,男人外套上排一列纽扣或宝石,甚至内衣纽扣也用宝石装饰。

(2)依据材料概括14-16世纪意大利服饰的特点,并结合所学说明原因。

材料三 20世纪80年代,封闭已久的国门再次开启,源自西方的喇叭裤成为人们展示自我改变的重要方式,如一阵旋风传遍神州大地。喇叭裤的流行对中国服饰文化影响深远,从此中国开始采用A字形服装轮廓,青年男女开始崇尚西方人的体型,身材高挑成为当时人们择偶的重要标准。20世纪90年代人们的头脑更加开放,开始从80年代的盲目追风当中解脱出来,变得更加理性和成熟。多样化和个性化成为这一时期的主题,冲击着中国人的心灵,培养着中国人对新事物的接纳力,显示着人们明亮乐观的气息。21世纪以来随着改革开放的深入和国力增强,中国服装进入了一个多元化的时代。一部分人不再满足服装的实用功能,转而追求服饰的舒适性和时尚美。与此同时,中式服装也越来越多地出现在国际场合。2004年雅典奥运会闭幕式上,中国女孩身穿的中式旗袍点燃了旗袍复苏的火焰。2008年“青花瓷”系列服装成为北京奥运会服饰的主角,很好地诠释了典雅的中国服饰文化。

——摘编自吴志明《改革开放三十年中国服饰文化的嬗变》

(3)依据材料并结合所学,解读改革开放以来中国服饰文化的发展历程。

(提取信息充分、解释分析合理、总结归纳准确)

材料一

材料二 485年,北魏孝文帝颁布均田令。规定:凡男年十五以上受露田40亩,女20亩。奴婢同样受田,……所授之田,不准买卖,年老免课及身亡,须还田于官。此外,初受田男子另给桑田20亩,作为世业,身终不还,可传子别,不许买卖。……新附民户,每3口加宅田1亩,奴婢5口1亩。桑田及宅地为世业,受田后不准迁徙。

——王钟翰《中国民族史》

请回答:

(1)材料一反映的是哪一次改革的什么措施?这项措施的实施对当时社会发展进程产生了什么重大影响?

(2)据材料二,归纳均田令的主要内容。结合所学知识,分析其历史意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对改革往往都涉及土地问题的原因及认识。

材料一 土地是农业社会最重要的生产和生活资料,商鞅变法的经济基础在于农业发展,准许土地自由买卖成为商鞅变法获得预期效果的根本原因,他首次将农业称作“本”,把“令民归心于农”作为“圣人”的“治国之要”……相比之下,董仲舒认为由于土地可以买卖,形成了“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”的局面,他对允许土地使用权流动大为不满,阐发了政府抑制土地兼并的思想,并流露出对集权的偏好(这与先秦儒家观点中对政府角色的认识大不相同)。在他看来,“受命之君,天意之所予也”,政府对经济的干预不仅必要而且合理,“君权神授”论的提出,使儒家登上了“独尊”的宝座,法家作为政策工具,被纳入儒家学说的一统体系。

——摘编自钟祥财《封建社会农业政策对王朝更替的影响》

(1)依据材料并结合所学,对比商鞅和董仲舒对土地问题的看法,归纳董仲舒治国思想的特点。

材料二 中国自汉武帝以来,如何使农业人口与土地重新结合一直是难以解决的问题。北魏面对中原地区的较高级经济、文化和政治与财政制度,他们不得不加速自身的汉化进程,以求跟上历史发展的步伐。在此思想基础上的均田制做到了有授有还,还田之后再授,使封建国家寻找到了一种既能有效控制国家户籍,又能不间断地授田与编户齐民的途径,不仅使小农有了可以作为世业土地的桑田,也使国家土地制度有了赖以延续的基础。

——摘编自李炜光《北魏均田制与新租调的制度更新和思想价值》

(2)依据材料并结合所学,分析北魏实施均田制的影响。

材料三 唐代实行三教并重政策。统治者从政治需要出发,利用儒家君臣父子之义来巩固统治,也用佛道来安定社会,缓和矛盾……到了宋代,理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段,佛道的影响也就随着减弱。理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法、伦理思想为核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摈弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭,轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(3)依据材料并结合所学,说明“宋代理学兴起,儒家思想发展到了一个新阶段”。

材料一平城、洛阳位置图

——《魏晋南北朝》(中国文明史4)

材料二悲平城,驱马入云中。阴山常晦雪,荒松无罢风。

——引自《魏书祖莹传》

材料三平城粮食供应不足,是北魏政府向来要面对的一个大难题。在迁都之前,北魏君主亦经常令关内各州以牛车运送粮食到平城。至太和十一年,平城一带又发生大旱灾,不少人因饥荒而死。

——《魏书世祖纪上》

材料四孝文帝对成淹说:“朕以恒代(平城)无运漕之路,故京邑民贫。”

——《魏书成淹列传》

材料五(孝文帝)乃独谓澄曰:今日之行(迁都之事),诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原,任城(任城王澄)意以为何如?澄曰:伊洛中区(洛阳是天下的中心),均天下所据。陛下制御华夏,辑平九服,苍生闻此,应当大庆。(孝文帝)曰:北人(北魏人)恋本(眷恋本土),忽闻将移,不能不惊扰也。澄曰:此既非常之事,当非常人所知,唯须决之圣怀,此辈亦何能为也?

——《魏书景穆十二王列传中任城王云附子澄传》

材料六孝文帝强调:今移都伊洛,欲通运四方,而黄河急浚,人皆难涉。我因有此行,必须乘流,所以开百姓之心。

——引自《魏书成淹列传》

材料七河北是北魏时期中原物产最富庶的地区,粮食产库及丝绢产地也在河北,所谓“河北数州,国之本也;……国之资储,唯籍河北”。由此可见,河北是北魏政府财政开支的重要支柱。

——《魏书昭成子孙列传》

列表归纳材料一至材料七涉及的平城和洛阳两地对比的各项因素以及与之对应的论据,说明为什么孝文帝在平城和洛阳之间最后决定迁都洛阳。

材料一 到6世纪初,北方社会经济有了明显发展。黄河中游的许多荒地重新得到开垦,粮食产量比过去增多。北魏全国人口比西晋太康年间南北方合计,还要多出一倍。孝文帝重视兴修水利,他下令有水田之处,都要通渠灌溉,促进了水田的发展。

材料二 北魏的洛阳城中有不少“资财巨万”的富商大贾,有的富商住宅非常华丽,车马服饰可以同王侯相比。北魏的许多高官显宦也都经商。

材料三

(1)据材料一,孝文帝改革后,北方农业明显发展。你认为孝文帝改革的哪些措施起了重要作用?

(2)从材料二中你获取了什么历史信息?说明了什么问题?

(3)材料三中的两幅图片反映出什么历史信息?导致这一现象的原因是什么?

(4)综合以上材料及所学,归纳孝文帝改革的影响。

7 . 材料 北魏平城时代,孝文帝改革州郡体制,河南地区由州镇复合型政区转变为州郡型政区,进而形成以黄河为轴心、诸州并立的政治地理格局。然而,突发性的迁洛事件,成为改变河南政治地理格局的开端。司州政区规划要晚于司州的设置,故而迟至太和十八年(494年)二月,以司州为中心重构河南州郡结构的变革才真正开启。在“罢州立郡”模式下,怀、泰等州并入司州,太和中形成的河南诸州政区格局至此基本消失,取而代之的是司州都督区、豫州都督区格局。翌年,二都督区格局随着豫州刺史元干的离任而崩析,豫州“省州置郡”并入司州,司州建置进程进入第三阶段。至此,由迁洛引发的司州建置进程完成,河南诸州政区变局亦随之终结。司州政区的成立及其展开,建立在孝文帝州郡改革而形成的河南诸州政区格局之上,其对后者颠覆性的重构.在北魏地方行政史中具有深刻的政治地理意义。

——摘编自王兴振、胡哲《北魏河南政治地理格局的崩溃与重建——以迁洛时的司州建置为中心》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝改革河南州郡体制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析孝文帝改革河南州郡体制的影响。

材料 地方行政制度改革是北魏孝文帝改革的重要内容。北魏前期,在少数民族聚集的地区广设军镇,相当于州,镇下置戍,相当于郡,对所在地区实行军事控制。上孝文帝为推行均田制、三长制,下令将全国分为38州,除北方边境地区外,中原各地全面裁撤镇、戍,改为州、郡、县,地方管理回归汉晋体制。孝文帝还将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,其下所设属员多少也有相应的差别,规定地方长官“依户给俸”,即据民户多少确定俸禄;又将州刺史带将军号的办法推而广之,各州刺史、各郡太守例加将军号,将军府僚属纳入吏部管理,实际管理一州一郡行政事务,这为隋朝时将地方官吏全部纳入朝廷管理奠定基础。“依户给俸”在孝文帝以后停用,而地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变。

——据《魏书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝地方行政制度改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孝文帝地方行政制度改革的意义。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二 太和九年(485年),孝文帝颁布均田令。……丁男(15岁以上的男子)受露田40亩,妇女20亩;丁男受桑田20亩,妇女5亩。奴婢与平民一样受露田和桑田,数量相同。……受田者年满70岁或死亡之后,其所受露田交还国家,并且不准买卖。桑田则不在还受之限,可以世代相传,在一定条件下也可以买卖。

——《中国古代史》

(1)分别指出材料一和材料二反映的土地制度,说明二者产生的影响。

材料三 太和十年,给事中李冲上言:“其民调,一夫一妇帛一匹,粟二石。” 书奏,诸官通议,称者善众。高祖从之。“五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。”

——《魏书•食货志》

(2)依据材料三,概括指出北魏太和十年间颁布的两项法令的内容及影响。

材料四 人之困乏常在新陈不接之际,兼并之家乘其急以邀倍息,而贷者常苦于不得。

——《宋会要辑稿•食货》

材料五 昔之贫者举息之于豪农,今之贫者举息之于官。兼并之家不得乘新陈不接以邀倍息。

——转引自李超民:《王安石变法与美国20世纪30年代的新政》

(3)材料四、五共同反映了王安石变法的哪一项措施?结合所学,概括指出变法派推行此法的主要理由。

方法一:跨越时空的对话针对东周的乱世,孔子强调“君君、臣臣、父父、子子”。而商鞅认为:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?……当时而立法,因事而制礼。礼法以时而定,制令各顺其宜。”

(1)概括材料中孔子和商鞅的主张;结合所学,概述各自主张出现的背景。

方法二:史论结合的阐释许倬云《从历史看组织》中讲到,北魏政权的融合工作可以由几个方面看。北魏所做的工作,可分为几个步骤,①第一个步骤是稳定人口,恢复农业生产。第二个步骤比较困难,就是要离散部落成为国民。在这一基础上,②北魏又进行了彻底的重组工作。北魏孝文帝的改革,使鲜卑政权与汉人大族融合。

(2)从①、②两句表述中任选一句,运用史实加以说明;结合所学,分析北魏孝文帝改革的影响。

方法三:中外关联的考察

1683年,康熙帝平定三藩之乱,中国进入“康乾盛世”。

1688年,法国国王路易十四派遣了四位耶稣会士远渡重洋,赐名为“国王数学家”。这几个人很快被康熙帝所接受。

1689年,中俄《尼布楚条约》签订;英国国会通过《权利法案》。

1699年,路易十四赐名法国科学院为“巴黎皇家科学院”,并制订了章程,经费由国王提供。科学院致力于数学、天文学、物理学、化学、生物学等学科的研究。科学院成员可以自行决定研究内容。

1713年,康熙帝设立“算学馆”,翻译西方历算著作,编写《律历渊源》等书籍,被西方人称为“皇家科学院”。《律历渊源》编纂完成后,算学馆终结。

(3)请结合材料提供的信息,谈谈你对“康熙时代的中国”的认识。