名校

解题方法

1 . 研究性学习小组为了探究酵母菌种群在不同温度条件下种群密度的动态变化,进行了如下实验:

第一步:配制无菌葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

第二步:按下表步骤操作。

第三步:用血球计数板统计起始酵母菌数,并做好记录。

第四步:将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:连续7天,每天取样计数,做好记录

请回答下列问题:

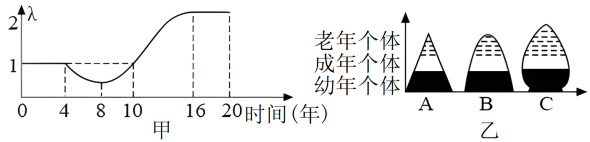

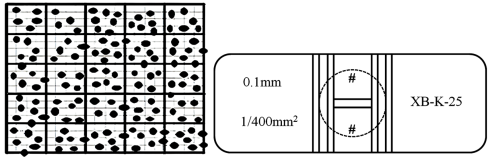

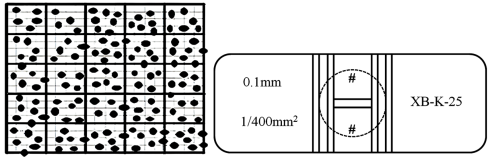

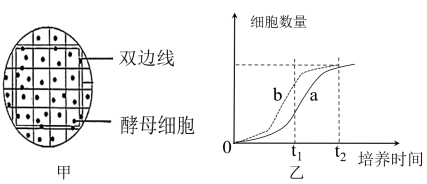

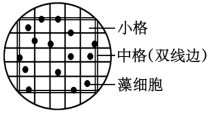

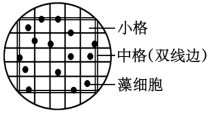

(1)该实验的自变量是____ 。某同学用血球计数板进行计数时,在显微镜下观察到图1所示的现象,则应采取的措施是____ 。

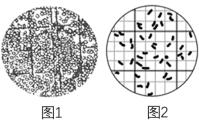

(2)在计数时,按以下顺序操作____ (填字母顺序),稍待片刻,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,再将计数板放在显微镜的载物台上计数。

A. 吸管吸取培养液滴于盖玻片边缘

B. 盖玻片放在计数室上

C. 多余培养液用滤纸吸去

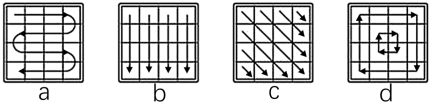

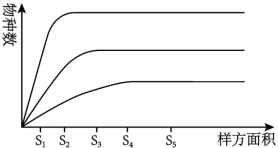

(3)步骤五中每天应____ 对两组酵母菌进行取样计数。计数时,研究人员将样液稀释10倍,采用血细胞计数板(规格为1 mm×1 mm×0.1 mm)计数,观察到的计数室中细胞分布如图2,则1mL混合样液中含有酵母菌约为____ 个。

(4)对图2的中方格中酵母菌计数时,最佳计数路径是____ (a ~d中选择填空)。一个血球计数板中有____ 个计数室。

(5)在实验过程中,若先滴加培养液后盖盖玻片,则计数时结果____ (填“偏大”“偏小”“基本不变”)。实验结束后,用试管刷蘸洗涤剂擦洗血球计数板的做法是错误的,正确的方法是____ 。

(6)实验小组的同学发现,B组酵母菌到了第6天种群数量开始下降,请分析下降的原因有____ 。(答出两点)

第一步:配制无菌葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

第二步:按下表步骤操作。

第三步:用血球计数板统计起始酵母菌数,并做好记录。

第四步:将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:连续7天,每天取样计数,做好记录

装置编号 | A | B |

无菌马铃薯葡萄糖培养液/mL | 10 | 10 |

活化酵母菌液/mL | 0.1 | 0.1 |

温度(℃) | 5 | 25 |

请回答下列问题:

(1)该实验的自变量是

(2)在计数时,按以下顺序操作

A. 吸管吸取培养液滴于盖玻片边缘

B. 盖玻片放在计数室上

C. 多余培养液用滤纸吸去

(3)步骤五中每天应

(4)对图2的中方格中酵母菌计数时,最佳计数路径是

(5)在实验过程中,若先滴加培养液后盖盖玻片,则计数时结果

(6)实验小组的同学发现,B组酵母菌到了第6天种群数量开始下降,请分析下降的原因有

您最近一年使用:0次

2 . Ⅰ.某生物兴趣小组利用酵母菌开展相关探究实验。在500ml的已煮沸、冷却的质量分数为5%的葡萄糖溶液中接种一定量的酵母菌,在适宜的条件下培养,探究酵母菌种群大小的动态变化。请回答:

(1)对培养液中酵母菌进行计数时,逐个统计非常困难,可以采用_____________ 法。对酵母菌进行计数时,从试管中吸出培养液进行计数之前,要________ ,以减少实验误差。

(2)实验_____________ (“需要”或“不需要”)重复实验。

(3)该实验中酵母菌数量估算值见下表:(该实验中使用的血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm,16中方格×25小方格)。

第2天观察计数时,发现计数室四个角上的4个中方格中共有36个酵母菌,其中被台盼蓝染液染成蓝色的有4个,计数时应选择_________ (无色/蓝色)的酵母菌。则表中第2天酵母菌数量约为_________ 万个/mL。

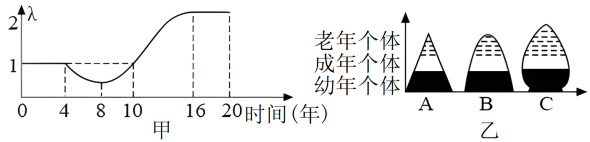

Ⅱ.下图为该草原生态系统中鼠的种群数量变化的调查结果和年龄结构的变化图示,回答下列问题:

(4)前10年中鼠的种群密度最小的年份是第__________ 年,第8年时若调查鼠群的年龄结构,调查结果和图乙中的__________ 相似,此后两年中种群数量将__________ (增加、减少)。

(5)现如今很多城市都在进行“抢人”大战,引进高素质的大学毕业生。从种群数量特征角度分析其目的是最终改变该城市人口的____________________ ,进而增加人口密度。

(1)对培养液中酵母菌进行计数时,逐个统计非常困难,可以采用

(2)实验

(3)该实验中酵母菌数量估算值见下表:(该实验中使用的血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm,16中方格×25小方格)。

| 时间(天) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 酵母菌数量(万个/mL) | 32 | ? | 762 | 824 | 819 | 821 | 820 |

Ⅱ.下图为该草原生态系统中鼠的种群数量变化的调查结果和年龄结构的变化图示,回答下列问题:

(4)前10年中鼠的种群密度最小的年份是第

(5)现如今很多城市都在进行“抢人”大战,引进高素质的大学毕业生。从种群数量特征角度分析其目的是最终改变该城市人口的

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

3 . 某研究性学习小组的同学为了探究酵母菌种群在不同温度条件下种群密度的动态变化,进行了如下实验:

第一步:配制无菌葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

第二步:按下表步骤操作。

第三步:用血球计数板统计起始酵母菌数,并做好记录。

第四步:将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:连续7天,每天取样计数,做好记录。

请回答下列问题。

(1)从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管____________ ,目的是使培养液中的酵母菌分布均匀,以保证估算数值的准确性,减小误差。

(2)某同学用血球计数板进行计数时,在显微镜下观察到如图所示的现象,则应采取的措施是_____________________ 。

(3)在计数时,按以下顺序操作________________________(用字母和箭头表示),待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,再将计数板放在显微镜的载物台上计数。

(4)步骤五中每天应______________ 对两组酵母菌进行取样计数。计数时,研究人员将样液稀释10倍,采用血球计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)计数,观察到的计数室中细胞分布如下图,则1mL混合样液中含有酵母菌约为_______________ 个。实验中,每个样品计数3次,取其 _________ 。

(5)在实验过程中,培养液的pH变化为__________ (填“变大”“变小”或“基本不变”)。实验结束后,用试管刷蘸洗涤剂擦洗血球计数板的做法是错误的,正确的方法是________ 。

(6)若只计数活的酵母菌,则在观察计数时只统计不被染成蓝色的酵母菌。在培养后期,酵母菌种群密度下降的主要原因是______________ 、________________ 。

第一步:配制无菌葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

第二步:按下表步骤操作。

装置编号 | A | B |

无菌马铃薯葡萄糖培养液/mL | 10 | 10 |

活化醇母菌液/mL | 0.1 | 0.1 |

温度°C | 5 | 25 |

第四步:将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:连续7天,每天取样计数,做好记录。

请回答下列问题。

(1)从试管中吸出培养液进行计数之前,需将试管

(2)某同学用血球计数板进行计数时,在显微镜下观察到如图所示的现象,则应采取的措施是

(3)在计数时,按以下顺序操作________________________(用字母和箭头表示),待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,再将计数板放在显微镜的载物台上计数。

| A.用吸管吸取培养液滴于盖玻片边缘 |

| B.盖玻片放在计数室上 |

| C.多余培养液用滤纸吸去 |

(4)步骤五中每天应

(5)在实验过程中,培养液的pH变化为

(6)若只计数活的酵母菌,则在观察计数时只统计不被染成蓝色的酵母菌。在培养后期,酵母菌种群密度下降的主要原因是

您最近一年使用:0次

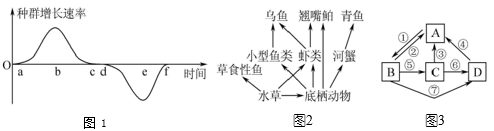

4 . (Ⅰ)“蓝色碳汇”是指海洋生物吸收大气中的二氧化碳,并将其固定、储存在海洋生态系统中的过程。红树林、海草床和盐沼是三大海岸带蓝碳生态系统,其中分布的红树林以及藻类植物均具有固碳、储碳的功能,在实现“蓝色碳汇”中发挥着重要作用。

(1)海岸带蓝碳生态系统中,红树林和藻类植物属于第一营养级,该营养级同化能量的去向除流向分解者和未被利用外,其他的去向是____ 。

(2)科研小组针对不同地区的盐沼进行了专项调研。若要研究盐中穴居蟹的生态位通常要研究它的____ 。据调查某滨海盐泪总面积为120km2,假设该盐沼内罗非鱼种群的K值为12000条,则为了维持罗非鱼较高的产出,捕捞时应使其种群密度在捕捞后达到____ (计算出数)。古语云“数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也”,试从种群数量特征的角度分析,“用密网捕鱼不利于鱼类资源可持续发展”的原理是____ 。

(3)三大海岸带蓝碳生态系统能够固碳、储碳,并为旅游观光增添了资源,分别体现了生物多样性的____ 价值。

(4)科研人员对水体中某种微生物种群数量进行调查,将样液稀100倍,再采用血细胞计数板进行计数。实验用具规格和观察到的计数室中细胞分布如图所示,则1L样液中,该微生物的数量是____ 个。为了计数活的酵母菌数量,计数前先将台盼蓝与样液1:2混合计数以区分细胞死活,相当于稀释____ 倍。

(5)若该立体池塘生态系统长时间无人管理,使该群落被另一个群落代替则发生演替的原因是____ 。

(Ⅱ)某火山爆发后,周围生态系统受到火山岩浆的侵袭后变为一片裸地。几年后,地面长出小草,各种昆虫和小动物开始进入该地区。随后大约经历100年的时间,灌木和小乔木开始繁盛起来。此时由于人类的严重破坏生态系统几近崩溃,又经过大约150年的恢复逐渐形成了物种丰富的小森林。某兴趣小组选择不同的角度对火山爆发后大约250年间生态系统的变化进行研究。

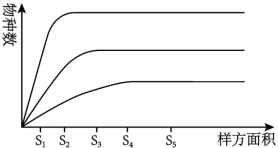

(6)从群落的角度出发,可以选择对____ (至少答出2点)、生态位、物种组成和数量以及演替方面的问题进行研究。兴趣小组在用样方法调查物种数量之前,将逐步扩大面积统计物种数绘制“种—面积”曲线作为选取样方面积的依据。下图是该小组绘制的该地区草本、灌木、乔木的相应曲线。据下图分析,调查乔木应选取的最小样方面积是____ 。兴趣小组在研究群落演替时发现约250年间生态系统经历了两次不同的演替过程,这两次不同演替的区别体现在____ (答出3点)。

(1)海岸带蓝碳生态系统中,红树林和藻类植物属于第一营养级,该营养级同化能量的去向除流向分解者和未被利用外,其他的去向是

(2)科研小组针对不同地区的盐沼进行了专项调研。若要研究盐中穴居蟹的生态位通常要研究它的

(3)三大海岸带蓝碳生态系统能够固碳、储碳,并为旅游观光增添了资源,分别体现了生物多样性的

(4)科研人员对水体中某种微生物种群数量进行调查,将样液稀100倍,再采用血细胞计数板进行计数。实验用具规格和观察到的计数室中细胞分布如图所示,则1L样液中,该微生物的数量是

(5)若该立体池塘生态系统长时间无人管理,使该群落被另一个群落代替则发生演替的原因是

(Ⅱ)某火山爆发后,周围生态系统受到火山岩浆的侵袭后变为一片裸地。几年后,地面长出小草,各种昆虫和小动物开始进入该地区。随后大约经历100年的时间,灌木和小乔木开始繁盛起来。此时由于人类的严重破坏生态系统几近崩溃,又经过大约150年的恢复逐渐形成了物种丰富的小森林。某兴趣小组选择不同的角度对火山爆发后大约250年间生态系统的变化进行研究。

(6)从群落的角度出发,可以选择对

您最近一年使用:0次

名校

解题方法

5 . 探究培养液中酵母菌种群数量的变化,请回答:

(1)某研究性学习小组通过资料查找发现:在15~35℃范围内,酵母菌种群数量增长较快。为了探究酵母菌种群增长的最适温度是多少,他们设置了5组实验,每隔24h取样检测一次,连续观察7天。本实验中,某学生的部分实验操作过程是这样的:

①把含有酵母菌的培养液放置在适宜的环境中培养,第7天开始取样计数;

②用无菌吸管从静置试管中吸取酵母菌培养液少许;

③将培养液加入血细胞计数板的计数室,再盖上盖玻片,并用滤纸吸去多余菌液。

请纠正该同学实验操作中的三个错误。

①____ ;

②____ ;

③____ 。

(2)在培养后期,用血细胞计数板计数前,通常需要将酵母菌样液稀释,这是因为____ 。

(3)下表是他们进行相关探究实验所得到的结果,请据表分析回答下列问题:

①每隔24小时取一定量的酵母菌培养液,用血细胞计数板在显微镜下进行细胞计数,并以多次计数的平均值估算试管中酵母菌种群密度,这种方法称为____ 法。

②该实验的自变量是____ 。

(1)某研究性学习小组通过资料查找发现:在15~35℃范围内,酵母菌种群数量增长较快。为了探究酵母菌种群增长的最适温度是多少,他们设置了5组实验,每隔24h取样检测一次,连续观察7天。本实验中,某学生的部分实验操作过程是这样的:

①把含有酵母菌的培养液放置在适宜的环境中培养,第7天开始取样计数;

②用无菌吸管从静置试管中吸取酵母菌培养液少许;

③将培养液加入血细胞计数板的计数室,再盖上盖玻片,并用滤纸吸去多余菌液。

请纠正该同学实验操作中的三个错误。

①

②

③

(2)在培养后期,用血细胞计数板计数前,通常需要将酵母菌样液稀释,这是因为

(3)下表是他们进行相关探究实验所得到的结果,请据表分析回答下列问题:

温度(℃) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 |

0 h | 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | 144 h | 168 h | |

1.5 | 1.2 | 3.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |

20 | 1.2 | 5.0 | 5.3 | 4.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |

25 | 1.2 | 5.2 | 5.6 | 4.6 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 |

30 | 1.2 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |

35 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |

②该实验的自变量是

您最近一年使用:0次

名校

6 . 请分析关于种群的现象和实验。

(1)2020年肆虐非洲的蝗灾中,其罪魁祸首主要是沙漠蝗。决定沙漠蝗种群数量变化的直接因素是____ 。随着种群密度的增加,散居型蝗虫的体色会由绿色逐渐变为聚居型的黑褐色,蝗虫体色发生变化的根本原因是____ 。从生态系统能量流动的角度分析,有关国家和机构全力合作进行灭蝗减灾的意义是____ ,从而缓解可能出现的粮食短缺和人道主义危机。

(2)为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某兴趣小组按下表完成了有关实验。将酵母菌接种到装有10mL液体培养基的试管中,通气培养并定时取样计数,然后绘制增长曲线。

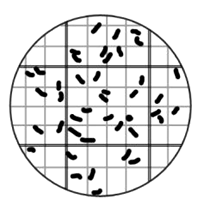

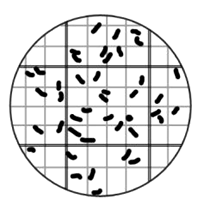

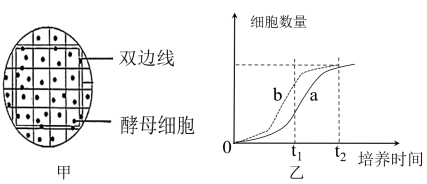

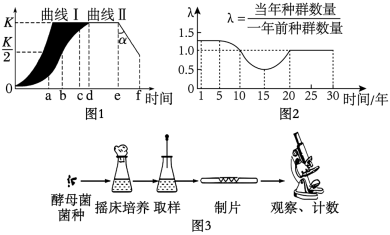

图甲是小组成员用血细胞计数板观察到的培养结果(样液稀释100倍,血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm),图乙曲线a、b是相同培养条件下两批次酵母菌培养的结果。

①该实验(ABC三组)的自变量是____ 。

②制片时应该在盖盖玻片____ (前/后)滴加样液。

③图甲中双边线内16个小方格中共有酵母菌24个,此时试管中酵母菌数量约为____ 个。

④根据图乙可知,b批次的接种量可能____ (高于/低于)a批次。t₁时,a、b两个种群的种内竞争的强度是____ (填“a>b”“a=b”或“a<b”)。t2时两批次发酵液营养物质剩余量较少的是b,判断依据是____ 。若在t2后继续培养,最终发现种群的数量均会下降,可能的原因是营养物质过度消耗、____ (答两点)。

(1)2020年肆虐非洲的蝗灾中,其罪魁祸首主要是沙漠蝗。决定沙漠蝗种群数量变化的直接因素是

(2)为了探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某兴趣小组按下表完成了有关实验。将酵母菌接种到装有10mL液体培养基的试管中,通气培养并定时取样计数,然后绘制增长曲线。

试管编号 | 培养液/mL | 无菌水/mL | 酵母菌母液/mL | 温度/℃ |

A | 10 | - | 0.1 | 28 |

B | 10 | - | 0.1 | 5 |

C | - | 10 | 0.1 | 28 |

图甲是小组成员用血细胞计数板观察到的培养结果(样液稀释100倍,血细胞计数板规格为1mm×1mm×0.1mm),图乙曲线a、b是相同培养条件下两批次酵母菌培养的结果。

①该实验(ABC三组)的自变量是

②制片时应该在盖盖玻片

③图甲中双边线内16个小方格中共有酵母菌24个,此时试管中酵母菌数量约为

④根据图乙可知,b批次的接种量可能

您最近一年使用:0次

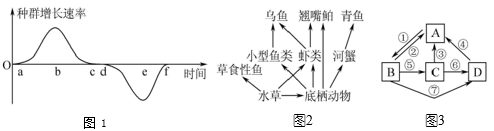

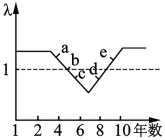

7 . 图1是草原中的鼠数量变化曲线图,图2是在无迁入迁出的情况下绘制出某昆虫种群数量ƻ值的变化曲线,图3是某兴趣小组为了研究酵母菌种群数量的变化规律进行的相关研究实验过程。请据图回答:

(1)草原上的鼠对生态环境破坏极大,最好在____ (填“b”“d”)时刻前进行防治。若图1中曲线Ⅱ表示在草原中投放了一定数量的蛇之后鼠的数量变化曲线,曲线Ⅱ表明蛇发挥明显生态效应的时间段是____ 。若投放的蛇因不适应当地草原的环境部分死亡,则图中α的角度将会____ (填“变大”“变小”或“不变”)。

(2)图2中,该昆虫种群数量在前5年呈____ 形曲线增长;在第____ 年时种群的数量达到最大值;在第10—20年之间,第____ 年时种群的数量降至最低。

(3)用标记重捕法调查该草原上某区域的种群数量时,若部分标记个体迁出,则导致调查结果____ (“偏高”或“偏低”);对捕获的野兔进行性别比例调查,发现其雌雄比例稍大于1,该比例____ (“有利”或“不利”)于种群增长。

(4)在研究酵母菌种群数量的变化规律时,取样前应轻轻振荡试管,目的是____ 。制片时应该在盖盖玻片____ (前/后)滴加样液。可采取____ 的方法每天对酵母菌数量进行调查。

(1)草原上的鼠对生态环境破坏极大,最好在

(2)图2中,该昆虫种群数量在前5年呈

(3)用标记重捕法调查该草原上某区域的种群数量时,若部分标记个体迁出,则导致调查结果

(4)在研究酵母菌种群数量的变化规律时,取样前应轻轻振荡试管,目的是

您最近一年使用:0次

2024-01-06更新

|

276次组卷

|

3卷引用:吉林省白山市2023-2024学年高二上学期1月期末生物试题

名校

8 . 一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。一个物种按生理要求及所需资源占领的生态位称为基本生态位,由于物种相互作用而实际占领的生态位称为实际生态位。回答下列相关问题:

(1)藤壶甲生活在浅水区岩石上而常暴露在空气中,藤壶乙生活在深水区岩石上而很少暴露在空气中,在深水区藤壶乙常把藤壶甲从岩石上排挤掉并取而代之。科研人员将藤壶乙从深水区岩石上清除掉后观察到藤壶甲可以很容易占据深水区,而藤壶乙却不能适应浅水区岩石环境。据此分别分析两种藤壶的基本生态位与实际生态位的宽窄关系为:藤壶甲__________ ;藤壶乙___________________ 。

(2)两个物种利用同一资源时会发生生态位重叠而产生竞争,两个生态位重叠的物种在____________ 的条件下可以实现共存。两种鸟因取食相同树干上的同种昆虫而发生竞争,但在自然条件下,两种鸟可通过分别取食树叶上的昆虫和树底下的昆虫而实现共存,这是因为两种鸟借助于昆虫空间____________ 方向的分布而避免了生态位重叠和竞争。这种资源的分配方式,是群落中物种之间及生物与环境间________________ 的结果。

(3)生态系统中消费者的作用是___________ 。

(4)若某同学用大方格边长为1mm,深度为0.1mm的血细胞计数板,为监测酵母菌的活细胞密度,将培养液稀释1000倍后,经等体积台盼蓝染液染色,用25×16型血细胞计数板计数5个中格中的细胞数,理论上5个中方格中无色细胞的个数应不少于_______ ,才能达到每毫升3×109个活细胞的预期密度。

(1)藤壶甲生活在浅水区岩石上而常暴露在空气中,藤壶乙生活在深水区岩石上而很少暴露在空气中,在深水区藤壶乙常把藤壶甲从岩石上排挤掉并取而代之。科研人员将藤壶乙从深水区岩石上清除掉后观察到藤壶甲可以很容易占据深水区,而藤壶乙却不能适应浅水区岩石环境。据此分别分析两种藤壶的基本生态位与实际生态位的宽窄关系为:藤壶甲

(2)两个物种利用同一资源时会发生生态位重叠而产生竞争,两个生态位重叠的物种在

(3)生态系统中消费者的作用是

(4)若某同学用大方格边长为1mm,深度为0.1mm的血细胞计数板,为监测酵母菌的活细胞密度,将培养液稀释1000倍后,经等体积台盼蓝染液染色,用25×16型血细胞计数板计数5个中格中的细胞数,理论上5个中方格中无色细胞的个数应不少于

您最近一年使用:0次

名校

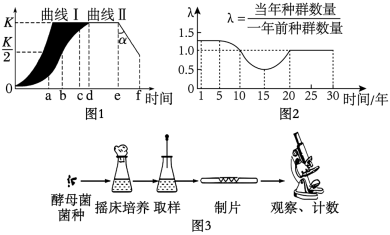

9 . 某研究小组用一定量的培养液在适宜条件下培养酵母菌,得出种群增长速率随时间变化如图1;同时在对某淡水养殖湖泊研究后,绘制了该湖泊中生物之间的捕食关系如图2和碳循环过程如图3。图3中A~D代表生态系统的相关成分。请据图分析并回答问题:

(1)图1中种群数量达到最大的时间点是___ ,时间点f时,种群数量是否为0?___ (填“是”“否”或“不一定”)。

(2)在探究种群数量变化的实验中,兴趣小组成员将稀释100倍的酵母菌培养液___ (填“静置”或“摇匀”)后从中吸取少量菌液滴在血细胞计数板(1mm×1mm×0.1mm)上,在显微镜下计数。若实验者计数了25个中方格中的5个,共有44个酵母菌,其中被红墨水染色的有4个,则培养液中酵母菌活菌密度为___ 个/mL。

(3)调查青鱼的种群密度通常使用标志重捕法,原因是___ 。图2中底栖动物和虾类的种间关系是___ 。图3中有而图2中没有的生态系统的成分有___ (填字母)。图3中,碳元素以CO2形式传递的过程有___ (填数字序号)。

(4)若要了解该湖泊中季节某种群的环境容纳量,请围绕除食物外的调查内容有___ (答出3点即可)。

(1)图1中种群数量达到最大的时间点是

(2)在探究种群数量变化的实验中,兴趣小组成员将稀释100倍的酵母菌培养液

(3)调查青鱼的种群密度通常使用标志重捕法,原因是

(4)若要了解该湖泊中季节某种群的环境容纳量,请围绕除食物外的调查内容有

您最近一年使用:0次

名校

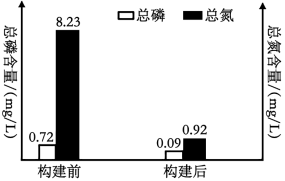

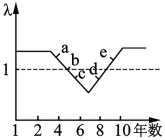

10 . 湖泊在人们生产生活中占有重要地位。科学家针对某湖泊开展了一系列研究。回答下列问题:

(1)要调查2km2湖泊中鲫鱼的种群密度,可用______________ 法。用该法调查时,第一次捕获25条鲫鱼,标记后原地放回,一段时间后捕获40条鲫鱼,其中标记的鲫鱼有5条,则该湖泊中鲫鱼的种群密度为__________ 。若经过捕获后的鲫鱼更难被捕获,则调查的结果要比实际数值偏_________ 。当鲫鱼被大量捕捞后,其K值将_____________ 。在鱼类捕捞中,既要保护鱼类资源不受破坏,又能持续地获得最大捕鱼量,应使被捕后种群数量维持在______________ 。

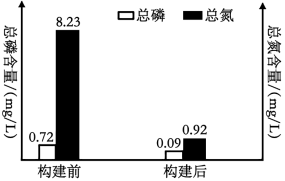

(2)某科研小组通过引入沉水植物、鱼类等对某水体富营养化的人工景观湖的构建进行干预,一年内逐渐发生由以藻类为主“藻型”湖泊向以水草为主“草型”湖泊的转变。下表是构建前后藻类种数变化,下图是水体总氮、总磷含量的变化。

①由表中数据推测:构建前的“藻型”湖泊中优势藻类最可能为____________ 。构建过程中人工引入沉水植物后湖泊藻类的物种数量出现明显的下降,结合图分析其原因是____________ 。构建后“草型”湖泊从湖岸到湖心依次生长着喜湿植物、挺水植物、沉水植物,这体现了群落的____________ 结构。

②若由于气候变化,导致该湖泊干涸,若干年后,在该处经历了沼泽、湿地、草原到森林几个阶段,这片森林在不受外力干扰的情况下将长期占据那里,成为一个非常稳定的生态系统。这种演替属于___________ 演替。

(3)调查发现小型湖泊中的绿藻、蓝细菌(又称蓝藻)是露斯塔野鲮鱼的食物。如图表示露斯塔野鲮鱼在10年内种群数量变化的情况,图中λ表示该种群数量是上一年种群数量的倍数。请分析回答下列问题:

图中a-e五个点中,前8年种群数量最多的是__________ 点。

(4)在培养藻类时需每天定时对藻细胞进行取样计数,估算培养液中藻细胞的种群密度的常用方法称为___________ 。若吸取藻细胞样液1mL并稀释100倍,采用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm,由400个小格组成)计数。下图表示藻细胞的分布情况,以该中方格为一个样方,计数结果是藻细胞有__________ 个。如果计数的中方格藻细胞平均数为15,则1mL培养液中藻细胞的总数为_________ 个。

(1)要调查2km2湖泊中鲫鱼的种群密度,可用

(2)某科研小组通过引入沉水植物、鱼类等对某水体富营养化的人工景观湖的构建进行干预,一年内逐渐发生由以藻类为主“藻型”湖泊向以水草为主“草型”湖泊的转变。下表是构建前后藻类种数变化,下图是水体总氮、总磷含量的变化。

名称 | 构建前后藻类种数变化 | ||||||

蓝藻 | 绿藻 | 硅藻 | 甲藻 | 裸藻 | 隐藻 | 金藻 | |

构建前 | 10 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |

构建后 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |

②若由于气候变化,导致该湖泊干涸,若干年后,在该处经历了沼泽、湿地、草原到森林几个阶段,这片森林在不受外力干扰的情况下将长期占据那里,成为一个非常稳定的生态系统。这种演替属于

(3)调查发现小型湖泊中的绿藻、蓝细菌(又称蓝藻)是露斯塔野鲮鱼的食物。如图表示露斯塔野鲮鱼在10年内种群数量变化的情况,图中λ表示该种群数量是上一年种群数量的倍数。请分析回答下列问题:

图中a-e五个点中,前8年种群数量最多的是

(4)在培养藻类时需每天定时对藻细胞进行取样计数,估算培养液中藻细胞的种群密度的常用方法称为

您最近一年使用:0次