念奴娇

用傅安道和朱希真梅词韵

[宋]朱熹

临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?独立无朋,算只有、姑射注山头仙客。绝艳谁怜,真心自保,邈与尘缘隔。天然殊胜,不关风露冰雪。

应笑俗李粗桃,无言翻引得、狂蜂轻蝶。争似黄昏闲弄影,清浅一溪霜月。画角吹残,瑶台梦断,直下成休歇。绿阴青子,莫教容易披折。

[注]姑射:神话中的山名,神仙所居之处。

1.下列对这首词的理解和赏析,

| A.“和”,即和韵,是诗词写作的一种方式。这首词就是朱熹依照傅安道和朱希真梅花词的韵而创作的。 |

| B.词的开篇运用拟人手法,并以问句提起,将梅花与“群芳”比较,突出梅花的清香与洁白。 |

| C.词中写梅花美艳无比,与姑射山仙人相伴;“风露冰雪”的考验赋予了梅花不同寻常的韵致。 |

| D.“画角”“绿阴”数句,写梅花宁愿休歇凋零,也不愿结出青青的梅子而被人折断梅枝。 |

3.请指出词人借梅花寄托了怎样的理想人格。

材料一:

中国文旅产业在高质量发展中蓄积变革力量,稳中有进。各个城市的文旅融合实践,通过挖掘城市文化特色,在区域整体规划中统筹文化潜力、融合科技力量、盘活文化资源、创新文化场景,基于文化内质进行多维延伸,全方位赋能城市旅游产业发展,逐步形成了“百花齐放”的整体格局。以“沉浸式体验”为核心的数字创意智慧旅游、“文化+IP+数字消费”的互联网智慧旅游等新业态发展迅猛。

约翰·菲斯克说:“交换和流通的不是财富,而是意义、快乐和社会身份……消费者在相似的商品中做出选择时,通常不是比较其使用价值,而是比较其文化价值;从诸多商品中做出一种选择,就成了消费者对意义、快乐和社会身份的选择。”由此可见,游客群体对以文化为内涵的数字创意文旅产品存在消费诉求,这也反映出对凝结文化精粹并融入科技元素的创意型产品所彰显的文化价值的肯定。在对产品的期待与消费后,消费者间接地完成了对社会身份的选择。

材料二:

数字技术创造智慧文旅新形态。伴随5G技术开始步入商用,VR、AR、区块链等技术频频介入文旅产业应用。目前,国内已有1000多家景区开通了线上游览服务。通过“虚拟景区”“云机游”“旅游+直播”“智能地图”等模式,利用VR、AR、全景影像等技术,在内容创造、虚拟运营、智能服务、交互体验等方面推出了更多的玩法,实现了景区的智慧化、数字化升级。

南京市红山森林动物园开通了“Zoo直播”,直播内容包括动物日常活动、饲养员工作、答网友问并科普相关知识等,使游客足不出户“云”游动物园。据统计,累计观看量达到190多万人次。可见,影响受众选择的不仅是事实本身,更是它扩散和传播的方式。

材料三:

夜间经济成为文旅产业的重要版块。中国的夜间经济早在汉代就初见端倪,夜市在宋代拥有了合法地位,商品交易和娱乐活动异彩纷呈。《东京梦华录》载,夜市“直至三更尽,才五更又复开张”,热闹非凡。如今,夜间经济成为城市发展与经济增长的新引擎,其繁荣程度代表着一个城市的经济开放度和活跃度。无论国家还是地方都认识到夜间经济的重要意义,并将其上升至战略高度。2018年11月,天津市发布《关于加快推进夜间经济发展的实施意见》,集中打造具有天津本地特色的夜间经济示范街区。2019年4月,上海市发布《关于本市推动夜间经济发展的指导意见》,旨在加快国际消费城市建设。《指导意见》界定了“夜间经济”的概念,即从晚7时至次日6时在城市特定地段发生的各种合法商业经营活动的总称,指出夜间经济是都市经济的重要组成部分。夜间经济所带动的创收指数是城市文旅的重要量化指标,也是文旅消费评价体系的新维度。

(以上三则材料取材于司若主编《中国文旅产业发展报告(2020)》)

材料四:

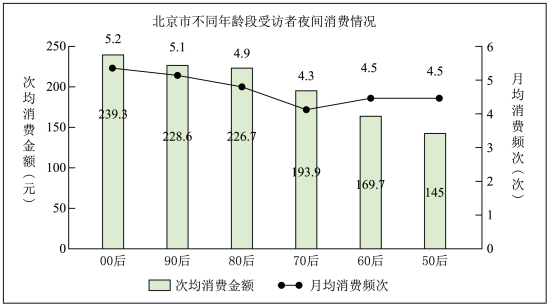

(取材于《2019年北京市夜间消费调查报告》)

1.根据材料一、材料二,下列理解| A.城市文旅融合实践充分调动文化、科技等要素,全方位赋能城市旅游产业发展。 |

| B.数字创意智慧旅游和互联网智慧旅游等新业态在科技力量助推下发展迅猛。 |

| C.消费者看重商品的文化价值,在消费过程中完成了对自身社会身份的直接选择。 |

| D.国内大量景区应用数字技术,推出更多服务,实现了智慧化、数字化升级。 |

| A.中国自古以来就存在夜间经济形态,到宋代其繁盛度和开放度达到巅峰。 |

| B.津沪两地先后出台了促进夜间经济发展的相关文件,打造城市经济增长新引擎。 |

| C.要对城市文旅消费进行评价,需要引入夜间经济所带动的创收指数作为参考。 |

| D.据图表,四十岁以下人群是夜间消费的主力军,“00后”受访者月均消费最高。 |

| A.云直播、云旅游等模式主要依靠技术手段提升用户体验,吸引了大量年轻用户。 |

| B.大众只关注事实的扩散传播方式,掌握影响群体期待的手段就能引导大众。 |

| C.夜间经济已被提升到发展战略高度,但也需要根据城市文化特色稳步推进。 |

| D.北京市“70后”受访者月均消费频次最低,可见夜间消费不适合“70后”。 |

古往今来,最使人们感到( )莫测的客观存在就是时间了。尽管在物理学家和哲学家那里,空间也是一个缠夹不清的概念,但对于普通人来说,空间毕竟是容易感觉和理解的。时间则不同了,它究竟是什么东西呀?看不见,摸不着,却又无处不在。它( ),却又千金难买。伏尔泰在哲理小说《查第格》中编了一个谜语:“世界上哪样东西是最长的又是最短的,最快的又是最慢的,最能分割的又是最广大的,最不受重视又是最受惋惜的;没有它,什么事都做不成,它使一切渺小的东西归于消灭,使一切伟大的东西生命不绝?”谜底就是“时间”。在时间的各项性质中,___________。孔子在河边叹息说:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”后代的诗人也( )地用滔滔东流的河水来比喻时间。唐代的韩琮甚至认为只要听听流水的声音就能感受到时间的消逝:“行人莫听宫前水,流尽年光是此声!”

(选自《莫砺锋诗话》,有删节)

1.依次填入文中括号内的词语,最恰当的一组是( )| A.神奇 一文不名 异曲同工 |

| B.神妙 不值一钱 异曲同工 |

| C.神奇 不值一钱 不约而同 |

| D.神妙 一文不名 不约而同 |

| A.最使人们无能为力却又感到切肤之痛的就是它的飞速流逝且永不复返 |

| B.最使人们感到切肤之痛却又无能为力的就是它的永不复返且飞速流逝 |

| C.最使人们无能为力却又感到切肤之痛的就是它的永不复返且飞速流逝 |

| D.最使人们感到切肤之痛却又无能为力的就是它的飞速流逝且永不复返 |

| A.“逝者如斯夫,不舍昼夜”出自语录体散文《论语》,孔子用这句话抒发了对时间流逝、永不停歇的感慨。 |

| B.《逍遥游》中的“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”,揭示出生命长短的相对性。“晦”“朔”分别指阴历每月第一天和最后一天。 |

| C.《孔雀东南飞》中的“奄奄黄昏后,寂寂人定初”两句,写出了由天色已暗到夜深人静的时间变化。 |

| D.《滕王阁序》中“东隅已逝,桑榆非晚”的意思是:虽然时光已逝,但珍惜将来,为时不晚。“东隅”“桑榆”分别表示早、晚。 |

①近年来,我国数字经济欣欣向荣,互联网应用

| A.加点的两个四字成语使用得当。 | B.加波浪线的两句有相同的语病。 |

| C.第⑤⑥两句的位置不能够互换。 | D.末句的“反应”应改为“反映”。 |

心灵的呼吸

音乐,在我的童年生活里,是沉重而苍凉的存在。许多真诚而朴实的响器的演奏和歌声,强烈地感染了我,像土地、阳光、露珠、微风那样地真实。我觉得人世间的确有一些美好的声音使你无法忘却,它渗透了你的生命,它沉重如种子落在你的心上,永远留在那里,生了根。

父亲屋里的墙上,挂着一管竹箫,我只听他吹过一次。一个秋天的黄昏,我已近十岁光景,父亲独自到房顶上,背靠着烟囱,手挂着箫。我坐在房顶的一个角落,离父亲好远,我的心灵感到一片空茫,隐隐地感觉出父亲是孤独而哀伤的。天渐渐地暗黑下来,父亲的面孔已经模糊不清。我不是听见,是感觉到了有一种很轻飘的、跟夜雾融成一气的声音,幽幽地,静穆地,一缕一丝地降落到我的心上。吹的什么曲调,我不知道,是从来未听过的声音。那箫声仿佛是从父亲

箫,只属于我父亲个人,他只为自己吹,不要听众。笙和管子,父亲经常吹,不是独自吹,是跟村里的“自乐班”的人一块儿,总是在黄昏以后吹。深秋农闲以后,他们几乎天天在村里的广场上吹奏,全村人都能听到。演奏的声音,如当空月亮,照遍了每个角落。

父亲有两船笙,一船是黄铜的,从我能记事时起,它就摆在父亲的桌上,竖立的竹管如张开的翅膀,我觉得它很好看,知道它能发出奇异的声音,就更对它生出崇敬的感情。我十岁以后,父亲置买了一船白铜的,他特别珍爱这白铜的。父亲用白铜的笙吹,我得到他的允许,怀抱着黄铜的笙坐在一边学着吹。父亲在家里偶然对我说过几句:指头按眼,不能按得太死,声音都憋死了,音调要像呼吸那么自然才好,呼吸是随曲调的命脉而呼吸。我从父亲吹笙前严肃的准备动作和神情,开始向他学习,他瘦削的双手端着笙座,嘴唇跟笙的嘴一旦接触,笙跟他的生命就形成了一个活生生的整体:没有笙,就没有父亲;没有父亲,也就没有笙。

“先得摸透每个笙管的个性”,父亲对我说。他让我一个音一个音地认识笙。黄昏时,我坐在屋顶上学着吹,如果父亲正好在家,他总认真地听我吹,很少指点,最多说一句“用心好好琢磨”。笙对我是一个很大的诱惑,我吹奏时感到很振奋,整个的生命都感触到了美妙的节奏。可以说,我对节奏的理解,就是从吹笙开始的。心灵的吐诉需要节奏,节奏能把内心的各种情感调动起来,凝聚成实实在在的音响世界,任何一个音节都不是可有可无的,都不是孤立的。

父亲跟我一块儿吹,总要检查我的手和脸是否干净。仿佛不只是吹吹笙,是带我一起去一处远远的精神境界,比走亲戚还要郑重几分。父亲和我端端地坐在炕上,面对面地吹,中间隔着一张炕桌。我当时觉得这一切的细节确有必要,它表现了一种虔诚的气氛和心境。

父亲没有让我吹过管子,说我人还小,容易伤了心肺。笙主要起和声作用,是柔性子,它的声音是浑圆的,而管子的声音是

到现在我还有一种看法,吹奏时,曲谱固然重要,但吹奏者的心境与情绪以及周围的环境,都是不可分的。黄昏后,村里的“自乐班”在广场上演奏时,那情景,那气氛,表面上很混乱,尘土飞扬,还免不了有孩子们的哭闹声,可是一旦演奏起来,杂乱的一切都

童年时半夜醒来,常听到沉郁的驼铃声在空旷的夜里一声声地响着,回想起来,我觉得那是一种生命的音乐,一种长途跋涉的沉缓而坚毅的节奏。拉骆驼的老汉和一匹匹骆驼需要这苍凉而庄重的乐音伴随着。

我在童年少年时期受到的音乐熏陶,使我形成了对乡土音乐的迷恋,也使我这一辈子都无法背离深入骨髓的乡土气,也影响了我的诗的气质。这也就是所有故乡的性格吧!

(取材于牛汉的同名散文)

1.下列对文中加点词语的解说,| A.父亲 |

| B.心灵的 |

| C.管子的声音是 |

| D.杂乱的一切都 |

| A.作者的父亲摸透了笙管的特点,当他吹笙时,笙就好像与他融为了一体。 |

| B.硬木制作的管子握在手里很沉重,所以吹奏时声音的高低强弱很难控制。 |

| C.作者屡屡将音乐的记忆融于黄昏的情境中叙写,有效传达出苍凉的感受。 |

| D.作者用“雁群飞过冬天”形象而生动地喻指了音乐具有超越苦难的力量。 |

4.请结合文章内容,谈谈文章标题“心灵的呼吸”包含了哪些涵义。

《红楼梦》第十三回,秦可卿去世前向王熙凤托梦,说道:

若目今以为荣华不绝,不思后日,终非长策。眼见不日又有一件

(2)画线的部分与小说后续情节有何关系?请结合原著,举例说明。

(1)古代贬谪之地往往环境艰苦,白居易在《琵琶行》中这样描述谪居浔阳的生活:“

(2)古代诗人多有对“乐”的独到体会。欧阳修贬滁州,于山林间感慨“禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;

(3)宋初道士陈抟,字图南,号扶摇子,其名、字、号都出自《庄子·逍遥游》。其名与号出自“

(4)骨气是人之脊梁,李白“

和陶归园田居(其一)【1】

苏轼

环州多白水,际海皆苍山。以彼无尽景,寓我有限年。

东家著孔丘,西家著颜渊。市为不二价,农为不争田。

周公与管蔡【2】,恨不茅三间。我饱一饭足,薇蕨补食前。

门生馈薪米,救我厨无烟。斗酒与只鸡,酣歌饯华颠【3】。

禽鱼岂知道,我适物自闲。悠悠未必尔,聊乐我所然。

注释:【1】此诗作于苏轼被贬惠州时。一日苏轼游白水山佛迹岩,夜闻其子苏过诵陶渊明《归园田居》,于是作此诗。【2】周公与管蔡:西周初,管叔、蔡叔叛,周公率兵平叛。【3】华颠:头发花白。1.下列对诗句的分析,不正确的一项是( )

| A.“环州多白水”四句写景,写惠州被群山环绕,幽僻而苍凉。 |

| B.“东家著孔丘”四句,写出了当地人的道德淳厚、民风纯朴。 |

| C.“周公与管蔡”二句,设想彼此对立的人也会向往安居于此。 |

| D.“我饱一饭足”二句,写生活虽穷困,但诗人仍能感到满足。 |

| A.本诗与陶诗都反映出诗人在远离官场之后,归隐田园的心情。 |

| B.作者效仿陶渊明,在抒写田园生活时,表达了对劳作的热爱。 |

| C.陶诗原作除最后一句外通篇对仗,作者这首和陶诗也是如此。 |

| D.本诗语言质朴而内涵丰富,正如作者评陶诗所言“质而实绮”。 |