1 . 阅读下面这首宋词,完成下面小题。

暗香·旧时月色

姜夔

旧时月色,算几番照我,梅边吹笛?唤起玉人,不管清寒与攀摘。何逊①而今渐老,都忘却、春风词笔。但怪得、竹外疏花,香冷入瑶席。

江国,正寂寂,叹寄与路遥,夜雪初积。翠尊易泣,红萼无言耿相忆。长记曾携手处,千树压、西湖寒碧。又片片、吹尽也,几时见得。

注:①何逊,南朝梁诗人,早年曾任南平王萧伟的记室。酷爱梅花,任扬州法曹时,廨舍有梅花。有《咏早梅》等诗。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.上阕起五句,词人描绘了一幅记忆中月下吹笛折梅的画面,尽管天气寒冷,仍与“玉人”一起去摘梅花。 |

| B.上阕后六句,词人借何逊自拟,委婉地表达自己能力不够,才华大不如前,却仍会责怪竹林外吹过来的香气。 |

| C.全词关合紧密。“长记”紧承“相忆”,再折入“旧时”;“翠尊”由上“瑶席”出,“红萼”由上“疏花”出。 |

| D.全词结构精巧、细致,于今昔对比中,寓盛衰之感与怀人之思。 |

2 . 阅读下面的文字,完成小题。

悬棺(节选)

肖江虹

来辛苦很高兴,给众人把酒斟满,端起碗笑呵呵说今天满打满算爬了整整五回,都累了,喝两口解乏。大家都举起碗,唯独来向南不动。来向南说这碗重得很,我端不动,他咕哝说:“你看漂流公司那些脓包,就像老子们在他们下嘴唇接饭吃似的。”来辛苦说:“你这话就不对了,我们又不是他们的人,我爬我的,他漂他的,井水不犯河水。”来向南脑袋扭向一边,继续咕哝:“我看这个就是歪门邪道。”一巴掌拍在桌子上,来辛苦大吼:“老子守在自家地头,守着祖宗,守着规矩,不偷不抢,这算哪门子歪门邪道?”

其实,当初漂流公司找上门来,要来辛苦带几个人表演攀岩,来辛苦说:这是用来糊口的,干其他的不行。漂流公司的人就说:你攀岩给游客看,游客给你钱,你拿钱去买米买油,这是不是糊口?来辛苦嘴巴动了动,没法子反驳。上崖后,寨人能混饱肚皮了,野菜草根们躲过了一劫。看着大家端着的白米饭,来辛苦慢慢就变得理直气壮了。

今年八月的燕子峡,窄土和石缝中见不着了

来高粱坐石头上,长长短短叹着气,说这样的雨水,如果有了燕粪,能搬回多少粮食啊!他的哀伤不只这个,更大的伤痛是他那条假腿没能让他爬上悬棺崖。我陪他试着爬了两回悬棺崖,不晓得是年纪大了还是假腿带来的障碍,上去两丈就动不了了。正午我看见他又开始在院子里劈劈砍砍,以为他要重新做条假腿。他摇着头说靠那个是上不去了。他展开双手,又指了指后背,我半天没明白过来。他得意地说老子要做一对翅膀,像鹰燕样地飞进崖上那口棺材。

接下来的一段日子,来高粱把自己按在院子里,刀劈刨走,心无旁骛捣鼓他那对木翅膀。

那天我心急火燎跳进他院门跟他说出大事了,他连看都不看我一眼。以为他没听清,我又扯着嗓子喊说出大事了。扭过头,他淡淡对我说:把你脚边的锉子递给我。我捡起锉子递给他。接过去把一处榫头锉平,他抖开那扇翅膀问:你看安逸不?

我说我爸他们和漂流公司的人打起来了。

“跟你说做这个翅膀最关键的就是扇叶,要薄,还要兜得住风。”他说。

“打得凶得很,”我比画着说,“都见血了。”

“翅膀倒是好做,起飞的地点不好选。”他皱着眉说。

看他不理睬,我跳着跑出了院门。

回到家,来辛苦他们几个已经回来了。母亲正往一个汉子头上捆绷带,鲜血顺着他的脖子一直往下淌。其余几个也都带着伤,垂头丧气散落在院子里。来辛苦坐在大门门槛上,脸色像脱了水的紫茄子。他忽地一挥手说:喊冷静点,冷静点,就是不听,这下好了。

满头是血的汉子挣脱母亲的双手,一把把绷带从头上扯下来,一口血沫子啐在地上,吼:“你忍得住你忍,老子反正忍不住。”

来辛苦听完垂着头,牙齿咬得咯咯响,然后一巴掌拍在门框上。

“不爬了,饿死也不爬了。”

来辛苦吼完,没人说话了,大家都低着头,院子里一下安静下来,只有粗重的喘气声。

本来一切如旧,筏子满载着尖叫声横冲直撞着下来,来辛苦他们在游人的惊呼声中爬上爬下。中午刚吃完饭,来了一个漂流公司的经理,他从筏子上下来,擦着眼镜片上的水渍说:“你们这个徒手攀岩很厉害,是对漂流项目很好的补充,我们找专家论证过,说你们这个项目如果能更古朴原始一些就更有吸引力。”

来辛苦摇了摇头。

经理说:“这样爬太平淡了,得改。”

“咋改?”来辛苦问。

“光着身子爬,”经理微微一笑,“这样原始味道就更浓了。”

“你说啥?”来辛苦身后一个汉子直着脖子问。

“当然了,也不是全光,可以穿条裤衩,或者绑块布条子,这样——”

没等经理说完,我就看见一个硕大的拳头快速越过来辛苦的脑袋,径直砸在经理的额头上,嘭的一声空响,瘦弱的经理像片黄菜叶样飘出去好远。

漂流公司人多,燕子峡这边力猛,打斗很激烈。

刚开始,我还捞脚挽手准备帮忙,可最后我却选择了去通知来高粱。我没有仔细深究过为啥会有这样的选择,来高粱老胳膊老腿,越过门槛都费力,通知他也不晓得有个啥用。

爬岩表演在这场打斗后结束了,日子又回到了之前的

清晨我出门采野菜,地里的丰厚让我大吃一惊,鹅儿肠、车前草、蛤蟆菜、黄芽尖,这些饭桌上的常客,在石缝土坎上摇晃着丰腴的身姿。还没转过寨头的垭口,提篮已经装载得满满当当了。刚折回道上,就看见来高粱驭着他的假腿摇晃着过来。

“二老祖,干啥呢?”我问。

摇摇手里的篮子,他说

我把摘好的野菜全倒进来高粱的篮子,说老祖你脚程不好,先回吧,反正菜数旺盛,费不了多大力气就能摘满。

拍拍我的脑袋,来高粱说娃你过来,给我说说你爸他们干架的事情。

我说那天我跟你说,你不是懒得听吗?

笑笑,来高粱说:“我那时候在做正事,要紧的正事,要听你说了,就影响我了。”

我跟他说了那天发生的事情。

“还爬吗,他们?”他问我。

然后他就笑了,一张脸像是乌云散尽的晴空。

停止了爬岩,来辛苦变得寡言了。每天他都起得很早,在院中架上磨石,把闲置的农具翻出来,咯吱咯吱,挖锄、镰刀、尖嘴锹全都被他磨得闪亮。母亲蹲在屋檐下削土豆,不时念叨:又不是耕种时节,也不晓得磨它们干啥?

(有删改)

1.下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.当地人对攀崖表演的商业性质内心并不适应,于是有了关于“歪门邪道”的争吵和与漂流公司人员的打架。 |

| B.“老天爷太晓事”和“向土地讨口吃的”等说法表现了传统村落在靠天地生存观念下对天地的感恩与敬畏。 |

| C.尝试新的谋生方式失败,来辛苦很懊恼,磨农具表示了对传统生产方式的回归,来高粱对这种回归很欣慰。 |

| D.来向南反对与漂流公司的合作,反对的是来辛苦对乡土社会传统的背叛,小说旨在表达对这种背叛的批评。 |

| A.选文一条线索写来辛苦,一条线索写来高粱,两条线索一明一暗,先分后合,更利于表现小说主旨。 |

| B.小说两处用到“战战兢兢”一词,表现了燕子峡乡野村民的胆小谨慎,增强了小说语言的表现力。 |

| C.来高粱专心致志为自己做翅膀的情节,既使小说呈现出浪漫主义色彩,又为人物增添了一丝悲壮。 |

| D.小说人物语言具有地方色彩,行为具有乡野气息,这种风格强化了燕子峡的人们与时代的疏离感。 |

4.请概括作者在小说中设计了哪些矛盾冲突。

3 . 阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

论权力的人可以分成两派:一派是偏重在社会冲突的一方面,另一派是偏重在社会合作的一方面。

从社会冲突一方面着眼的,权力表现在社会不同团体或阶层间主从的形态里。在上的是握有权力的,他们利用权力去支配在下的,以他们的意志去驱使被支配者的行动。权力,依这种观点说,是冲突过程的持续,是一种休战状态中的临时平衡。冲突的性质并没有消弭,但是武力的阶段过去了,被支配的一方已认了输,屈服了。但是他们并没有甘心接受胜利者所规定下的条件,非心服也。于是两方面的关系中发生了权力。权力是维持这关系所必需的手段,它是压迫性质的,是上下之别。——这种权力我们不妨称之为横暴权力。

从社会合作一方面着眼的,却看到权力的另一性质。社会分工的结果每个人都不能“不求人”而生活。分工对于每个人都是有利的,因为这是经济的基础,人可以较少劳力得到较多收获;人靠了分工,减轻了生活担子,增加了享受。享受固然是人所乐从的,但贪了这种便宜,每个人都不能自足了,不能独善其身,不能不管“闲事”,因为如果别人不好好地安于其位地做他所分的工作,就会影响自己的生活。这时,为了自己,不能不干涉人家了。同样地,自己如果不尽其分,也会影响人家,受着人家的干涉。这样发生了权利和义务,从干涉别人一方面说是权利,从自己接受人家的干涉一方面说是义务。没有人可以“任意”依自己高兴去做自己想做的事,而得遵守着大家同意分配的工作。可是这有什么保障呢?如果有人不遵守怎么办呢?这里发生共同授予的权力了。这种权力的基础是社会契约,是同意。社会分工愈复杂,这权力也愈扩大。——这种权力我们不妨称之为同意权力。

(节选自费孝通《乡土中国》)

材料二:

依赖与庇护是孪生关系。依赖的目的是寻求庇护,庇护之下必然形成依赖。不过,与自上而下的庇护关系不同,依赖关系可以存在于地位不平等的双边关系主体之间,也可以存在于地位平等的双边关系主体之间。地位平等的双边交换关系,往往以互惠互利为基础,可以称之为互惠式依赖关系;地位不平等的双边交换关系,往往以强者对弱者的强制力为基础,可以称之为被迫式依赖关系。

与强弱者间的强制性关系不同,互惠互利是传统社会中最为常见的道德要素与行为准则,是传统社会自我整合的基础。它要求社会主体之间共同受惠,共同增益,排斥以损害他人或集体利益而过度谋求个人私利的“无公德行为”。斯科特曾指出,互惠互利根植于一个最为简单的观念:一个人应该帮助那些帮助过自己的人,或者至少不损害他们。费正清则直接用“付出——回报”模式来说明中国人的互惠互利观念。“他有一种安全感,因为他知道,如果履行了指定给他的那部分职责,他可指望这体系内的其他成员反过来也对他履行应尽的职责。”从发生学上看,互惠互利的产生可以发自利益,也可以发自情感,还可以发自价值。以此为标准,互惠式依赖关系可以分成三种类型。

利益互惠式依赖关系源自共同的利益联结。共同的利益是依赖关系形成的首要条件。传统中国是一个以农业文明为特质的国家,以土地为载体的农业生产是农户一切活动的根本。虽然一家一户为单位,自给自足的生产方式是中国农业的基本生产方式,但若离开与他人的互助合作,单家独户是难以生存与延续的。所以,农户往往基于共同谋生的需要,在日常的生产生活中形成了一种利益互惠式的依赖关系。这种利益互惠式依赖关系强调依赖双方拥有共同的利益需求,共享互助合作中产生的利益增值。

情感互惠式依赖关系源自共同的情感联结。历史上的理性小农与道义小农经常争论不休,其核心命题在于小农的行为动机是受利益驱动还是情感驱动。其实,现实中的小农是一个利益理性与情感道义的综合体。小农既可以基于利益互惠而相互依赖,也可以基于情感互惠而相互依赖。正如滕尼斯开宗明义地指出,传统社区是一个由同质人口组成的关系亲密、守望相助、疾病相抚、富有人情味的社会群体。在这种人情社会中,“关系中有没有感情,感情的质量如何,都是经常需要考虑的”。情感与利益一样,都可以有效维持互惠式依赖关系的稳定与延续。以共同情感为纽带联结形成的互惠式依赖关系就是情感互惠式依赖关系。

价值互惠式依赖关系源自共同的信仰联结。在传统社会中,面对严峻的自然环境与国家的“无为而治”,小农往往将一种超自然的力量进行外化,将一种超越村落社会的高高在上的国家力量进行“隐喻”,由此形成了一种神灵崇拜。在日常生活中,那些具有共同信缘关系的农户,往往自发联合起来,相互合作,形成一种密切的价值互惠式依赖关系。通过共同的信仰活动,成员之间可以相互帮扶、相互照顾,以此承担单家独户所不能承担的责任,抵抗单家独户所不能抵抗的天灾人祸,互惠互利,共同维系生存,寻求发展。

(节选自吕传振《互惠式依赖与协商性治理:传统时期乡村治理的运行逻辑》)

1.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )| A.横暴权力是为维持社会冲突临时平衡的“上下关系”而产生的带有压迫性质的权力。 |

| B.同意权力产生于社会分工带来的社会合作关系,是为“少劳多得”享受付出的代价。 |

| C.同意权力确保权利、义务相统一,使每个人平等地兼具干涉者与被干涉者双重身份。 |

| D.在传统社会中,互惠互利的依赖关系比被迫式依赖关系更稳定,更公平,也更重要。 |

| A.横暴权力界定了冲突双方的不平等地位,有助于消除冲突,因此是冲突关系中必不可少的手段。 |

| B.现代商业社会之所以比传统农业社会更强调“契约精神”,一个重要原因是社会分工日益复杂。 |

| C.人们提倡互惠互利,反对损人利己、损公肥私行为,出发点在于满足利益、情感或价值的需求。 |

| D.费正清“付出——回报”模式表明,中国人对同意权力的信任有利于互惠互利行为的良性循环。 |

| A.陕北农村若逢久旱无雨,全村人就在龙王庙内许愿祈雨,共同奉献祭品以求天降甘霖。这种“领牲”祭典,可以体现“价值互惠式依赖关系”。 |

| B.农村中赶上某户婚丧嫁娶,各家妇女都来帮忙剪花蒸面,提供仪式用品。这既体现了基于利益互惠而相互依赖,也体现了基于情感互惠而相互依赖。 |

| C.古代农闲之时,各家出人丁服徭役,在官府督促下加固河堤,新修水渠,以应对来年可能的水旱灾害。这体现了“利益互惠式依赖关系”。 |

| D.重阳节,某村在保留祭祖仪式的同时,新增帮扶助农、免费理发、献花祈福等关爱空巢老人的活动。这可以体现互惠式依赖关系三种类型的结合。 |

5.两则材料对当代平等看待和正确处理国与国之间关系都有启发意义,请结合材料谈谈你的认识。

4 . 阅读下面这首元词,完成小题。

木兰花·西山不似庞公[注]傲

【元】刘因

西山不似庞公傲。城府有楼山便到。欲将华发染晴岚,千里青青浓可扫。

人言华发因愁早。劝我消愁惟酒好。夜来一饮尽千钟,今日醒来依旧老。

【注】庞公:即庞德公,据《尚友录》:庞德公居岘山,未尝入城府。荆州刺史刘表几次请他出来做官,他都拒绝,并让刘表站在一边不理,因此以倨傲而闻名于世。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.词作开篇赋予西山以人格,写出了自己与西山在空间距离上和精神距离上的双重亲近。 |

| B.上片反用典故,明写西山不傲,暗里以庞公自比,意在表现自己胸无城府的傲世情怀。 |

| C.词人想要以浓郁的山林之色将白发染翠,有隐逸山林之愿,也暗含对自己衰老的遗憾。 |

| D.上片以西山引出华发,下片交代华发根源在愁,又写酒难消愁,由表入里,意脉连贯。 |

5 . 阅读下面的文言文,完成小题。

材料一:

惟始元六年,有诏书使丞相、御史与所举

(节选自《盐铁论①·本议》)

材料二:

大夫曰:“昔商君相秦也,内立法度,严刑罚;外设百倍之利,收山泽之税,国富民强,蓄积有余。是以征敌伐国,攘地斥境,不赋百姓而师以赡。故利用不竭而民不知,地尽西河而民不苦。有益于国,无害于人。百姓何苦尔,而文学何忧也?”

文学曰:“利不从天来,不从地出,一取之民间,谓之百倍,此计之失者也。无异于愚人反裘而负薪,爱其毛,不知其皮尽也。故利于彼者必耗于此,犹阴阳之不并曜,昼夜之有长短也。

大夫曰:“秦任商君,国以富强,其后卒并六国而成帝业。及二世之时,邪臣擅断,公道不行,诸侯叛弛,

文学曰:“善凿者建周而不拔,善基者致高而不蹶。伊尹以尧、舜之道为殷国基,子孙绍位,百代不绝。商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺。刑既严峻矣,又作为相坐之法,造诽谤,增肉刑,百姓斋采,不知所措手足也。赋敛既烦数矣,又外禁山泽之原,内设百倍之利,民无所开说容言。崇利而简义,高力而尚功,知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。”

大夫曰:“缟素不能自分于瑙墨,贤圣

文学曰:“比干剖心,子胥鸱夷②,惛怛之忠诚,心动于内,忘祸患之发于外,志在匡君救民,故身死而不怨。君子能行是不能御非,虽在刑戮之中,非其罪也。是以比干死而殷人怨,子胥死而吴人恨。今秦怨毒商鞅之法,甚于私仇。故孝公卒之日,举国而攻之,卒车裂族夷,为天下笑。斯人自杀,非人杀之也。”

(节选自《盐铁论·非鞅》)

【注】①《盐铁论》是西汉桓宽根据汉昭帝时所召开的盐铁会议记录整理而成的一部著作。书中记述了当时对汉武帝时期的政治、经济、军事、外交、文化的一场大辩论。②鸱夷,又叫作“鸱夷革”,用兽皮作的袋,因外形像鸱(猫头鹰),故名。吴王夫差取伍子胥尸盛入鸱袋内,沉之于江。

1.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。商鞅峭A法B长利C秦人D不聊生E相与哭F孝公G其后H秦I日J以弱。

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )| A.贤良、文学,指贤良方正、文章博学,是两种选官科目的简称,此处指凭此被察举的人才。 |

| B.恶,文中指罪过,与“万恶不赦”的“恶”意思相同,与“恶衣恶食”的“恶”意思不同。 |

| C.宗庙,封建时代天子或诸侯等祭祀祖先的场所,这里代表政权,与“社稷”同为借代用法。 |

| D.不能自理,文中指圣贤不能在乱世中自我保全,与现代汉语“不能料理自己”的意思不同。 |

| A.大夫认为,正是商鞅在法律和经济上的改革才使得秦国国富民强,这些举措百利而无一害,但文学并不赞成这一观点。 |

| B.大夫认为商鞅的悲剧在于无人继承他的改革措施以及君主对他忘恩负义,但文学认为商鞅的死是咎由自取,与人无尤。 |

| C.大夫与文学都提到了比干被杀这一典故,但大夫用此例是将其与商鞅形成类比,而文学用此例是将其与商鞅形成对比。 |

| D.大夫和文学进行了三轮辩论攻防。守方大夫各轮都用因果论证捍卫观点,攻方文学则每轮都用对比论证以攻击其漏洞。 |

(1)是以征敌伐国,攘地斥境,不赋百姓而师以赡。

(2)崇利而简义,高力而尚功,知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。

5.材料二中,文学用哪些理由驳斥了大夫“利用不竭而民不知,地尽西河而民不苦”的观点?

6 . 阅读下面的文字,完成下列小题。

材料一:

在古代中国,人们普遍认为宇宙是生成的,逐渐演化成为现在所呈现的形状。古代的神话传说也反映出类似的思想萌芽。中华民族关于宇宙起源的神话,最著名的当属“盘古开天地”传说。三国时期徐整编撰的《三五历纪》一书中有记载:“天地混沌如鸡子,盘古生其中。一万八千岁,天地开辟,清阳为天,浊阴为地,盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此一万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长。”

与基督教文明的创世纪传说相比,盘古开天地传说的神创论色彩比较淡:导致天地开辟的因素是自然本身所蕴含的阴气和阳气,甚至盘古本身也有一个诞生成长的过程;宇宙的现状是宇宙长期演变的结果,这种演变是按照一定的速度进行的。

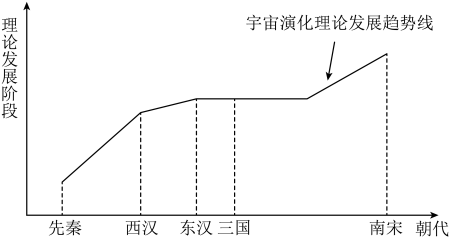

到了西汉,事情有了转机。《淮南子·天文训》指出宇宙初始是一团混沌不分的气,这团气产生了时间和空间,这导致阴阳二气的分离。阳气轻清,飞扬上升而为天;阴气重浊,凝结聚滞而成地。阴阳二气的推移运动,造成四季往复,万物衍生。显然,在《淮南子》的作者看来,阴阳二气性质上的差异是宇宙生成演化的根本动力。至此,中国古代的宇宙演化理论进入了它的第二个发展阶段——理论的繁荣阶段。

在汉代的宇宙演化理论中,东汉张衡的学说值得一提。他在《灵宪》一文中提出“天成于外,地定于内。天体于阳,故圆以动;地体于阴,故平以静。”在这里,张衡描绘的宇宙演化的最后格局与《淮南子》中天在上、地在下的天地关系截然不同。之所以如此,与当时天文界存在着的浑盖之争有密切的关系。

但是,既然阳气轻清,理应上扬,它为什么不上浮形成天,而是要包在地外?对此,在张衡的理论中找不出合理的答案来,这就形成了一对新的矛盾。汉代宇宙演化理论全面繁荣的景象,到张衡这里戛然而止。

中国古代宇宙演化理论的成熟是以南宋朱熹学说的问世为标志的。他不再从阴阳二气的性质出发,而是从其运行角度出发,用习见的旋涡现象比拟宇宙演化,合理地说明了浑天格局的形成原因。该学说对后世影响很大,甚至对欧洲的思想界也产生了某种影响。

(摘编自江晓原《科学史十五讲》)

材料二:

在古代社会,神话传说最容易与天文学发生联系,“女娲补天”就是一例。《淮南子·览冥训》中记载:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载……于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。”

女娲炼石补天反映了当时天文学界一个根深蒂固的观念——固体天壳观念。苍天既然能产生裂隙,该裂隙能用固体的五色石来修补,说明天本身一定是固体的。在中国古代的宇宙结构学说中,有像宣夜说那样,主张天没有质地,纯粹是气组成的。但在天文学家那里,这样的观点从来就没有被认可过。原因在于,当人们仰视天象时,会看到恒星日复一日、年复一年围绕大地旋转,彼此之间的距离永远保持不变,古人无地球自转之说,除了认为天是固体的、恒星镶嵌于其上之外,没有别的方法可以解释这种现象。这里我们看到,古人在构思神话时,是如何受到他们所拥有的科学知识的影响的。

“断鳌足以立四极”的说法,更多地是借重于盖天说,因为盖天说的天上地下模式为人神分离提供了理想的依据。若采用浑天说,则很难想像神如何能够居住于人之脚下。但盖天说也有问题,其理论缺陷的关键在于固体的天硕大厚重,如何能够在地的上方悬空而不坠落?实际上,盖天说在构建自己的理论时,对这一问题预先是有所考虑的。盖天家们主张阳气轻清,上浮为天。既然是轻的,就不存在坍塌的危险。但这一理论预设与人们的直观感觉与实际观测结果相去甚远。换言之,《淮南子》的作者在其文中杂用了神话来解释天文学理论所面临的问题,以之使自己的理论保持形式上的完整性。

(摘编自关增建《中国古代神话中的天文学知识探索》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.从与天文学的关系来看,“盘古开天地”是有关宇宙结构的传说,“女娲补天”则是有关宇宙生成的神话。 |

| B.要讨论产生宇宙的原初物质是否存在,合理的答案只能是“无”,因此,老子的看法体现了逻辑的必然。 |

| C.《淮南子》的作者由于受到科学知识的局限,在讲述宇宙理论时插入神话传说,以此来保持形式完整。 |

| D.材料一以时间串联我国古代宇宙演化理论的发展历程,材料二则从女娲补天的神话中探寻相关天文学知识。 |

| A.古代的神话传说与天文学关系密切,材料一将盘古开天地传说与创世纪传说对比,指出宇宙的产生主要是大自然内部因素的结果。 |

| B.《淮南子·天文训》与张衡均提及天地关系问题,前者体现的是浑天说的宇宙结构模型,后者则与盖天说的宇宙结构模型相一致。 |

| C.古人在构思人神关系时认为,盖天说主张的天地模式比浑天说更为理想,由此可见,盖天说更为古代天文学家所认同。 |

| D.古人在判断一个学说是否正确时,更重视的是直观感觉与实际校验情况,这与关增建在《天文学上的旷世之争》中的观点一致。 |

| A.《淮南子·天文训》:“道始于虚廓,虚廓生宇宙,宇宙生气。气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。” |

| B.《晋书·天文志》:“天了无质,仰而瞻之,高远无极,眼瞥精绝,故苍苍然也……夫青非真色,而黑非有体也。” |

| C.杨雄在高山顶上取一水平面,以之判断日的出没,实验证明太阳是从水平面之下升起的,光线也是从下向上传播的。 |

| D.《晋书·天文志》:“天似盖笠,地法覆槃,天地各中高外下……天地隆高相从,日去地恒八万里。” |

| A.宇宙生于无的观念,在一定程度上阻碍了宇宙生成演化理论的形成,因为古人无法说清宇宙创生的具体过程。 |

| B.在张衡之后,中国古代的宇宙生成演化理论步入了缓慢期,这与其无法合理地解释宇宙结构的生成原因有关。 |

| C.《淮南子》赋予阴阳二气不同的性质,它们因此而形成天地,这显然也影响到了“盘古开天地”的神话传说。 |

| D.朱熹从运动的角度构建出合理的宇宙演化模型,这成为中国古代宇宙演化理论发展到成熟阶段的标志性成果。 |

7 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

病毒到底是不是生物?学界为此争论不休,至今没有定论。

在看到病毒之前,科学家心目中的病原体和其他的一般细胞都是湿润柔软的脆弱球体。虽然形状规则,但个体之间有一定的差异。可病毒呢?病毒好似埃舍尔笔下的图形,充满了“几何美”。有的是像正二十面体一般的正多面体,有的像蚕茧一样呈螺旋状重叠在一起,有的则像无人火星探测器一样,颇有些机械感。同一种类型的病毒都拥有完全相同的外观,无论是大小还是个性,都没有丝毫偏差。这到底是为什么?因为病毒是种无限接近于物质的东西。

病毒无法摄入营养,也不会呼吸,自然不会排出二氧化碳和其他废弃物。换句话说,病毒是没有新陈代谢的。如果把病毒提炼到不含任何杂质的状态,在特殊的条件下进行浓缩,就能使病毒“结晶化”。湿润柔软、形状不规则的细胞绝不可能出现这种状态,只有结构完全相同的单位整齐排列,才可能形成结晶。病毒在这方面与矿物有异曲同工之妙,是如假包换的物质。病毒的“几何性”,就来源于蛋白质规则排列而成的外壳。我们甚至可以说,病毒是来自机械世界的微型模型。

然而,病毒和单纯的物质之间有一个本质区别。这也是病毒最显著的特性——病毒能自我复制,自我增殖。这种能力是靠蛋白质外壳内部的单一分子核酸(DNA或RNA)来实现的。

病毒没法单独存在,寄生在宿主的细胞上,才能开始复制。首先,它将充满动力的粒子附着在宿主细胞的表面,好似紧急着陆在小行星上的宇宙飞船。然后再通过接触点,将自己的DNA注入细胞内部。DNA中包含了构筑病毒需要的所有信息,宿主细胞对此一无所知,还以为外来的DNA也是自己的一部分,并根据病毒的DNA信息不停地复制构筑病毒的“零件”。当“零件”在细胞内部组合起来时,新的病毒便诞生了。很快,新病毒就会冲破细胞膜,冲向新世界。

病毒游走于生物与非生物之间。如果我们将生命定义为“能自我复制的东西”,那么病毒必然也是生命体的一种。占领细胞,掠夺细胞的组织体系,进行自我复制,这过程和寄生虫又有什么区别?可是病毒粒子本身毫无生气,无异于机械部件,没有任何生命的律动。

(摘编自福冈伸一《生物与非生物之间》)

材料二:

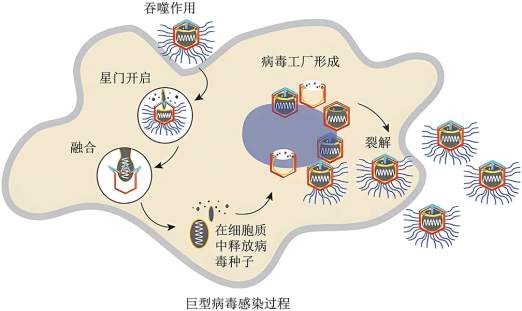

从前人们认为病毒只不过是一些游离的遗传物质,因为恰好也组合了一些合适的化学成分,因而能在细胞内自我复制。2000年,国际病毒分类委员会也正式表态支持这个说法,他们宣称:“病毒不是活的生物。”但没过多少年,病毒学家就纷纷对这种陈述提出质疑,其中也不乏公开反对者。新发现层出不穷,很多旧的规则不再适用。比如,很长时间以来人们一直无视巨型病毒的存在,部分原因是它们太大了,比大多数已知病毒都起码大一百倍。它们的基因也数量庞大,完全不符合之前病毒的定义。另外,巨型病毒入侵变形虫时,并不会融入宿主的无数分子团中,相反,它们会组织形成大量复杂的结构,这种结构被称为“病毒工厂”。病毒工厂通过一个入口吸收原料,然后通过另外两个出口输出新的DNA和蛋白质大分子。巨型病毒起码能用自己的病毒基因开展这个过程中部分的生物化学工作。

给自然界中的成员划出分界线在科学研究的时候是有用的,但当我们想要了解生命本身,这些分界线就成了人为设置的障碍。与其试图搞清楚病毒怎么区别于其他生物,还不如研究研究病毒是怎么和其他生物形成一个连续的演化谱。人类作为一种哺乳动物,已经和病毒组成了难以分割的混合体。移除了身上的病毒基因,我们可能根本无法活着从子宫里生出来。而人在日常生活中抵御感染可能也是借助了病毒DNA的帮助。就连我们每日呼吸的氧气中的一部分,也是海洋中的病毒和细菌共同产生的。海洋是基因的流动库,众多基因不停在宿主和病毒之间交换,

严格区分生命和非生命的做法不仅让病毒变得更难理解,也让生命的起源更匪夷所思。生命起源的过程还没有完全明朗,但有一点是明确的:生命并不是由宇宙中什么伟大力量在一瞬之间变出来的,而是随着糖类和磷酸盐等原料在早期地球上聚合并发生越来越复杂的反应,慢慢演变出来的。例如,有可能是单链RNA分子逐渐生长,又获得了自我复制的能力。在RNA世界,所谓的“生命”可能只是一些稍纵即逝的基因组合,抓住机会就拼命生长,有时则被像寄生者一样的另一些基因破坏殆尽。这些原始“寄生者”中的一些可能演化成了第一批病毒,不断复制繁衍至今。法国病毒学家帕特里克·福泰尔(Patrick Forterre)提出假说:双链DNA分子有可能就是RNA病毒“发明”出来的,双链有不同的结构,能保护基因免受攻击。最终,这些病毒的宿主反而接管了DNA分子,接着接管了整个世界。也就是说,现在所知的生命可能全起源于病毒。

病毒在某种意义上的确是致命的,但它们也赋予了这个世界必不可少的创造力。创造和毁灭又一次完美地结合在一起。

(摘编自卡尔·齐默《病毒星球》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )| A.病毒的形状极具几何性,同一类型的病毒又拥有完全相同的外观,所以很有机械感。 |

| B.病毒没有新陈代谢,特殊条件下能够如矿物般形成结晶,极易被人视作单纯的物质。 |

| C.病毒能够占领宿主细胞,掠夺细胞的组织体系,进行自我复制,和寄生虫毫无二致。 |

| D.现在所知的生命可能全起源于病毒,在演变过程中和病毒形成了一个连续的演化谱。 |

| A.福冈伸一对生命的定义是“能自我复制的东西”,因此他更倾向于认为病毒是一种生命体。 |

| B.巨型病毒之所以长时间被人无视,是因为它体积大,基因数量多,完全不符合之前病毒的定义。 |

| C.人类和病毒已经组成了难以分割的混合体,说明搞清楚病毒到底是不是生物无助于了解生命本身。 |

| D.原始“寄生者”会将另一些基因组合而成的“生命”破坏殆尽,可能是病毒具有毁灭性的根源。 |

| A.伦敦帝国学院的病毒学家在人体内发现了一种名为ERV-L的内源性逆转录病毒,同时他们也在许多其他物种中发现了同样的病毒,科学家画出的病毒演化树同它们宿主的演化树完美重合。 |

| B.1976年,埃博拉病毒出现在苏丹,夺走了284人的生命。3年后它在苏丹卷土重来,造成34人死亡。然后它销声匿迹15年,1994年又在加蓬发起了攻击,杀死了52人。 |

| C.2008年,拉斯科拉和他的同事发现,巨型病毒甚至可能被同类的其他病毒感染。这种入侵的新病毒被命名为噬病毒体,它们潜入病毒工厂,欺骗本应复制巨型病毒的工厂制造出更多噬病毒体。 |

| D.1990年,疫苗专家开发出一种廉价且化学性质较为稳定的牛瘟疫苗。1994年,联合国粮食及农业组织(FAO)就借助这种新疫苗发起了全球牛瘟根除规划。2011年,FAO正式宣布,牛瘟病毒已经从地球上消失。 |

| A.巨型病毒感染首先是通过吞噬作用进入宿主细胞内部,而不是附着在细胞表面注入DNA. |

| B.巨型病毒开启星门,目的是将平时处于密封状态的蛋白质外壳打开,暴露里面的遗传物质。 |

| C.巨型病毒DNA在宿主细胞质中释放出构筑病毒需要的所有信息,宿主细胞对此一无所知。 |

| D.病毒工厂指根据病毒的DNA信息复制构筑病毒的“零件”并进行组合的宿主细胞分子团。 |

8 . 阅读下面的文字,完成下面小题。

难于解决的事

霍亭

中秋节前一天的黄昏,农家们都兴致勃勃的在忙碌着预备明天过节的事了。自从异国军队霸据了这地方,差不多这样的节日已经没有了三年了。如今重新回复到太平的岁月里了,农民们一点也没有迟疑地就好好的预备起他们的节日来。

月亮升起来了,圆滚滚的一轮搁在村前一株楝树的枝梢上,没有事的农民全在坪场上乘凉。这时,有一个女人的声音唱起歌来,我听出这是张根林家的大女儿唱的。这是一个眼睛里有些白障的半盲的少妇。她还有一个妹妹,叫做小翠翠,十四岁了。

农村里很少人识字,东路教育委员会的普及识字运动还没有举办,她们姐妹俩虽然很有识字的欲望,可是现在她们还只能从一位做民运工作的女同志那儿口传地学会了许多歌。她们的颖悟的程度是值得教人惊讶的,一支歌只要同在一起唱了几遍,她们就自己会唱了,而且,还大都能猜度得出歌句的意义。现在,那位瞎大姊正在提高了声音唱:

前面有“江抗”的义勇军,

后面有抗日的老百姓

大家携手进攻敌人,

把他消灭!把他消灭!

她的声音是自然而纯和的,一点没有都市女性的那种刺耳讨厌的压榨出来的怪声怪调;我觉得这里有一种可爱的清婉的女性的音色,使人觉得那真正是一个女人在唱的歌。围听着的农人们学着队伍里的同志们一样疏疏落落的拍起手来,有一个老农民叫道:

“小翠翠也唱一个新歌给大家听听!”

小翠翠站起来假做倔强的抗辩说:“为什么不请那边的霍同志唱呢?”这样,小翠翠她自己脱了壳,而我却被邀进他们的乘凉集团去了。

我说:“好的,我和瞎大姊、小翠翠来合唱一个《秋风起》。”

小翠翠仍旧脱不了身,于是我们合上了音,一起开始唱起来:

秋风起,秋风凉;

“江抗”“民抗”打东洋,

“江抗”“民抗”保家乡;

我俚在后方,

多做几件棉衣常,

帮助俚笃打胜仗……

我们唱完了四支,又由小翠翠唱了一个《军民合作》,这热闹的晚会一样的乘凉才渐渐的散开了。一个中年的农民把他的竹凳移到我的旁边,和我说起话来,一股酒气直喷到我脸上。

“同志,小翠翠的歌唱的真好,”他说,带着一种感触的叹喟,“将来打胜了仗,人总可以有好日子过了。”

“是的,”我应他。

他搓了搓手,忽然问我道:“你今天看见一个女人么?她烫了头发的,穿一件黑香云纱旗袍的?”

我记了起来,我今天是看见这样一个女人的,她还有两个金牙齿。

“她是我的老婆的女儿,我这个人人穷命又坏,这个老婆是第三个了,本来是一个寡妇,跟我的时候,就带了一个女儿来。”

“她的命也不好。把她养大了,给她嫁了一份人家。但是,偏偏嫁到了一个不昌盛的丈夫,没有两年,赌得连老婆也卖掉了,就是卖给现在的我的女婿的。他是在上海做外国铜匠的,所以她一直就在上海过活。那外国铜匠原来还有一个老婆,所以我的那女儿只能算是小,懂么?那个外国钢匠喜欢我的那个女儿,不喜欢他的大,所以他带了小到上海去,把大留在乡下。大有三个孩子,他有七亩田给他们种。这几年年头乱糟糟的,丈夫不回来,大在家里另外找了一个男人,隔年里又生了个孩子。”

“乡下太平了,我的女婿三年不回来,现在也回来了,这一回来,他的老婆的事情就麻烦了呀!”

“麻烦什么?”我说。

“我的女婿一回来,他的老婆托了他们那边村上的王二叔叔来带一个信,说不愿意回来了。”

“总要了一了呀!两面都愿意了一了,但是后来还是了不了。那边的女人的男人答应把田归还过来,还送三百块钱过来,大家请中人言明画个花字,以后不得翻悔生出是非。我的女婿答应了,不过他一定不要那三百块钱,他说现在在‘江抗’地面上,样样都要讲道理的呀,男女平权,女人便不能像东西那样买来买去了。但是,那边的那个女人和她的男人,却一定要送钱过来,他们说:‘他不收钱是什么道理呀,他预备日后无中无证好赖掉,重新生出是非来么?’这事情到现在大家僵住了!”

不同的气候可以形成不同的气流,这旧事件的新枝节却引起了我的兴趣,我望望他,提醒他向村自卫会去求解决。

他摇摇头,“他们有什么方子,我们已经提出过了,他们也没有办法。”

“为什么?”我说。

“没法解决,”他还是摇头,“一个要给钱,一个硬不肯收钱!世上也少有这样的事!”

“不要紧的。”我为他解释,“村自卫会是你们大家推选产生出来的。你们首先就应该信相自己的自卫会是有能力的,一定有好法子想得出来的。”

一月以后我又有事经过这个村上,我看见好多人围在坪场上听小翠翠她们唱歌,那位上海来的金牙齿女人也和在里面唱:

秋风起,秋风凉,

秋风吹过雪飞扬,

战士身上少衣裳;

我俚在后方,

多做几件棉衣裳……

那位中年的农民扯扯我的袖子。我立刻问他:“事情怎样了呀!”

他笑嘻嘻的告诉我:“了结得很好,村自卫会判定那女人的男人仍旧把三百块钱拿了出来,而我的女婿则并不拿进这笔钱,由村自卫会的人做中保,而把这笔钱,捐给部队里做寒衣了。”

1941.2.1

(有删改)

[注]“江抗”,指江南抗日义勇军,是新四军江南指挥部领导的主力部队之一。“民抗”,指常熟人民抗日自卫队,是由共产党领导的江苏常熟地区的人民抗日武装。

1.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.“江抗”“民抗”赶走了异国军队,让“这地方”又恢复太平,所以农民们都喜悦地为中秋节做准备。 |

| B.小翠翠称呼“我”为霍同志,乘凉的农民邀请“我”加入,体现了“我”与当地百姓之间的关系亲密。 |

| C.铜匠原大老婆现在的男人非要送三百块钱给铜匠,主要是因为还存在着把女人像东西一样买卖的思想。 |

| D.村自卫会巧妙地解决了难于解决的事情,既化解了两家之间的纠纷,又支持了军队建设,一举两得。 |

| A.小说前半部分,作者以大量笔墨写了与“难于解决的事”看似无关的内容,在交待故事发生的时代背景同时,又围绕唱歌自然引出了小说的主要故事。 |

| B.小说以小翠翠姐妹、金牙齿女人等为主要对象,构成了抗战背景下的女性群像,通过对她们生活状态的叙写,反映了“江抗”“民抗”带来的社会变化。 |

| C.小说以第一人称讲述故事,不紧不慢,娓娓道来,同时在故事之中套进了“中年农民”讲述的故事,叙事别具匠心,也让故事带给读者更强的真实感。 |

| D.小说善于通过细节刻画人物形象,“一股酒气”“搓了搓手”“摇摇头”表现出中年农民问题得不到解决的愁苦,与后文的“笑嘻嘻”形成鲜明对比。 |

4.小说三次写到唱歌,有怎样的艺术效果?请结合小说简要分析。

9 . 阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

【经】夏,五月,宋人及楚人平。

【传】

(节选自《公羊传·宣公》)

材料二:

“司马子反为君使,废君命,与敌情,从其所请,与宋平,是内专政,而外擅名也。专政则轻君,擅名则不臣,而春秋大之,奚由哉?”曰:“为其有惨怛之恩,不忍饿一国之民,使之相食。

(节选自《春秋繁露·竹林第三》)

[注]平乎己:指大夫通过自己私下和解。

1.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。吾闻之A也B围者C钳马而秣之D使E肥者应客F是何G子之情也?

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

| A.外平,鲁国之外的和解。《春秋》是鲁国史书,故这里称其他国家为“外”。 |

| B.矜,夸耀,与《道德经》“自矜者不长”中的“矜”意义和用法相同。 |

| C.舍,建筑房舍,与成语“退避三舍”中的“舍”意义和用法不同。 |

| D.推恩,即广施仁爱、恩惠于他人,是孟子提出的一项对执政者的要求。 |

| A.从材料一可知,《公羊传》不仅为《春秋》简略的叙事补充了具体的史实,还阐释了《春秋》经文的微言大义。 |

| B.宋国大夫华元出城见司马子反,将城内情形如实相告,既是迫于形势的无奈之举,也体现了“知己知彼”的智慧。 |

| C.司马子反在和楚庄王的对话中采用欲擒故纵的劝说技巧,成功让对方接受了他的仁义主张,选择了从宋国撤军。 |

| D.材料二在剖析司马子反的行为时,肯定其“不忍饿一国之民”“矜宋之民”,表明作者和孟子一样具有民本思想。 |

(1)嘻,甚矣惫!虽然,吾今取此,然后而归尔。

(2)专政则轻君,擅名则不臣,而春秋大之,奚由哉?

5.从材料二看,《春秋》褒扬司马子反与宋人私下议和一事的原因是什么?

10 . 阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

艇斋

秦观

平生乐渔钓,放浪江湖间。

兀兀寄幽艇,不忧浪如山。

闻君城郭居,左右群书环,

有斋亦名艇,何时许追攀。

钓古不钓今,所得孔与颜。

不然如尔祖,跨鹤出云寰。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )| A.“渔钓”“江湖”与“城郭”“书环”代表不同的生活方式,比较之中可见诗人的偏好。 |

| B.“兀兀”二字显示出一种独来独往的行为特点,“不忧”二字则道出了内心的淡定从容。 |

| C.艇,轻快小船,将书斋命名为“艇斋”,寄寓着奋楫争先之意,说明友人有追附攀比之心。 |

| D.点出友人的家世,表明诗人与之关系亲近,以“尔祖”风范相勉,具有直入人心的说服力。 |