2020届西藏拉萨市高三第二次模拟考试语文试题

西藏

高三

二模

2020-06-28

34次

整体难度:

适中

考查范围:

阅读与鉴赏、作家作品、名句名篇默写、语言文字应用、作文主题、写作

一、现代文阅读 添加题型下试题

有趣,和枯燥、乏味相对,是一个人身上闪闪发光的品质,是平淡生活里的“调味剂”。说一个人有趣,是很高的评价。

那么,何为有趣?明人袁宏道说,“世人所难得者唯趣。趣如山上之色、水中之味、花中之光、女中之态,虽善说者不能下一语,唯会心者知之。”对“什么是趣”,古今中外,尚无定论,只能见仁见智。在文人墨客笔下,人有人趣,物有物趣,自然景物有天趣。趣者,存乎一心,大凡让人心生快意、心旷神怡的,都莫不有趣。

有趣的人,对生活抱有大爱。有时,即便身处逆境,他们也能过得兴致盎然;即便眼前满是苟且,他们也总能找到诗和远方。苏轼就是个十足有趣的人。被贬官后,他没有愁肠百结,而是发现了生活的真和趣。在黄州,他把“价钱如泥土”“贵者不肯吃,贫者不解煮”的猪肉,做成了色、香、味俱全的“东坡肉”,并撰文《猪肉颂》,讲述烧制心得。

有趣的人,有着强烈的好奇心。因为万般好奇,凡事都想探个究竟、弄个明白,自然就能找到常人一般难以发现的趣和乐。清人沈复在《浮生六记》中写道:“余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。见藐小微物,必细察其纹理,故时有物外之趣。”他笔下的文字也是妙趣横生,比如,“一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物拔山倒树而来,盖一癞虾蟆也,舌一吐而二虫尽为所吞。余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。”如此趣味盎然的文字,若非有趣之人,肯定抓耳挠腮、冥思苦想也写不出来。

有趣的人,深藏大智慧。要从平淡的日子中咂摸出趣味,离不开对生活的敏锐洞察,对人情世故的深刻洞悉,对知识阅历的深厚积淀。鲁迅先生是百年来中国第一好玩的人。在那个风雨如晦的年代,鲁迅嬉笑怒骂,皆成文章,针砭时弊,入木三分。而鲁迅本人,却幽默、有趣得很。一次,友人给鲁迅捎来一些柿霜糖,“吃起来又凉又细腻”。听说有药用效果,他本想留着以后吃。谁料,“夜间,又将藏着的柿霜糖吃了一大半,因为我忽而又以为嘴角上生疮的时候究竟不很多,还不如现在趁新鲜吃一点。不料一吃,又吃了一大半。”读到此处,让人忍俊不禁,掩卷而笑。

有趣的人,不仅自己收获快乐,也是别人的“开心果”。而人一旦无趣,就不免面目可憎,让人避之不及。现在,成长于互联网时代的年轻人,平日以“斗图”为乐,从各类小游戏、小程序中寻求快意,而一旦合上电脑、锁住手机,往往双眼发胀,大脑茫然,趣味尽失。这样的趣,终非真趣。不妨学学前人,多发现、挖掘生活的趣味,多吸收、汲取方方面面的知识,让自己有趣,让生活有味。

(摘编自孟祥夫《有趣的人不苟且》,有删节)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )| A.人们平时所说的“趣”,就是让人心中产生心旷神怡感觉的人趣、物趣和天趣。 |

| B.妙趣横生、趣味盎然的文字,是有趣的人所找到的常人公认的趣和乐的产物。 |

| C.趣味需从平淡的日子中咂摸,需对生活、人情世故的洞察和知识阅历的积淀。 |

| D.凡是在小游戏、小程序中寻求快意的人,都是思想空虚、毫无趣味可言的人。 |

| A.文章借助名人名言和比喻论证的方法,阐明了趣味的深刻内涵,观点鲜明。 |

| B.文章通过苏轼、沈复和鲁迅的事例,为人们有趣地生活树立了效法的榜样。 |

| C.文章不但广征博引,使行文富有审美厚度,而且语言雅谐并举,十分有趣。 |

| D.文章在论证有趣的人如何收获快乐时提及网上娱乐的现状,有其现实指向。 |

| A.一个品质闪闪发光、得到很高评价的人,必是一个在日常生活中趣味广泛的人。 |

| B.大凡身处逆境、眼前满是苟且,也能过得兴致盎然的人,多是在生活中有趣的人。 |

| C.对生活没有大爱、没有好奇心、胸中没有大智慧的人,不能称之为有趣味的人。 |

| D.只有自己收获到快乐的同时,也使别人收获快乐的人,才有资格成为有趣的人。 |

【知识点】 学术论文 筛选并整合文中信息 分析论点、论据、论证方法 分析文章结构和思路

材料一:

教育公平是社会公平的基础。党的十九大提出,中国特色社会主义进入了新时代,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。新时代社会主要矛盾的变化揭示了我国需求结构由生存型向发展型的转变,也为推进教育公平提供了新的机遇和挑战。

新时代社会主要矛盾的变化也反映在教育领域。新时期教育领域的主要矛盾表现为“人民群众接受高质量教育的热切期盼与优质教育资源严重短缺且发展不均衡”。这种不均衡不充分是整体和局部之间的关系,是教育发展的速度与程度的差异性体现。不均衡不充分的教育发展直接制约新时期教育公平的实现。为此,政府不断加大投入,做着保障教育公平的努力,致力于教育领域中的“精准扶贫”。这对于处境不利的家庭来说确实极大程度地缓解了其接受教育的物质压力。可是,教育投入水平并不决定教育公平程度。

传统的教育公平观以物质分配为衡量标准,通过举全国之力对教育物质资源进行宏观调控,以期尽快使百姓获得最广泛的收益,从而实现“由外而内”的教育公平。但由于新时期教育公平具有不平衡、不充分的多层次性特征,在区域之间、城乡之间、学校之间办学水平和教育质量仍存在明显差距的背景下,期望利用“补偿原则”实现教育公平,效率有余但公平不足,是治标不治本。

可以预见的是,加大投入虽能够满足人民群众“有学上”的基本需要,但无法迎合新时期“上好学”的深度价值追求。而新教育公平需要教育重视以质量为核心的价值追寻,以回应人民群众对于教育的期待从“有数量”到“有质量”的根本转变。

(摘编自程天君《以人为核心评估域:新教育公平理论的基石》)

材料二:

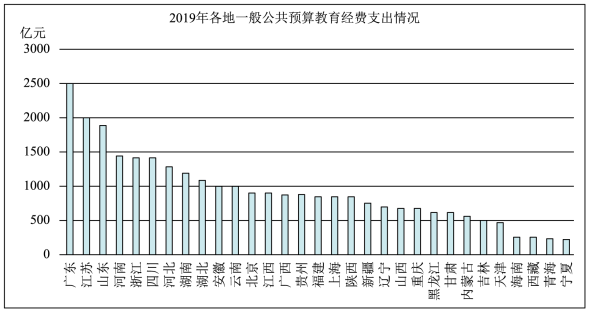

(数据来源于教育部)

材料三:

近年来我国持续加大教育投入,出台一系列促进教育公平的政策;同时,在新教育公平理念的指导下,秉持以“人”为核心的理念,努力为每个学习者提供适合的教育。这些努力有效推进了教育不公平问题的解决。但是现实生活中仍然有很多人强烈抨击教育的不公平。这在一定程度上和教育公平评价有关。

教育公平评价是衡量教育公平与否的重要手段,科学的评价方式对推进教育公平尤为重要。传统的教育公平评价立足于统计学相关方法,常以入学率、升学率、生师比、办学条件、生均教育经费等指标来体现。

但在日常生活中对教育公平的评价直接来源于人们的教育公平感,作为惠及每个人的教育公平也必须是被每个人合理承认的公平。教育公平感作为人的主观感受是多种因素不断叠加和作用的结果,教育公平感与客观存在的教育公平,既有一致性,又有不对称性。从理论上来说,没有公平的客观事实,就不应该有公平感。反之,如果缺乏感受公平的必要条件和能力,即便得到了实质公平,也不一定就有公平感。在此意义上,应树立新的教育公平评价观,从教育公平论迈向教育公平感,关注教育热点问题,引导人民群众表达合理的教育诉求,促使新时期教育公平的成果让人民群众看得见、摸得着、感受到。

当然,将公平感作为教育公平评价的重要标准,并非是个体的自我感觉良好,只有以教育质量不断提升为前提,获得与维持人们的公平感,才是教育发展所追求的理想状态,这样的教育和教育公平也值得所有人期待。

(摘编自张善鑫《公平感:教育公平的深度价值追求》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )| A.新时代社会主要矛盾的转化,既给我国推进教育公平带来了挑战,也提供了机遇。我国应该抓住机遇,运用新观念,有效推进教育公平。 |

| B.政府不断加大投入虽解决了人们接受教育的物质问题,但因现阶段各层次的办学水平和教育质量差距明显,它并不能从根本上实现教育公平。 |

| C.从各地支出情况看,2019年一般公共预算教育经费支出排在前三位的分别是广东、江苏、山东,排在后三位的分别是西藏、青海、宁夏。 |

| D.传统的教育公平评价常以入学率、升学率、生师比、办学条件、生均教育经费等指标为标准,这是把统计学相关方法运用于教育评价领域。 |

| A.政府加大投入实现的是“由外而内”的教育公平,虽然能够满足人民群众“有学上”的基本需要,但无法满足人民群众“上好学”的深度需求。 |

| B.在新时期,我国教育公平仍有不平衡、不充分的多层次性特征,仅从2019年一般公共预算教育经费支出来看,教育投入多和少的省份差距明显。 |

| C.近年来我国采取多种措施富有成效地解决教育不公平问题,但依然遭到很多人的强烈抨击,这是因为这些人在现实生活中没有得到实质性公平。 |

| D.教育公平感是个体对教育的自我感觉,但把它作为标准来评价教育公平依然强调要提升教育质量。唯有不断提高教育质量,才能使人们持续获得教育公平感。 |

【知识点】 筛选并整合文中信息 评价主要观点和基本倾向

牵风记(节选)

徐怀中

(一)

来到一处山洼里,三面为陡峭的悬崖石壁所环抱,一道瀑布从岩壁上抖落下来。远远看见一棵高大挺拔而又枝杈稠密的古树,顶端处有两个硕大的老鸹窝。

司令员齐竞走在前面,他首先发现一头完整的大牲口骨骼,白花花的,犹如古脊椎动物展览馆一件弥足珍贵的陈列品。

“滩枣!滩枣!”齐竞自语道。

想象得到,勉强将汪可逾的遗体运出来,老军马“滩枣”已奄奄一息,便卧下动不了啦。成群的鹰鹫在上空盘旋已久,不等老军马死去,便发起了集团攻击,不几分钟,只剩了一副骨架。

齐竞的坐骑屡立战功,现在更是这等荣耀,享受了如此尊贵的“天葬”仪式。他热泪盈盈,捡起一块肋骨,悄悄珍藏在衣袋里。

在一片乱石中发现了汪可逾的古琴,进一步证实,司令员的推断完全符合事件的真实经过。“一号”从木盒中取出古琴,脸贴在琴面上,然后仔细观察被损坏处,如同查看一位亲人尚在渗血的伤口。

当初初次见面,他一眼就认出,北平女学生抱着的是一张宋代老琴。事情竟然是如此急促,挥手之间已经物是人非。永远不会再有七弦琴弹奏应和,两人联袂上演的异常激越而又足够凄苦的战地恋歌,就此烟消云散。

“在那里,在那棵老树的树洞里!”是谁忽然喊道。

所有人的目光都聚焦于那株大树,至少要四五个人伸展手臂,才可以环绕对接。树的根部出现分裂,形成了多个树洞。远远望去,汪可逾参谋的遗体背靠树干,站立在那里。

“一号”视力不好,他观望了许久,没有看见汪参谋的遗体在哪里,倒是辨认出了面前的是一株银杏树。他激动地对随行人员说:“没错!是一棵银杏,小汪最喜欢的树种!”

有过多次,“一号”齐竞佯装自己对银杏树一无所知,总是饶有兴味地听小汪给他上课。而讲起银杏,小汪总是两眼闪动激情的泪花,显露出她对于这个神奇树种的喜好,到了何等痴迷的程度。

银杏出现在地球上有两亿五千万年了,同时代的恐龙灭绝了,古生代植物也绝迹了,唯有银杏坚韧地活了下来。它的生长演化绵长不绝而又生机勃发。

小汪回忆,她每年有两次跟随父母去北京潭柘寺看银杏。春夏时节,扇形树叶葱绿葱绿,显得沉静庄重。秋冬之际,金黄金黄,优雅而灿烂。当最后一片树叶刚刚飘落,你踮起脚尖仔细去看,枝条上每一个小小的冬芽,全都笑眯眯地张开了口。

“一号”眯缝着双眼,向银杏树洞内观察。终于他看清楚了,汪可逾头部微微偏向一侧,两臂松弛下垂,一条腿略作弯曲,欲迈步前行。她显然是意犹未尽,不甘心在两亿五千万年处迟滞下来,想必稍事休整,将会沿着她预定的路线,继续寻找自己的未来。

距离银杏树很近了,齐竞忽然注意到,各种小虫比如蚂蚁、地鳖、黑虫等绕行银杏树庞大的根部,不停转圈圈,却没有一只小虫超越无形的界限,爬到树干上去。也许,银杏树原本就是不招虫的,不必大惊小怪。

但是,“滩枣”尸体被鹰鹫争抢一空,只剩下一堆白骨,汪参谋遗体距此不过几步路,却保全了下来,为什么?

(二)

战争结束,将领们早着手编织升级版的凯旋门之梦,齐竞却彻底把自己封闭了起来。陪伴老将军的,是汪可逾留下的那张宋琴。老人每晚就寝之前,必不可少的,是坐在琴桌前,久久抚摸古老的宋琴,间或弹出一两个空弦音。

齐竞原想为汪可逾举办一次正式的安葬仪式,在大别山主峰下那一棵银杏树旁,立一个石碑以供悼念,他要亲自起草悼文。那天,他忽地联想起汪可逾父亲为女儿取的“纸团儿”的乳名,茅塞顿开,一挥而就,写下“银杏碑”:

汪可逾于一九二九年十一月二十六日生于北平市一个诗书之家,一九四五年初入伍,在国民革命军第八路军独立第九旅司令部任参谋。一九四七年九月九日在战斗中受重伤,逝世于大别山主峰下一个老银杏树洞中,时年一十八岁。

人的一生,不外是沿着各自设计的一条直线延伸,极力进取。而汪可逾却刚刚起步,便已踏上归途。从呱呱坠地,便如同一个揉皱的纸团儿,被丢进盛满清水的玻璃杯。她用去整整十八个冬春,才在清水浸泡中渐渐展平开来,直至回复为本来的一张白纸。

与她相识的人,无不希望以她为蓝本,重新塑造自己,她的标志性微笑总会随着一缕春风浮现在我们面前。

祝愿汪纸团儿一路走好!

齐竞泣血顿首敬书

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )| A.汪可逾的形象清丽纯净,小说用层层递进和对比映衬的手法,细腻地描绘战友寻找她遗体的经过,使她的牺牲带上了圣洁的光芒。 |

| B.小说通过动作、心理等方面的描写,刻画了齐竞这位“一号”首长丰富的内心世界,展示了他的侠骨柔肠,使这一人物栩栩如生。 |

| C.老马“滩枣”能解人意,它历经艰辛将汪可逾的遗体运出来。小说通过对齐竞的心理刻画,表现了对“滩枣”惨死的遗憾与痛惜。 |

| D.古琴是小说中的一个重要“道具”,它贯串于故事情节发展的始终,增添了人物的个性色彩,也使主人公形象更为丰满、感人。 |

9.《牵风记》曾获第九届“茅盾文学奖”。有人评论说这部作品是“一部具有深沉的现实主义质地和清朗的浪漫主义气息的长篇小说”。请结合节选文本,简要说明你对此评论的理解。

二、文言文阅读 添加题型下试题

韦思谦,郑州阳武人也。本名仁约,字思谦,以音类则天父

(节选自《旧唐书·韦思谦列传》)

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )| A.初拜/左丞奏曰/陛下为官择人/非其人则阙/今不惜美锦/令臣制之/此陛下知臣之深/亦微臣尽命之秋/ |

| B.初拜左丞/奏曰/陛下为官择人/非其人则阙/今不惜美锦/令臣制之/此陛下知臣之深亦微/臣尽命之秋/ |

| C.初拜左丞/奏曰/陛下为官择人/非其人则阙/今不惜美锦/令臣制之/此陛下知臣之深/亦微臣尽命之秋/ |

| D.初拜左丞/奏曰/陛下为官/择人非其人则阙/今不惜美锦/令臣制之/此陛下知臣之深/亦微臣尽命之秋/ |

| A.讳,指避讳,对君主和尊长的名字须避免直接说出或写出,以表尊重。韦思谦称字的原因是其名与武则天父亲的名字近音。 |

| B.京兆,文中指长安。作为控制西北和西南的重镇,备受历代统治者的重视,历史上隋、唐、宋等多个朝代曾定都于此。 |

| C.中书令,古代官职名称。唐时的中央最高政府机构有中书省、门下省、尚书省,中书令为首席宰相,在三省长官中位居第一。 |

| D.拜礼,和顿首、稽首都是表达恭敬的礼节,其中,稽首是指跪而头触地作较长时间停留,常为臣子拜见君王时所用。 |

| A.韦思谦才能突出,屡次受到赏识。他政绩考核居末等,但高季辅认为他是人才而提拔他为监察御史;任清水令时,皇甫公义认为他非池中之物而升迁他为右司郎中。 |

| B.韦思谦怀忠秉正,遭到贬官报复。他弹劾褚遂良低价购买田地,使其受到应得的惩罚;后来褚遂良官复中书令,他被贬为清水令,但他不改忠正本色,不做碌碌之臣。 |

| C.韦思谦睥睨王公,保持独立本性。任职御史台时,他每次见到王公,不行跪拜之礼。面对他人劝导,他认为不能行跪拜之礼以讨好他们,而且身为谏官,理应独立。 |

| D.韦思谦对礼节独有看法,主张官阶有别。以前大夫和御史行对等之礼,但他做了右肃政大夫后却坐着接受对方的拜见,他认为朝廷班列本有等级,不能有违礼仪,姑息为事。 |

(1)吾狂鄙之性,假以雄权,触机便发,固宜为身贾祸也。

(2)仁祎懦而不能自理。若仁会眩惑圣聪,致仁祎非常之罪,臣之恨也。

三、古代诗歌阅读 添加题型下试题

乙亥岁除渔梁村①

黄公度

年来似觉道途熟,老去空更②岁月频。

爆竹一声乡梦破,残灯永夜客愁新。

云容山意商量雪,柳眼桃腮领略春。

想得在家小儿女,地炉相对说行人。

注释:①宋高宗二十五年,秦桧死,朝廷召回一些曾受秦桧打击迫害的官员。作者也奉召回京,大年三十途经渔梁村,写下此诗。②更:经历。

14.从表达技巧来看,和“想得在家小儿女,地炉相对说行人”不同的一项是( )

| A.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。(王维《九月九日忆山东兄弟》) |

| B.故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。(高适《除夜作》) |

| C.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。(李商隐《夜雨寄北》) |

| D.最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。(白居易《钱塘湖春行》) |

【知识点】 其他南宋作家 诗 表现手法 评价作者的情感、观点态度