材料一 秦灭六国,一统天下,国家继续对统一局面加以稳定和固化,而固化的基本前提是加强对原来不属于秦国管理的各诸侯国的控制。在这种背景下,能够削尾大之势,防止新割据产生的郡县制成为首选。郡县制在全国范围内实施以后,造就了一批层级分明、规模有别的行政中心城市。郡县制城镇体系是以首都为中心,郡城为枢,县城为枝节的一系列城市组群。

——摘编自魏亚儒《中国城镇发展动力历史演进研究》

材料二 汉武帝即位时,西汉社会经过汉初六七十年的休养生息,国家积累了相当充实的财富,具备了调整中央和地方关系的实力。经过汉景帝时对诸侯王叛乱的平定,同姓诸侯王的势力大为削弱。元朔二年,汉武帝采纳了主父偃的建议,下“推恩令”。允许诸侯王推“私恩”,把王国土地户口的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号。

——摘编自《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料三 张骞两次出使,为汉朝与中亚国家的对外关系开了先河,而关于西域诸国国情与地理记载却在客观上为丝绸之路的商品贸易奠定了基础。在张骞第一次出使西域的同时,汉武帝对匈奴进行了军事反击,通过三次战役,扫除了匈奴的军事力量,为丝绸之路的畅通提供了重要保障。公元前60年,汉朝设置西域都护府管辖西域,在南、中、北三道的主要战略要地及丝路沿线,进行大规模屯田。

——摘编自水丽淑《西汉丝绸之路走向繁盛的原因及启示》

(1)根据材料一、指出秦朝的地方行政制度。简述该制度产生的影响。(2)根据材料二、概括汉武帝颁行“推恩令”的有利条件。结合所学知识,简述这一措施产生的影响。

(3)根据材料三、概括西汉的哪些举措促进了丝绸之路的开通与繁盛?结合所学知识,简述丝绸之路开通的历史意义。

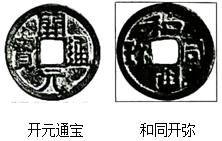

材料一 此后,各诸侯国的旧钱币不再进入社会,圆形方孔半两钱开始在全国广泛使用。这不仅意味着奇形怪状的货币不再流通,今后货币形状会规范统一,还代表着古代中国历史上第一次货币改革取得成功。

——摘编自陈慧《中国古代货币的演变与发展论析》

(1)材料一中提到的“第一次货币改革”是指什么事件?根据材料一并结合所学知识概述其历史意义。

材料二

日本仿唐风气盛行,政府曾多次派遣使节学习唐朝先进文化。受唐朝货币制度影响,708年,日本正式在奈良仿照唐“开元通宝”铸造“和同开珎”。这是见于文献记载的日本历史上最早的自铸货币。

——摘编自王永生《中国古代货币文化对日本的影响》

(2)根据材料并结合所学知识分析出现材料二这一现象的背景。

材料三 北宋长期以来市场上流通的是金属货币,携带很不方便。北宋前期四川地区通行铁钱,但铁钱沉重,市值又较铜钱低,于是部分四川地区商人便收取客户铁钱,然后向客户发出类似存款收据的证券——交子,客户可凭交子向发行交子的商人,兑换等值铁钱,或直接以交子进行交易。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

——《中华文明传真·两宋卷》

(3)根据材料三分析宋代纸币出现的原因。

(4)综合上述材料,归纳中国古代货币发展趋势的特点。

材料一 公元前221年,秦始皇统一中国后,国防才真正负担起巩固和发展统一政权、抗击外族入侵的双重任务。此时,北方草原上一个古老的民族——匈奴,空前强盛,不时侵扰秦王朝的东北、西北地区。除了抵抗古老民族,秦始皇还征调五十万民工,历时9年修建了绵延1万余公里的防护屏障。

——摘自《高级中学学生军事训练教程》

(1)依据材料一,指出秦统一后“国防”的双重任务。结合所学,用具体事实论证秦朝是如何巩固“国防”的?材料二 中原历代王朝在对来自东南方向的威胁一直缺乏危机感,即使在明代沿海倭患频起之时,仍不足以震撼其心理堤防。至晚清国门洞开,外洋之为中国患如此其烈,实为亘古所未有。

——摘自薛小策《华夷秩序与中国古代国防》

(2)依据材料二并结合所学,写出明朝抵御“倭患”的历史事件。并从国内外两个度分析晚清时期沿海危机出现的原因。材料三 19世纪70年代,中国面临海防和塞防的全面危机。以李鸿章为代表的海防派把日本看作是永久的威胁,因此他们主张国防战略重心应放在沿海,左宗棠则提出“东则海防,西则塞防,二者并重”认为一个国家的国防是一个整体,海防与塞防互相影响,缺一不可。

——摘自《新城军事课教程》

(3)依据材料三,对比李鸿章和左宗棠的国防思想的不同之处。结合所学,写出当时政府加强“海防”“塞防”的具体事例。材料四 中国共产党六届六中全会作出了《实行国防教育政策,使教育为民族自卫战争服务》的决议。成立了“抗日军政大学”等学校培养抗战干部。在各根据地开展了以提高和普及人民大众抗日知识技能和民族自尊心为中心教育内容的一系列国防教育活动……广泛吸收一切赞成抗日的知识分子,参加抗战救亡工作。

——吴建平《我国近代国防教育的历史发展及其启示》

(4)依据材料四,概括中国共产党加强对民众国防教育的措施。并依据材料及所学,分析采取该措施的历史背景。材料五 新中国成立初,国内外形势对新生的人民政权来说非常严峻,这时期党和人民政府高度重视我国国防事业的发展,国家开始组建新的军兵种,开始由单一陆军向诸军兵种全面过渡。新中国国防的初步发展也为我国经济的恢复与发展创造一个安定环境。

——摘编自郑志强《从民族角度看中国国防历史的阶段性特征》

(5)依据材料五,指出此时我国政府重视国防发展的表现。结合所学,写出此时为应对外来挑战及大力发展经济,我国政府采取的重大措施。材料六 如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

(6)结合所学,写出材料六中的国防成就的重要意义。请举出在此领域做出突出贡献的一位科学家。材料七 国防安全教育是国民的基本素质教育,树立国防观念是每个公民应具备的基本道德素质,国防观念的核心——爱国主义精神是中华民族重要的道德要求、政治原则和法律规范。

——张晓《商校公共安全教育与证理研究》

(7)依据材料七,指出国防观念的核心精神。并谈谈中学生可以通过哪些途径加强自己的国防观念?材料一 20世纪,德国哲学家雅斯贝斯把公元前8 前3世纪称作“轴心时代”。他认为,在这一时期,中国、印度和希腊都产生了著名的哲人和思想家。……这个时期文化和思想上的创造,深刻影响了此后两千多年间各个文明的发展。

——摘编自《中外历史纲要》

材料二 秦始皇统一六国后,用36万民工,花了10多年时间将列国长城连接起来,西起临洮,北达阴山,南至雁门关,东接燕长城直达辽东。 《居延汉简》称汉代长城是“五里一燧,十里一墩,卅里一堡,百里一城”。

——摘编自白至德《白寿彝史学二十讲:中古时代》

材料三 从1世纪到3世纪,罗马人为防备日耳曼人的袭扰,陆续在莱茵河与多瑙河之间修建了一条“防御之墙”。公元117年,罗马皇帝哈德良来到不列颠视察后,下令修建长城以抵御凯尔特人,史称哈德良长城。

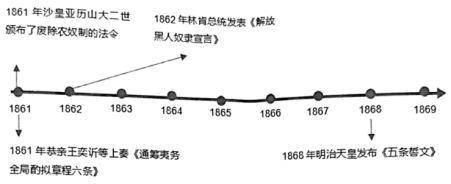

材料四

(2)根据材料二、三,结合所学知识,分析古代欧亚帝国大规模修筑长城的共同原因

(3)材料四中涉及的变革有哪些?

(4)根据材料四,结合所学知识,概括19世纪60年代变革集中出现的共同背景。

(5)有学者曾说,“如果你们走在时代观念之前,这些观念就会紧随并支持你们。如果你们走在时代观念之后,它们便会拉着你们向前。”根据材料四,结合所学知识,指出19世纪60年代的“时代观念”有哪些?

材料一

|

|

秦半两钱 内蒙古赤峰、陕西临潼等地均有出土 | 衡器八斤铜权 陕西西安、咸阳、临潼等地均有出土 |

材料二 在这种背景下,他开始推出一系列强硬的国营化经济政策。首先是利润最高的产业改革:铸钱、煮盐、冶铁等有关的制造业被国营化;其次是流通改革:统购统销,物价管制,两者相互配合;第三是税收改革:征收商人资产税,致使大批中等以上的商贾破产。

——摘编自《历代经济变革得失:汉武帝变法》

材料三 两汉地方官在江南地区推广先进的犁耕技术,着手发展农业和手工业,改变了江南的落后状况。汉末,中原民众深受战争的苦难,而此时江南地区相对稳定。北人南渡,加之江南雨量充沛、气候温和,且东吴政权采用适当减少农民徭役与赋税,禁止恶吏扰民等措施,推动了江南地区的初步开发。

——摘编自杨洪贵《试论孙吴时期江南经济的开发》

(1)材料一所示图片均属于哪一类型的史料?它们见证了秦始皇巩固统一的两项措施,结合所学知识,简述这两项措施产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝采取的经济措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概述孙吴时期江南经济得到开发的原因。

材料一:

材料二:自汉初以来,由于钱币允许私铸,造成币制混乱,货币一再贬值,物价不断上涨,稳定币制成为当务之急。武帝元鼎四年,汉王朝下令将铸币权收归汉廷中央,指定由“上林三官”铸钱,过去郡国所铸各种钱币一律废除。

——摘编自《秦汉史话》

材料三:东晋政府给予南迁人民免除赋役的权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美柘,畦吠相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

——摘编自万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述秦朝在经济领域采取的措施以及产生的影响。

(2)根据材料二,概括汉武帝“将铸币权收归汉廷中央”的背景。结合所学知识,指出汉武帝时期在经济领域还采取了哪些措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析江南地区出现“田美土肥之象”的原因。

材料— 秦统一六国后,廷尉李斯提议:“西周分封子弟非常多,后代却彼此疏远,相互攻击,周天子也无法制止。现在四海之内获得统一,全国都应该划分为郡和县。”秦始皇接受了李斯的建议。

材料二 下表是西汉时期巩固大一统的相关措施

| 时间 | 措施 |

| 公元前134年 | 征召天下著名儒生入长安策问。接受著名儒生董仲舒提出的“罢黜百家,尊崇儒术”的建议 |

| 公元前127年 | 根据主父偃的建议,实行“推恩令” |

| 公元前124年 | 在长安设太学,设五经博士专门讲授儒家经典 |

| 公元前119年 | 宣布盐铁官营,以盐官、铁官来管理,禁止民众私自铸铁煮盐 |

| 公元前119年 | 派卫青、霍去病北击匈奴 |

| 公元前118年 | 统一发行五铢钱,规定五铢钱样式和形制 |

(2)据材料二,指出当时西汉皇帝是谁。归纳表格所列措施主要体现在哪些领域。

(3)综上所述,概括上述材料中两位皇帝对中国历史的共同贡献。

材料一:秦始皇统一中国后,派大将蒙恬率领三十万大军向匈奴大举进攻,攻占了河南、高阙等地,设立四十四个县。同时,秦始皇于公元前213年,派…近二百万人,对长城进行修筑。对未曾连在一起的进行了补筑,对年久失修的也进行了整修。

——摘编自《赵长城古今考辩》

(1)材料一反映秦始皇为了巩固北方边防采取了哪些措施?

材料二:强大的匈奴与虚弱的西汉形成鲜明的对比,在这种社会背景下,娄敬…便向刘邦提出与匈奴和亲的主张…

——新华网《历史上的“汉匈和亲”》

材料三:

| 时间 | 战争类型 | 主要将领 | 兵力 | 战果 |

| 公元前119年 | 反击战争 | 卫青、霍去病等 | 骑兵十万,步兵几十万 | 共歼匈奴精锐九万余人 |

(3)回顾秦汉时期中原王朝与匈奴之间的和战关系,你有何感想?

材料一

(1)根据材料一指出:与秦朝相比,西汉的长城有什么变化?结合所学知识说明变化的原因。

材料二 明代长城多用砖石砌成,十分坚固。它以城墙为主体,由关隘、城台、烽火台等组成,沿线设立卫所,驻守军队,开展屯田,进行生产,并修建了相连的道路,形成一个完整的军事防御体系。长城处于北方游牧地区与农耕地区的连接线上,在它附近的多民族聚集的地区,建立了许多农牧贸易场所,使长城同时成为各民族交往的纽带。

——摘编自《中国历史·七年级下册》

(2)根据材料二,结合史实说明明代长城的主要作用。

材料三 秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理,其时岂无边患?明末我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,唯在修德安民,民心悦则邦本得……今欲修之,兴工劳役,岂能无害百姓?

——摘编自《清实录·圣祖(康熙)实录》

(3)根据材料三,指出康熙帝对修长城的态度并说明其理由。

材料四 起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城。

——田汉《义勇军进行曲》(1935年)

(4)根据材料四并结合所学,指出长城在近代被赋予的精神内涵,并分析该歌曲的创作背景。

材料一 中国在秦代,就有较多的石刻、木刻、器皿铸刻等传播官方的新闻性信息。如公元前221年秦始皇统一六国后,发布诏书通告天下:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾,法度量则不壹歉疑者,皆明壶之。”现在出土的器皿、木牍等许多文物上,都有各种方式铸、刻或戳印的这四十字诏书,当年几乎家喻户晓。

——谢金文《中外新闻史概要》

(1)材料一中,秦代传播官方新闻信息的载体有哪些?秦始皇“诏书”中提到了哪些历史史实?材料二 中国近代史上第一个办报高潮,始于戊戌变法期间。自1896~1898年两年时间里,由资产阶级改良派直接或间接创办的报刊达70多家。其中重要的报纸如《时务报》《国闻报》等,在中国近代的思想启蒙中发挥了重要作用。

——刘笑盈《中外新闻传播史》

(2)根据材料二,简述戊戌变法期间出现办报高潮的原因。材料三 在美国广播业的发展历程中,新时期罗斯福总统通过广播发表的炉边谈话是推进广播事业的重要事件。他在1933年3月4日的就职演说中就宣称要为美国人民实行“新政”。由于他是在白宫楼下起居室的炉边,采取了很随意的谈话形式,历史上称为“炉边谈话”。成千上万的美国人通过收音机直接听到了罗斯福总统用那亲切有力的声音形象地解释了新政的措施。广播为稳定美国人心、战胜危机发挥了巨大的作用,而“广播成为主要的信息来源,富兰克林·罗斯福总统功不可没。”,

——刘笑盈《中外新闻传播史》

(3)材料三中,罗斯福是在怎样的背景下发表“炉边谈话”的?谈话产生了什么影响?