材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

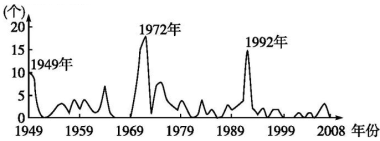

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然。有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自得。”

——摘自陶渊明《桃花源记》

材料二 大户张机为生,小户趁织为活。每晨起,小户数百人,嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饔飧计。大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》

材料三 (明)嘉靖四年又规定,凡是双桅海船,统统扣留,即使不是贩卖番物(外国货物),也“以番物论,俱发戍边卫。”

——《中国古代经济通史》

(1)根据材料一,指出所反映的中国古代经济模式,并结合所学知识归纳其特点。

(2)根据材料二,判断明清时期传统的生产方式发生了怎样的新变化?从材料中可以看出新的生产方式有何特征?

(3)根据材料三,指出中国的对外政策。该政策对明清时期产生的“新的生产方式”有何影响?

材料一 早在春秋时期,即已出现“夷狄入中国,则中国之;中国入夷狄,则夷狄之”的现象黄帝也被建构为“华夏”祖先。司马迁在《史记》中将“华夏”建构谱系化,影响了魏晋时期“五胡”基于“入主中国”的政治目的而对黄帝的攀附。这样就使得“夷狄入中国而主天下”之后,不自觉地继承此前的“华夏”共同体意识。……五代之后,主导中国疆域形成的力量由“夏”转“夷”。“夷”接受“华夏-汉”的“天下”观和政治经验,模仿“中国”的国家政治体制,加以补充、丰富、扩大,“中国”开始由狭义的、单一文化定义上的“中国”,转向国土意义上的、文化多元的“中国”。“华夏”的扩大,为现代中国疆域奠定了前现代基础。

——摘编自吴启讷《族群政治型态的流变与中国历史的近代转型》

材料二 1492年之前,北美大陆生活着多样化的土著美洲人族群,使用250多种语言。16世纪初至17世纪末,西欧移民和非洲奴隶大量涌入。到1776年北美宣布独立时,形成了以欧裔白人“盎格鲁-萨克逊”文化为主流的“多族化"。一战时,大量南欧、北欧移民,甚至东欧的波兰人、俄罗斯人等为逃避战乱,不断涌入美国,打破了以西欧为主的移民格局。20世纪五六十年代美国民权运动和族裔政治行动唤起了美国族群争取“少数权利”的觉醒,到70年代,拉美裔和亚裔移民的涌入改变着以白人为主的移民结构。2010年,“多族化”结构转向拉美裔、非裔、亚裔的混合化模式,族群社区构成了独具生命力的文化群。值得关注的是,这种以族群和文化差异为基础的“多族化”发展,促就了多元文化主义观念的广泛传播,为美国族群政治的发展提供了土壤。如今,美国“多族化”问题凸显,消解着美利坚民族的公共文化和共同价值,使美国日益陷于族群冲突和社会失序的境地。

——摘编自张飞《论美国“多族化”与族群政治的互动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代族群交流的特点,并简析其对中华文明发展的影响。(2)根据材料一、并结合所学知识,指出与中国古代相比,美国族群关系走向有何不同之处,试分析其原因。

材料一 宋代的经济、文化发达,手工业和商业空前繁荣,古代的科学技术得到了高度的发展,反映在出版事业上,就是图书出版业的繁荣。宋代的书籍装订,已由卷轴形式过渡到装订成册的册叶形式且已经十分完备,并普遍推广全国各地。宋代出版的书籍种类繁多,数量很大。不仅经、史、子、集四部皆备,农、桑、医、算等专著以及法律、地理、建筑等类书籍大量出版,卷帙浩繁的佛藏、道藏多次上版刻印,而且还出版了数以千卷计的大型类书。刻书机构遍及各地,不仅中央政府设有专门的刻书机构如国子监、崇文院,而且地方政府也都刻印大量书籍,同时私人也纷纷刻书,出现了大量私人开设的书铺刻书出售。虽然这时已经出现了活字印刷,但宋代书籍大都仍采用雕版印刷,这些书不仅印制精美,富有艺术性外,而且具有很高的文献价值,因为它们是很多书籍的祖本,自然成为研究历史和其他考据的早期版本依据。

——摘编自黄镇伟《中国编辑出版史》

材料二 鸦片战争之后,由西方传教士带来的凸版印刷术、平板印刷术以及凹版印刷术使得我国的印刷技术实现了从手工到机械的跨越。出版物也由之前的以线装为主逐步演化到平装、精装为主的图书形制。中国的传统出版向来是以经史子集为主体,随着鸦片战争后国门被迫打开,中西方的接触也日渐频繁,中国的有志之士开始广泛地了解和移植西方文化思想,并翻译出版了大量的西方图书,这就使得中国的出版物内容加入了新鲜的血液,各种自然科学、应用科学和哲学、社会科学等新学科随之出现。另外出版观念的变革以及出版机构和管理的革新,都曾为中国传统出版向近代出版的转变添砖加瓦。

——摘编自陈力《中国图书史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析宋代图书出版的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出与宋代相比,近代图书出版有何变化,并结合所学知识分析其历史原因。

材料一 明清时代是江南市镇发展繁荣的时期。苏州常熟县的潢泾镇(即明代太仓的赵市)宋元时是大镇,明初因遭兵火“闾里为嘘”,但到明成化年间又恢复成市。进入清朝以后,在它的周围又涌现出一批小市镇。如镇西南七里有乾隆末年成市的归家庄,镇东南九里有乾隆中兴起的时思庵镇,镇西北十里有陆河镇,西北十二里有横塘市。

市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达又靠近沿海,利于海上贸易,是商品经济发达的地区。吴江的河里、平望,湖州的南浔,都是著名的水乡市镇。这些市镇有的以经营手工业为主,有的以某些行业著称,有的是农副产品的交易市场或产地等。随着市镇的发展与社会经济的发达,明中叶以后,在经济作物和水陆交通发达的地区,先后出现了一批著名的工商业市镇。如苏州的盛泽、平望、唯亭,嘉定的南翔、诸翟,湖州的南浔、乌镇等地。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。

——何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801--1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占人口全国总人口的52%.年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

--刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇发展的原因及其发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。请结合以上材料并结合所学知识,谈谈你对城市化的认识。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

——《通典·选举二》

材料三 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”……科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据以上材料,概括我国古代选官主要标准的演变。

(2)比较材料一和材料三,概括在察举制和科举制中考试所起的作用有何不同?并说明两者的关系。

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立科举制的社会原因。综合上述材料,概括科举制的特点。

材料一、忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》

(1)根据材料一和所学知识,简析元朝地方行省制度的特点及其影响。

材料二、美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,保障“人民”对政府的参与、信任和制约,意在追求“全体公民的最大幸福”。它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构……同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制,以防止政府某一分支侵夺或垄断权力,从而保证“有限政府”理念的实现。总而言之,美国的共和政体在一定意义上是对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化的结果。

——李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同——美国革命时期对“共和政体”的重新界定》

(2)据材料二和所学知识,概括美国共和政体“综合吸收和创造性转化”表现为哪些方面?并指出这一政体确立的意义。

材料三:我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化……运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有其自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。

----江泽民《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》

(3)根据材料三概括社会主义市场经济体制创新的表现。结合所学知识分析该体制提出的背景是什么?

(4)根据上述材料谈谈对社会主义建设的启示。

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,以有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 中华民国政治形式与内容的分割迫使新文化运动中的知识分子深入到思想文化的深层中去寻找国家富强的出路,新文化运动的知识分子,不论是新文化派,还是文化保守主义,都对“民主”持有肯定态度,同时,他们对民主的理解和追求方向又不完全相同,可分为激进民主主义、自由派民主主义、无政府主义等五类。新文化运动时期,从西方文明寻找到的科学旗帜已超越了自然科学领域,逐渐渗透到社会科学、宇宙人生领域。科学主义作为一种时代思潮取得了舆论上的胜势。出现科学可以解决一切的论调。

——摘编自穆允军《文化比较视域下的五四新文化运动再思考》

材料三 17世纪时,近代自然科学家大都反对亚里士多德的物理学理论以及在此基础上建立的神学世界观:同时,他们又借鉴古代一些自然哲学的思想理论,推陈出新,近代自然科学体系的建立,奠定了理性和科学在一切人类社会活动的主导地位。这个时期的哲学家们和社会科学家们不承认任何的专制权威,不论是宗教信仰和自然观,还是社会制度和国家法律都经受了挑战和审判,一切都需要“理性的法庭”去审查、裁定。社会科学家们提出的许多科学的、理性的观点推动了当时政治、经济、法律等社会科学的全面发展。

——摘编自张丽敏《启蒙运动时期的社会科学思想探析》

(1)材料一中,陈独秀认为“西洋文明输入吾国”后国人的“觉悟”经历了哪几个阶段?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四新文化运动时期民主与科学的发展特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方启蒙运动与中国新文化运动时期社会科学发展的不同之处。

材料一 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣;其次为政治,年来政象所证明,以有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在倘恍迷离之境,吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料二 中华民国政治形式与内容的分割迫使新文化运动中的知识分子深入到思想文化的深层中去寻找国家富强的出路,新文化运动的知识分子,不论是新文化派,还是文化保守主义,都对“民主”持有肯定态度,同时,他们对民主的理解和追求方向又不完全相同,可分为激进民主主义、自由派民主主义、无政府主义等五类。新文化运动时期,从西方文明寻找到的科学旗帜已超越了自然科学领域,逐渐渗透到社会科学、宇宙人生领域。科学主义作为一种时代思潮取得了舆论上的胜势。出现科学可以解决一切的论调。

——摘编自穆允军《文化比较视域下的五四新文化运动再思考》

材料三 17世纪时,近代自然科学家大都反对亚里士多德的物理学理论以及在此基础上建立的神学世界观:同时,他们又借鉴古代一些自然哲学的思想理论,推陈出新,近代自然科学体系的建立,奠定了理性和科学在一切人类社会活动的主导地位。这个时期的哲学家们和社会科学家们不承认任何的专制权威,不论是宗教信仰和自然观,还是社会制度和国家法律都经受了挑战和审判,一切都需要“理性的法庭”去审查、裁定。社会科学家们提出的许多科学的、理性的观点推动了当时政治、经济、法律等社会科学的全面发展。

——摘编自张丽敏《启蒙运动时期的社会科学思想探析》

(1)材料一中,陈独秀认为“西洋文明输入吾国”后国人的“觉悟”经历了哪几个阶段?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括五四新文化运动时期民主与科学的发展特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析西方启蒙运动与中国新文化运动时期社会科学发展的不同之处。

(4)结合材料二、三并结合所学知识,说明科学与社会进步的关系。

材料一:在农业社会的古代中国,生产力水平相对低下,与之相应的制度特点是专制。但工商业发达的古代希腊却出现了民主政治。

材料二:1788年6月21日,新罕布什尔州的代表大会以57比46的票数批准了,“费城制宪会议”提出的联邦宪法,落实了需要9个邦批准的规定,美利坚合众国喷薄而出,成为一个法律实体。

——麦克洛斯基《美国最高法院》

材料三:前因民军起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭。……今全国人民心理多倾向共和,南中各省倡议于前,北方诸将主张于后,人心所向,天命可知,予亦何忍一姓之尊荣,拂兆民之好恶。用是外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治公权之全国,立为共和立宪国体。近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。

——《清帝逊位诏书》

(1)根据材料一结合所学知识,分别指出中国古代专制主义中央集权制度与希腊民主政治的特点。

(2)据材料二结合所学知识,指出美国1787年联邦宪法的三个原则

(3)根据材料三结合所学知识,指出材料中“民军起事”是什么事件,并分析其历史意义?