材料一 "为田,开阡陌封疆,而赋税平";"有军功者,各以率受上爵,为私斗争,各以轻重被刑";"燔诗书而明法令"。残力本业,耕织致粟帛多者,复其身,事末利及怠惰而致贫者,举以为孥。

——摘编自《史记·商君列传》

材料二 "传送委输,必先悉行……急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首"。

——摘自2002年湖南龙山县里耶出土秦简记录的秦朝条今

材料三 自古驱民在信诚,一言为重百金轻。今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

——王安石《商鞅》

材料四 夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。为相十年,人多怨之……商君尤称刻薄,又处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉!

——摘自司马光《资治通鉴·卷2》

(1)根据材料一,概括商鞅变法的特点。材料二能否佐证材料一?结合所学知识说明理由。

(2)根据材料三、四并结合所学知识,分别归纳王安石与司马光对商鞅变法的看法及原因。

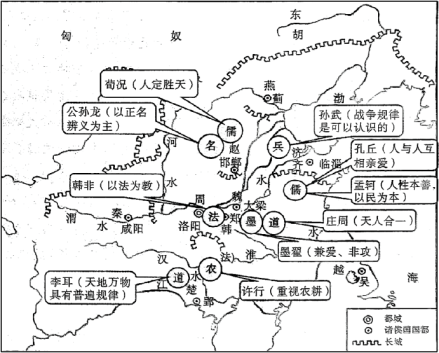

材料一 战国时期的诸子百家代表人物的活动分布和思想主张

图1

材料二 宋明理学家的籍贯分布和主要思想主张

图2

材料三 中国传统社会价值观的演进主要经历了三个时期,也可称为三次价值革命。第一次是传统价值观的形成期,即从远古到周礼的确立;第二次是传统价值观多元发展与同构期,即从春秋战国时期的百家争鸣至董仲舒整合成为天人感应神学的价值变革;第三次是传统价值观的震荡与复归期,即从魏晋价值震荡经隋唐三教互补、三教合流至宋代整合成为理学。从北宋至明代中叶处于封建社会后期,以“存天理,灭人欲”为核心价值取向的价值观念体系得以营建,但它不是对“三纲五常”为核心价值观念体系的简单继承,而是一种上升的发展,即在儒释道价值观念的进一步融合发展过程中,实现了由外在的行为规范向内在的伦理道德的重大转折。……厘清中国传统社会价值观的发展历程,目的在于归纳与总结中国传统社会价值观演进特征,以深层次把握中国传统社会价值观演进规律。

—摘编自谢霄男、李净《中国传统社会核心价值观演进历程、特征及启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明上述思想领域界发生的两次重大变革的政治、经济、文化背景。并指出思想变革过程中地理分布格局演变的趋势。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明儒学在中国古代社会演变的特点及历史影响。

材料一 长城的意义在最后一个王朝发生重大转变。康熙帝的名言“在德不在险”“众志成城”对长城进行了功能上和道德上的双重否定。其实,长城意义的骤降并非由于人们道德上的觉醒,满族上层和蒙古族上层的政治同盟,清政府在草原社会实行的政策是其本质原因。取代长城的不是看不见摸不着的“德”,而是那个实实在在的理藩院。弱化草原社会的军事属性,利益不再来自战争,而由贵族政治、宗教组织决定分配。

——摘编自唐晓峰《长城内外是故乡》

材料二 20世纪二十年代末,国内著名报刊《良友》写道:“在现代物质竞争中,西方每占优势。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”三十年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城、铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》中写道:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(1)根据材料一并结合史实,简析康熙时期“长城意义的骤降”的原因。(2)根据材料二,概括20世纪二三十年代国人对长城态度的变化,并结合所学知识分析产生这种变化的原因。

材料一 抗战胜利后,中国面临着发展与进步的机遇。中国共产党提出在和平、民主、团结的基础上,实现国家统一,建设独立、自由、富强的国家。1945年8月15日,中国民主同盟发表《在抗战胜利声中的紧急呼吁》,提出了“民主统一、和平建国”的口号。民盟对民主作了阐述,认为“在一个社会里,人人做人,人人做自己的主人,一切政治经济的组织都成为这个目标的工具,这就是民主。”二十世纪的政治真理,只有自由自主的人民,才能创造自由自主的国家;只有人民有力量,国家才有力量。……非先实行民主决无从实现统一。

——根据汪朝光《中国近代通史:中国命运的决战(1945~1949)》、王桧林《中国现代史》

材料二 1946年1月,全国人民瞩目的政治协商会议在重庆开幕,会议通过宪法草案、和平建国纲领等五项协议。……全面内战爆发后十多天,在云南昆明发生了李公朴、闻一多相继被暗杀的惨案,民盟坚决拒绝参加国民大会。这以后,国民党更步步紧逼,加紧对民盟的迫害……公开宣布民盟为非法团体,张澜、罗隆基等在上海被软禁。……1948年1月,民盟一届三中全会在香港举行,这次中央全会是民盟历史的重要转折点。民盟公开抛弃中间路线的幻想,同国民党当局决裂,同共产党全面合作。其他民主党派,包括中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟等,也先后明确表示参加新民主主义革命的立场。中共领导的多党合作和政治协商制度,正是在这个基础上形成的。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料并结合所学,概括民主党派的建国主张与中国共产党建国主张的异同。

(2)根据材料并结合所学,以民盟与国民党斗争的史实为例,说明民主党派在民主革命中影响。

材料 鸦片战争后,一些有识之士深感海防危机的严重,大声疾呼海防以退敌御侮,萌发了建立外海水军的光辉思想。这一思想并没有被当时清朝统治者采纳……1888年,清廷批准了《北洋海军章程》,北洋海军正式成军,一些重要的海军学堂也相继开办。台湾巡抚刘铭传在新加坡设立了招商局,积极经营台湾航运,铺设从台湾至大陆的海底电缆。

相对于西方争夺海上霸权的海权理论,“海防”一词更符合中国“和而不同”传统文化的特点,具有鲜叨的中国特色。从明代“防海之制谓之海防”到新时代海防,体现了一脉相承的传统话语体系特质。现代海防的内涵更丰富,与政治、经济、外交、文化等领域的联系更密切。海防力量是捍卫国家主权、维护领土完整、维护海洋权益的重要力量,海防力量在维护国家海防安全时承担着其他军兵种所不能承担的相应任务。

——摘编自高新生《试论新时代海防观及现代海防建设》

(1)根据材料并结合所学知识,简述中国近代以来海防思想的发展历程,并概括其特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明近代以来海防思想发展的意义。

材料一 1857年印度民族大起义的失败对印度森林产生了间接的影响,席卷印度全境的起义使英国殖民者意识到需要通过铁路的延伸扩展对印度偏远地区的控制。 1864年,英国殖民当局在印度成立了森林局,以保证在印度修建铁路的各个英国公司都可以得到充分的木材供应。原先茂密的森林,在大量供应枕木和火车燃料之后,很多地方变得光秃秃的。所有铁路沿线曾经有森林的地方,现在都呈现出一片宽宽的砍伐地带,沿线土地和野生动物失去了应有的保护。

——宋云伟《英国殖民统治期间对印度森林的管理开发状况研究(1858~1947)》

材料二 二战后美国环境污染重大事件简表

| 年代 | 重大事件 |

| 1947年 | 大城市洛杉矶发生光化学烟雾事件,汽车尾气在阳光作用下产生有毒气体,近30000人五官发病、头疼、胸闷 |

| 1950年 | 共和党、民主党议员在国会相互扯皮,使治理空气污染、水体污染、固体废弃物污染等11个法案无法通过 |

| 1951年 | 纽约民众抗议为北约生产武器的跨国公司排放污水,被定为“暴乱”,遭到国民警卫队镇压 |

| 1954年 | 美国环境保护署、国家海洋和大气管理局与7个州政府因发生排污标准发生纠纷36例 |

——摘编自胡蝶《二战后至20世纪60年代美国环境污染问题及其治理对策研究》等

材料三 生态文明建设是一项基本的长期战略,不仅关乎中国,也关乎全人类的生活质量和未来。中国政府高度重视生态文明建设,已将之纳入宪法,2012年召开的中国共产党第十八次全国代表大会,明确指出要把生态文明建设放在突出地位,建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。这与减缓和适应气候变化以及国际合作直接联系到了一起。生态文明迫切呼吁中国和世界尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持“人与自然是生命共同体”的理念。正确处理人与自然的关系至关重要,一旦处理不好,则会危及社会和国家。

——卢卡斯 ·古铁雷斯 ·罗德里格斯《中共对生态文明的承诺与担当》

(1)根据材料一,概括印度森林被砍伐的主要用途,并结合所学知识分析该用途造成的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战后美国环境治理的不利因素。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析现代中国生态文明建设的意义。

材料 中国共产党领导新民主主义革命走向胜利的征途中,在面临革命局势的转变和重大问题的决策时,召开了以下一些重要会议:重要会议:

重要会议 | 时间 | 重要议题或主要内容 |

| 中共一大 | 1921 | 明确了党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义…… |

| 中共二大 | 1922 | 党在民主革命阶段的纲领是:消除内乱打倒军阀,建设国内和平;推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族的完全独立,统一中国为真正的民主共和国…… |

| 中共三大 | 1923 | 通过了关于国共合作问题的决议…… |

| 八七会议 | 1927 | 总结国民革命失败教训,纠正陈独秀右倾机会主义错误,确定实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。 |

| 遵义会议 | 1935 | 集中全力解决军事和组织问题…… |

| 洛川会议 | 1937 | 讨论制定“战胜日本侵略者的纲领、方针、政策”…… |

| 中共七大 | 1945 | 提出了党的政治路线……确立毛泽东思想为党的指导思想…… |

材料一 隋文帝开皇七年制,诸州岁贡三人(参加考试),工商不得入仕。开皇十八年诏令京官五品以上及总管、刺史,并以志行脩谨、清平幹济二科举人……当时之制,尚书举其大者,侍郎铨其小者,则六品以下官吏,成吏部所掌;自是,海内一命以上之官,州郡无复辟署矣。文帝诏令州县搜扬贤哲,皆取明知古今,通识治乱,究政教之本,达礼乐之源者,不限多少,不得不举。炀帝大业三年诏令文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人,大业五年再次诏令四科举人。大唐贡士之法多循隋制——上郡岁三人,中郡二人,下郡一人,有才能者无常数,其常贡之科,有秀才,有明经,有进士,有明法。

——摘编自《通典》卷十四卷十五、《册府元龟》卷645等

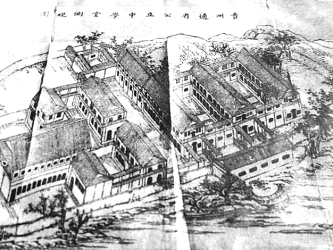

材料二 1906年,李端棻、华之鸿、于德楷、任可澄、唐尔镛等贵州名任创办贵州通省公立中学堂(今贵阳市第一中学前身)。

1908年,贵州通省公立中学堂新校舍全景,图画教员景方桢等绘

——摘编自“贵阳一中校史陈列馆”

材料三 国民政府时期的公务员制度包括考选制度和铨叙(按资历或劳绩核定官职的授予或升迁)制度两大部分,由考试院具体负责管理公务员的考试、任用和铨叙……重要职位的公务员“应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党”“与党无深切关系,特非所宜,突出党性”。

——摘编自《中华民国史格案资料汇编(第二辑)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋朝选官制度的特点并简析影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何认识贵州通省公立中学堂的创办。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价国民政府时期的公务员制度。

材料一 二战后,法国农村改革政策的主要目标是通过对农村实行结构改革,重点开发西部、西南部和中央高原欠发达地区,由政府制定计划投资,加强农村交通、通讯等基础设施建设。从20世纪60年代起,增加农业教育和职业教育的贷款和补贴,推动农村文化教育事业的发展,在保护自然资源的同时,发展旅游业和其他经济活动,繁荣农村经济。20世纪70年代起,法国政府制定法令,以低息贷款、财政补贴等形式,推行农业现代化开发计划。政府还实行一系列财政刺激和扶持政策,鼓励发展农村工业和第三产业,增加农民收入.稳定农村人口,采取多项奖励措施,鼓励人口向农村流动,以促进农业区域经济的平衡发展由于经济基础的巩固和社会福利的完善,法国人对乡村景观、自然环境的诉求愈发强烈。

——摘编自陈晓律《世界现代化历程》

材料二 新中国建立以后,新生的人民政权在全国范围内开展轰轰烈烈的土地改革运动,从根本上解决导致近代中国农村衰落的封建土地制度问题,这为走一条不同于西方工业化道路的现代化之路奠定了重要基础。1953年12月,中共中央批准发布过渡时期的总路线,明确以生产关系的变革为导向,通过农业合作化促进农村生产力的发展,推动农村经济社会发展走向社会主义,使其成为支持工业现代化的基础。由此,以农业为基础,工业为主导,由农村支持工业化和城市化的国家现代化建设格局得以形成。

——摘编自钱宁《从摆脱贫困到乡村振兴—对当代中国农村变迁的历史考察和现实思考》

材料三 到2020年,乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成,全面建成小康社会的目标如期实现。到2022年,乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全,现代农业体系初步构建,农业绿色发展全面推进,乡村振兴取得阶段性成果。到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。

——摘编自《国家乡村振兴战略规划2018—2022年》

(1)根据材料,概括中、法两国农村发展战略的共同之处。(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立初期乡村发展的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述我国21世纪乡村振兴战略的历史意义。

材料一 公元前241年,罗马取得了第一次布匿战争的胜利,取得了地中海的制海权,夺取了地中海第一大岛西西里。为了弥补战争的巨大开销,罗马在西西里设立了第一个行省,并派驻总督进行治理。总督拥有该行省的军事、民政和司法全权。因为行省远离罗马,总督在行省中握有绝对的权力,这就为行省总督滥用职权、横行不法,提供了便利条件。罗马对行省课征赋税,通常实行包税制。包税人按照合同预付税额,然后对行省居民加捐加税,甚至进行公开的敲诈勒索。

——摘编自刘家和、王敦书主编《世界史·古代史编》上卷

材料二 1260年7月,忽必烈在燕京(今北京)设立行中书省,作为中书省的派出机构。后来,行省逐渐成为地方最高一级政府机构。据《元史》记载,行省权力较大,“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之”。但是,行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院;没有来自中央的诏旨,行省官员既不能更改赋税征收制度,也不得调动军队;行省官员要定期觐见皇帝,向皇帝述职。中央通过监察机构对行省官员进行监督。为了从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利,元朝统治者对行省实行犬牙交错的划界原则。

——摘编自范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括罗马行省制和元朝行省制的异同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述元朝行省制的积极影响。