| 《礼记•月令》 | (孟春之月)禁止伐木,毋覆巢,毋杀孩虫胎夭飞鸟,毋阅麛毋卵。 (仲春之月)毋竭川泽,毋漉陂池,毋焚山林。 (季春之月)修利隄防,道达沟渠,关通道路,毋有障塞。 (译文:农历正月禁止砍伐树木,不许捣毁鸟巢。不许杀害幼虫、已怀胎的母畜、刚出生的小兽、正学飞的小鸟,不许捕捉小兽和掏取鸟卵。 农历二月不要把川泽的水用光,不要使池塘干涸,不要焚烧山林。 农历三月整修堤防,疏通沟渠,开通道路,不许有障碍壅塞) |

| 《吕氏春秋•十二纪》 | 孟春之月:禁止伐木,毋覆巢,无杀孩虫胎,夭飞鸟,无麛无卵。 仲春之月:无竭川泽,无漉陂池,无焚山林。 |

| 张家山汉简《二年律令•田律》 | 禁诸民吏徒隶春夏毋敢伐材木山林及进〈壅〉水泉,燔草为灰,取产(麛)卵 (鷇);毋杀其绳(孕)重者;毋毒鱼。 |

| 悬泉置(敦煌的驿站)平帝元始五年 (公元5年)《诏书四时月令五十条》 | 孟春月令:禁止伐木。毋覆巢,毋杀孩虫。毋麛毋卵。毋聚大众。毋置城郭。 中(仲)春月令:毋竭川泽,毋漉陂池,毋焚山林。 季春月令:修利防,道达沟渎。开通道路,毋有障塞。毋弹射蜚鸟,及为它巧以捕取之。 |

——摘编自《月令与秦汉政治再探讨》等

(1)上述材料涉及哪些类型的史料,举例说明。

(2)阅读材料,结合所学,谈谈你对《礼记•月令》的认识。

材料 古人认为“灾有大小 ,以螳早为最”,下表是关于蝗灾的一些记载。

| 序号 | 出处 | 内容 |

| ① | 《三国志》 (西晋陈寿) | 式(东汉东莱太守高慎之子),至孝……永初中,螟姓为害,独不食式麦 |

| ② | 《后汉书》 (南朝范晔) | (卓茂)迁密令。劳心谆谆,视民如子,举善而敞……天下大煌,河南二十余县皆被其灾,独不入密县界 |

| ③ | 《赫连公墓志铭》 (北魏) | (赫连悦,曾任刺史、都督)鸿德岁扬,外布威恩,内施经略……流蝗远集而去灾 |

| ④ | 《宋史》《金史》 (元脱既) | 一夕大雨-蝗尽死,岁大热六月辛卯,京东大雨雹,蝗尽死 |

| ⑤ | 《前上党要达鲁花赤忽都帖木儿德政碑》(元) | 六月初旬,山东飞蝗……公辍政致祷(祈祷)……令民捕逐,地说越境而逝。终不为害 |

| ⑥ | 《农政全书》 (明徐光启) | 蝗不食芋桑……绿豆琬豆红豆……凡此诸种,农家宣兼种,以备不虞大小男妇,但能捉得蝗虫与蝗子一升者(到官府)换饼三十个 |

(2)概括上述材料对蝗灾记载的变化,并结合所学加以解读。

关于秦始皇陵工程用工人数,历史文献记载说法不一。参考古代文献记载,并结合考古学者调查测定数据,可知秦始皇陵陵丘土方数量。据《史记秦始皇本纪》记载,始皇三十七年(前210年)胡亥即位,“九月,葬始皇郦山”;秦二世元年(前209年)四月,二世宣布“郦山事大毕”,可见秦始皇陵复土工程施工时间不超过236日。云梦睡虎地秦简《徭律》记载“水雨,除兴”,排除土方工程遇雨被迫停工等情形,可以进一步推知施工日期。成书年代比较接近的数学专著《九章算术》载有土方工程应用算题,其中可以看到当时“土功”不同工种的劳动定额。综合以上材料可以推知秦始皇陵工程用工人数应如《史记》记录,大致在“七十余万人”左右。

——摘编自王子今《秦始皇陵考古与秦统一历史意义的新认识》

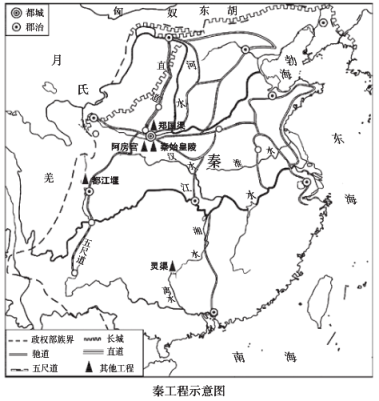

(1)在推算秦始皇陵用工人数时,学者用到了哪些类型的史料?请举例说明。(2)阅读下图,结合所学,评述战国至统一后秦的大型工程建设。

材料一 关于卢沟桥事变的部分研究资料

| 文献史料 | ① | 中国共产党《为抗日救国告全国同胞书》(1935年8月1日) |

| ② | 公开信《团结御侮的几个基本条件和最低要求》,民主人士沈钧儒等联名发表,要求国民政府停止内战,与中国共产党联合抗日救国(1936年7月) | |

| ③ | 上海市档案馆藏上海商业储蓄银行负责人往来信函,其中1937年6月6日信函中写道,日本增兵华北,平津局势紧张 | |

| ④ | 《中国共产党为日寇进攻卢沟桥通电》(1937年7月8日) | |

| ⑤ | 《举国一致的精神》:表示“目前举国一致准备拼命自卫的精神”“保证我民族决不致衰亡”,《大公报》(1937年7月12日) | |

| ⑥ | 中央档案馆藏《中共中央为公布国共合作宣言》(1937年7月15日) | |

| ⑦ | 《欧美注意远东局势,英美协商尤密切》,《申报》(1937年7月15日) | |

| ⑧ | 《德国现守中立态度》,《中央日报》(1937年7月15日) | |

| ⑨ | 日本参谋本部《对华作战纲领》:拟到1938年初,迫使中国政府投降(1937年7月16日制定) | |

| ⑩ | 蒋介石《对于卢沟桥事件之严正表示》,宣布准备抗战(1937年7月17日) | |

| ⑪ | 中国第二历史档案馆藏驻苏大使《蒋廷黻报告苏联对列强调停中日冲突态度致孔祥熙等电稿》(1937年7月) | |

| ⑫ | 《中共中央革命军事委员会关于红军改编为国民革命军第八路军的命令》(1937年8月25日) | |

| ⑬ | 近卫文唐(1937年6月至1939年1月任日本首相)回忆录《日本政界二十年:近卫手记》 | |

| 其他资料 | ⑭ | 臧运祜《七七事变前的日本对华政策》,社会科学文献出版社2000年版 |

| ⑮ | 杨青王旸编《近十年来抗日战争史研究述评选编(1995—2004》,中共党史出版社2005年版 | |

| ⑯ | 《平津沿线(保定附近以南)堡垒构筑要图(1937年1月20日调查)》日本中国驻屯军司令部绘制 | |

| ⑰ | 照片:二十九军士兵在卢沟桥上抗击日本侵略军 |

材料二 探究主题

| 甲 | 从九一八到卢沟桥事变 |

| 乙 | 中国各界对卢沟桥事变的反应 |

| 丙 | 国际社会对卢沟桥事变的态度 |

| 丁 | 抗日民族统一战线的形成 |

(2)参考材料一中的研究资料,从材料二中任选一个主题,说明选题意义,拟定研究提纲,列出3—5个相关参考资料的序号。

要求:选题意义应结合历史背景,研究提纲应系统清晰,所列参考资料应密切联系主题。

史料 与历史解释

材料一 19世纪末、德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释

| 丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点、经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。 |

材料二 3世纪、中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”遣唐使的使命不尽相同,但购书直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

唐朝与东亚各国交往主要路线示意图

材料三 元朝对西南少数民族首领施行“参用其土人”的制度,且“世官、世土、世民”。明朝沿袭并大为拓展,《明史·上司传》记载“分别司郡、州、县,额以赋役,听我驱调”。明政府制定了授职,承袭、升迁,奖惩等法规,完善朝贡、纳赋之制,颁行征调士兵办法。土司制度是建立在奴隶制或农奴制经济基础之上的。明中期以后,封建经济逐渐发展起来。明末一些土司纷争仇杀、抗命朝廷,给人民带来巨大灾难。康熙、雍正两朝进行大规模改土归流,随之展开清查户口,核实赋税等工作。土司势力大大削弱。

——摘编自龚荫编著《中国土司制度简史》

(1)有学者发现,在史料中几乎没有找到遣唐使大量进口丝绸的记录,主张将古代中国与日本等东亚国家之间的交通道路另行命名。请你依据材料二为此交通道路拟一个名称。并参照材料一进行解释。

(2)阅读材料三并结合所学,评析土司制度的兴衰。

材料一 古本《竹书纪年》成书于公元前300年左右,发现于西晋太康二年(公元281年)。其中明确记述了“昔尧德衰,【舜】复偃塞丹朱(尧之子),使不与父相见也”,对尧舜禅让仁德、取民心赢天下只字未提,只谈到舜使用暴力篡夺君位。

1993年出土于湖北荆州的《郭店楚简》,成书年代为战国中期。其中称道尧舜禅让,“唐虞之道,禅而不传。尧舜之王,利天下而弗利【己】也。禅而不传,圣之盛也。利天下而弗利也,仁之至也”。

材料二 尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜,则天下得其利而丹朱病;授丹朱,则天下病而丹朱得其利。尧曰:“终不以天下之病而利一人”,而卒授舜以天下。

——《史记·五帝本纪》

(1)举例说明材料一、材料二所使用的文献史料的类型,并比较史料内容的异同。(2)分析“禅让说”成为社会主流说法的原因。

秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40余郡,郡下设县。

郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——摘编自张帆《中国古代简史》

辛亥革命是秦朝以来中国历史最伟大的一次历史性转折。中国历史上扳倒皇帝的例子有很多,但每次扳倒后,又有新的皇帝登上那个宝座。辛亥革命则不同,其目的不是拥立新皇帝,而是推倒任何皇帝。皇帝被掀倒了,皇帝宝座被废除了,人民接受了与中国传统政治完全不同的共和观念,成立了共和国,即中华民国。从此以后,中国形成了一个新的观念:敢有帝制自为者,天下共击之。袁世凯称帝、张勋复辟,顷刻覆灭,便是天下共击之的例子。

——摘编自张海鹏《辛亥革命的伟大历史意义》

(1)依据材料概括秦朝管理地方的举措,并分析其影响。

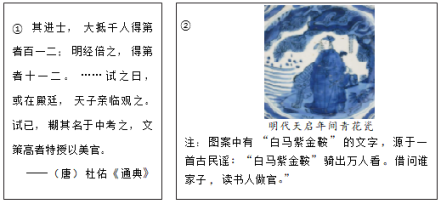

(2)分别指出材料①②的史料类型。依据材料和所学,概括科举制的特点。

(3)材料说“辛亥革命是秦朝以来中国历史最伟大的一次历史性转折”,依据材料和所学,对这一观点进行说明。

| 序号 | 年份 | 事件 |

| ① | 1950年 | 《中华人民共和国土地改革法》颁布,指出土改的目的是废除封建土地所有制 |

| ② | 1954年 | 第一届全国人民代表大会召开,颁布《中华人民共和国宪法》 |

| ③ | 1956年 | 对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造基本完成 |

| ④ | 1978年 | 小岗村率先实行包产到户,之后家庭联产承包责任制逐渐在全国各地推广 |

| ⑤ | 1992年 | 中共十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制 |

(4)从上表②—⑤中任选一件事,参照示例,说明制度变革如何推动了社会进步。

【示例】1950年,《中华人民共和国土地改革法》颁布,土地改革废除了封建土地制度,解放了农村生产力,为中国逐步实现工业化扫除了障碍。

司马迁运用的皇家图书主要有:其一,六经(即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。其二,上古典籍,如《国语》《司马兵法》《孙子》等。其三,秦汉图书律令。秦朝焚毁了官藏图书,而民间藏书却不能尽毁。司马迁整理了这些材料,譬如在《世家》中时常出现的第一人称“我”的情况,就是司马迁运用诸侯史记的明证。

《史记》中共收录乐府诗赋15条,儿童歌谣8条,俚语俗谚38条,共计61条。乐府诗赋如《高祖本纪》中的《大风歌》;儿童歌谣如《淮南民歌》;俚语俗谚如《孙子吴起列传》中:“能行之者,未必能言,能言之者,未必能行。”

司马迁20岁南游江淮,后又奉命出使巴蜀等地,足迹遍布大江南北,对许多地方风土人情的描写都来源于自己的感受。他的调查,包括战国故事、汉初故事、古战场形势、人物遗事等。

司马迁与许多重要的历史人物或其后代有直接接触,并从与他们的交往中获得了很多信息。如《项羽本纪赞》:“吾闻之周生曰:“舜目盖重瞳子'(即一个眼睛里有两个瞳孔),又闻项羽亦重瞳子。”

——吕昕娱《试析司马迁<史记>与希罗多德<历史>的史料来源》

(1)司马迁编写《史记》参考了哪些类型的史料?根据上述材料举例说明。

(2)从上述材料中可以看出司马迁具有史学家的哪些优秀精神品质?

明太祖死后,皇长孙朱允炆继位,是为建文帝。建文帝对势力膨胀的藩王实行削藩。1399年,明太祖四子、燕王朱棣起兵“靖难”,夺取皇位,是为明成祖,史称“靖难之役”。

材料一 太祖疾……问左右曰:“第四子来未?”无敢应者,凡三问,言不及他,逾时遂崩。允炆矫遗诏嗣位。

(朱棣攻破南京城后)允炆叹曰:“我何面目相见耶!”遂阖宫自焚。

诸王及文武群臣(数次)上表请上尊号,上(朱棣)固辞不允。己巳,诸王及文武群臣备法驾、奉宝玺……拥上登辇,上不得已升辇……遂诣奉天殿,即皇帝位。

——摘编自《奉天靖难记》(明成祖时期的官修史书)

材料二 (乾隆圣谕)易名以谥(意:帝王死后依其行迹定谥号),古之制也……明建文为太祖之嫡孙,缵承大统,在位四年,固俨然天下共主矣……追谥建文皇帝为恭闵惠皇帝。

——《清高宗实录》

(乾隆御批)七国之反以诛晁错为名,大抵乱臣贼子必有说以为兵端,燕王之称端靖难,亦犹是也……揆厥所由(意:究其原因),殆因成祖自知惭德,欲曲讳其篡弑恶名,以明己无致死其君之事。

——《御批通鉴辑览》

(1)阅读材料,概括《奉天靖难记》和清代文献对于“靖难之役”的不同看法。

(2)结合所学,分析《奉天靖难记》和清代文献对“靖难之役”不同态度的原因。

材料一 左图为长沙马王堆汉墓(西汉初期长沙国丞相利苍家族墓)中出土帛画《非衣图》的一部分。该部分描绘的是“天界”景象,人首蛇身的女娲居中,周围有目月、扶桑、升龙、神仙、怪兽等,寓意死者可以成仙,像鸟一样飞升上天。该墓还出土了大量帛书和简牍,包括《脉法》《阴阳十一脉柩经》等养生类书籍。

材料二 左图为《西汉成都文翁石室授经讲学图》画像石。刻画了汉景帝末期蜀地太守文翁在成都办学讲经的情形。

材料三 文翁通《春秋》,“见蜀地僻陋有蛮夷风……修学堂于成都市中,招下县子弟以为学官……至武帝时,乃令天下郡国皆立学官,自文翁为之始云。”

——《汉书.循吏传》

(1)上述材料中包含了哪些史料类型,依据材料举例说明。

(2)依据材料并结合所学,概括西汉前期治国理念的转变,并分析其原因。