材料一 汉武帝时期先后对楼兰、大宛进行了征讨,皆以胜利告终。在征伐大宛之后,“自敦煌西至盐泽,往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者”“汉宣帝时期,西域都护设立。西域都护是中央政府在西域设立的地方行政机构,主要人员均由中央任免。西域的一切事务均由都护去处理,包括屯田、西域诸国国内的事务,而且西域都护府掌握着一定数量的军事力量,在西域的权限已经超过了国内的一般地方行政,似乎拥有与诸侯相等的权力,其权力最大的表现就是行使中央对于西域诸国的任命、册封与奖惩。

——摘编自张《“天下”与“统一”:汉与西域关系的再认识》

材料二 高昌与西突厥结成军事联盟,在贞观九年、十年,大举攻掠丝路上的商队和贡使。唐朝于贞观十四年灭高昌后,首先在高昌故地设立西昌州,旋改为西州,西昌州属于羁縻州,而西州作为地方正州,与中原其他正州一样推行州县制。不久,唐朝又在西州置安西都护府,派兵镇守;并将乡里制、均田制、赋役制等措施迅速推行至西州。

——摘编自董永强《平高昌前后的争论与唐初西域政策的转向》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括西汉和唐朝在经营西域政策措施上的异同。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明汉唐两代经营西域的相同意义。

材料一

①克盉、克委说明:出土于北京琉璃河的西周青铜器。两件青铜器都内铸铭文,款式有差异,但内容完全相同。铭文大意是:周王为表彰召公的功绩,封其子克为燕候,管理燕地的部族。燕侯制作了盉、盎来纪念这一事件。

②武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,帝之后于祝,帝尧之后于蓟封弟周公旦于曲阜,日鲁:封召公爽(shì)于燕,封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。

——司马迁《史记》

(1)分别指出①②的史料类型。依据所学,说明两则史料在研究西周历史中的价值。

材料二 从制度的角度观察,隋唐大一统的基础是南北朝的制度遗产。各项制度的渊源虽然不同,但隋唐王朝的基本态度是予以继承而非否定。除了废除九品中正制、实行①科举制之外,②三省六部制、州县制、府兵制、均田制、③租调制等,均得到较好的承袭与实行。贞观之治、元盛世的施政精神是对既有制度予以严格实行,而非轻易推行制度改易。

——摘编自李磊《试析南北朝至隋唐历史阶段的连续性》

(2)依据材料二和所学,从①②③中任选一种制度,简述其在隋唐时期的发展及历史作用。

材料三 新民主主义革命时期……以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,把马克思列宁主义基本原理同中国具体实际相结合,对经过艰苦探索、付出巨大牺牲积累的一系列独创性经验作了理论概括,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的正确革命道路,创立了毛泽东思想,为夺取新民主主义革命胜利指明了正确方向。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(3)结合材料三和所学,概述20世纪20年代末30年代初,中国共产党是如何开辟革命新道路的。

材料一 故封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。

——(唐)孔颖达

材料二 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。

——《史记•周本纪》

材料三 周公教姬诵(周成王)说:“你得用心考察众诸侯谁纳贡,谁不纳贡,纳贡的如果礼貌不好,即是侮慢王朝,等于不贡。”

——范文澜《中国通史简编》

材料四 天子适诸侯曰巡狩,诸侯朝与天子曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

——《孟子•告子》

(1)依据材料一、二,指出分封制的目的是什么?周初能够被“封侯”的主要是哪些人?

(2)根据材料三、四并结合所学知识,指出诸侯对周王有何义务?

材料一 西周时期,夏商周三族融为一体,形成一个民族雏形——夏。西周后期,北方民族戎狄内迁,南方自称“蛮夷”的楚国强大起来,威胁诸夏,夏民族意识高涨,于是改族称为“华夏”,意为“大而华丽”,以区别夷狄的“野蛮”,“夷夏之辨”由此出现。到春秋中晚期,孔子作《春秋》以礼乐文化作为判别夷夏的最高标准。孔子还主张对周边民族采取怀柔政策,他的弟子就有来自夷狄地区的子弟。以孔子为代表的儒家民族观成为中国传统民族观的基本主张。

——摘编自费孝通主编《中华民族多元一体格局》

材料二 鸦片战争后,地主阶级中的开明分子发挥“夷夏之辨”中开放的一面,主张学习西方,为近代民族主义的兴起提供了思想基础。19世纪末,维新派考证了“夷夏之辨”的本义,提出诸国平等的观念。梁启超是宣传近代民族主义的第一人,他于1901年提出:“民族主义者……不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由”。1912年,孙中山在《临时大总统宣言书》中将“五族共和”“五族平等”确立为处理国内民族关系的基本原则。五四运动后,中国人民开始将反帝与反封建结合起来,从而赋予了近代民族主义新的内涵。

——摘编自耿云志《近代思想史上的民族主义》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统民族观的主要观点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与传统民族观相比,中国近代民族观的新变化,并分析其原因。

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一 鸦片战争给中国带来巨大的屈辱和深重的灾难。从此,中国的大门被迫打开,外患接踵而至,主权和领土完整遭到破坏。中国由一个独立自主的封建国家开始沦为半殖民地半封建国家。

材料二 美国学者杰明·艾尔曼说:“(鸦片战争)对中国国内影响不是太大。只限于广东一带。”

材料三 据史料记载:清政府把鸦片战争定性为“地方性事件”。时人称:和议之后,大有雨过忘雷之意。

(1)根据材料一、二、三,概括材料中有关鸦片战争影响的观点。

(2)根据材料并结合所学知识,评析上述材料中有关鸦片战争影响的观点。

6 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。

材料一 1958年春,上海农村根据中共中央的号召,开始了农业生产“大跃进”。同年9月21日,根据《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,上海农村建立了第一个人民公社,即上海县七一人民公社。到9月30日,郊区10个县全面实现人民公社化,共建立103个人民公社,几乎所有农户都参加,平均每个人民公社达8000多户……结果严重损害了农民的积极性。

——《上海农业志》

材料二 到1979年,集体农业活动的组织方面正发生一场意义更为深刻的变化。在中国最贫困的省份,特别是安徽,中国领导阶层开始了叫“生产责任制”的某些尝试……责任进一步下放到家庭中……到1983年底,甚至这些集体农业的痕迹,也大量从中国农村消失了。在私人和集体之间划分收入已没有什么意义,因为几乎全部农业生产都是以家庭为基础的。

——《剑桥中华人民共和国史》下卷

材料三 农村政策放宽以后,一些适合搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快……有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济……可以肯定,只要生产发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这个方面为集体化的进一步发展创造条件。

——《邓小平文选》第二卷

请回答:

(1)材料一反映了我国农村生产关系的哪一次调整?这种调整给当时我国的社会经济带来什么样的严重后果?

(2)材料二所说的是我国农村生产关系方面怎样的变革?这种变革是否意味着从所有制上否定了前者的成果?为什么?

(3)材料三中邓小平同志对当时农村经济改革形势分析的基本着眼点是什么?

8 . 阅读下列材料:

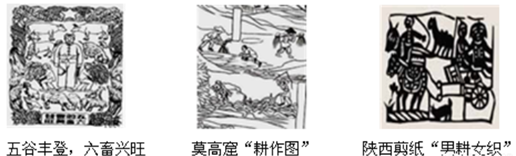

材料一

材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。”

——明末清初著名思想家黄宗羲《明夷待访录》

材料三“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,故农为天下之本务,而工商皆其末也……市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

——清・雍正皇帝

材料四《苏州府志》记载的明代苏州纺织业状况是:“郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主(机户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

《吴县志》记载清代苏州情况是:“各账房除自行设机督织外,大都以经纬交与织工,各就织工居处雇匠织造,谓之机户。”

《清稗类钞》记载:“(账房)散放丝经,给予机户,按绸匹计工资。”

《凤麓小志》记载:“小机户无甚资本,往往恃账房为生。”

《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

请回答:

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代自然经济的特点。

(2)根据材料二和材料三,比较一下黄宗羲的观点和雍正帝的观点有何不同之处?

(3)材料四主要反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象反映的本质是什么?

(4)材料三中雍正帝的观点对材料四所反映的历史现象会产生什么样的作用?