材料一 秦始皇和李斯是秦帝国造者,他们的治国思想秉承了法家传统,是以“法”治国主张的信奉者、实践者。秦帝国的立法指导思想以“争强”、“治民”和“帝王之具”为指南。秦始皇之“法”:“诽谚者,族诛”,“以古非今者,族诛”,“偶语诗书者,弃市”。秦始皇二十年,“荆轲为燕太子丹刺秦王,后诛轲九族,其后志恨不已,复夷轲之一里,一里皆灭”。

——摘编自《也谈先秦政治思想中的“法”》

材料二 罗马帝国经由罗马共和国蜕变而来,凭借的不仅是“使罗马四邻畏服的精兵”更有“使罗马内部安定的良法”。罗马统治者也时常表现出加强君主专制权力的倾向,但统治者的名分与统治的理论却依旧在很大程度上以自然法思想为归依,而人性平等、个人权利保障、权力的合法性及对权力的约定则构成了这种思想的心。在法治实践方面,如,在涉及基督徒基于信仰而反对皇帝崇拜事件时,图拉真指示其部下:只要抓获罪证确凿的基督徒即可惩办,但有悔改表现则可宽忽,同时要防止诬告株逹,否则便有违于时代精神。罗马帝国法治实践的一件大事是罗马公民权在帝国范围内的实现。

——摘编自《论法律价值取向与政治稳定》

请回答:

(1)据材料一、二及结合所学,分析古代秦帝国和罗马帝国重视法律治国的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要分析法治实践对秦帝国和罗马帝国统治的延续所起不同作用及原因。

材料一 19世纪中叶后,清王朝面强敌窃边的边疆危机,1865年,薛福成先后追随洋务派曾国藩、李鸿章、担任其幕僚,长期办理洋务外交,得以了解和学习西方外交理念及其运作方式,外交思想逐步近代化,在与英国进行西南边界勘定和界务谈判中,明智而务实的薛福成抛弃传统的“天下——王土”观念,代之以“寸土必争”的领土主权意识。

——编自林开蛋《清王朝国家战域边界意识简析》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明古代与近代中国疆域边界观念不同的原因

材料二 英国人勃兰德在《李鸿章传》中写道:“如果这些大炮有适量的弹药及时供应,鸭绿江之役(黄海海战)很有可能中国方面获胜”,亲历黄海海战的外国人马吉芬以惋惜之情写道:“震撼东亚之中国舰队,今也已成过去,彼等将士忠勇,遭际不遇,一误于腐败政府,再误于陆上官僚,与其所爱之舰,同散殉国之花。

——陆儒德《黄海海战百年余痛的反思》

(2)我国近代海军诞生于什么时期?材料二中两位外国人对“震撼东亚之中国舰队”黄海海战战败原因的分析有何不同?

材料三 中国边疆治理问题历来是党和国家关注的重要问题,党的十八大以来,我国提出了一系列治理边疆的新理论和新战略,党的十九大为我国新时代背景下的边疆治理提出了一系列新思路,新理念和新方式,为我国边疆治理体系和治理能力现代化,以及边疆地区的安全、稳定和发展提供了政治遵循。

——摘编自邢广程《新时代中国边疆治理的思路》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新时代边疆治理的意义。

材料一 “行仁政而王,莫之能御也。”“处无为之事,行不言之教。”“明法者强,慢法者弱。”

(1)概括材料中的三种主张。结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古 今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书•董仲舒传》

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料三 唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一在春秋战国时期,民本思想的主要特征是思想家们将“民”的概念正式引入政治思维,活跃于当时思想界中的诸子百家中的各派,大多都有关于民本思想的论述。……明末清初,思想家们积极评议时政,对传统的民本思想进行了理论的升华,使其达到了历史上的最高水平

——《民本与民主的比较》

材料二宋朝是一个有创辟的时代,其学术思想和文艺都有和前人不同之处。

——吕思勉《中国通史》

材料三李贽对这个社会具有理智上的关心,则属毫无疑义。这种关心和信仰自由有其相通之处,在于它的后面有社会经济的背景,也有与他所处的社会环境有特别的关联……他攻击虚伪的伦理道德,也拒绝以传统的历史观作为自己的历史观,但是在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。……这些条件只能更把李贽构成一位特色鲜明的中国学者,而不是一位类似条件下的欧洲式的人物

——黄仁宇《万历十五年》

(1)依据材料一并结合所学知识,列举先秦儒家关于“民本思想的论述”,指出明末清初思想家对传统的民本思想进行“升华”的表现。

(2)依据材料二和所学知识,说明“宋朝是一个有创辟的时代”。

(3)依据材料三,概括李贽思想“特色鲜明”的表现。结合所学知识,分析其未成为“欧洲式的人物”的主要原因。

材料一《史记·儒林列传》记载:“及至秦之季世,焚诗书,坑术士,六艺从此缺焉。”

材料二孔子被古代帝王奉为圣人,对孔子的追封自鲁哀公始(公元前479年),直至清朝成为“大成至圣文宣先师”。

材料三南宋朱熹是继孔孟之后的儒学集大成者,曾言“万物皆有理”“理便是仁义礼智”,是人必须遵循的道德准则,“正其义则利自在……专去计较利害,定未必有利”。当人的私欲与准则发生冲突时,应“存天理,灭人欲”。而孔子则认为“君子喻于义,小人喻于利”。

材料四十五六世纪以后,儒学思想逐渐出现所谓“坐标转位”或“基调转换”的重大变化……若干学者也指出,这股思潮转向绝非单纯的哲学思辨的结果,而是和时代脉动的重大变迁——如商业化与都市化的急剧发展——互通声息、与时推移的产物,并影响到当代的宗教、文学以及新兴都会中的庶民文化、商人文化与女性文化的发展。由此可见,儒学思想的转向实具有深厚的社会基础,其历史意义也不可不谓深远重大。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦朝时期儒学受到压制,而其他时期却又加封孔子的原因。

(2)根据材料三,分析孔子与朱熹义利观的不同。结合所学知识,说明理学产生的背景。

(3)据材料四和所学知识,指出明清之际儒家思想转向的深厚社会基础。

6 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

| A.世官制的沿革 | B.科举制兴起的背景 |

| C.察举制的弊端 | D.门第成为选才标准 |

材料一 1978年12月18日至22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京举行,参加会议的中央委员169人,候补中央委员112人。中共中央主席华国锋,副主席叶剑英、邓小平、李先念、陈云、汪东兴出席了会议。各地方和中央有关部门的负责人列席了会议。

——靳德行主编《中华人民共和国史》

材料二 农业合作化以后,在农村集体经济的基础上,农业生产力有了相当的提高。但是“政社合一”的人民公社,经营管理过于集中,分配上存在着严重的平均主义倾向,这种体制不利于调动农民的积极性,在很大程度上抵消了国家对农业的巨大投入,致使农业生产的发展和农民生活的改善都比较缓慢。1978年,还有一亿多农民没有解决温饱问题。

——胡绳《中国共产党七十年》

材料三 邓小平指出:推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治,使中国人民的生产力获得解放,这是革命,所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后,还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制,建立起充满生机和活力的社会主义经济体制,促进生产力的发展,这是改革,所以改革也是发展生产力。过去,只讲在社会主义条件下,发展生产力,没有讲还要通过改革解放生产力,不完全。应该把解放生产力和发展生产力两个讲全了。

——靳德行主编《中华人民共和国史》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出十一届三中全会召开的背景。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出在农村经济体制改革前后,农村在经营方式、分配方式、管理机构等三方面的变化。

(3)农村经济体制改革的成功,促进了城市的改革,我国城市经济体制改革的中心环节是什么?城市经济体制改革的积极作用是什么?

(4)依据上述材料并结合所学知识,分别指出我国经济体制改革的前提和根本目的。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到汉武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革。这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代。在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝固然采取过某些权宜性的措施,但对制度的变革与创新显然更为重视。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

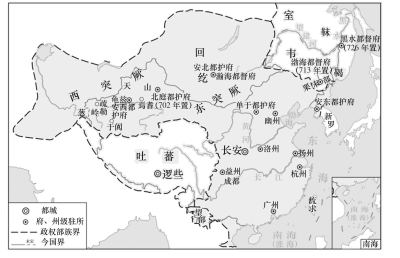

材料二 唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的作用,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

材料四 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁等地由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——摘编自《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“在协调地方与中央的关系”上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝边疆管理的措施,并分析其历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,指出北宋加强对地方控制的主要措施。

(4)根据材料四和所学知识,分析行省制度的历史影响。

| A.德才兼备 | B.家庭背景 | C.个人声望 | D.考试成绩 |