| A.倾向于重构社会秩序 | B.维护了地主阶级利益 |

| C.推动中央集权的建立 | D.完善了人才选拔机制 |

主张 | 出处 |

“若困民之主,匮神乏祀,百姓绝望,社稷无主,将安用之” | 《左传》 |

“小子识之,苛政猛于虎也” | 《礼记》 |

“我无为而民自化,我好静而民自正” | 《道德经》 |

| A.诸子思想出现了融合倾向 | B.先秦诸子学说的多样性和复杂性 |

| C.民主思想得到传承与发展 | D.社会转型对学术文化的客观要求 |

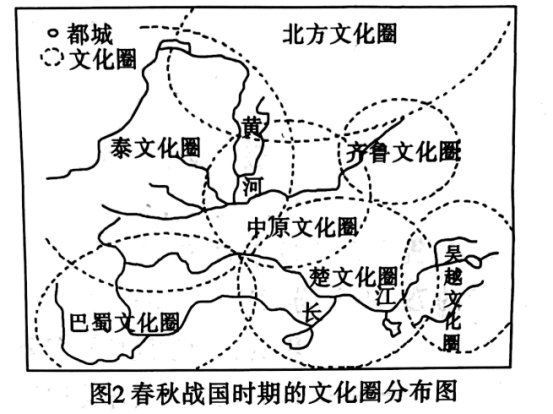

材料— 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——冯天瑜、杨华、《中国文化史》

材料二 春秋战国时期蕴育出丰厚的中华传统文化基因;海纳百川,活跃开放;革故鼎新,开拓进取;忧国忧民,居安思危;英勇无畏,舍生取义等,这些文化基因增强了我们对传统文化的认同感和归属感。其中,《诗经》是北方文化的代表。据统计《诗经》中含有忧、患、惊、恐、禅、悲、哀等字眼的诗篇有140余篇,约占《诗经》的46%其中"忧"字竟出现90次之多。《诗经》之自觉而高度的忧患意识,成为中华民族的优良传统之一。

——整理自微博《诗经忧患意识》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点,并结合所学知识分析中华文化圈能在这一时期"集中创制"的原因。

(2)综合上述材料,任选材料一中某一地域文化圈,从史学角度对其主流文化基因进行阐释。

材料一 周人经过古公、文王、武王三世的经营,居然击败了商王国。但周人没有被轻易的胜利冲昏了头,他们处处都反思这一历史发展的原因,最后才认定了“天命靡常,惟德是辅”的理论。周人提出的“天命”观念,可以引申为两点:第一,统治者的治国必须符合一定的道德标准;第二,超越的力量,亦即上天,对人间秩序有监督与裁判的权カ。这些观点,是中国历史上前所未见的突破。某一政权的合法性,是基于道德性的价值判断,而上天有裁判权,这种观点摆脱了宗神与族神的局限,转化为具有普世意义的超越力量。统治者承受天命,即须负起天命赋予的道德责任,而上天只以道德的要求,裁决统治者是否称职。这是高超的理想,很难在真实的人生完全实现;但是,正由于有此理想,人间秩序的境界得以提升!周人悬此理想,可谓是中国文化上划时代的大事,不像别处以神意喜怒为标准的文化,要经过长时间的演变才走到这一步。

——据许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

材料二 春秋战国时期,时人仍言天命。但与西周天命观相比,春秋战国时的天命论发生了显著变化。它不再是普天之下国祚的依据,而是转换为得天之佑的意思。其使用者也由周天子专属而降至诸侯、贵族阶层,天命的神圣性渐次褪去。更有甚者,天命竟为人的意志所挟持显示出工具化的色彩。此外,春秋战国时人对于天命与德的关系有不同的理解,有人坚持德为天命之根据;有人却肯定命定之天的作用;有人则意识到天命并不专辅明德。倘若说以人事作为天命转移的根据意味着周人理性精神的出现,则可见春秋时期的天命观并非沿理性线索发展。

——据罗新慧《周代天命观念的发展与嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周天命观的内容,并分析其产生的历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出春秋战国时期天命观的变化,并分析其变化的原因。

| A.战国时期思想界出现了统一趋势 | B.儒家思想受到人们普遍认可 |

| C.孔子思想与各派学说有交叉之处 | D.战国时期思想环境相对自由 |

| 政治人物 | 辅佐的主张或举措 | 诸侯国 |

| 子产 | 郑国 | 作封洫、铸刑书、择能吏、立谤政 |

| 李悝 | 魏国 | 尽地力、食有功、禄有劳、赏有能 |

| 吴起 | 楚国 | 封君子孙“三世面收爵禄",罢无能、废无庸,捕不急之官 |

| 商鞅 | 秦国 | 行县制、奖励耕战、废除世卿世禄制 |

| A.思想领域的融合趋向凸显 | B.国家统一已经是大势所趋 |

| C.治民权和土地所有权分离 | D.社会阶层流动性渐趋增强 |

| A.思想领域呈现百家争鸣的局面 | B.“土”阶层的活跃和受到重用 |

| C.呈现出“礼崩乐坏”的时代特色 | D.社会文化呈现相互对立的特征 |

| A.表明私人讲学日益普遍 | B.具体反映了百家争鸣的状况 |

| C.实现诸侯富国强兵要求 | D.有利于文化传播与学术繁荣 |

材料:在中外思想史上出现过大大小小的思想辩论。例如,春秋战国时期的百家争鸣;南宋时期朱惠与陆九渊的鹅湖之会;晚清洋务派与顽固派的体用之争;20世纪初胡适与李大钊的“问题与主义之争”;彼特拉克、马丁・路德等与天主教会的思想辩论;赫胥黎与威伯福斯的人类起源之争等。

根据材料,选取一个或多个思想辩论,从“思想辩论与时代发展”的主题思路出发,拟定一个论题,并利用所学知识加以论证。(要求:论题明确,论证充分,史实准确,逻辑清晰。)

| A.个体家庭作用的提升 | B.宗法制度的强化 |

| C.儒家思想地位的提高 | D.君主专制的建立 |