材料 战国中期的商鞅,作为法家学派的代表人物,以重法名世。在变法改革中,商鞅强调国家应采用重刑使人们守法以避害,还应用重赏吸引人们循法以逐利,刑的威慑作用大于赏,“先刑而后赏”。他注意到官吏犯罪的危害性远大于一般百姓,甚至会使百姓效仿其行,不守法度。因此,设置监察官吏的专职官员,明确各级官吏的权责,特别鼓励官吏间相互监督、检举揭发。他还注重培养人们主动守法的意识,树立和强化法律公平、公正的权威,“罚不讳强大,赏不私亲近”。此外,商鞅要求法律条文须具体明确、通俗易懂,推行“以法为教,以吏为师”,扩大法律的宣传力度和广度。《战国策》赞叹道:“商君治秦法令至行…其年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”

——摘编自隋淑芬、施建中《商鞅预防犯罪的思想》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括商鞅法治改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评商鞅法治改革的影响。

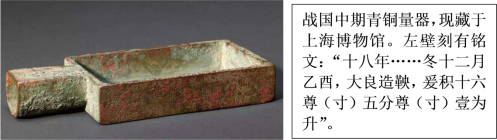

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

3 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:梭伦改革,就是人类早期用政治手段对市场的矫正。当时雅典的贫富分化严重,大量自由人不得不卖身为奴,乃至这些卖身为奴的自由人和原有的奴隶加起来在数量上远远超出自由公民。如果不改变这种市场契约所形成的结果,他们很容易颠覆雅典的政治体制,富人也面临着“皮之不存毛将焉附”的结局。梭伦改革免除了这些卖身为奴的自由人的债务,等于剥夺了他们的拥有者的“私有财产”。这是对市场的侵犯,也是对市场的保护。

材料二:梭伦改革的第一个重大措施是颁布解负令,即解除债务及由于负债而遭受的奴役。第二项重大措施是按财产资格划分公民等级,取消以前的贵族、农民、手工业者三级之分。第三项重大措施是设立新的国家政权机构,限制贵族长老会议的权力。新机构中最重要的是四百人会议,由4部落各选100人组成,除第四级外,其他公民都可当选。第四项重大措施,则是颁布促进工商业发展的法规。

——人教版《历史上的重大改革回眸》参考资料

材料三:梭伦利用不同公民集团之间的互相遏制,在把立法、司法、监督等权利交给平民占优势的公民大会的同时,把监护法律、审判颠覆宪法的大权赋予主要由贵族组成的战神山议事会,使其对公民大会的立法起制约作用。

——C·H·希格内特《从公元前5世纪末以前的雅典宪法史》

材料四:“法令者,民之命也,为治之本也,所以备民也。”“今夫人众兵强,此帝王之大资也。苟非明法以守之也,与危亡为邻。故明主察法,境内之民无辟淫之心,游战之士迫于战阵,万民疾于耕战,有以知其然也。”

——《商君书·定分、弱民》

(1)材料一的核心观点是什么?据材料一、二中有关解负令的叙述,你认为“一个身为奴隶的人因此而获得了自由”这一判断是否正确并说明理由。

(2)根据材料三和材料四,比较梭伦改革与商鞅变法在法制方面的异同。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一“民本,法也。故善治者塞民以法,而名地作矣”。“行刑,重其轻者,……轻者不至,重者不来,此谓以刑去刑,刑去事成;……刑重而必得,则民不敢试,故国无刑民。”“一兔走,百人逐之,非以兔可分以为百,由名分未定。夫卖兔着满市而盗不敢取,由名分已定也。”“所谓一刑者,刑无等级,自卿相将军以至大夫庶人,有不从王令、犯国禁、乱上制者,罪死不赦。”“国之所以治者三:一曰法,二日信,三日权。法者,君臣之所共操也;信者,君臣之所共立也;权者,君之所独制也。……权制独断於君则威。”

——引自《商君书》

材料二弃道而用权,废德而任力,峭法盛刑,……。故孝公卒之日,举国而攻之,东西南北莫可走,仰天而叹:“嗟乎!为政之弊至于斯极也!”卒车裂族夷,为天下笑。斯人自杀,非人杀之也。

——《盐铁论·非鞅篇》

(1)根据材料一,概括商鞅的法制观点。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析商鞅上述思想的利弊及其历史影响。

(3)对于材料二中的结论,简要谈谈你的认识。

材料一商鞅强调“轻罪重罚”,主张“以刑去刑”,对此,韩非评论道:“公孙鞅之法也,重轻罪。重罪者,人之所难犯也,而小过者,人之所易去也。使人去其所易,无离其所难,此治之道。夫小过不生,大罪不至,是人无罪而乱不生也。”

材料二“连坐”也称相坐、随坐、缘坐,是一种存在已久的株连政策。商鞅变法使该政策更加确定化,并将其与什伍制度相结合,以后代代相传。秦始皇时,百姓不堪统治的残暴,在陨石上刻“始皇死而地分”等字。秦始皇抓不到案犯,便将在陨石附近居住的百姓全部诛杀,这也是一种“连坐”。

材料三商鞅认为以诗书礼乐为代表的儒家学说是于国有害的寄生虫。他把礼乐、诗书、修善孝悌、诚信贞廉、仁义、非兵羞战统称为“六虱”,认为应统统毁灭。

请完成:

(1)韩非对商鞅“轻罪重罚”持何种态度?

(2)材料二所反映的“连坐法”有何特点?其直接目的是什么?

(3)材料三中商鞅认为“六虱”应该统统毁灭的原因是什么?其实质是什么?

(4)以上三则材料所反映的商鞅变法的措施对秦国以后的历史发展造成了怎样的消极影响?

6 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 (商鞅变法)其中究竟有哪些新东西呢?第一次变法条令,其中只有关于什伍连坐、奖励耕织,以及对“事末利及怠而贫者”实行严厉处罚的内容,算是独创的。其他如奖励军功、发展一家一户的小农经济、确立等级爵位制的改革,当初齐、楚、燕、赵、魏、韩亦各皆然。商鞅的第二次变法条令,也是各国已实行过了的。

——程念祺《国家力量与中国经济的历史变迁》

材料二 判断历史的功绩,不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。

——列宁

(1)根据材料一并结合所学知识,分析商鞅的“独创”措施对秦国的贡献。

(2)运用材料二的观点并结合所学知识,评价商鞅变法。