材料 王猛在辅佐前秦的过程中,不仅严明法纪,严厉打击中央权贵、地方豪强,而且还亲自领军打仗、东征西讨,为前秦扩张土地,为统一北方立下了汗马功劳。他还通过积极兴修水利、减租减息、修建梯田、改造盐碱地等措施鼓励农民耕作,保障了前秦的后勤储备。除此,王猛“整齐风俗,渐兴学校”,提倡儒学,以教化为本。前秦亦是设中央太学,建立各级地方学校,实践“以礼治国”的思想。王猛还重视人才的选拔,凡是有“殊才异行、孝友忠义、德业可称者”皆委以任用,如房旷、房默兄、韩胤、阳瑶等人皆是有才之人,都被王猛力荐为官。在一大批的人才之中,不但有汉族、氐族之人,亦有鲜卑、羌族等人。

——摘编自王新文《论王猛治国思想的特色》

(1)依据材料并结合所学知识,归纳王猛在前秦的改革措施。

(2)依据材料并结合所学知识,分析王猛改革的影响。

材料 初……民多荫附。荫附者皆无官役,豪强征敛,倍于公赋。十年,给事中李冲上言:“宜准古,五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。长取乡人强谨者……”太后曰:“课有常准,赋有恒分;苞荫之户可出,侥幸之人可止。何为而不可?”

……高祖从之,于是遣使者行其事。乃诏曰:“……自昔以来,诸州户口,籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。……今革旧从新,为里党之法,在所牧守,宜以喻民,使知去烦即简之要。”……事施行后,计省昔十有余倍。于是海内安之。

——据《通典》等整理

(1)材料反映了

(2)根据材料并结合所学知识,概括推行该制度的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析推行该制度的历史意义。

材料 关于曹魏张皇后被废一事,最早见于陈寿《三国志》,“(嘉平六年二月)庚戌,中书令李丰与皇后父光禄大夫张缉等谋废易大臣(司马师)……事觉,诸所连及者皆伏诛。辛亥,大赦。三月,废皇后张氏”。宋代学者胡三省,则指出司马师弑后而非仅废后,并强调“曹操杀汉后伏氏,而司马师杀魏后张氏,此不惟天道,亦操之有以教之也”。清代学者黄恩彤亦认为:“窃谓(曹)操第弑后耳,司马(师)则不止弑后,且弑帝矣。不惟司马(师)之恶浮于操,亦天恶曹瞒,假手司马(师)以倍其报也。”清代学者洪亮吉则援引刘宋裴松之为《三国志》作的注子以佐证,一为当时大臣文钦给郭淮的书信,“太傅(司马懿)既亡,然其子(司马)师继承父业,肆其虐暴,日月滋甚,放(废)主弑后,残戮忠良,包藏祸心,遂至篡弑。”二为毌丘俭讨伐司马师时向朝廷的上书,“故光禄大夫张缉,无罪而诛,夷其妻子,并及母后,逼恐至尊”;并指出该志《孙峻传》中亦有“(孙)仪等自杀,死者数十人,并及公主鲁育(正史确载其被杀)”等相似内容。

——摘编自黄树林 曾庆环《胡三省“司马师杀张后”说探微》

(1)根据材料,概括古代学者赞同“司马师杀张后”说的理由,并结合所学知识阐述你的观点。(2)根据材料并结合所学知识,指出研究历史问题时应该恪守的原则。

材料 孝文帝在位时期,认为既有的法律不完善导致奸吏任意出入人靠、于是“诏中书令高闾集中秘书官等修改旧文,随例增减”,他本人更是直接参与了法律的制定。太和五年(公元481年),孝文帝下诏:“其五族者降止同祖,三族止一门,门诛止身”,北魏特有的门房之诛被废除。孝文帝认为:“三千之罪,莫大于不孝”。孝文帝时期建立了中华法系很有特色的制度:存留养亲制度,即犯有死罪的人、在其尊亲属尚在又无人供养时,允许该人奉养至其尊亲属死亡,然后再执行刑罚。太和八年(公元484年),孝文帝也仿照汉族实行俸禄制度,“给百官绢粟有差”。随后将法律最初规定的“枉法十匹,义驻二百匹大辟”改为了“义赃一匹,枉法无多少皆死”。北魏的法制建设为中华法系的正式形成起了重要的奠基作用。

——摘编自魏志静《北魏孝文帝法律改革述评》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孝文帝法律改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评价孝文帝的法律改革。

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、 氐、 羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域,各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废虚, 田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来, 内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解, 民族关系趋于缓和,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁浪潮”的主要原因,这一现象导致的直接后果是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,说出鲜卑拓跋部建立了什么政权? 该政权统治者为了顺应北方民族交往交流交融的历史趋势,进行了哪些改革? 简述其对社会发展的积极作用。

材料一 东晋南朝曾经数次北伐,但都未能成功。东晋桓温北伐关中,进至灞上。《晋书·桓温传》记其事有云:“初,温恃麦熟,取以为军资,而(苻)健芟苗清野,军粮不属,收三千余口而还。”据《晋书·王羲之传》记载,对于北伐,王羲之曾言“千里馈粮,自古为难,况今转运供继,西输许洛,北入黄河。虽秦政之弊,未至于此,而十室之忧,便以交至。……须根立势举,谋之未晚。”宋文帝元嘉二十七年伐魏,“以兵力不足,悉发青、冀、徐、豫、二兖六州三五民丁”,“又募中外有马步众艺武力之士应科者,皆加厚赏。”而“江南白丁轻进易退,卒以败师”。

——摘编自陈寅恪《魏晋南北朝讲演录》

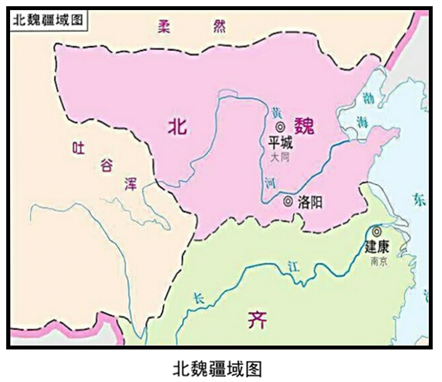

材料二

北魏疆域图

材料三 北海寻伏诛,其庆之还奔萧衍,衍用其为司州刺史,钦重北人,特异於常。朱异怪复问之。曰:“自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原。礼仪富盛,人物殷阜,目所不识,口不能传。所谓帝京翼翼,四方之则,如登泰山者卑培塿,涉江海者小湘沅。北人安可不重?”庆之因此羽仪服式悉如魏法。

——摘自《洛阳伽蓝记》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析东晋南朝北伐失利的原因。

(2)根据材料二、三,并结合所学知识,分析孝文帝迁都洛阳的得与失。

材料一 史料1

史料2

材料二 东汉时期,在我国北部和西部的广大地区过着游牧生活的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族陆续内迁。他们跟汉人杂居,学习农业生产,与汉族人民的联系日益密切,但是大多也还保持部落组织,保留自己的语言和习惯。到了西晋初年,内迁的匈奴、鲜卑、羯、氐族和羌族等族共有几十万人。

西晋末年,由于北方大乱,北方的汉族也先后南下,逐渐迁移到了长江中下游一带。据考证,当时迁居到南方的中原人有70多万。如此多的百姓来到了长江一带,使长江地区迅速变成我国另一个经济文化中心,中国南方也得到了极快的开发与发展。

——摘编自《中国民族关系十讲》等

(1)指出材料一中两则史料的价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学内容,概括中国古代民族迁移的特点并简析其影响。

材料:西晋史家陈寿在《三国志》中评价诸葛亮:“谓识治(治理国家)之良才,管(仲)、萧(何)之亚匹夫。然连年动众,未能成功,盖应变将略(用兵谋略),非其所长欤。”该评价引发了关于“陈菲是否有意贬抑诸葛亮”的长期争论,成为一桩史学公案。此案在历代史书中的书写情况大概如下:

| 东晋 | 王隐《晋书》引时人之传言,曰:“(陈)寿父为马谡参军,诸葛亮诛谡,髡其父头(剃发之刑),亮子瞻(即诸葛瞻)又轻寿,故寿撰《蜀志》,以爱憎为评也。” |

| 北宋 | 萧常《续后汉书》批判陈寿的《三国志》“以魏为正统,以蜀称汉”的做法,并称陈寿因其父“以罪为诸葛亮所髡”,于是“贬其号而诋讪其君臣(刘备和诸葛亮),是以尊魏也”。 |

| 明朝 | 胡应麟《少室山房集》认为陈寿修撰《三国志》,“实奉命晋君者也”,而骨以魏为正统,故“不得不纡回其笔”。而且陈寿在其书中也累记诸葛亮之战功,“所为扬诩武乡(即诸葛亮)之将略,固已至矣”。 |

(1)根据材料并结合所学知识,简述“陈寿贬抑诸葛亮”案的历史书写变化。

(2)结合所学知识,谈谈“历史事实”与“历史书写”之间的关系。

材料 南朝刘宋建立后为加强地方监察,临时委任出身低贱的典签为耳目,行使地方监察职能并给予很大的职权对诸王、刺史的不法和谋异行为起了一定的遏制作用。由于典签地位显赫,地方官员往往谈“签”色变。《南史》载:竟陵王萧子良尝问众曰:“士大夫何意诣签帅?”参军范云答曰:“诣长史以下皆无益,诣签帅便有倍本之价,不诣谓何!”随着位卑权重的典签权力的膨胀,其封建官僚的腐朽性也就表现出来了。他们常常以权谋私掠取经济利益,如齐武帝永明八年,兖州刺史西阳王萧子明的典签刘道济“赃私百万”。又永明九年典签何益也是利用职权贪赃百万。在君主的授意下,典签在监察活动中常常超越权限干政。典签活动最盛时的南齐,由于各地刺史的职权被典签干预,分割无法发挥其正常职能,造成了严重后果,南齐高宗萧鸾对典签之弊深有体会,于是下诏:“自今诸州有急事,当密有奏闻,勿复遣典签入都”,典签地位开始下降。至梁中叶、陈朝,典签失去了君主亲信监察官的身份,并恢复原来的文官职守。

——改编自司马光《资治通鉴:第141卷齐纪五》

(1)根据材料并结合所学知识,概括典签制度的历史影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括典签制度衰落的原因。

材料 孝文帝曾谓群臣曰: “卿等或以朕无为移徙也。昔平文皇帝弃背率土,昭成营居盛乐;太祖道武皇帝神武应天,迁居平城。朕虽虚寡,幸属胜残之运,故移宅中原,肇成皇宇。卿等当奉先君令德,光迹洪规。”在孝文之前,拓跋鲜卑曾多次迁都。东木根山和盛乐均处塞外,属于草原游牧生产区,迁都盛乐后,拓跋鲜卑的势力由草原扩张到长城脚下,迁都平城后其势力则进入长城内侧的农耕区。平城时代是北魏势力发展的重要时期,但随着北魏帝国的发展,平城已不适宜作为都城。《南齐书》载: “土气寒凝,风砂恒起,六月雨雪。议迁都洛京。”平城居于九州之外,远离中原政治中心,与孝文帝的政治理想相去甚远,因此孝文帝认为: “国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一、此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。”

——摘编自王东洋《北魏孝文帝迁都洛阳原因补论》

(1)根据材料,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一条北魏孝文帝迁都洛阳的原因,并说明理由。