材料一 魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘自《通典》

材料二 随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间,被隋文帝废除。唐人杨云:“近场帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据史料一,指出曹魏的选官制度及特征。

(2)根据史料二,指出科举制创立的意义。概括隋朝选官制度的主要变化。

(3)综合上述史料,谈谈对古代选官制度的看法。

材料一 制度的变革与创新是古代中国大一统国家发展与壮大的保障。

|

|

材料二 历史时期名称选拔方式选官标准

| 历史时期 | 夏、商、西周 | 战国、秦朝 | 两汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐以后 |

| 名称 | 世卿世禄 | 荐举制、军功授爵制 | ① | 九品中正制 | 科举制 |

| 选拔方式 | 宗法世袭 | 举荐、军功 | 德才 | 中正品评 | ② |

| 选官标准 | 血缘 | 才能、军功 | 德才 | 品第 | 才学 |

材料三 民富者丁多,率为官为僧以免课役,而贫者丁多无所伏匿,故上户优而下户劳。……炎建议作两税法。……户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。……其租庸调、杂徭悉省。

——《通鉴纪事本末·两税之弊》

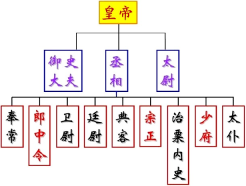

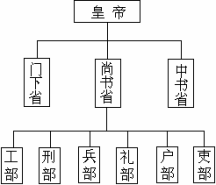

(1)指出材料一中图一、图二所示中国古代中央官制的名称。结合所学知识,分析图二所示制度起了什么作用。

(2)依据所学,完成材料二表格①②处相应内容填写,并概括中国古代选官制度的发展趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识指出唐朝实行两税法的背景,并概括两税法的创新之处。

材料一 汉代“四科取士”。“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌廉公之行。”

——《汉官仪》

材料二 今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己。……是以上品无寒门,下品无势族。……愚臣以为宜罢中正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——《晋书》

材料三 故太平君子唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行己立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足,五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃辰而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。

——杜佑《通典》

(1)根据材料一,指出汉代主要的选官制度及选官标准。(2)根据材料三并结合所学知识,概括隋唐时期实行科举制的意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,归纳中国古代选官制度的演变规律

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 科举之善,在能破朋党之私……前此选举,皆权在举之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料四 由于土地兼并逐步发展,失去土地而逃亡的农民很多。农民逃亡,政府往往责成邻保代纳租庸调,结果迫使更多的农民逃亡,租庸调制的维持已经十分困难。……公元780年,唐朝推行两税法,两税法的主要原则是只要在当地有资产、土地,就算当地人,上籍征税。同时不再按照丁、中以年龄分为黄、小、中、丁、老五类的原则征租庸调,而是按贫富等级征财产税及土地税。

——摘编自黄永年《唐史十二讲》

(1)根据材料一、二,指出西汉和魏晋时期中央政府选拔官吏的制度分别是什么。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括科举选官制度的历史进步性。

(3)根据材料四,指出与租庸调的税制相比,分析两税法在征收标准和纳税对象上的新变化。

材料一 唐太宗与唐玄宗前期的统治

| 唐太宗 | 唐玄宗 | |

| 政治 | 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 | 重用贤能,整顿吏治 |

| 经济 | 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 | 发展经济,改革税制 |

| 文化 | 增加科举考试科目,鼓励士人报考 | 注重文教,编修经典 |

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料二 (隋唐开始的)科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样以来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗与唐玄宗前期出现了什么盛世局面?根据材料一,概括盛世局面出现的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐科举制发展中重要措施及对中国古代政治的影响。

材料一 秦始皇全面推行郡县制,以郡统县,郡行政长官称中,掌一郡行政等事务,设立郡尉负责军事,郡下设县,县行政长官称县令。每年岁末,郡守派遣官吏赴京师上计(地方官吏于岁末年终将一年的政绩汇报给国君或上级官员),向中央呈交记录本郡情况的计簿。

朝廷据此行贯罚。县则在郡上计前,向郡守里交县计薄.中央派监御史监界那域,对年单劾有罪过的官吏.

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)结合所学知识指出郡县制全面推行的政治条件。据材料一概括秦朝中央政府通过郡县制来加强对地方控制的措施。

材料二 不同历史时期,选官的方式不同.先秦时期主要是“世官制",……到汉武帝时,正式形成察举、征辟制度。魏晋南北朝时期实行的选官制度,注重门第出身,以门第为选.官标准,出现了“上品无寒门,下品无士族”的门阀士族垄断政权的局面。隋文帝开始采用分科考试的方法选拔官员;隋炀帝时,始建进士科,科举制形成;唐朝继承和完善科举制度。科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列。这样-来,在社会的等级阶层之间,就必然出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚,也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——据向仕碧《对古代选官制度变迁的认识》等整理

(2)根据材料二归纳隋朝以前选官制度的主要演变。据材料分析指出科举制度是中国古代选官制度走向成熟与完善的标志。

材料一 东汉桓帝、 灵帝时的童谣说:“举秀才, 不知书;察孝廉,父别居。寒素清白浊如泥,高第(门第)良将怯如鸡”。

——《中国通史》

材料二 九品访人, 唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。…… 代之以科举制。科举制的特点是通过考试来选拔人才,首先设立秀才、 明经等……一律按才学标准录…… ……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了什么制度?根据材料说明这一制度受到抨击的原因是什么?

(2)据材料二,指出两晋时期的选官制度并结合所学知识分析其弊端。

(3)据材料三并结合所学知识,分析科举制的的积极作用。

(4)综合上述材料并结合所学知识,从选拔标准和选拔方式的角度指出中国古代选官制度的演变趋势。

材料一 汉代“四科取士”。“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经博士:三曰明达法令……四曰刚毅多略……皆有孝悌康公之行”。

——《后汉书·百官志注》

材料二 今立正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎决于心,情伪由于己……是以上品无寒门,下品无势族,愚臣以为罢正,除九品,弃魏氏之弊法,立一代之美制。

——房玄龄等《晋书》

材料三 故太平君子,唯门调户选,征文射策,以取禄位,此行已立身之美者也。父教其子,兄教其弟,无所易业,大者登台阁,小者任郡县,资身奉家,各得其足。是以五尺童子,耻不言文墨焉。是以进士为士林华选,四方观听,希其风采。每岁得第之人,不浃旬而周闻天下,故忠贤隽彦韫才毓行者,咸出于是。

——韩国磐《隋唐五代史论集》

(1)根据材料一,指出汉代主要选官制度及选官标准。(2)概括材料二的主要观点并说明理由。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括隋唐时期实行科举制的意义。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——《通典》

材料三 (卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困,能以学自奋。举进士、拔萃,皆中。由校书郎佐宣歙、西川幕府。入朝,累十余迁,至大理卿。……擢中书侍郎、同中书门下平章事。

——摘自《新唐书》

材料四 “贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。”

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)材料一、二分别反映的是什么选官制度?并分别说明两种制度的选官标准

(2)材料三、四反映的是什么选官制度?根据材料三、四并结合学知识说明这一制度的影响?