| A.清政府主张全面效法日本军事体制 |

| B.晚清统治集团认识到兵制改革的必要性 |

| C.学习西方科技已成为当时朝野共识 |

| D.甲午中日战争制约清朝政治制度的变革 |

《条款官话》书影(成书于1866年)

| A.清廷的宗藩关系逐渐瓦解 | B.藩属国近代国家意识觉醒 |

| C.清内部统治危机日益显现 | D.外交策略受汉语系统影响 |

| A.清廷中央集权的强化 | B.民众的民族意识增强 |

| C.中国的民族危机加深 | D.民众摆脱文字狱的枷锁 |

材料一 “就世界大势论,鸦片战争是不能避免的。”

材料二 英国的大炮破坏了中国皇帝的权威,迫使天朝帝国与地上的世界接触,与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密闭棺木中的木乃伊一接触新鲜空气便必然会解体一样。

材料三 我们反思这场战争,不是计较一场军事战争的胜负,它不是一个军事问题,而是一个思想问题,中国文明,经历了内部的改良与革命,还有外来的侵略和支援,从清朝的封闭和黑暗的中世纪文化,重新回到全面开放和多样化的近代文明转型。

——裴钰《改变中国——鸦片战争英国出兵170周年反思》

材料四 一般而言,历史事件随着时光流逝其意义日减,鸦片战争则不然。它是中国历史的转折,提出了中国必须近代化的历史使命。中国的近代化一日未完成,鸦片战争的意义就一分不会减。

——茅海建《天朝的崩溃》

材料五 当中国盛时,日本不敢与抗。咸丰庚申中英之战,败衅,英、法、俄、美并为有约之国,日本不得与……是役(甲午战争)后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣。

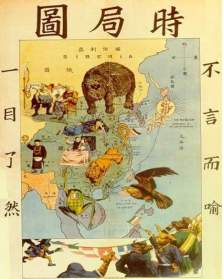

材料六

——以上材料摘编自杨松《中国近代史资料选编》

(1)结合以上材料及所学,分析鸦片战争的原因及对近代中国产生的影响?

(2)根据材料五、六,概括指出甲午战争中国战败所造成的危害。

| A.清政府放宽对民间设厂限制 | B.中华民国政府鼓励发展实业 |

| C.国民经济建设运动的开展 | D.欧洲列强暂时放松经济侵略 |

材料一 甲午中日战争爆发之时,清军装备了从欧洲进口和中国军工企业仿制的先进后膛枪炮,其中淮军装备最为精良,全部装备了毛瑟枪,另外还有当时最新式的速射炮和13响连发枪(重机枪的前身);清军的许多军官都接受过军校培训,弹药也很充足,一场战役打下来所消耗的子弹、炮弹往往比日本人多得多。倒是日本人往往因为弹药耗尽而撤退。清朝拥有铁甲舰5艘,日本3艘。定远、镇远两舰的排水量,都比日本最大的舰只还大一倍,日舰大口径火炮的数量也只及中国的一半。中国的主力舰平均中弹100多发还能安然返回,而日舰平国均中弹十几发就被打成重伤,甚至有两艘舰船在拖回途中沉没了。英国某权威人士评论说:“亚洲现在(19世纪后半期)是在三大强国的手中——俄国、英国和中国。”

——摘编自戚其章《甲午战争史》《晚清海军兴衰史》等

材料二 甲午中日战争惨败的结局,使光绪皇帝痛感“若不变法图强,社稷难资保守”,而作为知识分子进京赶考的举人们则掀起“公车上书”运动,要求清廷拒和、练兵、迁都、变法。状元张骞则认为:“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工……(中国)但能于工艺一端,蒸蒸日上,何至有忧贫之事哉!此则养民之大经,富国之妙术,不仅为御侮计,而御侮自在其中矣。”另一方面以孙中山为首的革命运动亦展开,他在《马关条约》签订前的1895年2月领导兴中会发动广州起义,主张推翻清朝,建立共和政体。

——摘编自孙克复、关捷《甲午中日陆战史》

材料三 《马关条约》成为列强“进一步掠夺物资财富来发展它的帝国主义侵略中国新阶段的开始”。当时日本财政界名人井上曾说过:“在获得这个赔款以前,日本的财政官厅从未谈到过数万万元的大数字。国库收入仅达八千万日元。因此,三亿五千万日元巨款流入国内,在朝在野的人都认为是无尽的财富。国营也好,私营也好,在国外创办工厂,各方面都因此实行大大的扩张了。”

——摘编自[日]石井宽治《日本的对外战略(1853~1937年):帝国主义思想的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中关于清朝军事力量的观点并加以评价。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析《马关条约》成为“帝国主义侵略中国新阶段的开始”的表现以及其对中国社会的影响。

| A.具有初步的近代外交意识 | B.企图利用西方国家牵制日本 |

| C.清醒地认识到日本的野心 | D.力图借助朝鲜遏制日本侵略 |

| A.民主革命不断发展 | B.清政府分崩离析 |

| C.中央集权渐趋衰落 | D.洋务运动成效显著 |

| A.加强治理东南开埠的地区 | B.加强了中央政治权力结构的调整 |

| C.开始探索国家发展的出路 | D.认识到东南海疆战略地位的重要 |

| A.导致清朝宗藩体系的瓦解 | B.揭示了战争爆发的必然性 |

| C.促使清政府认清国际形势 | D.旨在掩盖战争的侵略本质 |