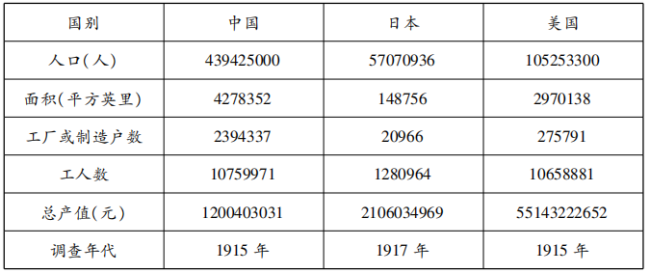

中、日、美工业之比较

——资料来源:杨铨《五十年来中国之工业》,梁启超等编《晚清五十年来之中国(1872--1921)》

仔细观察表格,提取表中的信息,说明中国工业的发展状况,并对其进行阐述。

材料 清末出现了女子实业学堂。上海女子中西医学校明确其宗旨为:“贯通中西各科医,而专重女科,使女子之病,皆由女医诊治。”上海速成女工师范传习所手工分绒线、针黹、织造车造4种,分别开设不同课程;上海女子蚕业学堂的章程规定:“每学期之考试成绩,品行优劣,及实习之勤惰,于放假时发报告纸,送家放察阅,凡有事告假,须有家族信据方准”;扬州女工传习所规定其招生条件:身家清白、心性灵敏、体格强健,年在8至16岁女工;上海女子中西医学校规定,考试时“聘请中西著名医生莅院,按照科学考试,合格者给子文凭,准其行医。

民初,部分女子得以接受良好的职业素质教育,从而具备了进入较高层次的职业领域的专业技能造就了中国第一代职业女性。1918年全国职工(川、晋、豫、甘、吉等地除外)共有488605人其中女工为181285人,占到三分之一以上。随着女子职业教育的发展,具备一定职业技能的女子越来越多,但女子就业的压力增大,就业状况不佳,如就业机会不均等、男女同工不同酬等。为改变这种状况,1931年2月,南京政府颁布新的《工厂法》《中华民国民法》,正式确认了女工的8小时工作制、男女同工同酬、保护妇女劳动权益及妇女从事社会职业和实业活动的权利。民国时期的女子职业教育虽然发展缓慢,但毕竟开创了女子职业教育之风。确立了女子职业教育体系,建立了一系列女子职业学校,并在分科、课程及教材、行政组织、训育等方面有了较为深入的探讨与实践。

——摘自王秀霞《理论导刊:民国时期的女子职业教育》2006年

(1)根据材料,概括清末女子职业教育的的特点。(2)根据材料及所学,对清末民初的女子职业教育进行评价。

材料一 先秦时期,中国传统社会保障制度已初步形成。汉代政府颁布法令免除老人赋役,设立了常平仓作为备荒仓储,且建立了报灾、勘灾和救灾等基本程序。隋朝设立义仓,南宋时期设立社仓,形成了完整的备荒仓储体系。明清时期在救助社会弱势群体方面,设有养济院、孤老院、惠民药局等救助机构。民间慈善团体也日渐增多,许多慈噩组织规定对“贫困无依的孝子、节妇”要优先给予救济,对“不孝不悌、赌博健讼、酗酒无赖,及年少强壮、游手游食以致赤贫者”一律不予救助。

——摘编自王卫平黄鸿山《中国古代传统社会保障事业述论》

材料二 晚清以降,一些有识之士在与西方社会的接触中意识到中国传统救济的弊弊在于“有养而无教”,并认识“重教”的积极意义。晚清政府明确责成地方官绅体察情形,在各种养济院、清节堂中附设工艺所,“兴养立教”。民国政府逐步摒弃传统的慈善观念,代之以先进的国家责任理念,将社会救济视为“集体之生存而当为,不专为人类之悲悯而宜为”的事业。

——摘编自岳宗福杨树标《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》

(1)概括中国古代社会保障制度的特点,结合所学知识简析其成因。

(2)据材料二,指出近代社会保障思想的变化并说明其影响。

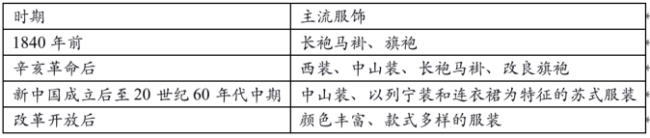

(2)结合所学知识,指出改革开放后服装“颜色丰富、款式多样”的原因。

(3)除服饰变化以外,请任举一例说明中国近现代物质生活变迁的具体表现。

材料一 把饮食与政治联系起来,是中国古代独特的饮食理念。自古认为治理国家与饮食烹饪的原理是相通的,《老子》曰:“治大国若烹小鲜”(治理大国要像煮小鱼一样,不能多加搅动,多搅则易烂)。《周礼》以“冢(大)宰”为百官之长。因为“宰”有调和膳羞之意,而官长需要具备厨师“调和”五味那样的本领,故“宰”成为官吏的通称。饮食与政治的联系还表现在为官者与民众在饮食上的差别,为官者称“肉食者”、平民称“蔬食者”、“藿食者”。

——摘自黎虎《略论中国古代饮食文化研究》

材料二 鸦片战争后,西餐馆、西式饭店在中国通商口岸大量出现,用最具体形象和可见、可尝的形式传播了西方饮食文化。同时,一些来华的外交使节、商人等也向西方社会介绍中国的食物原料、菜点及其制法、饮食习俗等。1851—1911年期间的历次世博会上都有中国的茶叶和饮食餐具——瓷器的展示。西方传教士翻译的《保全生命论》《化学卫生论》等书籍,向中国介绍西方营养学、卫生学知识,在当时影响广泛。清末,政府颁布《奏定女子小学堂章程》和《奏定女子师范学堂章程》,明确设立“家事”课,一般都有营养学的内容。1909年,美国基督教会出版的《造洋饭书》介绍了267个西餐菜点成品或半成品的用料及制法。西方国家还将面包、罐头、啤酒等工业食品及其机器、设备和技术输入中国,对中国食品工业的产生与发展起到促进作用。

——摘自杜莉《古代中西方饮食文化交流的特色及成因探讨》

(1)根据材料一,概括中国古代饮食文化中体现出的治国原理。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中西方饮食文化交流的特点以及对近代中国社会的影响。

材料一 深衣属于汉服,因上衣、下裳相连,“被体深邃,故谓之深衣”,后成为儒生的专有服饰。南宋理学家朱熹曾设计一种礼服,称为“朱子深衣”。朱子深衣的每个细节都融入了儒家礼仪教化的理念。该礼服的上衣为四幅(布),代表一年有四季,下裳为六幅,破为十二,即由十二片布组成,代表一年有十二个月,体现了天人合一的思想;衣袖呈圆弧状以应规,交领处成矩状以应方,代表做人要规矩;后背处一条中缝从颈根到脚踝垂直而下,代表做人要正直。

——据《朱子家礼》等

材料二1912年孙中山提出要设计既体现革命精神又符合审美需求的新式服装,这就是后来的中山装。中山装是既区别于中国传统服装又区别于西服的新式服装。中山装体现出平民的实用风格,在继承传统理念的基础上也寓意三民主义等新观念:前衣襟有五粒纽扣,代表“五权(行政权、立法权、司法权、考试权、监察权)分立”;四个口袋,象征“国之四维(礼义廉耻)”;三粒袖扣,表示“三民主义”。孙中山创立的五权宪法体制和三民主义在服装上得到了体现,中山装成为革命的象征符号。孙中山带头穿中山装,国人竞相效法。中山装成为革命与时尚的象征,风靡一时。

——摘编自陈蕴茜《崇拜与记忆:孙中山符号的建构与传播》

(1)据材料一、二并结合所学知识,比较朱子深衣与中山装在服装设计上的异同。

(2)据材料二并结合所学知识,说明中山装流行对中国近代社会的影响。

材料 鸦片战争以后,中国陷入半殖民地半封建社会深渊,直到20世纪初,深渊到了谷底,对于中国近代社会发展来说,这时候面临的主要是社会“沉沦”。直到北洋军阀统治末期,半殖民地半封建社会中国渐渐走出“谷底”,随着新的经济因素不断成长、壮大,随着新的社会阶级的出现,随着人民群众、社会精英民族意识和阶级意识的日渐觉醒,社会向上的积极的因素逐渐发展成为社会的主流因素,影响着社会向好向上的方面发展,虽然,消极的、“沉沦”的因素仍然严重地存在。

近代中国社会的发展轨迹像一个元宝形,或者一个倒过来的马鞍形,开始是下降,降到“谷底",然后是“上升”,升出一片光明。

——摘编自张海鹏翟金懿《简明中国近代史读本》

完成下列要求:(1)据材料并结合所学知识,在下面坐标系中绘出近代中国社会的发展轨迹,并说明选择“谷底”这一时段的理由。

材料一 自1825年至1835年年底,英国国会通过了54项各式各样的铁路条例。铁路公司采用股份制形式,发行债券和股票,迅速完成了大规模的铁路建设。1870年联合王国通车铁路长达15500英里,英国近代化铁路运输体系大体完成。铁路建设时期,一英里的单轨铁路在铁轨的用铁量就达到200吨,随着“铁路热”的升温,国内所需铁矿量巨大。此外,同期英国国内煤产量的50%用于冶铁工业。铁路通车后,可以从特伦特河畔伯顿快速地运出啤酒,从格里尔姆斯比等新型港口迅速地运出鱼等海鲜产品。依靠铁路运输,邮局送达的信件从1839年的7600万件增长到1870年的86300万件。一座座小村庄在进入铁路时代后,成为了铁路枢纽,快速发展起来。铁路也使人们快速地来往于不同的地区成为可能。

——摘编自胡晓莹《英国工业化时期的铁路建设对社会的影响》

材料二 20世纪后,内河小轮船发展,铁路火车出现,内地交通也日渐进步。有很多乡僻士商,未出门之前对西学新说不明所以,因而思想保守,眼界封闭,后来由于出门远行,坐了轮船、火车,见了城市景象,头脑开始开通,思想由此趋新。……自从有了轮船,往返于通商城市的商人们乘坐轮船数千里指日可到,商贾贩运往返其间视以为常,再也不必像以往那样一去三年不得回家而使家人忍受久盼不归之苦了。如上海轮船通航后,有竹枝词题咏商人妇与夫暂作别离的感受:“生小家临黄浦滨,行年老小嫁商人。妾身惯设风波险,郎欲趁船大火轮。”

——摘编自李长莉《近代交通进步的社会文化效应对国人的生活影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国近代铁路建设迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国近代交通发展的主要特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明铁路建设对中西方社会发展产生的相似影响。

材料一

——节选自(明)朱柏庐《朱子家训》

材料二 中国的近代家庭教育起步较晚。1903年,张百熙等人编订《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》,强调了家庭通过现代科学的方法抚养和教育未成年子女的责任。民国初年,广东省省长朱庆澜撰写《家庭教育》一书,书中除继承了对未成年子弟教育的优良传统外,还根据当时国民的弱点和近代国家发展的要求强调了“制苟且的教育”“公德的教育”“军国民的教育”等理念。南京国民政府于20世纪40年代先后颁布了《家庭教育实验区设施办法》等法规积极推行家庭教育,内容涉及政治、经济、教育、卫生等四个方面,其中家庭教育实验区在政治方面的目标为“了解并信仰三民主义;具有注意时事的习惯;能积极参与地方自治活动及各种民众组织”。《推行家庭教育办法》中特别规定“各级学校推行家庭教育,教职员学生均应参加,并以女教职员学生为主体,推行各项工作。此外,南京国民政府规定在各级政府组织均应设置家庭教育组织机构,负责推行家庭教育”。

——摘编自吕雯慧《略论近代政府对家庭教育的改造》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代家庭教育的特点并分析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代家庭教育出现的变化,并分析其影响。