材料 中国共产党不同时期的土地政策

| 时期 | 土地政策主要内容 |

| 土地革命时期 | 1929年制定和颁布的《兴国土地法》规定:没收公共土地及地主阶级土地;农民已经分得的土地归农民个人所有,可以自主租借买卖,别人不得侵犯;生产的产品,除向政府缴纳土地税外,均归农民个人所有,任凭自由买卖。 |

| 全面抗战时期 | 1937年通过的《抗日救国十大纲领》正式决定把减租减息作为中共在抗日战争时期解决农民土地问题的基本政策。 |

| 解放战争时期 | 1947年制定的《中国土地法大纲》从根本上动摇了在中国大地上盘根错节的封建制度的根基,使长期遭受地主阶级残酷压迫的农民翻身做了主人,农民获得了主要的生产手段——土地,他们的生产积极性空前提高。 |

| 社会主义 过渡时期 | 1950年《中华人民共和国土地改革法》规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制;将过去征收富农多余土地、财产的政策,改变为保存富农经济的政策,以便更好地孤立地主,保护中农和小土地出租者,稳定民族资产阶级,以利于早日恢复和发展生产。 |

| 1953—1956年,国家对农业进行社会主义改造。1956年底,农业社会主义改造在经历了互助组、初级农业生产合作社、高级农业生产合作社三个阶段后基本完成,全国加入合作社的农户达96.3%。自此,中国建立起了社会主义性质的土地制度。 | |

| 全面建设 社会主义 时期 | 1958年,中共中央政治局北戴河扩大会议讨论并通过了《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》。到10月底,全国农村在74万个农业生产合作社基础上,共建立人民公社26000多个,入社农户占总农户的99.l%。这样,在不到两个月的时间内,全国农村实现了人民公社化。 |

| 社会主义 现代化建 设新时期 | 1978年实行家庭联产承包责任制。“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”,大包干在保证国家税收和集体收入不减少的同时,使农民富裕了起来。小岗村的改革,推动了家庭联产承包责任制在全国农村的推广。农民重新焕发了活力,农业走出了粮食和农副产品缺乏的困境,农村改革为城市改革积累了经验,打下了基础。 |

——摘编自王克群《党的土地政策90年评述》等

根据材料,谈谈你对中国共产党不同时期土地政策的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

材料一 唐朝是当时世界上最先进的国家,处于世界历史的先导地位。那时和唐朝通使交好的国家,主要的有70多个。唐政府在中央设有鸿胪寺,负责接待各国使节和宾客;设立互市监、市舶使掌管对外贸易。长安、洛阳、广州、扬州等都是唐朝对外贸易的重要城市,尤以长安和广州最为著名。长安的太学里有为数众多的外国留学生。

——摘编自詹子庆《中国古代史》

材料二 顺治时期,为了断绝东南沿海郑成功等抗清武装的物资供应,清廷厉行“海禁”,来华的外国商船只准停泊澳门一地。康熙二十ニ年(1683年)统一台湾后,曾开放海禁,并于澳门、漳州、宁波、云台山设立海关,作为对外通商口岸。后来由于英国等殖民者在中国沿海从事非法活动,清廷又于乾隆二十ニ年(1757年)下令封闭其他口岸,只准广州一处通商,并由政府特许的“十三行”商人处理对外贸易事务,贸易处于政府的严格控制之下。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

材料三 1971年10月25日,第26届联合国大会以76票赞成、35票反对和17票弃权的压倒多数,通过了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国关于恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利和立即把台湾国民党集团的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去的提案。毛泽东得知这个消息后说:“主要是第三世界兄弟把我们抬进去的。”

——摘编自王桧林《中国现代史》

(1)根据材料一,概括唐朝对外交往的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清朝实行“海禁”政策的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析中国恢复在联合国一切合法权利的意义。

(4)根据上述材料并结合所学知识,谈谈关于对外交往的认识。

材料一 一战期间,日本借对德宣战之名侵入中国山东,造成强占山东的事实,又利用北洋政府的私心,强迫、引诱其签订“条约”,获得所谓“法理”依据,还与列强相勾结,获得列强的认可。巴黎和会上中国外交的主要目的就是收回山东权益。然而,1919年4月30日,巴黎和会决定;德国将山东的所有权益让于日本。中国代表团成员伍朝枢在总结巴黎和会失败时说:“二十世纪之世界,生存竞争之世界也。公理强权互为表里,外交内政息息相关。此次吾国外交失败原因,一言蔽之,国势积弱而已。或者不察以为列强主持公理﹐自可仗义执言,不知倚赖性根,最为我国民之弱点。”

——摘编自《巴黎和会中国外交失败不容质疑》

材料二 1971年10月第26届联大以76票赞成,36票反对,17票弃权通过恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。基辛格在回忆录中作了这样描述:“问题的实质在于,友好国家改变了立场。它们当中很多国家长期以来感到苦恼,一方面它们不愿同我们对立﹔另一方面讨好强大的中国又对它们有利。当美国对北京采取敌对态度时,他们害怕投票赞成接纳中华人民共和国会受到我们的某种惩罚,现在我们戏剧性地要跟中国和解,他们就不再怕这种惩罚了。”

——摘编自连海山《中国重返联合国纪实》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国在巴黎和会上遭遇外交失败的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国重返联合国的背景。根据中国近现代外交的成败谈谈你的启示。

材料一 下面是为提交中共八大开会讨论,中央有关部门先后提出的三份“二五”计划中粮、棉、钢产量在1962年应达到的指标:(先后提出的三个方案)

| 方案 | 粮产量 | 棉产量 | 钢产量 |

| 方案一(1955年夏) | 4600亿斤 | 4300万石 | 1100万吨 |

| 方案二(1956年1月) | 6400亿斤 | 7000万石 | 1500万吨 |

| 方案三(1956年8月) | 5000亿斤 | 4800万石 | 1050万一1200万吨 |

材料二

| 年份 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |

| 增长率(%) | 30.2 | 16.2 | 5.6 | 28.2 | 11.4 | 66 |

——摘自1959年某部门根据历年全国工业生产统计数据表

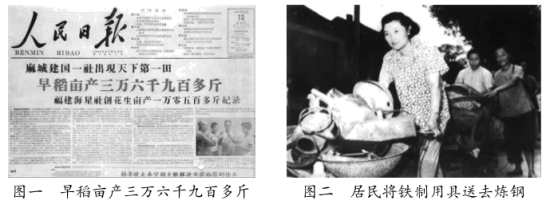

材料三 摘自1958年《人民日报》刊载的“大跃进”运动的相关图片

请回答:

(1)材料一中,方案二的提出反映了当时经济建设中存在什么倾向?结合所学知识说明中共八大的历史贡献。

(2)材料二中1958年的数据存在什么问题?结合材料三及所学知识,谈谈你对这一问题的理解?

(3)判断材料三的史料类型和价值。结合所学知识,说明材料反映的经济建设现象出现的主要原因。

材料:二十世纪六十年代前期,国际形势出现新的动荡。毛泽东从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线(如上图),提出三线建设问题。1964年,中央决定建设第二套完整的国防工业和重工业体系,将国防、科技、工业、交通等生产资源逐步迁入三线地区。在1964年至1980年,贯穿三个五年计划的16年中,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资40%左右的2052.68亿元巨资;400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在毛主席"备战备荒为人民"、"好人好马上三线"的号召下,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,风餐露宿、肩扛人挑,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。

结合时代背景谈谈你对三线建设的看法(要求体现唯物史观,观点明确,史论结合)

材料一 朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……中国近代(1840—1919)外交转型是中西方文化碰撞的结果,它不是基于晚清社会内部新因素产生与发展的刺激而做出的主动反应,而是晚清政府所做出的被动对策。这个特点决定了中国近代外交转型的发展过程,就是如何处理中国传统外交观念和西方近代外交现念与制度之间关系的过程。尽管晚清外交转型没有能够指导晚清外交奏响胜利的旋律,但在西方近代外交理念与制度的挑战下,在中国形成的近代外交思想还是有着重要的历史地位和价值,这就是:它在一定程度上促使中国步入近代化轨道……

——根据李敏《试论中国近代外交的转型》等文章改编

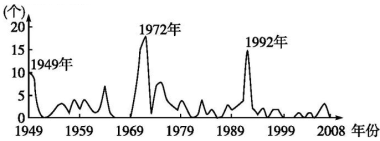

材料二 中华人民共和国六十年的外交历程,就是冲破各种阻力走向世界,与各种不同类型国家逐步建立友好合作关系的历史.

中华人民共和国成立以来,形成了1949年、1972年和1992年三次与外国建交的高峰(见上图),到20世纪90年代后期,中国外交开始转型,其核心是由普通外交转变为大国外交,由弱势外交转变为强势外交,由消极被动外交转变为积极主动外交。

(1)根据材料一,概括中国古代朝贡外交的特点。结合所学知识评析中国近代外交转型的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识回答。请分析形成1972年建交高峰的国内外因素,并谈谈你对当今中国的外交转型有何建议。

材料一 有人将先进中国人展开的“救治行动”比喻成“自我疗伤”“温药慢治”“猛药重治”。并随着“救治行动”的深入,人们逐渐发现中国的“疾病”不仅在肌体上,更多是在头脑中,于是又开出了救治“头脑疾病”的良方。

材料二 毛泽东同志是伟大的政治家、军事家、战略家、改革家、哲学家、诗人。从欧洲,他借来的不是机器,也不是制度……他施以技巧和灵活性,把借来的东西熬成了一处药方,对症下药,用来使这个病人——“大革命后的中国”复生。

材料三 社会主义制度建立以后,经过艰辛探索,中国共产党带领中国人民实现了历史性的伟大转折,开创了一条走向强国富民的道路,我国综合国力大幅提升,人民生活不断改善,谱写了中华民族发展史上最壮丽的篇章。

(1)材料一中“自我疗伤”、“温药慢治”“猛药重治”、“救治‘头脑疾病’”分别是指什么。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明“借来的东西”“药方”的含义。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明在社会主义制度建立以后,中国共产党在艰辛探索的过程中出现过哪些失误。“走向强国富民的道路”的含义是什么?

(4)中国革命和建设在实现了伟大转折后,终于走上了发展的快车道。结合你对中国革命和建设道路的认识,谈谈你对新时期中国实现“两个100年”目标的道路的建议。

材料一 17世纪以前,中国和俄罗斯并不接壤,17世纪以后,沙俄通过扩张,使得中国和沙俄互为最大的邻国。沙俄侵华政策基本方针早在彼得一世就已奠定,他的后继者亚历山大、叶卡捷琳娜等沙皇都继承了这一侵略方针。1917年俄国十月社会主义革命后,给中国带来了马克思主义,苏俄支持中国的革命事业。中华人民共和国成立以后,中苏形成了结盟关系,《中苏友好同盟互助条约》签订,斯大林在维持苏联利益的同时,也真正给予了我们帮助。20世纪60年代到80年代,苏联撤走援华工程师,拆除设备,几令中国陷入极大困难之中,甚至还发生了珍宝岛战役。1989年戈尔巴乔夫访华,中苏关系正常化的进程演变成正常化的中俄关系。现在两国在经济领域的合作进一步加深,最重要的是还建立了中俄边境贸易,在互利互惠原则上发展沿边城市的全面合作。

——摘编自王钰《近现代中俄关系走向》

材料二 二战后,日本一直处于美国的控制之下。新中国成立后,特别是朝鲜战争的爆发,美国更重视日本作为战略基地的作用,要将其纳入它的战略体系中。美国片面炮制的对日“和约”就是在这样的背景下出现的,其目的是谋求使其长期占领日本“合法化”。1950年8月,美英公布了“对日和约草案定本”。其中,在领土问题上它违背了《开罗宣言》和《波茨坦协议》的规定,故意把中国台湾、澎湖列岛等归属问题弄得含混其词。同时,日本吉田政府在美国指示下,也同蒋介石集团签订了所谓的“和约”,并建立“外交关系”。1958年,杜勒斯等人说蒋军驻扎在金门、马祖是“愚蠢和不明智的”,企图使蒋军撤出金马等沿海岛屿,把台湾与大陆完全隔离开。20世纪60年代末70年代初,面对国际格局的演变和超级大国霸权地位的起落,以及中华人民共和国在联合国的一切合法权利得以恢复,美国开始调整对华、对台政策。1972年,中美两国在上海发表了《上海公报》,美国表示:“在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国对这一立场不提出异议。”这是中国对美斗争的重大胜利。

——摘编自高民政《1949至1979:中美围绕台湾问题的军事政治较量及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中俄两国关系发展进程及特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出新中国成立后美国对台政策的表现并分析20世纪70年代中美关系走向正常化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家对外政策调整的认识。

材料一 1770~1840年,英国工人每一工作日的劳动生产率平均提高27倍。从18世纪末至19世纪40年代,英国工业生产大约增长4倍以上。1840年前后,大机器生产已经取代手工生产……英国率先完成工业革命,成为“世界工厂”。

——杨共乐《从历史印迹中走来的世界·外国篇》

材料二 如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

(1)依据材料一并结合所学知识,简述工业革命给英国带来巨大变化。工业革命后的英国发动的侵略中国的鸦片战争对中国社会发展产生了什么影响?

(2)依据材料二结合所学知识,简述“两弹一星”对提高我国国际地位和维护国家安全所起的作用。

(3)结合上述两段材料,谈谈科技创新对中华民族伟大复兴的意义。

材料一:随着中国大门被迫打开,西方先进的机器生产方式使中国人眼界顿开。19世纪六七十年代,中国民族资本主义诞生了。然而,帝国主义不允许中国通过发展资本主义走向富强;封建主义也设置重重障碍,限制中国民族资本主义的发展。中国民族资产阶级抱着实业救国的信念,在帝国主义、封建主义和官僚资本主义残酷挤压的夹缝中奋力拼搏。甲午中日战争以后,中国民族资本主义有了初步发展。辛亥革命后到第一次世界大战期间,中国民族资本主义出现短暂的春天,创造出不少令世人瞩目的业绩。南京国民政府统治前期,民族工业得到较快的发展。但在抗日战争和解放战争期间,中国民族资本主义遭受日、美等帝国主义和国内官僚资本主义的残酷打击,陷入绝境。历史证明,在半殖民地半封建的中国,实业救国的道路是根本行不通的。

材料二:在探索社会主义建设道路的过程中,由于急于求成,后来出现了“大跃进”“人民公社化”的失误,更发生了给国民经济发展带来浩劫的“文化大革命”。尽管如此,新中国成立后的三十年间,经过党和人民的艰苦奋斗,我国的社会主义建设仍然取得了很大成就。

中共十一届三中全会后,中国实行改革开放,走上中国特色的社会主义建设道路。二十几年间,从计划经济模式转向社会主义市场经济,国民经济高速、稳定、健康发展,到21世纪初,已总体达到小康水平,并正在向全面建设小康社会的目标迈进。

——以上均摘编自《普通高中课程标准实验教科书·历史必修②》

(1)根据材料一,指出阻碍近代中国民族资本主义发展的主要因素。

(2)根据材料一并结合所学知识,概括促进近代中国民族工业发展的共同因素。

(3)综合上述材料和所学知识,谈谈怎样才能保证我国“国民经济高速、稳定、健康发展”。