材料一 至司马迁写《史记》的时候,西汉已建国近百年,处于蓬勃发展、大有作为的时期,国内真正实现了空前的统一、各个区域之间的交流与日俱增。与城外国家之间也开展了广泛的经济文化交流;人们的眼界大为开阔,民族自信心、白豪感都达到了前所未有的高度。司马迁选用春秋战国以后的各种传说,不仅给古今帝王排了一个纵的世系,而且给各民族排了一个横的血脉网络。中原各诸侯国便都是黄帝的后代。不仅如此,连一向被视为戎狄蛮夷的秦、楚、吴、越等国,司马迁也为他们排列出了与黄帝的血缘关系。司马迁在《史记》中专门为各少数民族立传,……作《南越列传》第五十三赞扬南越王赵佗能和辑岭南百越地区的各个民族,成为汉王朝的南方屏障。他对汉武帝发动的伐大宛、伐东越、伐南越、伐朝鲜、通西南夷等掠夺性的战争都深为不满,他也谴责了勾奴统治者对汉族人民的侵扰。

——摘自吕伯涛《浅议司马迁的民族观》

材料二 从明代开始,中央王朝在西南地方民族地区陆续推行改土归流。由于土司制度的性质,无论是中央王朝执行权力还是土司履行义务,都是通过土司阶层来落实的,而改流的内涵即为改土司统治为流官治理。改流后,曾经的土司区武陵山区(湖北、湖南、重庆的交界地区)对外道路体系迅速扩张,以“川湖大道”“澧沅水道”“黔湖通道”等为主干的道路网络体系在短时期内形成,“自改土而后,拔荆斩棘,行李往来,逐为三省之要区,四冲之捷径”:迅速成为全国桐油、茶油、蜂蜜、漆、木蜡、朱砂、水银、各种药材等的重要产区;各地官学、义学、私整迅猛发展,“人知向学,富家以诗书为恒业,穷苦子弟争自灌磨,亦不以贫废读。”在联系日益紧密的情况下,“士知向学,弦诵不绝,生聚教训,尚取古法。兼之舟楫可通,商旅所集,风景犹类中州,近日人文振起,彬彬礼乐之乡”。

——摘编自莫代山《改土归流对中华民族发展的贡献》

请回答

(1)根据材料一、归纳司马迁的民族观的内涵,并简述其形成的原因。

(2)根据材料二指出改土归流前后国家对西南民族地区统治方式的变化,并归纳改土归流对民族地区的历史意义。

(3)综合材料一、二、谈谈你对中华民族共同体建设的认识。

材料一 明太祖初一海内,仍元制,设中书省,综理机务。行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官直文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自张廷玉《明史》卷一〇九

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,谙熟政令。且综理庶务,少搀杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅议》

(1)据材料一,指出明朝前期对传统中央官制创新的主要史实。与材料一相比,材料二中阁臣权力有何变化?

(2)据材料二,指出明中期阁臣对政治建设的积极作用;并分析其原因。

| A.《浅议我国早期国家政治制度的创立者——大禹》 |

| B.《趣谈周武王与分封制》 |

| C.《论隋唐三省六部制度对中国历史的影响》 |

| D.《论明代丞相与内阁的权力制衡》 |

材料一:新中国成立初期,受诸多因素的制约,中国的外交实践较多地体现为与苏联等社会主义国家和周边国家的双边外交,多边外交的实践相对有限,但也不乏成功的范例……1955 年后,一些原来对中国态度并不友好的国家开始对中国驻外使馆人员表现出友好的态度。1949~1954年,同中国建交的民族国家仅仅有印度、缅甸、印尼和巴基斯坦4个国家,而到1959年底,尼泊尔等11个国家同中国建立了外交关系。至 1965年,同中国建交的国家从建国初期18个增加到49个……正如毛泽东所说,中国恢复联合国合法席位是“非洲黑人兄弟把我们抬进去的”。

——摘编自陈玲《建国初期多边外交的实践及分析》

材料二:1978年,党的十一届三中全会确立了中国改革开放和以经济建设为中心的基本国策,中国外交进入新的历史时期。从党的十三大开始,党的历次全国代表大会都将和平与发展作为中国制定内外战略策略最根本的依据。邓小平指出:和平共处五项原则是中国和平外交政策的本质体现,国际交往主要是以合作为基础。邓小平曾明确指出:“我们对外政策还是两条,第一条是反对霸权主义、强权政治,维护世界和平;第二条是建立国际政治新秩序和经济新秩序。这两条要反复讲。”“中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟,中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。”江泽民则强调“世界发展的活力恰恰在于这种多样性的共存。”中国“不仅要发挥亚太地区重要大国的积极作用,更要争取成为国际社会‘指导委员会’(如联合国)和各种国际机制的关键成员,在‘有理有利有节’和斗而不破的策略指导下,渐进地和有效地推动现有的国际政治经济秩序,使之更加符合多数国家的利益和人类的方向”。

——摘编自张涛华《改革开放以来中国多边外交的选择与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举新中国成立初期中国多边外交成功的范例,并说明其影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出改革开放以来中国多边外交发展的基础,并说明中国多边外交发展的方向。

材料一 17世纪以来,英国平均每四五年就会发生一次荒歌,导致粮价上涨,骚乱活动频发。为此,都铎王朝和斯图亚特王朝早期的中央政府通过王室公告、敕令和议会法令等限制乃至禁止粮食出口并免除粮食进口关税,同时在全国范围内搜查余粮以供应市场。而部分乡绅认为都铎政府试图用“粗糙的地方行政管理机器”来取代中间商,会适得其反。基于对地方情况的了解,乡绅通过请愿等方式对中央政策产生直接或间接影响。担任治安法官的乡绅是中央教荒政策的主要执行者,中央政府通过他们的报告来了解相关政策的落实状况。地方乡绅还致力于改良农耕技术,以提高粮食产量,同时发表救荒册子和农书等。

——摘编自冯雅琼《近代早期英国救荒知识的产生及传播》

材料二 新中国成立初期,中共决定摒弃传统乡村社会救济理念和模式,改为以国家动员和组织乡村民众自救为主、发放救济物资为辅的理念和政策。乡村社会救济的根本途径就是提高物资产量,要提高产量就必须投入生产劳动,只有生产劳动才能增加产量。同时,通过乡贤和各级政府等渠道,要求破除农民的“等、靠、要”思想,提倡群众互助、自由借贷、变死钱为活钱等方法,对生产者采用先行贷粮、后收成品的方式、推动各地农副业生产恢复、副业的生产也成为增加灾民收入、提高灾民自救能力的重要方式。各地政府工作人员与人民解放军开展节约“一两米运动”,有的机关甚至每日每人节约四五两粮食,有的干部拿出全部津贴救济灾民。

——摘编自谢迪斌《新中国初期乡村荒政与城乡二元结构的缘起》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析推动近代早期英国乡绅救荒行为的主要因素。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代早期英国相比,新中国成立初期救荒举措的优势。

材料一 随着罗马帝国分为东、西两个部分,早期的东罗马帝国皇帝为了能够更好、更快地巩固自己的皇权地位,开始赋予执事官一些特殊的权利。从君士坦丁王朝到查士丁尼王朝,执事官的权力日益坐大,逐渐成为帝国最重要的官员。执事官拥有庞大的下属机构,对地方官员进行监督,“不论各省区发生任何情况,只要他们认为重要,需要汇报,就立刻上报给皇帝和执事官”。执事官制度是4—6世纪罗马国家形态向拜占庭国家形态转变的催化剂。

——摘编自徐家玲《早期拜占庭执事官职能探析》等

材料二 宋朝磨勘制度作为考课制度的一个补充,专门用于官员在叙迁本官或寄禄官阶时的审查和考核。宋朝在磨勘年资方面有十分具体和详细的规定,“考绩之法,一以岁月为劳,而不以亲辣为异尔”;把官员在差遣期间的课绩减否,即在任时的功绩、才能、作风、治效等各方面表现作为磨勘的主要标准;以官员的各类文状为依据对官员进行磨勘,甚至在某种意义上可以说,磨勘制度就是以审核各类文状为主要形式的考核制度,各级官员非经有司审核放行,就不能转改官阶。宋朝磨勘法还规定高级官僚无磨勘,“升朝官至后行郎中更不磨勘”。

——摘编自曾小华《略论宋朝磨勘制度的特点及其社会原因》

(1)据材料一并结合所学知识,指出早期拜占庭执事官制度形成的背景和实施的目的。(2)据材料二、概括宋朝磨勘制度的特点。

材料一 美国对苏联的贸易管制政策可以追溯到苏俄革命时期……30年代美国承认苏联并给予最惠国待遇,美苏经济关系理应得到顺利发展。然而苏联在战争危机日益迫近的祭要关头谋求自保,使美国不愿意积极推动美苏经济关系的发展。美苏经济关系的“蜜月”实际上是在第二次世界大战期间度过的。战后苏联把经济复兴资金的来源,寄托在战败国的战争赔偿和美国的经济复兴援助上。美国却完全堵死了向苏联继续提供租借物资援助和经济复兴贷款的大门,并且从根本上改变了德国战争赔偿乃至德国重,建政策的方向。苏联在战后经济复兴问题上越得不到美国的经济援助,在德国战争赔偿问题上与美国的对立越深化。美苏双方都重新估计对方的战略意图,走向全面对抗。美国对苏贸易政策也逐渐从自由多边贸易向贸易管制方向转变。

——摘编自崔丕《美国的遏制战略与巴黎统筹委员会中国委员会论纲》

材料二 半个多世纪以来,西方国家一直没有放松过对中国的军事技术封锁及武器的禁运……1949年美国国会出台了《美国1949年出口管制法》,这是美国采取对中国武器禁运政策的开始,也是西方国家对华禁运的滥觞。1949年11月22日,美国又同英国、法国等一些国家举行秘密会议,成立了一个不公开的组织——“输出管制统筹委员会”,其主要任务是限制对社会主义国家输出战略性物资和技术,而对中国的出口管制尤其严格……90年代中国开始与以色列接触寻求引进预警机等先进武器装备、寻求在无人机等领域进行合作等。美国大加阻拦并施加压力,迫使以色列有关公司中止与中国签署合同。在美国眼里“中国”与“军事”是紧紧地联系在一起的,美国出口到中国的任何东西,都可能与“军事”联系起来。这是美国封锁中国的一个生动写照。

——摘编自韩旭东《美国对华技术封锁50年》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三四十年代美国对苏政策的变化并分析变化的原因。(2)根据材料二概括以美国为首的西方国家扼制中国发展的主要手段。

材料一 汉王朝在广阔的边疆地区以长城为主干,设置完善的由塞、障、亭、燧组成的瞭望预警和防御为一体的边防体系,以防御来犯之敌,维护边疆地区的安定⋯⋯对强大的匈奴先后采取了和亲、武力进攻、纳降、内徙、分化瓦解等政策;对西域诸国则是先后采取了频繁遣使者往来以密切关系、武力征服、和亲、屯田、册封官爵等政策和措施……从边疆稳定、民族关系和睦的角度看,汉王朝的边疆政策是较为成功的。……清代不仅通过设置东北三将军、伊犁将军等在陆路屯重兵于边疆,在海疆亦设立全面的防御体系,定期巡边。边疆将军管理所辖区的边防、屯田、贸易和征税诸事务。清廷还对边疆各族采取盟旗、伯克和土司等管理制度,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,强调其地方行政由本民族人士负责。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 鸦片战争导致中国国门洞开,从此陷入“三千年未有之变局”。19世纪70年代以后西方列强扩大了对中国的侵略,中国边疆地区出现了新的危机。西北方向,英俄插手甚至侵入新疆、西藏;东南方向,美国、日本先后企图侵占台湾;西南方向,法国的侵略战火从越南蔓延到了中国本土。从北到南从东到西,中国陷入了严重的全方位的边疆危机,面临被瓜分的威胁。

——摘编自但兴悟《“大一统”中国的重新塑造:近代边疆危机与建省改制》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代经略边疆的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,近代中国边疆碰到的新问题,并分析其原因。

材料一

宋朝十分重视对西南地区的经营管理。宋代是广西历史上发展较快的一个时期,但是由于广西区内的经济发展基础较为薄弱,发展速度明显跟不上其他地方,同时,区内不同地方的发展情况也各不相同。桂西北民族地区一般以家族或部落为基本单位,对少数民族地区发展和社会治理有着深远的影响。宋王朝对广西境内不同地区的治理策略也经历了不断的变化、调整。在桂西北地区,宋王朝主要采用“以夷制夷”的治理方法,通过设置羁縻州、县、峒来管理地方。

——整编自易建龙《论宋王朝治理桂西北民族地区的策略》

材料二

1951年6月,中央民族访问团到广西慰问各族人民。访问团在广西一边宣传民族政策,一边组织专家对广西壮、瑶、侗、苗等少数民族进行社会历史调查。此后又组织了民族识别调查组,对广西境内有争议的民族成分如黎、伶、徕徕、偏等族群进行调查。……他们整理成29份共40多万字的调查材料。各地还组织了少数民族语言调查,对47个壮族聚居县52个点进行壮语方言调查,并在此基础上研究壮文的创制,最终形成在壮族地区全面推行使用的拼音《壮文方案》。

——摘编自方素梅《新中国初期的社会调查与民族工作》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括宋朝时期桂西北地区的民族社会状况,并阐述宋朝是如何治理该地区的?(2)根据材料二,结合所学知识,分析此次广西民族社会调查的学术价值及其意义。

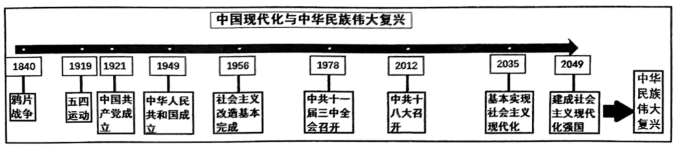

——摘编自李熠《中国式现代化的历史演进与理论创新》

从图中任选两个时间点,指出这两个时间点之间的历史时期,根据材料并结合中国近现代史,对该时期中国现代化与中华民族伟大复兴的关系进行阐释。(要求:明确列出两个时间点,正确写出历史时期,阐释的观点正确,史实准确,论述充分,表述清晰)