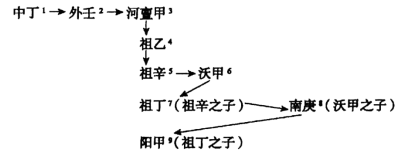

| A.嫡长子继承制逐渐确立 | B.王位继承缺乏制度规范 |

| C.兄终弟及方式渐趋成熟 | D.血缘宗法关系影响深远 |

材料一

材料二 欧洲人眼中的“科举制”

| 人物 | 看法 |

| 利玛窦(1552—1610年), 明万历年间来中国居住 达30年。 | “标志着与西方一大差别而值得注意的一大事实是,他们全国都是由知识阶层的人来治理的。井然有序地管理整个国家的责任完全交给他们来管理。” |

| 魁奈(1694—1774年), 法国启蒙思想家。 | “中国的先进性在于,中国不存在欧洲社会那种意义的阶级分 野,没有世袭贵族,人们的社会地位和身份是可以变动的,一 个人的功绩和才能是他可能获得显赫地位的唯一标准。” |

| 伏尔泰(1694—1778年), 法国启蒙思想家。 | “人们完全不可能设想一个比这更好的政府,在那里,事无巨细均由相互制约的大衙门审理,而只有通过层层严格考试的人才能进入这些衙门任职。中国的一切都通过这些衙门自我调节。” |

| 休谟(1711—1776年)英 国哲学家、经济学家、历 史学家。 | “中国是一个幅员广大的帝国,使用同一种语言,同一种法律,同一种方式交流感情”“中国一流人才的出路也极为单一,学而优则仕。除此之外,中国想象不出还有什么更好的出路。在这种情况下,怎能指望中国人会在科学上投入什么精力?” |

——摘编自傅军《西方从中国的科举制中学到了什么?》

材料三 到18世纪末,英国官吏任用仍主要采用恩赐制、政党分肥制等。……19世纪大批有关中国科举制度的著作在英国问世。……1853年底英国政府颁布《关于建立英国常任文官制度的报告》建议:确立考试任用制度,通过公开竞争考试、择优录取文官……这些建议遭到保守势力的强烈反对,直到1870年格拉斯顿内阁颁布新的政令,确认了报告中的基本原则并做了较具体的规定,英国文官制度最终确立。

——摘编自倪越《西方文官制度》

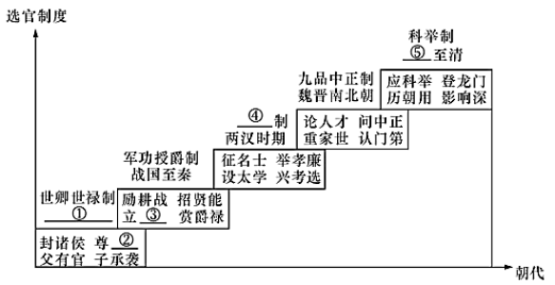

(1)根据所学知识,将材料一图示填写完整。

(2)根据材料二,说明西方人眼中的“科举制”形象。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括英国官员录用制度的变化,并分析其原因。

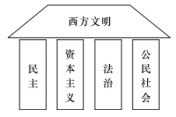

材料 某西方学者指出,“民主”"资本主义""法治”和“公民社会”犹如四个长条黑匣子,是构建西方文明所需的四大支柱。在这些代表政治、经济、法律、社会的黑匣子内部,有着高度复杂且互相关联的制度在发挥着作用。正是因为这些制度优势,使得公元1500年后西方社会在世界上独领风骚。然而,1900年后这些制度的衰退令人扼腕,使西方世界像明清时期的中国那样,正在走向沉沦。有人据此绘制近代以来西方文明结构图(见下图)。

——摘编自[英]尼尔·弗格森《西方的衰落》

结合图示并运用世界历史,对该学者的观点进行探讨。(说明:围绕一个观点进行肯定、否定或提出修改意见,并阐述理由。要求:观点明确,史论结合,逻辑严谨)

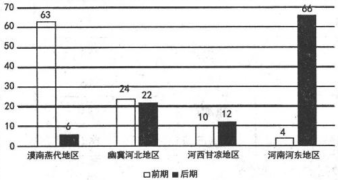

| A.鲜卑历史传统的影响 | B.国家中心区域的变化 |

| C.经济重心南移的推动 | D.中枢权力机构的调整 |

| A.三公—中朝—尚书台官仓鸠杖 | B.中书省—尚书省—六部十家牌法福田院 |

| C.三司—转运司—知县义学义田 | D.中书省—行省—郡家训善堂 |

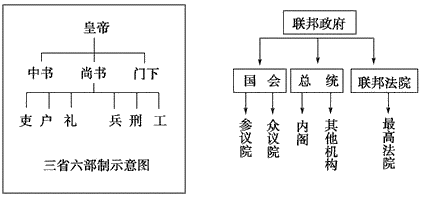

| A.都体现了三权分立,不同的是首脑的称号 |

| B.都体现了分权制衡,不同的是权力的归属 |

| C.都体现了中央集权,不同的是权力的分配 |

| D.都体现了民主政体,不同的是元首的权力 |

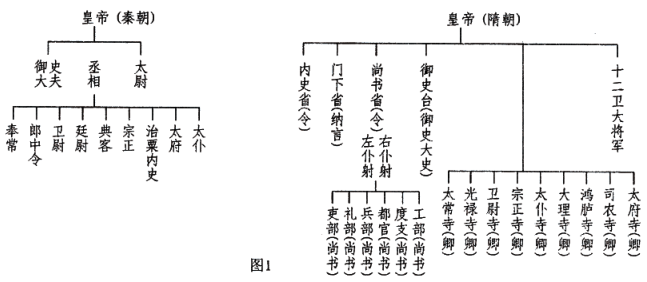

| A.政府决策程序趋于规范化 | B.中央机构具有浓厚的家国一体色彩 |

| C.中央机构继承中得到发展 | D.丞相的来源发生变化但地位不变 |

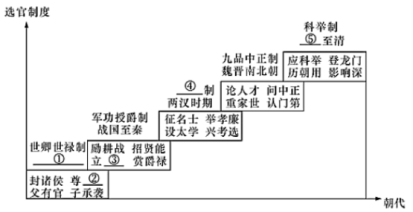

材料一

材料二 作为一种上千年的文化存在,科举制显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能而且将其制度化……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造。客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料三 到18世纪末,英国官吏任用仍主要采用恩赐制、政党分肥制等。……19世纪大批有关中国科举制度的著作在英国问世。……1853年底英国政府颁布《关于建立英国常任文官制度的报告》建议:确立考试任用制度,通过公开竞争考试、择优录取文官…这些建议遭到保守势力的强烈反对,直到1870年格拉斯顿内阁颁布新的政令,确认了报告中的基本原则并做了较具体的规定,英国文官制度最终确立。

——摘编自倪越《西方文官制度》

(1)根据所学知识,材料一图示③④应填写 、 。根据材料一二并结合所学知识,指出科举制的“客观的历史合理性”的体现。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括英国官员录用制度的变化,并分析其原因。

| A.皇帝逐渐倾向于任人唯亲 | B.君主专制不断得到强化 |

| C.清王朝议政范围逐渐扩大 | D.统治阶级内部权力更迭 |

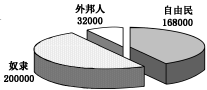

| A.雅典超半数的居民拥有公民权 | B.雅典民主的社会基础为自由民 |

| C.少数奴隶主贵族独享雅典民主 | D.外邦人享有雅典最广泛的民主 |