| A.苏维埃政权建设要循序渐进 | B.土地革命利于扩大群众基础 |

| C.工农武装割据道路符合国情 | D.政权建设是革命的首要任务 |

| 选项 | 史实 | 结论 |

| A | 14世纪,法国召开了由教士、贵族和市民代表组成的三级会议 | 法国形成了限制主权的历史情况 |

| B | 1689年,英国议会颁布《权利法案》 | 标志着英国责任内阁制的形成 |

| C | 1787年,美国制定宪法,规定联邦政府实行三权分立 | 美国政体深受启蒙思想影响 |

| D | 1875年,法国通过新宪法,规定了总统与国会的权力 | 推动了法兰西第三共和国的建立 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

| A.反映了民本思想 | B.质疑了乞留功效 | C.维护了中央权威 | D.强化了地方治理 |

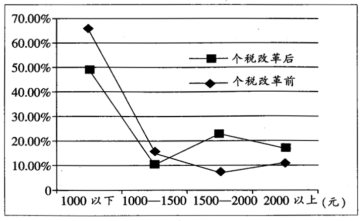

| A.与农业税改革步伐一致 | B.提高征税以增加财政收入 |

| C.利于缩小社会贫富差距 | D.简化手续以刺激居民消费 |

| 一 | 对边区各个机关的预算决算事项进行审核。 | |

| 二 | 对全边区征粮,征税相关事项进行审核。 | |

| 三 | 检举边区贪污,浪费事件。 | |

| A.壮大了反抗国民政府的力量 | B.保障了革命根据地军民的生活 |

| C.维护了边区政府的司法公正 | D.体现了中共对政权建设的探索 |

| A.提高门下省地位防止宰相专权 | B.加强审核职能以提高决策的科学性 |

| C.尚书门下相互制约以维护皇权 | D.整合尚书门下两省以提高行政效率 |

材料一 隋唐时期诞生的科举制度,到宋代起了极大的变化,考试的内容从重诗赋到重经义,取消行卷制,实行弥封制。考试环节除了乡试、省试之外,又增加了殿试。考试时间从每年一次,变为三年一次,录取名额大幅度增加。录取后由不能直接做官到直接为官。进士由不分等到分若干等。又另外实行三舍法,并大量录取特奏名进士。实行别头试,不许做官人作状元,种种变化可谓纷繁复杂,在这诸多的变化中,录取取士数量的大幅度增加影响最为深远。

——摘编自李裕民《寻找唐宋科举制度变革的转折点》

材料二 1905年的废科举产生了影响深远的社会后果。在乡村造成办学主体由私向公的转变,减弱了民间办学和就学的积极性。新学制对贫寒而向学之家的子弟有所排斥,导致乡村读书人数量日益减少、平均识字率逐渐降低。而乡民对新教育传授的“知识”却不那么承认,使新学生在乡村中不受重视,流向城市寻求发展。乡村读书人心态也开始转变,厌弃固有生活,甚至轻视农民。随着城乡的分离,在都市中游荡的知识青年和失去读书人的农村都成为受害者。科举制废除的一个重要社会后果即乡村中士与绅的疏离,“乡绅”的来源逐渐改变,不再主要由读书人组成,乡绅与书本“知识”的疏离可能意味着道义约束日减,其行为也可能会出现相应的转变,容易出现所谓“土豪劣绅”。结果是“劣绅”及其伴随的“土豪”、“土棍”、“地棍”、“土劣”等用语日渐普及,从一“独夫”的帝王统治变为“千万无赖之尤”的混治,恐怕是导致后来所谓“社会矛盾激化”的重要原因之一。

——摘编自罗志田《科举制的废除在乡村中的社会后果》

(1)根据材料一并结合所学知识概括宋代科举考试的特点,并分析宋代的科举考试给当时的中国社会造成的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识概括废除科举后中国乡村社会发生的变化。

材料一 1648年10月,统治西班牙(西班牙哈布斯堡王朝)、神圣罗马帝国、奥地利(奥地利哈布斯堡王朝)的哈布斯堡王朝和法国、瑞典以及神圣罗马帝国内勃兰登堡、萨克森、巴伐利亚等诸侯邦国通过多边多轮会议,最终签订了《威斯特伐利亚和约》,形成了威斯特伐利亚体系。《威斯特伐利亚和约》中最突出的内容就是运用法律否定了教皇和皇帝的权威,承认了一系列民族国家的独立及其正统地位,是近代国际政治体系的开端。

——摘编自韩略 刘伟博《试析威斯特伐利亚体系到维也纳体系的国际关系格局转换》

材料二 1815年6月9日,英、奥、法、俄、普、西、葡及瑞典签署《最后议定书》,维也纳会议宣告结束。在维也纳会议上,反法同盟的主要成员国为了防止革命对本国的政治统治形成威胁,制定了维护封建统治的“正统主义”原则。根据这一原则,它们首先恢复了法国、西班牙、那不勒斯、葡萄牙旧王朝的统治。而且,为更有效地维护这一体系,1815年9月,在俄国沙皇亚历山大一世的积极倡议下,欧洲各国君主建立了“神圣同盟”,以保卫君主政体和基督教义。俄、英、普、奥等欧洲强国为了解决列强有关领土纷争的矛盾,逐渐形成了所谓的“领土补偿”原则,即列强的利益可以失此得彼。由于这个原则,各列强既得利益不但不受损失,而且可以明目张胆地宰割和瓜分弱小国家。

——摘编自于光胜《马克思恩格斯论维也纳体系的实质》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳威斯特伐利亚体系形成的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明维也纳体系的实质。综合上述材料并结合所学知识,指出威斯特伐利亚体系和维亚纳体系处理国际事务的共通之处。

材料一 在中国近代不管是旧式农民起义的太平天国和义和团运动,还是资产阶级维新派主导的戊戌变法和革命派主导的辛亥革命,有的是采取和平改良方式,有的是采取武装暴动方式,但基本是冲着清王朝和帝国主义而去。除了那些直接针对反帝的政治斗争外,中国近代绝大多数政治参与活动或多或少借鉴或直接学习了西方一些国家的政治参与方式,如广泛的政治宣传发动,深入地进行政治结社,特别是辛亥革命后一段时间内,更是掀起了全盘学习西方政治的高潮,国会选举、组建政党、责任内阁等。随着中国经济的近代化和工业化,新生的工人阶级成长起来,而且很快就以独立的阶级力量登上政治舞台,中国几千年封建社会终于在经济基础和阶级队伍上有了质的变化,这也就注定了中国近代政治参与的前途不再是维护封建统治或者简单的改朝换代,而是要实现中国社会质的变革。

——摘编自徐军《中国近代政治参与的历史考察》

材料二 在西方,政党把包括议员选举、总统选举、执法者的选举等作为党活动的重要内容。如美国两党在国会两院中分别设有竞选委员会,主要负责为该院本党议员竞选连任或非在职的候选人募集资金、提供帮助。英国的选举以地方议会的选区或投票区为单位。选举政府官员是选民通过投票的方式直接选出政府公职人员,包括选举总统、政府首脑、州长、主要行政部门负责人等。无论是大选、中期选举,还是地方选举,都是选民对政党、政府及其官员表现的一次全面检验和评判。若现任政党、政府或官员在任期内政绩平平、政策失误,不能为选民谋求福利,引起社会的强烈不满,就会遭到选民抛弃。民众的政治参与仅仅体现在投票和选举上,以选举的统计为体现的选民偏好的聚合在决定了候选人之后,大众的参与基本被排斥在决策过程之外,真正有能力进行政治角逐的,是那些所谓的社会精英。

——摘编自齐春雷《西方政党制度下的政治参与及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代国民政治参与的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,评价西方政党制度下的政治参与。综合上述材料并结合所学知识,分析影响政治参与程度的主要因素。

| A.促进了民间手工业的发展 | B.加强中央对地方的控制 |

| C.源于新式生产方式的推动 | D.促进了赋税制度的改革 |