材料一 在我国古代并没有“协商民主”的概念,但也存在着许多蕴含或体现协商元素的实践。朝堂议事机制就是我国古代封建王朝统治者们所实施的一种听政议政机制,具体而言就是各个王朝统治者们为解决事关国家或民族重大问题,以及其他统治事宜而开展商讨的一种决策机制。虽然这种机制涉及的仅仅是以皇帝为首的统治阶级内部的少数人,是一种内输式的、精英阶层的协商,但仍具有其积极意义的。

——摘编自杨守涛《我国古代协商传统研究》

材料二 近代中国“协商政治”是从追求“议会协商”开始的。《辛丑条约》签订后,晚清政府对其政治体制进行了一次革新,试图通过立宪改革来挽救其败亡的命运。谘议局与资政院就是立宪改革的重要举措,它们是清政府试行议会、开放政权的第一步。中华民国成立后,各类政党、社团纷纷建立,。为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。但乱象丛生,接连受阻,之后又在早年国民党的一党训政体制中彻底沦为边缘角色。

——摘编自周巧生《近代中国“协商政治”的制度渊源探究》

材料三 中国共产党自成立之时就注意发挥协商民主的作用。第一次国共合作时期,中国共产党就将协商融入政治生活中,以个人身份加入国民党,实行党内合作,通过有效协商开展合作基本消灭了北洋军阀的统治;到第二次国共合作,协商建立抗日民族统一战线,为抗日战争胜利奠定了基础。1945年抗战胜利,重庆谈判达成召开政治协商会议的共识,从此“政治协商”承载了国人对战后在纷繁复杂的社会状况下和平建国的美好愿望。新中国成立后,政治协商会议虽未落地生根,但这种集众家之长、和平协议国是的传统却被中共和民主党派继承下来,并在1949年召开的新政协发扬光大,直至开创具有中国特色的多党合作和政治协商制度。

——摘编自张晓《浅议中国的协商民主制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代协商机制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国初期协商政治不成熟不成功的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析中国共产党实行协商民主的意义。

| A.《浅议我国早期国家政治制度——夏商西周》 | B.《趣谈秦始皇与郡县制》 |

| C.《论隋唐三省制度对中国历史的影响》 | D.《论元代内阁制与中央集权的强化》 |

| A.《浅议西周分封制》 | B.《谈北宋“重文轻武”的特点与影响》 |

| C.《元朝行省制影响》 | D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

| A.《以〈红楼梦〉为例浅议宗法制下的社会生活》 | B.《论隋唐三省六部制对中国历史的影响》 |

| C.《谈北宋“重文轻武”的特点与影响》 | D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

材料一 从《南京条约》签订开始……晚清国人也对西方的领事制度有了新接触,逐渐萌生了国际法上向国外派遣公使和领事的需求,并开始纷纷向海外各口岸派遣公使和领事,使中国的使领馆制度日趋形成。中国外交开始重视通过国际法上的谈判方式来解决清政府和他国之间的争端,谈判在这一时期对国家权益的挽回及维护国家主权方面起了相当大的作用。

——摘编自董临瑞《从(南京条约)看晚清时期国际法在中国的运用》

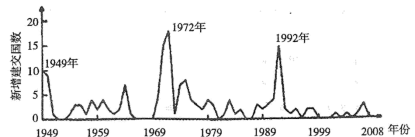

材料二 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(1)根据材料一归纳清政府外交向近代外交转变的表现,结合所学知识分析其原因。

(2)从1949年、1972年和1992年三次建交的高峰中任选两次,分析促成建交高峰的因素。

材料一 春秋战国时期,按“官有能而禄有功”的原则,废除血缘世袭的贵族制,建立起官僚行政制度。秦至汉初,秉承法家理念,功与能为官吏升迁任免的主要依据。汉武帝以后,儒生出身的官吏地位上升,官吏个人品行对于引导、教化百姓的功用日益受到重视。东汉时,士大夫追逐基于德行的“名”,官吏矫情虚伪而无实际才能成为普遍现象,曹操执政,强调“唯才是举”,功、能者优先,“不官无功之臣,不赏不战之士”。西魏北周选任官吏,突出思想品行的重要性:“凡所求材艺者,为其可以治民。”强调对官员的品行和政绩考核。“其志行名者,则举之;其志行不善者,则去之……凡求贤之路,自非一途。然所以得之审者,必由任而试之,考而察之。”

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二 唐代将品德与任职态度方面的“四善”作为考察官员最重要的内容:“一曰德义有闻,二曰清慎明著,三曰公平可称,四曰恪勤匪懈。”同时规定各类职务的最佳业绩标准,称作“最”。每年考核,公示结果。考核分为九等:“一最四善为上上,一最三善为上中,一最二善为上下……居宫饰诈,贪浊存状,为下下。”“善”是获得薪酬奖励与迅速提升的关键。

——据《新唐书》

材料三 取士概归学堂,固已明示天下以作新之基……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,具有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。其才高者,固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民。

查科场试士,但凭文字之短长,不问人品之贤否。是以暗中摸索,最足为世诟讥。今学堂定章于各项科学外,另立品行一门,用积分法,与各门科学一体考核,同记分数,共分言语、容止、行动、作事、交际、出游六项,随处稽查,第其等差,至考试时,亦以该生平日品行分数,并合计算。

凡算学、地理、财政、兵事、交涉、铁路、矿务、警察、外国政法等事,但有一长,皆可保送。俟考试时分别去取……其取定者,酌量用为主事、中书、知县官。

——摘编自《袁世凯、赵尔翼、张之洞等会奏之停科举推广学校折暨上谕立停科举以广学校》(1905年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括秦至唐官员选拔所体现的“德”、“才”观的变化并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评述清末对“德”、“才”的新认识。

材料一:汉代察举制与唐代科举制之比较

| 察举制 | 科举制 | |

| 内容 | 地方长官选拔,送到中央,后汉中叶有考试形式;以地方均衡为原则;重德行(孝),重事功(廉)。 | 个人自由向地方政府报名,送中央考试录取;全凭个人才学自由竞争;重才学,尤重诗文。 |

| 影响 | 人才分布四方,地方政治优良;官与吏之仕途不分,行政经验丰富;经学(自有家法)法学能世家,终形成门阀社会。 | 人才群趋中央,增加对中央之向心力;加重官与吏分为两途之趋势,形成吏员政治;文学靠天才性灵,不能世家,不致形成固定阶级。 |

——摘编自严耕望《中国政治制度史纲》

料二:英国是最早形成文官系统的西方国家(文官指事务官,即脱离政治争斗影响,担任实际行政事务的可永久任职的工作人员)。英国资产阶级革命后,官吏任用制度仍深受封建恩赐制影响,任用私人和卖官鬻爵现象依然严重存在。工业革命后的英国蒸蒸日上的态势与人才奇缺、效率超低的政府工作职能的矛盾不断升级,改革的呼声越来越高。1853年英国的《麦克莱报告》指出:职员任用须经公司竞争考试,考试及格后再受训二年,期满按成绩分配工作。这一报告影响至深,英国行政部门流行的“通才教育”传统即追溯于此。

——摘编自陈小锦《从英国文官考选制度看清末科举制的衰亡》

材料三:英国借鉴科举并非生搬硬套,而是吸取了科举制度的合理内核,取考试的平等竞争原则和择优录用方法,舍弃了科举考试空疏无用的古代经典内容,因而后来能被其他欧美国家和日本等国仿效。

——摘编自李兵、刘海峰《科举:不只是考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析科举制能够延续一千三百多年的原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括英国文官制度建立的背景及其主要特征。

材料一 乡里制度乃是“皇权”(君主制专制主义国家权力)渗透乡村区域、直接间接控制乡村区域及其民众的制度性安排。没有相对健全有效的乡里制度,王朝国家就不能有效地控制乡村民户、征发赋役,亦难以建立并维护相对稳定的乡村社会秩序。正因为此,历代封建王朝均不遗余力地制定适应其统治需要的乡里制度,并努力将其推行到其统治下的各地去。乡里制度的全面建立和实行,说明“皇权”程度不同地渗透到乡村区域,基本实现了对乡村区域与民众的控制。在这个意义上,中国历史上的“皇权”是“下县”的。自秦汉以来,虽然乡里制度屡有变革,但作为王朝国家的一种基层统治制度,却是一脉相承的、从未断绝。

——摘编自鲁西奇《“下县的皇权”:中国古代乡里制度及其实质》

材料二 20世纪七八十年代以来,受新自由主义影响,西方发达国家第三条道路兴起……社区重新进入政府的决策视野,积极的公民权利和社会融合成为公共政策的主旋律。“政府大幅削减公共开支,积极推进公共部门的私有化,政府对社区服务的投入急剧下降”“政府逐渐从服务供给的垄断者身份转变为服务购买的最大雇主,形成了以社区为依托的社区照顾政策”。发达国家的社会力量参与社区治理的空间得以扩大,在美国发展出一些以发展经济为重点的“社区发展公司”……在英国,一些社区志愿者组织相继出现,陆续进入社区治理领域。

——摘编自吴晓琳、郝丽娜《“社区复兴运动”以来国外社区治理研究的理论考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代乡里制度的积极作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪七八十年代以后西方城市社区治理的变化。

材料一:从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二:故宫导游说:“这个不起眼的偏房,在雍正时代及以后的清朝政治生活中成为了这个王朝的权力中心。”

材料三:(隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明、清四代的制度表现。

(2)根据材料三结合所学,指出隋唐时期的选官制度,并分析其积极影响。

(3)在中国古代政治制度的演变过程中包含着众多矛盾,根据上述材料并结合所学知识归纳这些矛盾。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了,代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举,炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘编自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料三 1397年明朝科举考试录取进士52人,全是南方人,北方举人全数落选。北方举人强烈不满,纷纷指责主考官自己是南人,就包庇南人压抑北人。朱元璋派人复查,结果是主考官并未舞弊违法,史称“南北榜争”。1425年,明朝实行按地域调配进士名额的制度,规定“南六十,北四十”。这一制度后来被清朝继承沿用。

——摘自林白、朱梅苏《中国科举史话》

请回答:

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。你如何看待材料三中的“南北榜争”问题。