| A.社会身份 | B.私人财富 | C.个人品德 | D.家族声望 |

材料一 自明朝中期起,……由于农业多种经营方式的推广,很多地方的农业染上了商业色彩,农产品主要面向市场而并非自己消费,同时粮食商品化的趋势也日益明显。……许多重要商品的贸易,已不再局限于地方局部范围内的狭小市场,而是被长途贩运到很远的地方销售,乃至行销全国。……在国内贸易发展的基础上,海外贸易的需求日益强烈。欧洲在与中国的贸易中,无一例外地都处于贸易逆差之中。由于这种贸易以中国的丝绸为主角,因此被西方学者概括为“丝—银对流”。

——摘编自张帆《中国古代简史》、樊树志《国史十六讲》

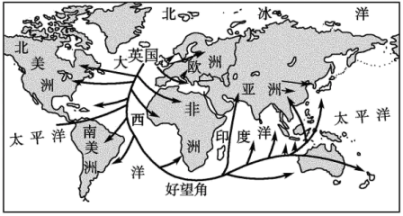

材料二 19世纪中叶世界贸易示意图

(1)依据材料一、结合所学,指出明清时期商业贸易出现的新现象,并分析这些现象出现的原因。

(2)依据材料二、结合所学,概括19世纪中叶世界贸易格局的特点,并分析其原因。

| A.印证人治社会的根本矛盾 | B.着重阐述了礼法结合的必要性 |

| C.意在扩大理学的社会基础 | D.利于推动科举制的发展与完善 |

| A.通用语言具有重要作用 | B.民族交往促进语言融合 |

| C.儒家文化占据主导地位 | D.民族团结推动边疆稳定 |

材料 黄河流域是我国古代粮食作物的主要分布区,史前时期,粟是黄河流域分布最广的粮食作物,裴李岗文化、马家窑文化等遗址都发现过粟。黍的分布与粟相当,是华北地区与粟共存的一种农作物。稻由于自然条件的限制,种植面积十分有限。

商周至春秋时期,稻成为仅次于黍、粟的主要粮食作物,郑州白家庄商代早期遗址曾发现过稻壳的遗存。小麦从西亚传入并在黄河流域种植,甲骨文中多见“麦”字,战国秦汉时期,关中地区修建的郑国渠、白渠、龙首渠等大型水利工程,大为改善了当地的灌溉条件,小麦成为仅次于粟的主要粮食作物。水稻在水利条件优越的地区已经大量种植,较以往有明显改变。

魏晋南北朝至宋元时期,黄河流域小麦和水稻种植面积不断扩大。这一时期域外传入的新粮食品种高粱、荞麦种植范围逐渐扩大,其中荞麦因抗秋寒低温、生长期短的特点,在南北各地广泛种植,明清时期,稻、麦的地位发生了新的变化。由于自然环境变化,黄河流域水稻种植面积明显缩小,同时小麦因灌溉技术的提高,替代黍、粟成为北方主要粮食作物。但这一时期粮食作物种植最明显的变化,则是以玉米、甘薯、马铃薯为代表的农作物的传入,它们因具有高产、耐瘠、耐旱涝的特点,广泛种植于原来不适宜稻、麦生长的地区,全面改变了原来农作物种植结构与组合形式。

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代黄河流域粮食作物种植结构的变化并简析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,分析古代黄河流域外来农作物传入的影响。

| A.秦朝覆灭原因的多样性 | B.秦的统一符合历史发展趋势 |

| C.秦重视社会秩序的构建 | D.关中秦地政治经济优势明显 |

①盐业生产经营方式发生变革 ②户籍管理制度日趋严格

③利于提高盐户的生产积极性 ④自由雇佣劳动日趋成熟

| A.①③ | B.②④ | C.①④ | D.②③ |

材料:万里茶道

从18世纪中期到20世纪初,中俄之间形成了一条横跨亚欧大陆,长达13000多公里,以茶叶为大宗商品的长距离贸易线路,被称为“万里茶道”。

它以汉口为起点,经恰克图到达俄国,又从俄国传入中亚和欧洲其他国家。最初,茶叶贸易的经营者是来自非产茶之省的晋商,他们采运两湖茶叶就地加工成茶砖,运至中俄边境口岸,再由俄商贩运至莫斯科和圣彼得堡。19世纪中叶,中俄茶叶贸易进入鼎盛时期,汉口成为对俄输出砖茶最主要的港口,俄国人依靠大规模的机械化生产垄断了汉口茶市,相继开办了顺丰、新泰、阜昌和百昌等砖茶厂,实现了茶叶采购、制造、销售和贩运的系列操作。19世纪末期,由于印度茶、锡兰茶的竞争,汉口茶叶港的地位受到威胁,汉口茶市的英国商人转而收购印度茶叶。1905年,横贯西伯利亚的大铁路全线通车,汉口的茶叶绝大部分由火车输往俄国。十月革命后,前苏联政府对华茶进口采取的关税壁垒政策,输俄茶叶贸易日趋衰落,在汉口的几家俄商茶厂相继关停,俄商独占汉口茶市半个多世纪的局面从此结束,长达两个世纪的万里茶道终于淡出历史舞台。

——摘编自刘再起《中俄茶叶之路:繁荣了200年的国际商道》

(1)指出中俄“万里茶道”的主要特点。(2)概括18世纪中期至20世纪初“万里茶道”兴衰的原因。

| A.有助于秦实现国家的统一 | B.旨在维护北部边疆秩序的稳定 |

| C.缓和了各民族之间的矛盾 | D.强化了君主专制统治的权威 |

| 类别 | 内容 |

| 1 | 奴隶和平民,奴隶主和贵族,官吏,军队,战争,方域,贡纳。 |

| 2 | 农业,渔猎、畜牧,手工业,商业,交通 |

| 3 | 天文历法,气象,建筑,疾病,生育,鬼神崇拜,祭祀,吉凶梦幻,卜法,文字。 |

| 4 | 其他 |

| A.文字体系已经形成 | B.经济生活较为繁荣 |

| C.阶级矛盾十分尖锐 | D.社会文明程度提高 |