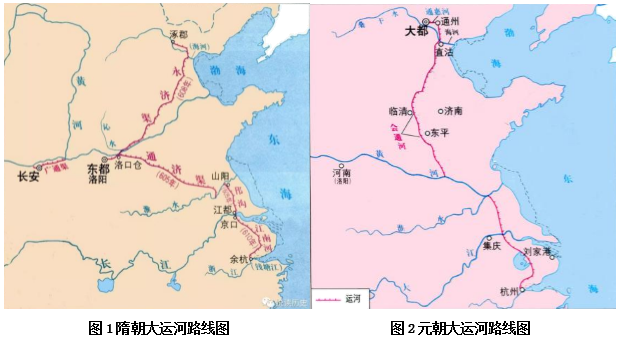

材料一:大运河是中国人民创造的举世瞩目的工程。图1、图2分别为隋朝和元朝的大运河路线图。

(1)根据材料一图1和图2的大运河路线图并结合所学,指出两条大运河的异同,并分别说明其成因。元朝除了大运河还开创了怎样的运粮路线?

材料二:清初,清查人丁数字以征丁赋,顺治八年(1651)丁数约1400万,至康熙五十年(1711)已恢复到2460万。至乾隆二十七年(1762)超过2亿,五十五年(1790)突破3亿大关。道光二十年(1840)鸦片战争爆发时,全国人口已达到4.1亿。……“永不加赋”和“摊丁入亩”相当于固定和取消人头税,既刺激了人口生殖,又消除了隐匿人口不报情况。与此同时政府对基层社会的控制更为强化,对定居乃至流动人口的清查更加严密,技术手段不断完善。版图扩张和改土归流也增加了不少新注籍的人口。社会经济的发展是推动人口增长的主要因素。在清政府重农政策引导下,土地开发范围更广,利用亦更为精密。番薯、玉米一类高产作物的引进和广泛种植,使客观上有可能养活更多的人。

——摘编自《清代的经济与社会》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期人口快速增长的原因。

材料一 春秋战国时期,商品经济迎来了第一个发展高峰;进入唐宋,随着生产力的又一次大发展,商品经济步入了第二个发展高峰。在这两次商品经济的发展高峰期中,宋代无疑是引人注目的,有的学者认为宋代发生了“商业革命”,发生了“市场结构与城市化的中世纪革命”。

——摘编自郭学信、张素英《宋代商品经济发展特征及原因析论》

材料二 元初,钞法管理严格,不仅设有专门的主管机关、兑换机关和印钞机构,还严格管控交钞(纸币名)的发行和昏钞(坏烂的纸钞)的处理,并规定凡印造伪钞者一律处死。因此,元初纸币颇有信用,发行纸币对促进经济交流和商业发展也有一定的作用。然而,元武宗(1307~1311年在位)即位仅两年,就借支钞本(发行交钞的后备金)千余锭。为弥补亏空,武宗大量发行至大(元武宗年号)银钞,对人民进行蛮横掠夺。此后,各统治者均大量印造宝钞。滥发纸币严重破坏了社会经济的发展。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)根据材料一,指出古代中国两次商品经济发展高峰的时期,并结合所学知识概述“宋代发生了‘商业革命’”的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析元代发行纸币的影响。

材料一 公元前594年鲁国实行“初税亩”开始,控制自耕小农,据以征收赋税、调发力役,成为国家发展的重要基础。公元780年,唐朝推行“以资产为宗”的两税法。在此之前,历代的赋税征收,或据田亩,或按人口,或据户头,收取粮食、丝绢等实物,有时亦收取钱币,名目与内容时有变化,税额也各有不同,但无不以个体农户为基础。清查户口、人丁,尽可能抑制豪强兼并土地,防止自耕小农破产,均是历代一以贯之的政策。两税法实施后的一千多年中,按资产收税,收取货币,成为赋税变化的主流。这也是明代“一条鞭法”、清代“摊了入亩”等制度的主要内容。土地占有量是核定资产、征收赋税的首要依据,土地兼并不再是政府关注的主要问题,对土地实际占有状况的清查与登记成为政府经济管理的重要活动。

——据李剑农《中国经济史稿》等

材料二 如表所示

1950~1965年中国农业税征收情况表(税额单位:细粮亿公斤)

| 时间 | 农业实产量 | 实征农业税 | 农业税占实产量% | |||

| 合计 | 正税 | 附加 | 合计 | 其中:正税 | ||

| 经济恢 复时期 | 3806.50 | 494.54 | 443.88 | 50.66 | 13.00 | 11.70 |

| “一五” 时期 | 8017.80 | 933.21 | 847.45 | 85.76 | 11.60 | 10.60 |

| “二五” 时期 | 6983.20 | 833.32 | 745.66 | 87.66 | 11.90 | 10.70 |

| 1963~ 1965年 | 5004.50 | 374.02 | 333.42 | 40.60 | 7.50 | 6.70 |

——摘编自《中国统计年鉴》

材料三 建设社会主义新农村,必须全面推进农村综合改革。今年在全国彻底取消农业税,标志着在我国实行了长达2600年的这个古老税种从此退出历史舞台,这是具有划时代意义的重大变革。

——摘自温家宝在第十届全国人民代表大会第四次会议上的《政府工作报告》(2006年3月5日)

(1)根据材料一并结合所学知识,指出两税法实施前后中国古代赋税征收的特点及变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1950——1965年我国农业税占农业实产量比例的变化趋势及主要原因。

(3)根据材料一、二、三并结合所学知识,谈谈你对我国取消农业税是“具有划时代意义的重大变革”的认识。

材料 唐朝作为我国封建社会的高度繁荣时期,其政治、经济、文化的发展程度都为后代所向往。经过了前期唐太宗、唐高宗和武则天三个时期的积累,唐朝在政治、经济、文化等方面都有了长足的发展。经过唐玄宗李隆基统治前期的励精图治和各方面的政策治理,唐朝进入了中国封建社会中三大盛世之一——开元盛世,在经济和文化发面开启了新的纪元,并在一段时期内为人民生活带来了相对安宁。此外,唐朝的文化取得了新的成就,达到了新的高度。

——摘编自马旭《开元盛世经济繁荣的原因分析》

根据材料并结合所学知识,自拟一个能够反映唐朝时代特征的书名,并运用具体史实予以说明。(要求:特征提炼准确具体,论证充分,史实准确,表述清晰。)

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 由于郡县的集权特征和其军事性质能使其调动一切资源,秦国曾普遍在边境上设置郡县来防范犬戎。秦统一后,匈奴盘踞“河南地”,直接威胁秦都关中地区。秦朝领土虽然空前广阔,但大部分都是被征服的六国故地。而周朝实行的分封制,导致各国在文字、风俗习惯等方面各有不同。因此,秦朝采用郡县制来保障对六国的文化影响。对于五岭等新征服的边远地区,秦始皇采纳李斯等人的主张,设桂林、象郡、南海三郡。

——摘编自黄栋法《综论秦国秦朝实行郡县制的原因》

(1)依据材料一和所学,说明周秦之间政治制度“大变局”的具体表现。

(2)依据材料二,概括郡县制在当时所具有的制度优势。

材料一 汉文帝及其子景帝在位期间,坚持“无为而治”。汉文帝曾经减免田租,景帝则将田租由十五税一减至三十税一,并立为定制。汉文帝一度将“算赋”(人头税)由120钱减为40钱,景帝则将男子为国家服徭役的年龄由17岁推至20岁。文帝、景帝自奉节俭,屡次下令禁止郡国贡献奇珍异物。汉文帝废除了秦朝的连坐制,将几种残害肢体的肉刑改以笞刑代替,景帝又减少了笞刑数目。在边境地区,汉文帝与匈奴继续实行“和亲”。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

材料二 下表内容为中国古代史上几个时期的政治状况

| 时期 | 政治状况 |

| 秦末 | 秦始皇大兴土木,漠视民生,迷信严刑峻法:农民起义频发;六国旧贵族趁机起兵复国,天下大乱。 |

| 东汉后期 | 外戚宦官交替专权,相互争斗;正直的士大夫抵制外戚宦官专权,出现“党锢之祸”:张角等发动黄巾起义;军阀割据,社会动荡不安。 |

| 西晋后期 | 晋惠帝缺乏理政能力,八位宗室藩王卷入宫廷政变,导致“八王之乱”;天灾频发,流民和内迁诸民族的起义此起彼伏。 |

| 唐末五代十国 | 宦官专权和朋党之争加剧;藩镇割据,政局不稳,内乱频作:农民起义军横扫大半个中国。北方民族南下,政权更迭频繁;昏庸、残暴之主比比皆是。 |

——据张帆《中国古代简史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“文景之治”形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,从上表中任选一个时期,写出该时期,并简要说明造成其政局动荡的原因。

材料一 交子务、会子务可分别称为北宋和南宋的“银行”。交子务是北宋掌管纸币印刷、发行事务的机关,会子务(会子库)则掌管南宋纸币的印刷、发行。两宋其他金融机构还有:太祖开宝三年,京师设便钱务,“令商人入钱者诣务陈牒,即日辇至左藏库,给以券,仍敕诸州:凡商人赍券至,当日给付,不得住滞,违者科罚”。榷货务最早设立于太祖乾德二年,在京师和地方均有设立。榷货务承担专卖、现金汇兑等。神宗熙宁五年,在东京设都市易司,后在一些边境和重要城市设市易司或市易务:“凡货之可市及滞于民而不售者,平其价市之,愿以易官物者听。”

——摘编自邓高峰《两宋金融机构》

材料二 明中叶后,钱铺、钱庄、账局等专业-信用机构逐步产生,包括汇兑在内的业务经营渐趋多样。至清代,钱庄、商店是经营汇兑业务的主要机构,其以钱票(相当于银行本票)、会票(相当于商业汇票)为主要汇兑工具,已展现出一定的组织性及专业性。会票这一现代支付工具--票据的雏形,于清初即已在京师、苏杭、徽州、山西等大市场与商贾之间频繁流通。......票号创建道光初年,几乎全由山西人经营,后延展至其他区域。汇兑业务广设分号的机构建制。清道光30年,日升昌、日新中等著名票号已在20余个城市设立分号35处,至20世纪初期,全国票号经营网点已达百余处,包括设于香港、日本神户等网点,19世纪中叶,一些票号开办了信汇业务,并规定两地收兑银两的标准,同时将汇兑与存放款业务相结合,办理期票贴现。1896年,中国第一家官商合办的银行“中国通商银行”在上海成立,进入20世纪后,票号则由盛转衰。

——摘编自贺培《中国古代和近代金融变迁中的支付体系》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋朝金融业发展的原因与影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与宋朝相比清朝金融业有哪些发展,并分析清朝票号在20世纪衰落的原因。

材料一 东汉时期,士大夫以经术起家,凭借特有的文化权力日益“士族化”,依靠“累世经学”以达到“累世公卿”的目的。士人在政治上得势后,便转而扩张家族的土地与财富,使得家族与政治结合,逐步构成了门阀的基础。曹魏时期的世家大族式家族组织具有血缘家族的一般性质和功能,又有明显的政治、军事色彩,随着九品中正制的出现,其政治色彩日渐突出。以士大夫官僚为核心,形成家族式政治集团,随之发展成门阀士族。在两晋的门阀专政下,士庶之分如天地之隔,连士族中的卑门和高门在权力上也有着天差地别,朝廷的要职多由高门门阀出身的人担任,并由以王、桓、谢等大姓为代表的北方士族垄断政权,封锢山泽,依官品占田。

——摘编自徐国富《浅述魏晋南北朝的门阀制度》

材料二 唐晚期及以后的家族组织逐渐褪却政治色彩.恢复了本来面貌。除供子弟读书科考外,不再追求整个家族的政治利益,基本上是一个自给自足的自然经济单位。通过严密的家族组织系统和家族法规,履行着对外保护、赈济互助、开办书院等职能;通过宗谱义庄等凝聚宗族,化解社会矛盾;通过族学强化家族能力,促进家族长久繁荣。宋以后同居共财的大家庭其成员必是同一个祖宗的子孙,为笼络族人不离散,聚族而居,并通过祭祀共同的祖先,增强血缘向心力。在聚居下的兄弟分家现象尤为普遍,别立户籍,平均每户5口左右,由父母与未婚子女组成核心小家庭。

——摘编自邢铁《唐宋时期家族组织的变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括魏晋时期门阀士族的特点,并分析其兴盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐宋时期家族组织的变化,并说明其影响。

材料一 孝文帝的全面汉化是北方民族文化融合于中原汉民族文化的伟大典范。孝文帝下诏改用汉姓,改穿汉服,改说汉语,推行汉族的官制和律令,都是旨在学习吸取汉民族的先进文化;同时,胡食、胡床、畜牧选种等草原文化因子也逐渐融入汉族人民的生活中。孝文帝的封建化改制对于鲜卑族和汉族来说,都有无可置疑的历史进步性。

——白寿彝主编《中国通史》等

材料二 从隋炀帝大业元年(605年)设置进士科算起,至清光绪三十一年(1905年)发布上谕停罢科举止,科举制在中国历史上整整延续了1300年。科举制的长期存在,对中国封建社会后期教育、政治、文学乃至社会风俗等各方面都产生过深远的影响。科举制的作用一直是双重的:它曾促进了中国的强盛统一,也一度使得中国衰败落后;既有利于吏治的清明,也在一定程度上诱发了朋党;既促进了文化的普及,也阻碍了学术的进步;既促进了学校教育的发展,又使学校沦为其附庸;既选拔了大量才智之士,也虚耗了无数学子的人生光阴……总的说来,在科举制实行的前期,其进步作用较明显,而后期消极作用较突出。及至清末,科举制还来不及完成向现代文官考试制度转变,便在历史的浪潮中消失了。

——摘编自刘海峰《科举制一中国的“第五大发明”》

材料三 唐朝统一全国后,历“贞观之治”和“开元盛世”,国力强盛,周边民族及亚洲、欧洲等七十多个国家与唐朝建立了友好关系。唐朝统治者认为隋朝灭亡的一大原因在于外交政策的失误,过于“大汉族主义”,因此唐朝采用当时国际上遵循的外交语言,与各国元首亲热地称兄道弟,而且还特别重视民间经贸文化交流,通过不断的民间交流来影响到各国的外交政策倾向,对前来中国的海外商贾,采取了不少保护性措施。如《唐律》规定,官员不得无故刁难外国商旅进入关津,对于“无故留难者,一日主司答四十,十日答一等,罪止杖一百”。

——摘编自曹文君《从外交政策看唐朝统治者的对外意识》等

材料四 阅读唐朝人口变化表,回答问题。

时间 | 人口数(单位:万人) |

唐太宗贞观二十三年(649年) | 约1900 |

唐玄宗开元二十三年(726年) | 约4142 |

唐玄宗天宝元年(742年) | 约4532 |

唐玄宗天宝二十三年(755年) | 约5291 |

唐玄宗上元元年(760年) | 约1699 |

唐穆宗长庆元年(821年) | 约1576 |

回答下列问题:

(1)依据材料一指出南北朝时期民族交融的突出特征,结合材料和所学对孝文帝改革予以简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国科举制的双重影响。

(3)根据材料三并结合所学,指出唐朝外交特点并简析其原因。

(4)根据材料四,通过唐朝人口变化指出其反映的时代特征并结合所学知识分析其原因。

材料一 隋炀帝大业元年三月,征发河南诸郡男女百余万,开通济渠。通济渠分为三段:西段自东都洛阳西苑,引谷水、洛水,东循阳渠故道由洛水注入黄河;中段自洛口到板渚,是利用黄河的自然河流;东段起自板渚,引黄河水走汴渠故道,注入淮水。通济渠东段所经过的路线是引黄河水循汴水故道,入于泗水,注入淮河。苏轼《书传》说道:“秦、汉、魏、晋皆有此水道(通济渠),非炀帝创开也。”

——摘编自潘镛《隋唐时期的运河和漕运》

材料二 南宋建立后,依然面临着金军的严重威胁,南宋统治者为了防金兵南下,破坏了运河上的各种设施,务使金船不能南下。1194年,黄河在阳武决口,洪水南下,夺泗入淮,夺淮入海,金统治者听任黄河泛滥,以贻祸南宋。于是淮水流域一带,遂常闹水灾。淮河改由运河南流入长江。通济渠逐渐淤塞为陆。元朝定都北京,开始开凿京杭大运河,又开辟了海运,导致通济渠逐渐失去了它的重要性。

——改编自《宿州市志》

(1)据材料一指出苏轼认为通济渠“非炀帝创开”的依据,结合所学知识分析通济渠的贯通所带来的积极影响。

(2)据材料二结合所学知识,分析通济渠衰落的原因。综合上述材料,归纳影响古运河盛衰的因素有哪些?