材料一 周代形成了以维护宗法制为核心的行为规范和相应的典章制度,并使全部的社会活动和社会必系都纳入礼的范畴。在司法实践中,刑罚与礼互不相属。法官参照前辈先例,“议事以制,不为刑辟”,反映了这一时期的法律实践以刑统罪的任意性和不确定性。

春秋战国时期,旧的礼治秩序宣告瓦解,国家制定的成文法开始居于法律规范体系的主导地位,实现了各种社会行为“皆有法式”“事皆决于法”,礼被排斥在法之外。

汉儒以引经注律、经义决狱的方式,“将礼的精神和内容窜入法家所拟定的法律里”,开启了中国法律儒家化的进程。这个过程经过魏晋南北朝至唐律“一准乎礼”而告完成。此后,经宋迄明清,中国法律就基本定型于“德礼为本、刑罚为用”的正统体制,使以礼为核心的儒家道德规范实现了法典化,同时也使以刑为核心的法实现了道德化。

——摘编自谢作《中国古代礼法关系的演进》

材料二 鸦片战争后,西方法文化中公正、法治、自由、平等等法治思想输入中国,冲击了中国传统礼法制度……清末预备立宪期间,修律进程正式开启。经由沈家本、伍廷芳、俞廉三等人的不懈努力,1911年完成的《大清民律草案》采用了来自权利能力、债权、所有权等民法概念,引进了契约自由、过失责任等民法原则。同年颁布的《大清新刑律》采用了西方资产阶级刑法的总则与分则两编的体例,并仿照西方刑事法制建立了正当防卫、紧急避险、缓刑、假释及主刑和从刑相协调的刑种体制等刑法制度。中国近代法律体系和制度最终建立起来。

——摘编自张晋藩《综论中国法制的近代化》

材料三 《中华人民共和国宪法》1954年序言

第一章总纲

第二章国家机构

第三章公民的基本权利和义务

第四章国旗、国徽、首都

《中华人民共和国宪法》1982年序言

第一章总纲

第二章公民的基本权利和义务

第三章国家机构

第四章国旗、国徽、首都

(1)根据材料一,归纳古代中国不同时期的礼法关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末法治的发展趋势及其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1982年《宪法》在结构上进行了怎样的调整,并概述这样的调整的意义,分析民主政治建设和经济发展的关系。

| A.政治疆域概念日渐清晰 | B.王位继承采用嫡长子继承制 |

| C.皇权呈现愈加强化趋势 | D.实现中央对地方的直接管理 |

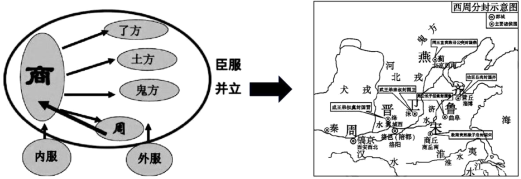

材料一 周人小国寡民,僻居西部,面对东部的广土众民,不得不设计一套统治机制一“封建亲戚,以藩屏周”的制度,这一封建制度包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要的地点戍守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络;二是笼络不同文化的族群,寻求合作。这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、通婚、封赏等不断加强亲戚之间的关系。周人分封的子弟,通常率领姬姓的军人若干,加上一些殷人遗民,一同住在封国城市内,谓之为“国人”,封地所在的一些土著族群,住在城外或自己的城市内,其首领与上层人士则与封君及国人互通婚姻。

——摘编自许倬云《万古江河--中国历史文化的转型与开展》

材料二 简单地说,秦汉郡县制是一种地方行政二级制,郡是最重要的一级行政区,郡之长官管理一郡之军事、经济、文化和司法,其俸禄与中央九卿相当,为二千石,其地位也与九卿相等。县是低于郡的行政区,县之长官称为长或令,主要负责县内的赋税征收,兵源募集,政令及法令的推行,故县之长官也被称为“亲民之官”。郡的长官郡守(太守)、县的长官县令(长)都由国君直接任免,职位不能世袭,他们代表中央对地方行使统治权,遵循国家的法令,秉承国君的意旨行事。秦汉郡县制自创立以来尤其是秦始皇统一中国后在全国推广,对秦汉乃至后世产生了重大而深远的影响。

——摘编自王泽伟、范楚平《秦汉郡县制对我国政治制度文明建设的启示》.

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的历史作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦汉郡县制与西周分封制的不同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括西周到秦汉中国历史发展的趋势。

材料一 有学者说,周代的宗法制完备而严格,是一个成功的创造。继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者民”。这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

材料二 华夏国家是依靠封建制(封邦建国)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

(1)根据材料一,概括指出宗法制的特点,并结合所学分析该制度对西周政治产生的影响。

(2)根据材料二,分析春秋时期政治制度变革的趋势及其原因。依据战国时期的历史,说明“制度的重新建构”。

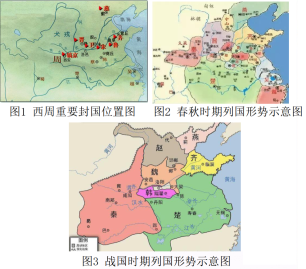

综合上述三幅图片信息,从中无法得出的结论是( )

| A.由分裂到统一的趋势 | B.民族交融的不断加强 |

| C.经济发展地域不平衡 | D.变法成为时代的主流 |

材料一 国学大师钱穆曾说道:我们讲到中国历史上的政治制度,大体可划分为两段落。前一段落为秦以前的封建政治,后一段落为秦以后之郡县政治。

历史学家唐德刚认为:从秦国开始的我国史上第一次社会政治大转型,发自商鞅,极盛于始皇,而完成于汉武。

材料二 唐制,每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,……中书又下门下。……若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书镇(填)“奉行”而已。

——《朱子语类》

宋朝设官之制,……宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。天下财赋、内廷诸司、中外管库,悉隶三司。

——《文献通考》

材料三 在制度上,康雍乾盛世的政治制度改革作用明显。这是封建专制发展得最完善的时期。雍正年间军机处的设立,加强了中央集权。母后、外戚、宦官、藩镇的专权在清朝康雍乾时期都没有。在处理民族问题上,清朝才是真正地巩固了疆域。

当然,我们也应该看到,在康雍乾盛世里,经济发展极其不平衡,有的地区先进,有的地区非常落后;……经济发展不平衡,利益不同,思想观念更不同。这就需要强大的中央集权统一管理。而加强中央权力,实际上就加强了皇帝的个人的权力,加强了封建专制主义。在对外贸易上采取闭关政策,也是害怕老百姓和外国人接触而导致思想领域里对政治统治基础的冲击。

——摘编自《戴逸:康乾盛世虽远超汉唐但也有不足》

(1)根据材料一和所学知识,概括中国历史上“第一次社会政治大转型”的实质内涵。并以西周到秦汉时期官吏选任制度的变迁说明这一政治转型。

(2)根据材料二,分析说明唐宋王朝中枢权力划分的相似与不同。并进一步归纳唐宋王朝中枢权力演变的趋势。

(3)根据材料三,概括戴逸对康雍乾时代加强中央集权的看法他是如何具体论证其看法的?对于历史评价的方法,你从戴逸的分析论证中得到了什么启示?

材料一:昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯者,使后无战攻之患。

——摘自《左传》《史记》等

材料二:中国古代行政区划(如下简表)

| 时期 | 秦汉 | 隋唐 | 宋 | 元 | 明 | 清 |

| 高层政区 | 州(东汉) | 道 | 路 | 布政使司(省) | 省 | |

| 统县政区 | 郡 | 州 | 州 | 路、府、州 | 府、州 | 府、直隶州 |

| 县级政区 | 县 | 县 | 县 | 县 | 县 | 州、县 |

——据人民版《历史必修Ⅰ》《历史必修Ⅰ图册》等整理

(1)根据材料一,分别指出周、秦地方政治制度。结合所学知识,说明秦地方政治制度“使后无战攻之患”的原因。

(2)请完成材料二表格中括号部分的填空。结合所学知识,简述元朝“高层政区”设置的历史意义。

(3)根据以上材料结合所学知识,指出中国古代政治制度演变的趋势。

| A.民族交融趋势加强 |

| B.宗法制度逐渐崩溃 |

| C.民族矛盾彻底消失 |

| D.分裂割据走向统一 |

| A.从贵族政治到官僚政治 |

| B.从强调礼制到重视法制 |

| C.从无序管理到有序管理 |

| D.从地方自治到中央集权 |

| A.西周出现文化下移趋势 |

| B.法律宣讲比祭祀活动更重要 |

| C.法律利于统治秩序稳定 |

| D.周王室对地方实行直接管理 |