材料一 汉承秦制,负责为皇室管理私财和生活事务的职能机构“少府”内设有“尚书”一职。汉武帝设尚书在左右办事,掌管文书奏章。汉成帝时,置尚书五人,分曹办事。东汉形成“尚书台”,正式成为协助皇帝处理政务的机构。曹魏设尚书五人:殿中、兵部、驾部、南部、北部。南北朝时经常“省录”,尚书令有宰相之名。

——摘编自钱玉林《中华传统文化辞典》

材料二 中唐时期节度使“同中书门下平章事”而未入朝执政者有40多人。德宗朝宰臣三十五人中三十三人非三省长官。门下省因各方面的掣肘,已起不到封驳作用。贞元初年,中书舍人缺五员,德宗不给补员,如有诏敕需要拟定,命翰林院随侍自己左右的翰林学士代拟。面对“财政枯竭,国用不给”的局面,中央设立各种专使。随事设使,使得“兵部无戎帐,户部无版图”,尚书省“旧章多废”。

——摘编自吴枫《中唐时期三省制度的削弱与变化》

(1)根据材料一—,概括汉至魏晋南北朝时期尚书职位变迁的趋势,并结合所学知识说明其变迁的影响。(2)根据材料二,指出中唐时期三省六部体制被破坏的表现,并结合所学知识分析其被破坏的原因。

| A.中书省 | B.门下省 | C.尚书省 | D.御史台 |

| A.尚书省→中书省→门下省→吏部 | B.中书省→门下省→尚书省→礼部 |

| C.门下省→中书省→尚书省→户部 | D.尚书省→门下省→中书省→工部 |

材料一周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二西汉政权建立后,统治者吸取秦亡的教训,大力放宽政策,轻田租促农业。政治上,在中央实行三公九卿制,在地方实行郡国并行的体制,进一步确立了郡县制的主体地位,汉武帝时创立和实行中外朝制度和刺史制度。

——摘编自杜庆余《论国家制度建设与汉代兴衰的关系》

唐太宗全面革除隋朝弊政,实行轻徭薄赋、与民休息的政策,推行均田制,发展完善三省六部制度,后来进一步形成了成熟的政事堂制度。发展科举制度,健全府兵制,强化监察机构。

——摘编自任士英《盛唐气象》

材料三

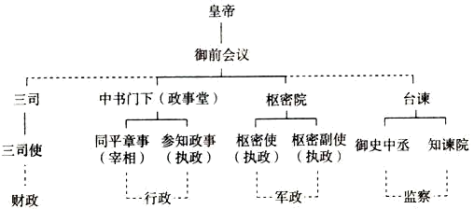

北宋中央权力分配示意图

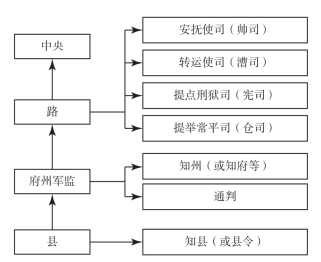

北宋地方权力分配示意图

元朝中央和地方权力分配示意图

材料四自从清王朝入主中原以来,政府创新地方管理体制,采取有效措施,加强对西藏地区的管辖与治理,使西藏地区长期保持社会稳定,对后世产生了深远影响,说明西藏历来是中国领土不可分割的组成部分。

——摘编自杨韩《清朝前期对西藏的治理及政策研究》

(1)根据材料一和所学知识,概括战国时期“诸侯更相诛伐”的直接原因,并指出秦朝是如何破解这一困局的。

(2)根据材料二和所学知识,概括汉初和唐初制度建设的共同点。

(3)与北宋相比,指出材料三中元朝的行政机构发生的主要变化。

(4)根据材料四和所学知识,概括清朝前期政府管理西藏的主要措施。

材料 下表所示是2014年广西师范大学出版社引进出版的一套由日本学者撰写的分册主题多卷本《中国历史》分册。

| 卷数 | 分册主题 |

| 01 | 《从神话到历史:神话时代——夏王朝》 |

| 02 | 《从城市国家到中华:殷周、春秋战国》 |

| 03 | 《始皇帝的遗产:秦汉帝国》 |

| 04 | 《三国志的世界:后汉、三国时代》 |

| 05 | 《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》 |

| 06 | 《绚烂的世界帝国:隋唐时代》 |

| 07 | 《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 |

| 08 | 《疾驰的草原征服者:辽西夏金元》 |

| 09 | 《海与帝国:明清时代》 |

根据材料并结合所学知识,为多卷本《中国历史》中某一分册书撰写一段解说词。(要求:逻辑严密,史实准确,解读合理。)

材料一 唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。其后,以太宗尝为尚书令,臣下避不敢居其职,由是仆射为尚书省长官,与侍中、中书令号为宰相,其品位既崇,不欲轻以授人,故常以他官居宰相职,而假以他名(注:如“参知政事”“参议得失”“参知机务”“专典机密”等)。

——《新唐书》

材料二 玄宗时,以中书省事务繁多、文书多壅滞,选用一些文人与集贤院学士分学制诏书敕,…后正式改名为“翰林学士”,并特置学士院以安置。安史之乱后,“军国多务,深谋密诏,皆从中出”,被称为“内相”。宪宗元和年间,中书小吏滑涣,勾结知枢密刘光琦(宦官),“宰相议事有与光琦异者,令渙达意,常得欲。……郑余庆与诸相议事,涣从旁指陈是非,余庆怒叱之,未几,罢相”。......《唐阙史》卷下记云:“一日,枢密使(宦官)出至中书,奉宣与宰臣商量镇州事”

——摘编自戴显群《唐后期政治中枢的演变与唐王朝的灭亡》

(1)根据材料一并结合所学,指出唐初三省的职责和特点,分析唐初实行这一制度的意图。(2)根据材料概括三省制实际运行中的调整及其对三省制产生的影响。

(3)综合上述材料,指出三省制演变与唐朝兴衰之间的关系。

| A.中枢机制杜绝决策失误 | B.专制皇权受到一定限制 |

| C.中枢权力体系发生变化 | D.集体议政决定国家政策 |

| A.统治者的治国理念开明 | B.科举制度的进一步发展 |

| C.社会经济的全面繁荣 | D.文人的社会地位较高 |

| A.会导致行政效率低下 | B.扩大了中书与门下省的决策权 |

| C.是一种集体宰相制度 | D.便于抑制相权以加强中央集权 |

| A.中枢机构的运行程序完善 | B.权力机构间的制约与平衡 |

| C.三省体制逐渐遭到破坏 | D.宰相的职权被分散 |