| A.根源于政府政策的支持 | B.说明商业市镇大量兴起 |

| C.体现了商品经济的繁荣 | D.彰显了商人地位的提高 |

| A.缓解政府财政困难 | B.减轻农民赋税负担 |

| C.促进了教育平民化 | D.推动租佃制的普及 |

| A.体现了重农抑商的强化 | B.推动了海外贸易的繁荣 |

| C.保障了政府的财政收入 | D.提高了盐的商品化程度 |

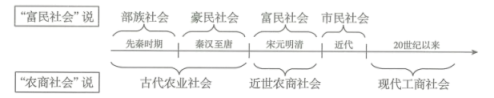

材料 “农商社会”说从产业结构的变动(即“物”的角度)观察经济结构的变动;“富民社会”说以阶层构成的变动(即“人”的角度)考察社会结构的动态变化。两者均力求发现历史过程背后隐性的长期演化趋势。

——摘编自柳平生《“农商社会”说与“富民社会”说:解读、比较与启示》

根据材料任选角度,自拟论题,并运用中国史的相关知识进行论述。(要求:论题明确,逻辑清晰,史论结合)材料一 两宋时期我国第一次真正意义上出现了一个规模庞大的图书出版市场。中国人口在汉唐间未能超过6000万,而到北宋末年,在北宋、辽、西夏、大理等范围内总人口达到了1.4亿。人口增加带来了生存竞争压力,导致一部分人不得不通过读书、业儒,进而入仕以求改变困顿的家境。据统计,两宋科举取士正奏名和特奏名共12万多人。科举的直接参与者和接受教育者数量的剧增,培养出了一个数量庞大的读者群体。两宋时期国子监刻书计有9440卷。一些政府部门、地方学校也都刊刻了一些与科举有关的书籍和相当数量的经传史记、诗词歌赋等。通俗读物、童蒙读物、民间日用书籍等成为市民阶层所需要的文化产品。此外,医方、历书、占卜类书也是民间百姓喜闻乐见的书籍。当社会对图书的需求与图书生产联动协调时,宋代的图书市场便就此形成了。

——摘编自白金《人口、科举与宋代图书出版市场的形成》

材料二 1843年,英国伦敦会传教士麦都思在上海创办了墨海书馆,该书馆使用以牛为动力的机器印制图书,这是外国在中国设立的最早的近代出版印刷机构,也是中国近代第一家铅印出版机构,之后中国又出现了格致书室、美华书馆和广学会等20多家出版机构。1846年,清政府正式废除了禁教令。这一时期在中国出版的图书主要有《养心神诗》等传教小册子,《华英字典》《中葡字典》《拉丁—中文词汇》等工具书,还有大量有关西方学术、文化和科技的著作,如《东西史记和合》《大英国志》《代微积拾级》《几何原本》等。1851年由广州西关金利埠惠爱医院出版的《全体新论》是中国近代第一部系统地介绍西方人体解剖学的著作,对中国医学界影响很大。

——摘编自郑艳红《传教士与近代中国图书出版》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代图书出版市场形成的原因及作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简述晚清传教士在中国出版图书的背景及影响。

| 思想家 | 观点 |

| 程颐 | 读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物 |

| 朱熹 | 若未读彻《语》《孟》《中庸》《大学》,便去看史,胸中无一个权衡,多为所惑 |

| A.主张学史时须重视道德教化 | B.研究历史注重史料搜集整理 |

| C.通过探究万物获取历史真相 | D.借助历史事实领悟心学理念 |

| A.板印技术从五代就开始使用 | B.板印印刷在唐朝已相当普及 |

| C.活板最早使用的是金属活字 | D.活板是印刷术一次质的飞跃 |

材料

| 唐代 | 宋代 | |

| 创作数量 | 2000多首 | 300多首 |

| 边塞范围 | 东北达幽州、契丹、渤海等地;北部近至云州、河套,远达突厥大漠乃至贝加尔湖;西北则更显广阔,包含整个河西走廊,远至天山昆仑,甚至吐火罗(中亚)等地 | 北宋时期,西北到灵州一线,北方仅到今河北、山西一线;南宋时期,秦岭—淮河一线为边疆 |

| 艺术风格及抒发感情 | 豪迈奔放,更多抒发作者的远大志向和爱国情怀 | 悲壮沉郁,更多抒发作者对时局的批判和壮志未酬的无奈 |

| A.表达了对社会黑暗现实的愤懑 | B.顺应了市民对世俗文化的需求 |

| C.宣扬了儒士兼济天下的价值观 | D.寄托了士人的心理期待和追求 |

材料一 史前时期,淮河流域的青莲岗文化与分布于黄河流域先后出现的仰韶文化、龙山文化基本形成各自独立的空间分布局面。西周时期,两次大规模分封诸侯,淮水上游出现诸侯国,但淮河中下游土著与部分东夷结合,组成被称为“淮夷”的文化人群,成为独立于西周之外的重要势力。春秋时期,中原政权在向南发展中逐渐将控制范围从黄河流域延伸至淮河。至魏晋以来,长江流域经济区的开发越过淮河流域,直接立足于南方亚热带的地理环境中。随着唐宋时期经济重心转向长江下游地区,淮河流域的边缘性地位最终形成,要么河淮相连,要么江淮并属,这里不仅没有成为任何一类政权的都城所在,甚至连行政区划也不再保持流域的完整。

材料二 淮河下游地处平原,几乎没有可以依凭的天然屏障,在政治与军事上自然造成“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可复保”的局面。随着历史的发展,中国古代南北军事交锋的必争之地由长江流域变为淮河流域。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述淮河流域在中国古代的历史变迁。(2)根据材料并结合所学知识,试举例说明“南得淮则足以拒北北得淮则南不可复保”。并分析淮河流域成为中国古代南北军事交锋“必争之地”的原因。