材料一 江西南昌海昏侯墓是西汉第一代海昏侯刘贺之墓。迄今已出土1万余件(套)文物,形象再现了西汉时期高等级贵族的奢华生活。

江西南昌海昏侯墓出土重要文物列表

| 1 | 木牍约200版,竹简约5000枚。包括《悼亡赋》《论语》《易经》《礼记》《孝经》《医书》《五色食胜》等。其中不少为失传的古代典籍 |

| 2 | 孔子徒人图漆衣镜摆放在刘贺床榻前,是集屏风、衣镜为一体的“屏镜”,上有迄今为止所发现的最早孔子像 |

| 3 | 粮库内发现有水稻、粟、甜瓜,梅等多种可食用植物遗存 |

| 4 | 大量黄金货币和金银饰的车马器,仅金器就有478件,重量约115公斤;种类包括金饼、马蹄金,麟趾金,金版等,以及以金银技法(鎏金银、错金银、包金银等)加工的车马器等 |

| 5 | 具有典型北方和西北风格的银质车马器“大角羊银当卢”,是内地出土最早的“带有回首式走兽纹的马具” |

| 6 | 作为编钟架构件的鎏金青铜钩取骆驼,是长江流域较早出现的骆驼形象的文物 |

——摘编自王子今《海昏侯墓园考古与西汉史的新知》

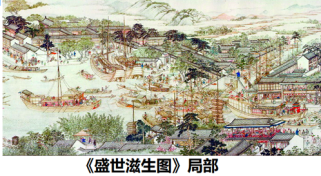

材料二 1759年,苏州人徐扬完成画作《盛世滋生图》(如图),表现了当时苏州的繁荣景象。画作中,有14家丝绸店,22家棉布店。米市附近商旅如织,水运繁忙,有服务设施行业如酒楼、饭馆、珠宝、玉器、古玩等8家烟店中3家标出“(福建)浦城建烟”的招牌,还见许多钱庄字号。城郊的木渎镇和枫桥镇在图上也被尽情描述出盛世风貌。

——摘编自黄锡之《从(盛世滋生图》看乾隆时期苏州对江南社会经济的影响》

(1)根据材料一和所学知识,概述海昏侯墓出土文物所反映的西汉中晚期的社会状况。

(2)根据材料二和所学知识,评估《盛世滋生图》的史料价值。

材料一

材料二 2015年,南昌西汉海昏侯墓考古发掘成为全国考古界的新亮点,该墓在考古发掘中创下江西文博史的“四个新纪录”。该墓出土各类文物两万多件,被国家文物局及专家评价为:文物保存最完好、墓园及主墓内结构最完整、墓园区及城池区布局最清晰、出土文物品类数量最丰富,具备申报世界文化遗产和建设世界科学考古圣殿的意义、条件和价值。

(1)据研究,图一中陵园的建筑是模仿秦都城的建筑布局的,这体现了什么原则?

(2)据图二并结合所学知识,写出你对秦兵马俑历史和艺术价值的认识。

(3)结合材料二和所学知识,说说海昏侯墓申报世界文化遗产的条件和需要防止出现的问题

材料一 海昏侯墓考古出土文物简表(部分)

种类 | 文物 |

竹简和木牍 | 5200多枚竹简,涉及的内容主要是儒家经典,如《论语》《礼记》《诗经》等。 |

整套乐器 | 包括两架编钟、一架编磬、琴、瑟、排箫、笠和三十六尊伎乐木俑。 |

五铢钱 | 约200万枚五铢钱,用木质封泥匣封绒,封泥钤印“昌邑”二字,匣上墨书“海昏侯家钱五仟”等文字。 |

异域风格文物 | 骆驼形象的编钟笋篱(jù),独角羊形象的银质当卢,缠丝玛瑙,水晶及琉璃等。 |

——摘编自杨军《地下奢华:西汉海昏侯墓的考古发掘》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“海昏侯墓考古出土文物”的史料类型并分析其史料价值。

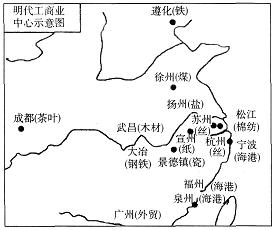

(2)根据材料二,提取一项有关明代社会经济发展的信息,并结合所学知识予以说明。

①中国先民利用南海的历史 ②海上丝绸之路的双向流动

③中外经济文化交流的状况 ④瓷器成为中华文明新象征

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

材料一西汉时,江南地区还处于地广人稀、农业落后的状况。但到东汉时期,江南地区农业生产得到较快发展。水稻亩产量从西汉时期的四石升至东汉时期的约六石。据考古资料显示,湖南、江西等地出土了大量东汉时期的陶罐、陶仓等物品。江南郡县明显增多,垦田多辟,耕地面积扩大。广大农民辛勤耕作、农业劳动力资源增加、汉越民族交融和共同开发、相对较好的自然条件以及铁农具广泛使用,成为此时江南农业发展的主要因素。虽然东汉时期江南农业发展水平仍远低于北方,但还是为后来经济重心的逐步南移作了一定的准备。

——摘编自夏时华《东汉时期江南农业发展若干原因探述》

材料二北宋立国后,太祖、太宗及其继承者通过强化地方官员劝农督导职责、推广优良品种废除苛捐杂税等措施重点发展东南经济,这促使当地农业飞速发展。随着麦、粟等旱地作物在南方的推广,东南“专种粳稻”的种植制度得以改变,农作物种植范围得到扩大。东南地区农民利用平原、丘陵山区的各种不同地理条件,开辟出经济作物的专业经营区域。因东南地区民田十之八九种稻,水稻产量大幅度提高,从而使水稻的总产量超过了粟、麦而跃居全国首位。

——摘编自叶依能《宋代东南地区的农业生产与农业政策》

材料三明朝中后期,原产美洲的玉米、红等高产作物传入中国,提高了食的单位面积产量,使许多拼地可改种棉花、桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱棉入市,易木棉花以归,机将扎轧有通宵不寐者”,催生枫径镇成为棉纺业专业市镇。随着工商业市镇的勃兴,由中小商人和手工业者构成的市民阶层形成,明代阶级结构发生新变化。

——摘编自《简明中国历史读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东汉江南农业发展的表现。

(2)根据材料一、二,指出与东汉相比,宋代南方农业发展的不同之处,结合所学知识分析其原因。

(3)据材料三归纳明朝中后期农业和手工业领域出现的新变化

6 . 自古以来,我国与世界各国交往十分密切。完成下面小题。

1.考古工作者曾在印度洋发掘出中国古代铁器等文物。我国在这一海域开辟水上交通线,从事经常性贸易活动最早始于| A.西汉时期 | B.唐朝初期 | C.北宋时期 | D.明朝时期 |

①《本草纲目》②《农政全书》③《天工开物》④《齐民要术》

| A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |

材料一 考古资料证实,当时(西汉)铁工具的种类几乎应有尽有,仅铁农具就有十多个种类;以铁犁的使用来说,出土铁犁的地区已遍布鲁、豫、辽、陕、甘、苏、川、蒙、贵、闽、粤、桂等12个省区。

——《中国古代史》

材料二 (公元31年)迁南阳太守,善于计略,省爱民役,造成水排,铸为农器,用力少而建功多,百姓便之。

——《后汉书·杜诗传》

材料三 明清时期,在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。这些市镇收纳周边个体民户产品,进行深加工,吸引外地客商,行销远方市场。

——《中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一、二,汉代农业、手工业生产各有什么特点?两者之间有何关系?

(2)根据材料三并结合所学知识,说出明清时期在手工业和商业方面还出现了哪些新特点。

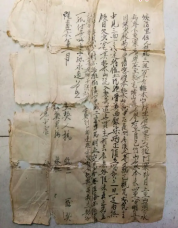

| A.政府收购字画的公告 | B.文人记述美景的诗歌 |

| C.民间交易土地的契约 | D.犯人交代罪行的文书 |

材料一 从公元前三千纪中叶开始,黄河中游、长江中下游地区一些规模达到上百万平方米的大型聚落呈现出了有别于普通聚落的超常特征。这类大型聚落有山西汾河河谷的陶寺城址、长江中游江汉平原的石家河聚落群、长江中下游杭嘉湖平原的▲城址等。据考古发现,陶寺中期城址面积有300万平方米以上,这是中国龙山时期最大的城址之一;城内有宫城、观象台、普通居民区、仓储遗址、手工业作坊、墓地和道路等多种遗存。在城南小城内,发现大墓一座,墓内有玉钺、琮、璜、玉石兵器,以及成组的彩绘漆木器和彩绘陶器等陪葬品,还随葬10具完整的猪骨,显示墓主相当富有……这种大型聚落可称为中国古代初期的城市。

——摘编自牛世山、杨婧雅《中国古代初期城市的营建考察》

材料二 1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都,是北京成为王朝都城的开始。后来元朝在金中都东北兴建大都。明朝前期迁都北京,位置比元大都略微南移。明朝嘉靖年间,又在北京城南面加修外城。北京具有交汇南北,控驭全国的地理优势。但建都北京一个主要的困难是北方粮食产量低,不能满足京师的粮食需要,为此统治者既建都北京,复决策借粮东南。

——摘编自《中外历史纲要(上)》、王培华《元明北京建都与粮食供应》

材料三 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市区域显著扩大,形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州手工业各行业都有不同程度的进步,并出现了新的经营方式。府城东半城以丝织业发达著称,西半城以商品流通、商业贸易著称。苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一条新道路,这条道路与“开封型”城市(如开封、北京等)截然不同,被傅衣凌先生称为“苏杭型”城市发展道路。

——整理自李伯重《工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州》等

(1)阅读材料一、写出“____”的城址名称,并以山西陶寺遗址为例,概括中国古代初期城市的“超常特征”。

(2)根据材料二、指出“金元明北京城址变迁图”中元大都城址所对应的序号。结合所学,简述元朝统治者为实现“借粮东南”在交通领域所采取的举措。

(3)根据材料三、结合所学,指出苏州出现的“新的经营方式”,并用一句话概括“苏杭型”城市发展道路的内涵。

材料一 良渚古城遗址位于杭州市余杭区,1936年首次发现,2019年被列入《世界遗产名录》。

| 古城概况 古城距今5300—4300年,由宫城、内城和外城组成。内城面积约300万平方米,有宫殿区、王陵区、仓储区和作坊区的考古遗迹;外城约630万平方米。 | 墓葬玉器 城内外祭坛上权贵们的墓地里,随葬着数十件至数百件数量不等制作精美的玉器,包括祭祀神灵用的玉琮、玉璧和象征军事指挥权的玉钺。这和其他随葬品较少的普通墓葬对比鲜明。 | 水利工程 古城外围延绵20余千米的水利系统,影响面积达100平方千米,是同时期世界上规模最大的水利工程。 |

材料二 杭州见于记载始于《史记·秦始皇本纪》,称钱唐。秦汉六朝八百年间它只是普通小县。隋完成统一后,改置州于余杭(杭州之名始此,即得名于州治余杭),就浦西凤凰山麓之地,肇建新城。至此,杭州具有了“水居江海之会、陆介两浙之间”适宜于都市发展的优势。后经历任良吏修筑海塘、屯田筑堤、开筑六井、治理西湖等,杭州得以持续发展。唐昭宗时,杭州“东眄(望、看)巨浸,辏闽粤之舟橹,北倚郭邑,通商旅之宝货”。唐末五代干戈扰攘,在吴越钱氏经营下,两浙并为一个政区,晏然无事者垂九十年;北宋时有“东南第一州”之誉。高宗定都临安,杭州更进一步而成为南宋全国第一州。

材料三 杭州是明代四大图书聚散地之一。图书市场上除了本地刻书外,还有私人藏书和来自全国各地的图书。刻书的书坊众多,注重刻印质量。图书内容包括:四书五经及其注释或解读;以小说、戏曲为代表的“俗文化”,如《李卓吾先生批评忠义水浒传》《隋唐演义》等;八股文范本的选编,甚至“中原北方之贾人市买以去”;经商指南类图书,如《陶朱公致富奇书》《士商要览》(亦题作“天下水陆程图”)等。

(1)依据材料一,概括良渚古城遗址的特点,简述良渚古城考古发现的意义。(2)阅读材料二,分析杭州发展成为“全国第一州”的重要因素。

(3)依据材料三和所学,说明明代杭州出版业反映出的社会状况。