材料一 “恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”这是孔子总结出来,作为一个仁者,调整统治阶级内部关系和缓和敌对阶级矛盾的原则,这里讲的宽、惠都是说对劳动者的态度要和缓一些。孟子认为,只顾“君之仓原实,府库充”,而不管人民的疾苦,将导致上下的阶级矛盾尖锐,劳动力逃亡。消除这种社会危机的办法,只有“君行仁政,斯民亲其上矣”。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 董仲舒在理论上发展了《公羊传》的“大一统”思想,他潜心研究,建构了一整套旨在维护中央集权君主政治的天人合一政治论。他将阴阳五行学说融贯于整个理论,将政治、历史和哲学融为一体,政治思想体系相对完备。董仲舒以儒为主,揉以阴阳五行、法、墨等学说的天人政治论,对于中国古代政治思想的形成和发展有着重大影响,可谓前承孔、孟,后启朱、王。

——摘编自刘泽华主编《中国政治思想史》

材料三 黄宗羲在《明夷待访录》一书中说:“古者,以天下为主,君为客;凡君之所以毕世而经营者,为天下也。”但秦汉以来,在君主专制制度下,“以君为主,天下为客”,完全颠倒了本来的君民关系。基于此,黄宗羲把那种谨守所谓君臣大义的人,称之为小儒之见,盛赞汤、武伐暴的正义性。

——摘编自苗润田著《中国儒学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子、孟子政治主张的相同点,并简析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒对儒学发展的贡献。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括黄宗羲的主要思想,并指出其对近代民主革命的影响。

材料一 逻辑的游戏不会凭空产生,它的真实基础是历史。为什么陆象山的心学“未百年其说已泯然无闻”,而王阳明登高一呼则四方响应,如洪波急流,泛滥天下?这一切难道与明中叶以来的经济、政治、文化和社会氛围的整个巨大变迁发展没有关系吗?尽管王阳明个人主观上是为“破心中贼”以巩固封建秩序,但客观事实上,王学在历史上却成了通向思想解放的进步走道。

——摘编自《中国古代思想史论》

材料二 王阳明的思想与程朱理学一样,都鼓吹“存天理,灭人欲”,但朱熹之学认为天理是一种超现实的客观存在,人们只能遵从,而王阳明之学认为“人心”才是主体,心是万物的主宰。面对理学式微的现实,王阳明以疗救者的姿态,突出个体的历史责任感和道德的自我意识。他的主观唯心主义哲学,高扬人的主体地位,否定用外在规范来管束“心”、禁锢“欲”,从而背离正宗的统治思想,极大地动摇了程朱理学的基础。同时他所说的天理在于自我的体验,潜藏的语意就是个人的想法与欲望亦可以成为天理。他对天理的理解,不仅以反传统的精神在客观上起到冲破思想禁锢的作用,而且还以极大的随意性,为后来的学者偷换天理、良知的内涵、宣传自己离经叛道的异端思想创造了条件。

——陈梧桐《传统飘摇:明代社会文化的演化及态势》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出阳明心学的目的。结合所学知识,概括阳明心学“四方响应”的社会背景。

(2)据材料二,指出阳明心学与程朱理学内容上的异同点。综合上述材料并结合所学知识,简评阳明心学。

材料何心隐(1517-1579),江西吉州永丰人,“家世饶财者也”o30岁中举后却放弃功名,师从颜钧,从事讲学活动,足迹遍布大江南北。他反对王守仁“去人欲,存天理”的禁欲主义思想,主张“与百姓同欲”,肯定人类物质欲望的合理性,认为广大劳动人民同样有要求满足生活需要的权利,反对封建地主阶级的横征暴敛。他主张摈弃君臣、父子、兄弟、夫妇四伦,把朋友和师弟关系置于其他一切关系之上,并用一种组织形式联系起来。最后因为坚决维护讲学自由,反对封建专制主义,遭受内阁首辅张居正的迫害,被封建统治阶级诬为“妖逆”,于万历七年(1579)九月在武昌被杖杀。他是正统思想的叛逆者。他呼吁内心情感无限制的表达,蕴藏着非世俗的、充满活力的解放思想的信息。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,简述何心隐的思想形成的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析何心隐的思想产生的历史意义。

材料一 明末清初,出现了思想活跃的局面。黄宗羲认为“天下之大害者,君而已矣”,君和臣就像是一起抬木头的人,主张“君臣平等”。顾炎武认为“人君之于天下,不能以独治也”,应“以天下之权,寄天下之人”,实行“众治”。三夫之揭露历代帝王把天下作为私产的做法。主张“循天下之公”。

——摘编自人民出版社《历史)必修三

材料二 孟德斯鸠认识到权利和权力之间的辩证关系。约束权力才能保障自由,有节制的权力之下才会有真正自由,权力之间的相互制约是节制权力唯一可行的方案。

——摘编自谢斌《论启蒙运动在律思想史中的地位》

人民订立契约建立国家,他们是国家的主人。人民主权不可转让,也不可代表,议员不能是人民的代表,只能充当人民的“办事员”。

——据卢梭《社会契约论》

材料三 社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐

自由 平等 公正 法治

爱国 敬业 诚信 友善

(1)根据材料一概括三位思想家的共同主张,结合所学知识分析其出现的背景。

(2)根据材料二分别归纳孟德斯鸠和卢梭的核心主张,结合所学知识指出孟德斯鸠的主张在美国实践的表现。

(3)结合所学知识谈谈你对社会主义核心价值观的认识。

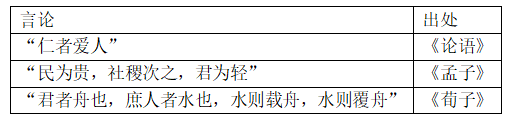

材料一

(1)据材料一分别概括三位思想家的政治主张。

材料二 理学家提出“理”作为宇宙万物的本源,它以儒家的礼法。伦理思想力核心,吸收佛道思想中的精粹,形成了析理精微、论证明确的哲学体系,这是两汉的粗糙儒学所无法比拟的。理学家以儒家“圣人”为最高境界,充分肯定人的现实生活、道德精神的意义;它摒弃佛道所宣扬的彼岸世界,不相信灵魂不灭。轮回转世之说,而力求在现实世界中实现崇高的理想,所以它是一种理性主义的哲学,

——马克垚《世界文明史》

(2)据材料二,指出理学的积极作用。

材料三 明清之际的士大夫,由于饱受国破家亡的沧桑巨变,对学术的认识发生了质的飞跃,他们深刻体会到理学空谈误国,入股科举害人的实质,对中国君主专制制度进行了深刻反思,提出了许多具有启蒙意义的思想和观念。

——曹德本《中国政治思想史》

(3)据材料三并结合所学知识,指出明清之际思想家提出的具有启蒙意义的思想和观念。

材料四 新文化运动中,陈独秀在驳康有为等人的文章中反复说明了三点:第一,封建礼教与民主政治不可两立,尊孔必将导致复辟,孔子思想不能适应“现代生活”;第二,尊孔,定“孔教”为“国教”,违反思想自由的原则;第三,定“孔教”为“国教”,违反宗教信仰自由的原则。

——摘编自《普通高中课程标准实验教科书教师教学用书.历史必修③》

(4)根据材料四,指出陈独秀在新文化运动中对待“孔教”的态度。结合所学知识分析新文化运动的积极作用。

材料一 明清时期是中国封建社会的“末世”,社会发展不平衡。在某些地区自然经济还居于统治地位;在另一些地区,“五家之堡必有肆,十家之村必有贾,三十家之城必有商”,商业资本比较普遍地深入农村。由于南方的农产量和人口密度都比北方高,所以南方的商业也比北方繁荣。顺治时,姚延启做了一个对比:拓西北地广人稀,镇店市会有常期,商贩歇宿有定所。南方庐舍稠密,人烟辏集,贸易者趾接于途,往来者肩摩于道。”

——摘编自柯建中《略论明清时期小农自然经济向商品经济的转化》

材料二 皇权社会末世.君主专制的弊害昭彰.市民意识初步觉醒.传统的民本主义在某些具有异端倾向的论者那里,推进到‘“新民本”阶段。新民本思想家(明末清初的黄宗羲、顾炎武等)承袭民本论的基本元素(重民、恤民、民为邦本、民贵君轻等),弘扬原始民主精义(众议、禅让、公天下等),吸纳中古非君、罪君的犀利批判精神,采取明代书院品议朝政之风,将先秦以来与尊君论相反而又相成的民本论提升到新阶段。

——摘编自冯天瑜《“民本”与“尊君”(论纲)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期经济发展的状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析“新民本”思想形成的背景。

材料一 孔子想回到西周,维护奴隶制,政治上是保守主义者,有他的落后一面,但他是伟大的史学家、教育家和人道主义的倡导者,他在历史文化遗产的继承、整理和传播上有卓越的贡献。

材料二 针对诸侯分裂势力,董仲舒在《天人三策》中向汉武帝陈述:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”把国家统一、政治集权上升到天地之道的高度,促使汉武帝下决心彻底解决诸侯王国封土过大的社会顽疾。董仲舒提出“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”,汉武帝完全采纳了他的建议。

——摘编自李奎良《董仲舒关于社会制度设计的贡献》

材料三 宋代理学的兴起是当时社会存在的产物。一是北宋统治者强化封建统治的需要。封建统治者除了在政治、军事上加强对人民的镇压外,还需要在思想上对人民进行说教和控制。理学正是建立和强化封建秩序的理论基础。二是魏晋隋唐以来儒、佛、道三教既长期纷争,又相互影响、渗透而趋于合流的结果。隋代王通提倡三教合一,唐代韩愈仿佛、道的传法系统,建立儒家道统,为理学的产生开了先河。

——摘编自王士立主编《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识指出中孔子被认为是“保守主义者”和“人道主义者”的思想依据各指的是什么?其思想产生的根源是什么?

(2)根据材料二概括指出董仲舒的主要思想主张与要解决的主要问题

(3)根据材料三概括宋代理学兴起的原因,结合所学知识指出程朱理学和陆王心学的主要不同点。

材料一 孔子的学说从根本上说是保守的。他不打算损害现存的社会秩序和社会关系,主张“君君、臣臣、父父、子子”。不过,他坚持统治者拥有统治权力的同时,还坚持统治者应在合理的道德原则基础上进行统治。他和柏拉图一样,要国王做贤者,认为如果他们具有一个绅士的五条美德——诚实、正直、忠诚、恩惠和仁爱(也就是通人情),他们就能成为贤者……孔子的学说在他生前并没有被普遍接受,更不用说贯彻了。但是,它们最终还是流行开来,并成为国家的正统信条。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 到了宋代,由于知识传播的成本大幅下降,士绅的规模日渐扩大……士绅阶层是平民社会当中连接国家与个人的中介,将一君万民的社会结构联系为一个有机的整体。三纲八条目则进一步内化于一般士绅的心性当中,日常的洒扫应对亦可体会天地之理,修身齐家亦有治国平天下之功,理学的精神也因此自觉深入到民间基层。

——摘编自百度百科

材料三 “治之以末,倡优有禁,除布帛外皆有禁。今夫通都之市肆,十室而九,有为佛而货者,有为巫而货者,有为倡优而货者,有为奇技淫巧而货者,皆不切于民用,一概痛绝之,亦庶乎救弊之一端也。此古圣王崇本抑末之道。世儒不察,以工商为末,妄议抑之。

——摘编自[明]黄宗羲《明夷待访录》

(1)根据材料一,归纳孔子的政治思想,并结合所学知识分析“孔子的学说在他生前并没有被普遍接受”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明在宋代“理学的精神自觉也因此深入到民间基层”的原因。

(3)有学者指出,明末清初儒学呈现了“继往开来”的特点。根据材料三并结合所学知识,以黄宗羲的思想主张说明这一特点的表现.并说明其影响。

材料一 黄宗羲在全面批判君主专制种种弊端的基础上,提出了他的社会改革理想,表现了思想创新的理论勇气。特别是他破天荒第一次提出了“天下为主,君为客”的重要政治命题,这一命题包含三层含义:一是“天下”是人民共有的,而非君王一家一姓所私有;二是天下大事应由人民当家作主,而不应由君王一人垄断;三是君的权力来源于人民,君由民推选出来为天下兴利除害,因而必须尽心尽力为民服务。

——摘编自吴光《黄宗羲的社会批判精神》

材料二 黄宗羲虽然将民本推到了极致,但其政治哲学思想仍然没有跳出孔孟民本的思路和范畴。民本是一种“定对目标选错道路”的空想,永远无法到达“利民”的目的地,因为其一旦进入实践,必然被君主改造成外儒内法的伪民本。如果把民本当成民主,就会让一种“名为民主实为专制”的东西成为政治体制改革的指导思想,其结果将是不但不能实现民主的目标,而且还会败坏民主的名声。但民本不是民主并不意味着民本思想没有价值。这种“反法之儒”给走出“秦制”的近代中国提供了不可忽视的思想动力,并为接轨“西学”提供了本土资源。

——摘编自丁新宇、郭强《民本非民主——定性黄宗羲政治思想的现实影响》

(1)据材料一,指出黄宗羲“社会批判精神”的主要内容。

(2)据材料二,指出作者否定黄宗羲“民本”思想的具体表现及其理由。

(3)综合上述材料,指出黄宗羲“民本”思想的理论价值。

材料一 中国古代人文主义者认为,在人与人之间应该保持一种和谐的关系,互相关心,互相爱护。一个没有秩序的社会是危险的,会给社会成员带来灾难。因此,他们提出了一系列符合社会发展需要的礼法模式,提出要使“义”成为第一追求,认为“义”是人的根本价值所在。 ......人在社会中离不开交往,而人们之间的交往需要一个基本的准则,应该真诚待人,不虚伪欺诈。

——摘编自叶自成《华夏主义:中国的本土人文精神》

材料二 朱熹著 《四书集注》,加入了自己的比较通俗浅近的注释,使理学借四书而得以传播。 朱熹极为重视少年的教育,著《小学集注》,收集《礼记》《曲礼》《列女传》等古籍中有关“三纲 五常”的说教,教育青少年遵照“三纲五常”的道德规范。又著《论语训蒙口义》《童蒙须知》 等,供儿童学习。从衣服冠履、语言步趋、洒扫涓洁、读书写字,直到杂细事宜,都作了具体的规定。

——摘编自蔡美彪《中国通史》(第七册)

材料三 在物质生活富足的前提下,那些经济上有实力的商家要求政治上的地位,于是出现了精神上的反叛。这种生活本体的变化引发了作家创作意识的变化。李贽在这样一种生存环境下,思想也有了初步的“民主意识”,从而为他的“民本意识”突破儒家“民本思想”提供了基础。他的思想具有反叛精神,富有战斗性。

——摘编自肖国华《李赞的“儒学情结”——李贽的民本思想初探》

(1)根据材料一,指出中国古代人文主义者对于人际交往的主张。

(2)根据材料二,概括朱熹的文化贡献。并结合所学知识,分析朱熹推广理学的社会条件。

(3)随着时代和社会的变迁,儒家思想并非一成不变,而是不断地在融合、创新和发展。根据材料三并结合所学知识,对该观点加以说明。