名校

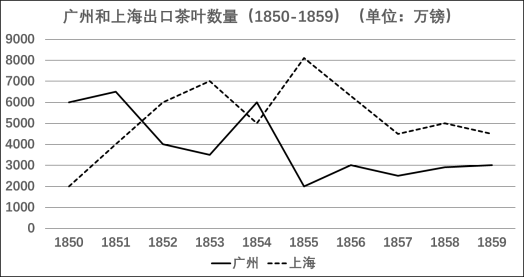

1 . 如图是19世纪50年代广州和上海出口茶叶数量的走势图,对此解读最为合理的是( )

| A.列强入侵改变了中国贸易中心 | B.中国对外贸易逐渐出现逆差 |

| C.两地经济发展水平差异比较大 | D.政局动荡是波动的主要因素 |

您最近一年使用:0次

2024-01-09更新

|

445次组卷

|

11卷引用:安徽省亳州市第二完全中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

安徽省亳州市第二完全中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题四川省南充市2024届高三上学期一模历史试题广东省深圳高级中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题陕西省西安中学2024届高三下学期三模历史试题湖南省株洲市第一中学2021-2022学年高一上学期期中测试历史试题江西省宜春市宜丰中学2024届高三3月月考历史试题2024届四川省成都外国语学校高三下学期高考模拟试题(三)历史试题广东省汕头市潮阳一中明光学校2023-2024学年高一5月月考历史试题重庆市2024届高三下学期高考模拟测试(一)历史试题天津2024届高考考前专项练习历史试题四川省成都外国语学校2024届高三下学期高考模拟试题(三)历史试题

名校

2 . 鸦片战争后,林则徐、魏源提出的“师夷长技以制夷”被认为是“用夷变夏”,威胁了清朝的政治安全和文化安全,遭到士大夫阶层的强烈抨击。由此可知( )

| A.士大夫阶层从麻木与愚昧中觉醒 | B.鸦片战争对民族觉醒的影响有限 |

| C.顽固派势力过于强大阻碍变法开展 | D.主流知识分子坚持闭关锁国的政策 |

您最近一年使用:0次

2024-01-09更新

|

167次组卷

|

6卷引用:安徽省部分学校2023-2024学年高一下学期开学考试历史试题

3 . 1844年,《望厦条约》规定,“日后若有国书递达中国朝廷者,应由中国办理外国事务之钦差大臣,或两广、闽浙、两江总督等大臣将原书代奏”。同年,两广总督兼领钦差大臣,专办“各省通商善后事宜”,1859年,又改授两江总督为钦差大臣。这体现了( )

| A.地方督抚权力的膨胀 | B.列强侵略意图已实现 |

| C.清廷外交机制的调整 | D.天朝上国观念的破除 |

您最近一年使用:0次

2023-12-29更新

|

219次组卷

|

5卷引用:安徽省淮北市2024届高三一模历史试题

安徽省淮北市2024届高三一模历史试题安徽省淮北市2024届高三下学期一模历史试题安徽省2024届高三下学期高考冲刺模拟(二)历史试题(已下线)热点话题06 周年热点和学术热点-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)(已下线)专题06 中国近代史:旧民主主义革命时期 选择题汇编(二)-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(新高考专用)

名校

4 . 《南京条约》等一系列不平等条约签订之后,英本以为“倾全国生产,不够华一省衣料”,而现实却是“开放贸易十年后”,其消费能力竟落在巴西和土耳其之后。出现这一现象的主要原因是( )

| A.欧洲国家商业竞争加剧 | B.中国自然经济的抵制 |

| C.英国国内生产供应不足 | D.清朝闭关政策的阻碍 |

您最近一年使用:0次

2023-12-26更新

|

112次组卷

|

2卷引用:安徽省合肥市第一中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

5 . 1841年初冬,习惯铳炮齐鸣之后短兵相接的清军在广州城外一触即溃,兵勇连英军长什么样都不知道便倒地了,“夷船”几百步外轰开营垒,几无可挡之物。这反映出的实质是( )

| A.西方对亚洲地区的殖民侵略 | B.中英之间军事差距明显 |

| C.农耕文明与工业文明的差距 | D.清朝统治阶层封闭愚昧 |

您最近一年使用:0次

2023-12-21更新

|

138次组卷

|

6卷引用:安徽省县中联盟2023-2024学年高一12月联考历史试题

名校

6 . 第二次鸦片战争期间,英法联军向广东地方官员施加压力,迫使他们颁布告示允许华人出洋。《北京条约》签订后,清政府确认了华人出洋的合法性,并对《大清律例》进行了修改。这表明当时( )

| A.中国半殖民地化程度加深 | B.英法侵华促进了中国现代化 |

| C.清廷完全沦为洋人的朝廷 | D.政府缺乏近代民族国家观念 |

您最近一年使用:0次

2023-12-19更新

|

173次组卷

|

9卷引用:安徽省合肥市第七中学2023-2024学年高二下学期第一次段考历史试题

7 . 魏源曾说:“沿海商民有自愿仿设厂局以造船械,或自用或出售者听之;若官修战舰火器局,贝止需立于粤东”。并建议规定官员“不许承办船厂”,放手任民间经济自行发展的方针。据此可知,魏源的主张( )

| A.开启了学习西方制度文化的大门 | B.旨在顺应发展资本主义潮流 |

| C.具有民本主义和经世致用的理念 | D.揭示了中国民族危机的深重 |

您最近一年使用:0次

名校

8 . 光绪二十六年(1900年),吴汝纶在《深州风土记》中谈到,“光绪十年后,花生之利始兴,外国购之,用机器榨油,转售中国取利。以此种者沾其赢余,相习益多。”这反映了当时的中国( )

| A.自然经济逐渐解体 | B.与世界市场联系日益紧密 |

| C.百姓生活日益富足 | D.对外贸易处于逆差的地位 |

您最近一年使用:0次

2023-12-16更新

|

95次组卷

|

4卷引用:安徽省县中联盟2024届高三12月联考历史试题

名校

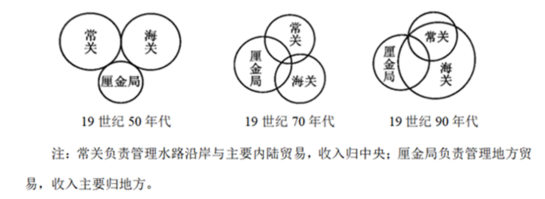

9 . 晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图(如图)如下,这一变化过程表明( )

| A.清政府财政自主权逐步削弱 | B.列强资本输出缓慢增加 |

| C.税收机构重叠影响行政效率 | D.地方财政收入日益减少 |

您最近一年使用:0次

2023-12-13更新

|

310次组卷

|

12卷引用:安徽省合肥市第六中学2024届高三上学期第三次教学质量诊断历史学科试题

安徽省合肥市第六中学2024届高三上学期第三次教学质量诊断历史学科试题云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市第一高级中学2023-2024学年高一12月月考历史试题河北正中实验中学2024届高三12月第三次月考历史试题山东省曲阜师范大学附属中学2024届高三上学期第五次教学质量检测历史试题四川省射洪中学校2023-2024学年高二上学期第三学月月考历史试题湖南省安乡县第一中学2023-2024学年高二上学期知识竞赛历史试题湖南省郴州市“十校联盟”2023-2024学年高一上学期期末模拟考试历史试题河南省安阳市第一中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题海南省海口市海南中学2023-2024学年高二上学期期末历史试题江西省宜春市丰城市第九中学2023-2024学年高二下学期第一次段考历史试题江西省宜春市上高县2024届高三5月月考历史试题2024届广东省梅州市梅江区梅州中学高三下学期5月仿真考试历史试题

名校

10 . 1839年7月初,林则徐邀请美在华传教士伯驾和袁德辉等人翻译《各国律例》。伯驾提及自己的翻译工作时表示,"这些章节论述一个国家拥有禁绝外国货,没收走私货,以及进行战争的权利"。这反映出林则徐( )

| A.注重对外斗争的策略 | B.意识到鸦片走私危害 |

| C.认识到中英必有一战 | D.主张师夷长技以制夷 |

您最近一年使用:0次

2023-12-11更新

|

247次组卷

|

4卷引用:安徽省名校联盟2023-2024学年高三上学期12月大联考历史试卷