材料一 16世纪,西式建筑在中国出现,多集中于澳门,主要由传教士和殖民商人修建。18世纪,由传教士郎世宁、王致诚设计,中国工匠精心修建的圆明园分园——长春园的欧式宫殿,是中西建筑文化交流的光辉典范。鸦片战争后,西式建筑作为工业文明的体现,开始大量传入中国,给国人巨大的思想冲击,如康有为见识了香港西式建筑林立、街路整齐后,认为西人治国有方,进而摒弃了“西人为古之夷狄”的看法。20世纪上半叶、西式.建筑规模进一步扩大,如上海国际饭店高达24层。另外,资政院、教堂、医院等建筑也一改中国传统建筑.“城高池深”的特点,体现了某些近代社会的气息。

——摘编自田毅鹏《西式建筑进入中国的沧桑往事》

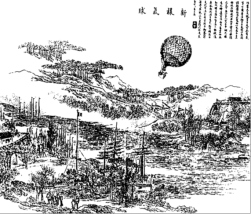

材料二 早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

——摘编自李晓丹《17—18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后西式建筑大量传入中国的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西式建筑风格东渐和中国园林艺术西传的不同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈中西建筑文化交流的历史启示。

| A.表明外交思想迈向理性务实 | B.揭示了洋务运动的局限性 |

| C.旨在维护国际法的公平正义 | D.体现了“中体西用”思想 |

| A.利于推动思想启蒙 | B.冲击了传统官僚体制 |

| C.促进革命力量发展 | D.为变法制造理论依据 |

| A.新史料更接近历史真相 | B.研究历史文献就能还原历史真相 |

| C.历史研究需要去伪存真 | D.只有考古发现才能印证历史真相 |

| A.借用传统资源启迪民智 | B.维护民族文化传统 |

| C.谈古论今辅助文化宣传 | D.古为今用传播西学 |

| A.挽救民族危亡刻不容缓 | B.清政府已成为众矢之的 |

| C.资产阶级登上历史舞台 | D.进化论成为全社会共识 |

材料

野蛮时代向文明时代发展的不同途径

对于世界历史从史前的野蛮时代向文明时代的转变所遵循的不同途径,可归并为两种主要方式,即非西方式的和西方式的。前者以中国为代表,其重要特征是连续性的,就是从野蛮社会到文明社会许多文化、社会成分延续下来,其中主要延续下来的内容就是人与世界的关系、人与自然的关系。而后者是突破式的,就是在人与自然环境的关系上,经过技术、贸易等新因素的产生而造成一种对自然生态束缚的突破。

——摘编自张光直《考古学专题六讲》

参照以上材料,以“______向______发展的不同途径”为题,设计一幅简单的示意图并加以阐释。(要求:将设计内容填写在答题卡的方框内;阐释须史论结合,逻辑清晰,表述成文。)| A.引领时代发展的潮流 | B.开启思想解放的先河 |

| C.致力于推动政治变革 | D.冲破了传统思想束缚 |

| A.历史解释必然具有时代性 | B.随时间推移历史真相更易被发掘 |

| C.史料的丰富影响历史认知 | D.研究方法会对历史结论产生影响 |

| A.澄清思想界的错误认知 | B.强调维新变法的紧迫性 |

| C.批判传统思想推动社会变革 | D.掌握社会主义思想的解释权 |