材料一 19世纪中期,两个学说都发现了变化的原因在于斗争一生存竞争和阶级斗争。

——沃纳姆《新编剑桥世界近代史》

(1)概括材料中“阶级斗争”学说发表的时代背景。

材料二 公社的伟大社会措施就是它本身的存在和工作。它所采取的各项具体措施,只能显示出走向属于人民、由人民掌权的趋势……工人的巴黎公社及其公社将永远作为新社会的光辉先驱而为人所称颂。

——马克思《法兰西内战》

(2)分析巴黎公社政权的性质及失败的原因。

材料三 当代学者罗燕明系统论述了《共产党宣言》与中国的三次结合。他指出第一次结合发生在建党前后,第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。

——李军林《〈共产党宣言)在中国:十年研究述评》

(3)简述材料中“第一次飞跃”的历史意义。

材料一 中国近代外交史上的重要事件或条约。

| 时间 | 事件或条约 | 影响 |

| 1842年 | 《南京条约》 | “以前是中国处于命令的地位去决定国际关系”的局面发生了根衣性转变 |

| 1895年 | 《马关条约》 | 中国面临着被“瓜分”的民族危机,传统的宗藩体制已经崩溃,华夷秩序几乎荡然无存 |

| 1901年 | 《辛丑条约》 | 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊 |

| 1919年 | 巴黎和会 | 中国与外国的条约关系,见证了一个时代的开始和另一个时代的结束 |

| 1928年 | “改订新约”运动 | 减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家的关税收入; 但又很不彻底 |

| 1943年 | 中英、中美签订新约 | 取消英美通过《辛丑条约》攫取的特权;将上海及厦门公共租界之行动与管理权交与中国政府,凡关于上述租界给予英美政府之权利应予终止等 |

材料二 当时,在中国享有带有不平等性质的权益的国家主要是美、英、苏三家。在具体实践中,中国政府采取了不同的对策。美国是当时与新中国最为敌对的国家。中国政府对中美商约等一系列条约采取了不予承认的立场.美国此前在中国所享有的特权至此在大陆全部丧失。这种处理干脆利落。苏联是中国最重要的盟友。对于中苏友好条约,中国政府并没有断然宣布废除,而是积极地与苏联政府重新谈判。1950年2月,中苏订立了新的友好同盟互助条约及有关协定。协定规定在不迟于1952年末.苏联将中长路的一切权利及一切财产无偿移交中国,苏军从旅顺口撤出,大连行政完全由中国政府管辖,苏方临时代管或租用的财产,应由中国政府接收。至此, 可以说中国已经完全挣脱了百年之久的不平等条约的束缚

——《新中国:不要“平等权利”遗留问题慢慢解决》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代百年间在签订外交条约方面的变化趋势。

(2)根据材料一并结合所学知识.概述近代不平等条约对中国的影响。

材料 1917—1937年苏俄研究主题统计简表

| 类别 | 文章总篇数 | 研究主题 | 文章篇数 |

| 政治类 | 978 | 苏俄革命 | 96 |

| 政治制度 | 77 | ||

| 政治组织 | 34 | ||

| 政治人物 | 61 | ||

| 政治思想 | 76 | ||

| 政权 | 201 | ||

| 政党 | 139 | ||

| 军事、国防 | 70 | ||

| 外交 | 150 | ||

| 法律 | 74 | ||

| 经济类 | 1334 | 财政 | 49 |

| 工业 | 110 | ||

| 农业 | 235 | ||

| 商业 | 13 | ||

| 外贸 | 66 | ||

| 计划经济 | 314 | ||

| 消费协作 | 134 | ||

| 新经济政策 | 65 | ||

| 银行货币 | 51 | ||

| 综合 | 297 | ||

| 社会生活类 | 323 | 儿童 | 15 |

| 妇女 | 104 | ||

| 工人 | 26 | ||

| 农民 | 38 | ||

| 青年 | 9 | ||

| 综合 | 131 | ||

| 教育 | 262 | ||

| 思想 | 69 | ||

| 文化 | 297 | ||

| 中国与苏俄 | 216 | ||

| 总数 | 3479 | ||

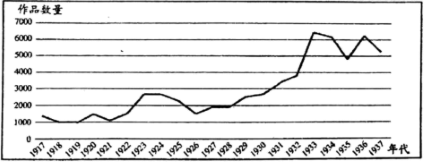

中国知识界苏俄研究趋势图

——摘编自齐廉允《中国知识界对“苏俄道路”的认知(1917—1937)》

根据材料并结合所学知识,指出1917—1937中国知识界研究苏俄的基本趋势及主题,并说明原因。

4 . 材料 民国时期土地兼并大量存在,而且有愈演愈烈的趋势。“扶植自耕农”是国民政府抗战时期和抗战后实行的一项重要的土地改革政策。1941年蒋介石曾说“必须土地政策能够推行,土地问题获得真正解决,然后我们三民主义革命的革命理想,才能全部贯彻,而目前抗战建国的大业,才能得到最后的成功!”在借助欧美土地政策理论的基础上,1932年,蒋介石邀请萧铮等学者召开土地问题讨论会,经过两个月的讨论,通过了包括防止土地投机、改善租佃关系、积极扶植自耕农、筹设土地金融机关等内容的国民党土地原则十项,此外,还设有地政学会等学术团体,并克服阻力出台了土地金融政策。1941年,随着地政署的建立,土地改革在广西、四川、福建、甘肃等地的试验区展开。从全国看,抗战时期扶植自耕农只涉及全国14省82县,与全国县数与农户相比,所占比例极小。且因多种原因,“扶植自耕农”的土地改革未能很好地实现

——摘编自黄正林:《国民政府“扶植自耕农”问题研究》

(1)结合材料与所学知识,简述20世纪三四十年代国民政府“扶植自耕农”政策出台的历史背景。

(2)结合材料与所学知识,概括国民政府推行土地改革政策过程的特点,并分析其政策收效有限的原因。

材料一 九一八事变后,国民党的统治受到威胁。红军第五次反“围剿”失败,被迫长征,力量削弱,蒋介石以为除去了心腹之患。国内外政局的变化促使南京国民政府把主要精力移到国内经济建设和国防建设上来。1935年4月,蒋介石在贵阳发表谈话,提出要开展“国民经济建设运动”。同年12月,国民党五届一中全会通过《确定国民经济建设实施计划大纲案》,提出要把经济建设与国防建设结合起来,尤其把重工业的建设放在首位。由于国民经济建设运动的开展,加上调整进出口关税,币制的统一,工业、农业、交通等其他社会经济在一定时期得到了某些发展。抗战爆发打断了这一运动,但它仍为后来国民政府在抗战期间运用行政力量干预经济生活以适应战时需要,提供了某些范本。

——摘编自龚泽琪、董连泽《中国军事经济全史》

材料二 罗斯福大胆地采取了一些促使经济通货膨胀的措施,缓解由大萧条引起的饥饿状况。他的解决经济灾难的建议包括阻止银行破产的立法,提供就业机会和农业补贴,给老年人提供社会保障这个大规模的经济和社会改革项目被称为“新政”。它的基本前提:即政府干预经济来保护人们的社会和经济财富是正当的。这标志着美国政府政策的重大改变,开始了社会改革立法的趋势,而这种趋势在大萧条后仍持续很久。最后,第二次世界大战时期大规模的军费开支对结束美国范围内和其他地区的大萧条起到了比新政策或者类似的措施更加重要的作用。

——摘编自《新全球史》

(1)根据材料概括国民经济建设运动与罗斯福新政背景,结合所学分别归纳二者作用。

(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪30年代中美经济政策的共同特征,分析造成两者不同结果的原因。

材料一:国会者,君与国民共议一国之政法也。盖自三权鼎立之说出,以国会立法,以法官司法,以政府行政,而人主总之……人主尊为神圣,不受责任,而政府代之。东西各国皆行此政体,故人君与千百万之国民,合为一体,国安得不强?吾国行专制政体,一君与大臣数人共治其国,国安得不弱……立行宪法,大开国会,以庶政与国民共之,行三权鼎立之制,则中国之治强,可计日待也。

——摘编自康有为《请定立宪开国会折》

材料二:孙中山和我们具有各不相同的宇宙观,从不同的阶级立场出发去观察和处理 问题,但在20世纪20年代,在怎样和帝国主义作斗争的问题上,却和我们达到了这样一个基本上一致的结论。

——毛泽东《论人民民主专政》

材料三:所谓立宪政体,所谓国民政治,果能实现与否,纯然以多数国民能否对于政治,自觉其居于主人的主动的地位为唯一根本之条件。……倘立宪政治之主动地位属于政府而不属于人民,不被宪法乃一纸空文,无永久厉行之保障,且宪法上之自由权利,人民将视为不足轻重之物,而不以生命拥护之,则立宪政治之精神已完全丧失矣。是以立宪政治而不出于多数国民之自觉,多数国民之自动,惟日仰望善良政府,贤人政治,其卑屈陋劣,与奴隶之希冀主恩,小民之希冀圣君贤相施行仁政,无以异也。

——摘编自陈独秀《吾人最后之觉悟》

材料四:这个文化运动,当时还没有可能普及到工农群众中去。它提出了“平民文学”口号,但是当时的所谓“平民”,实际上还只能限于城市小资产阶级和资产阶级的知识分子,即所谓市民阶级的知识分子……乃是这个运动未能全竞其功的重要原因。

——摘编自毛泽东《新民主主义论》

材料五:1930年,毛泽东说:“我们党内有一部分同志还缺少正确的认识如果认清了中国是一个许多帝国主义国家互相争夺的半殖民地就会明白红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式。”

——中共七大通过的《中国共产党章程》

材料六:在社会主义改革开放和现代化建设的新时期.在跨越世纪的新征途上,一定要高举邓小平理论的伟大旗帜,用邓小平理论来指导我们整个事业和各项工作。这是党从历史和现实中得出的不可动摇的结论。……邓小平理论是当代的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。

——江泽民在党的十五大上的讲话

(1)材料一认为实现国家富强的关键是什么?这一主张引发了什么重大历史活动?结合所学知识概述其意义。

(2)结合材料二与所学知识,指出孙中山的思想在20世纪20年代分别有何发展变化, 并说明其变化的原因。

(3)材料三认为实现国家富强的关键是什么?作者是如何实践自己的认识的?根据材料四分析其“未能全竟其功”的主要原因。

(4)根据材料五并结合所学知识,分析毛泽东言论反映的社会状况及其主张。

(5)根据材料五、六简要指出毛泽东思想和邓小平理论的共同点。结合所学知识,简述邓小平理论回答了什么问题以及对中国历史的重大影响。

材料一 明初,流通中铜钱与“宝钞”并行,禁金银交易……嘉靖初(1522年),“钞久不行,钱已大”,朝廷遂“弛用银之禁”。到万历九年(1581年)“一条鞭法”把丁役、土贡等项归于田赋之内,“计亩征银”,白银发展为流通中的主要货币。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》等

材料二 隆庆元年(1567年),明朝政府开放海禁,在漳州府的月港设督饷馆,私人海上贸易取得某种程度的合法地位。在明朝的海外贸易中,中国始终于出超地位,葡萄牙人和西班牙人不得不用大量白银来支付贸易逆差,海外白银的流入,增加了国内白银的总量,扩大了白银的流通范围。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料三 1933年到1934年,美国在世界市场上大量收购白根,引起中国白银不断外流,加上币制的紊乱,中国屡现金融恐慌。……1935年,国民政府公布“币制改革”方案,规定:1935年11月4日起,以中央银行、中国银行、交通银行三家银行发行的钞票为法币;所有税收和公私款项均用法币支付,禁止白银在国内流通;白银收归国有,作为外汇准备金,以稳定法币对外汇价。

——摘编自民申光主编《中国近代经济史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析明代白银成为流通中的主要货币的原因,明代货币的白银化对中国经济产生了哪些积极影响?

(2)根据材料三指出国民政府时期货币流通领域的突出变化,结合所学知识简要评价这一变化所带来的积极意义。

材料一 1920年毛泽东以极大的热心投入湖南自治运动,把各省自决自治看作是拯救中国的唯一方法。……7年以后,毛泽东说:“革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,文质彬彬,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻一个阶级的暴烈的行动。”

——摘自金一南《苦难辉煌》

材料二 1978年中国大事记(部分)

| 3月 | 全国科学大会在北京召开 |

| 4月 | 中共中央批准决定摘掉全部右派分子的帽子 |

| 5月 | 《光明日报》刊登特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》 |

| 9月 | 国务院召开全国计划会议,会议决定经济战线必须从闭关自守或半闭关自守状态转移到积极引进外国先进技术,利用外国资金,大胆进入国际市场的开放政策上来 |

| 12月 | 邓小平在中央工作会议上作《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的报告 |

| 中共十一届三中全会在北京举行,实现了建国以来党的历史上最伟大的转折 |

——摘编自《历史》必修一、二、三及选修四

(1)阅读材料一并结合所学知识,分析毛泽东思想发生变化的主要原因,并指出1927年毛泽东是如何实践“革命是暴动”这一理念的。

(2)阅读材料二并结合所学知识,概述1978年我国社会主要领域发生的重要变化。

材料一 (松江)纺织不止村落,虽城中亦然……里媪(年老的妇女)晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出,无顷刻间歇。

——《华亭县志•风俗》

材料二 近日洋布大行,价才当梭布三分之一,吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,销减大半。

——包世臣《安吴四种》

(1)与材料一相比,指出材料二反映的经济变化,分析这种变化带来的影响。

材料三 1935年前后,国民政府加强了对四川、云贵等地区的主要工业资源的调查和开发,陆续将东部沿海地区的军工企业西迁,并停办、调整了一些军工企业,改善设备,统一制式,增加生产。政府还进一步整修旧公路,修筑新公路,开辟航空线。1936年通过的1937年度军费预算,在普通军费预算4.12亿元的基础上,增加了国防建设专款2.22亿元,使整个国防预算达到6.34亿元。总之,国民政府的抗战准备,在一定程度上为以后的全国抗战创造了有利条件。

材料四 全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施。与此同时,政府组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁。截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家。这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举。

——以上材料摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

(2)依据材料三,概括国民政府在经济上为抗战所作的准备。结合所学知识,说明当时的历史背景。

(3)依据材料四,指出国民政府为抗战所采取的新的经济举措。

(4)依据材料三、四并结合所学知识,简析抗战时期国民政府采取的经济举措所带来的影响。

材料一 英国盐税由荷兰盐税而来,内战期间议会开征,共和国时期废止了对国产盐的税收,对外国食盐继续征税。“光荣革命”后,因与法国战争的需要,议会对进口食盐征收附加税,对产自英国的所有食盐和矿物盐再次征税。1805年,因对法战争需要,皮特首相再次提高国产盐和进口盐的税率。随着经济发展,盐税所占财政税收的比重已经极低,民众对盐税普遍反对,甚至有批评者认为“开征盐税是很危险的事情,这是迈向普遍消费税的一步,将破坏英国的自由和颠覆国家的宪政”,因而1822年议会通过相关法隶后大幅降低盐税,至1825年完全废除。

——摘编自滕淑娜等《近代以来中英盐税功能变迁比较及启示》

材料二 中国盐税历史悠久。进入民国,百弊丛生。南京国民政府初立,百废待举,军费攀升,财政奇窘,于是改革。1928年改组原有的盐务稽核所,削弱洋员地位,使其直接隶属财政部。同年,通过了《统一全国盐税收入案》和《统一各省盐务机关征收人员任免权案》,之后各省截留盐税的数额明显下降。划一税率,使各地区相差极大高低不等的数百种盐税税率大幅减少。1931年以后,以多种名义提高盐税。1935年,规定所有以地方名义征收之各项附加,一律由中央统征。经过改革,盐税平均占各年国民政府税收总额的31%左右,而同期的法、德等平均只占1%,较高的意大利等也只占4%,英国等甚至无盐税。因而盐税也被穷人称为“恶税”,高盐税使得制售、购食私盐很普遍。

——摘编自张立杰<南京国民政府盐税整理与改革述论》

(l)依据材料一并结合所学知识,概括影响英国盐税变化的原因。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分析南京国民政府盐税改革的影响,并结合中英盐税改革谈谈你的认识。