材料一 国民政府最初向英国寻求金融借款是在1934年底。为缓解白银外流提出1.5亿英镑的借款,但因数额过大且违反新四国银行团(由英美日法组成)的原则被英国拒绝。出于缓解东亚紧张局势并维护在华英商利益的考虑,英国于1935年2月提出一个由英美日法四国联合对华提供借款的计划,并由四国各自派财政专家赴华考察,但该计划未能完全落实。10月29日,李滋罗斯将借款一事告知日本驻华大使有吉明,询问日本是否愿参与,日方没有立即回复。

——摘编自王钊《1935—1937年中英金融借款交涉》

材料二 1937年10月11日,国民政府外交部秘书段茂澜拜会英国驻华大使馆中文参事包克本,提出“缅甸云南一线,缅甸境内有拉(腊)戍城至中国边境未经修筑之公路仅一百八十公里,我国云南境内有弥渡至边境亦只三百八十公里”,希望英国“秉援助中国抗战之义,即日兴修自拉(腊)戍至缅交界之公路,俾能由缅直通于中国公路”。11月3日,英国外交部正式授权贺武:“可以向中国政府表示英国政府与缅甸政府在原则上同意修建连接中缅的直通公路。”

——摘编自孙歌《全面抗战爆发后中英修筑滇缅公路交涉》

(1)根据材料一并结合所学,概括中英金融借款交涉的时代背景。(2)根据材料并结合所学,分析这一时期中英交涉发生变化的原因及影响。

材料— 《史记》的创作时间正值西汉武帝积极有为地开创大一统王朝的时代,他致力于将边疆各族纳入统一多民族国家序列之内,因而有了张骞通西域,连接西北地区;唐蒙出夜郎,控制西南地区;使秽貊族、卫氏朝鲜归附,掌控东北地区的种种功业,为统一多民族国家奠定了疆域基础,实现了广裘国土与众多人群的抟合,也使得民族一统、华夷一家成为时代的主旋律。

——摘编自中央民族大学《古籍里的中华民族共同体故事》

材料二 1793年,雅各宾派的上台,将法国的民族主义推向了高峰。一些构建民族国家的基本要素,如政权、领土、语言和文化等逐渐成形:从1793年6月3日到7月17日,三个土地法令的公布使得大批农民能够以分期付款的形式获得土地。而在更早些的时候,乔治·雅克·丹东也明确地提出了法兰西民族的疆域范围,即“莱茵河畔、大洋之滨、阿尔卑斯山峦构成这些边界”。此外,为了加强法兰西民族的团结,政府完善了教育体系,将法语作为国家的统一语言进行推广。同时,在罗伯斯庇尔的推动下,一系列与法兰西民族主义价值相关的节日被确立下来,如最高主宰与自然节、人类节、法国人民节等。更为重要的是,法国历史上的第一部共和国宪法在1793年6月颁布,将人民主权作为立国之本。

——摘编自姚历《法兰西民族国家的确立》

材料三 抗日战争是一场反对外国侵略的战争,面对异族的入侵,中国政府的期许是:“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任。”这是一个全民抵抗侵略的号召。就抗战的事实而言,持久的对日抵抗,激发了中国民族意识的成长,抗战一般被认为是中国民族国家形成的重要催化剂。

——摘编自黄道炫《战时中国民众的民族意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要说明秦汉时期民族一统、华夷一家成为时代主旋律的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括雅各宾派上台后,将法国民族主义推向高峰的主要措施。

(3)根据材料三“抗战一般被认为是中国民族国家形成的重要催化剂”和所学知识,说明哪一事件标志着中国抗日民族统一战线正式形成。并结合所学知识,简述伟大的抗战精神。

历史与漫画:张乐平笔下的三毛

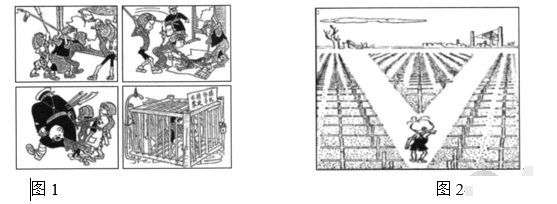

材料一 图1为1935—1937年早期的三毛作品之一《爱国未遂》。三毛见宣传画上老虎吞下中国版图,号召孩子打虎,却被警察关进笼子,笼子上书“捣乱分子,特此示众”。图2为1946年《三毛从军记》系列作品中的最后一幅。胜利后的三毛在阵亡将士墓地中,墓地的道路呈现代表胜利的“V”字形。

材料二 当长沙吃紧的时候,宣传队发动对敌宣传,绘制巨大醒目的壁画和日文标语。后来敌人艺术宣传队看到这些画,(日军宣传人员)有若干人被激发了天良而放下画笔黯然回国。由长沙撤退时,国民政府全然不顾宣传队的死活,宣传队只得抛弃了私人物件,背负画稿材料,由田汉先生率领步行撤退。经湘潭到衡山,悲惨情形,莫可言状。这时候的衡阳,因受长沙大火(抗日战争时期国民政府以“焦土抗战”为名火烧长沙,发生于1938年11月12日)的影响,人心浮动,人们惶惶不可终日。宣传队抵达的第一天就连夜赶制画稿,于第二天开出展览会,以淡静的工作来安定浮动的人心,收效是极大的。

——摘编自张乐平《我的漫画生活张乐平》

(1)解读图1蕴含的历史信息,并推测图2中作者的心态和对局势的看法。

(2)有人从成书时间和漫画作品特点等方面评价《三毛从军记》史料价值不高。你是否同意这一说法?结合材料二说明理由。

材料一 袁世凯继承历代修史惯例,于1914年开设清史馆,馆中执笔者多数是清朝遗老,他们对清末革命运动或不予记载或视为乱臣贼子,且自民国以后只用干支纪年,1927年至1928年,经张作霖拨款,《清史稿》陆续刊印。1930年,国民政府宣布禁止销售《清史稿》。

——摘编自王钟翰《清史稿说略》

材料二 20世纪30年代,学界围绕《清史稿》展开讨论。1931年,孟森批评《清史稿》缺漏“建州卫”,指出清朝先世为建州卫,与明朝存在附属关系。力图历史地论证东三省的归属。1934年,容庚认为历代史书多有舛误,国民政府却唯独禁售《清史稿》,即使与古代专制朝廷相比,也是缺乏度量的。

——摘编自周海建《南京国民政府对<清史稿>的审查及其社会因应》

材料三 20世纪,有部分研究中国历史的日本、美国学者先后提出元、清两个少数民族建立的王朝与以往汉民族建立的大一统政权存在本质属性上的差异。这在中国史学界引发轩然大波,质疑之声四起。2002年,为了编写一部体现时代精神的大型清史,国家决定成立清史编纂委员会,集全国清史学界之力,开启新编《清史》工程,全书计划3000万字,共计92卷。

——摘编自王俊义《郭影秋与清史研究和清史编纂》等

(1)根据材料一,概括北洋政府和国民政府对《清史稿》的不同态度,并结合所学知识分析国民政府所持态度的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,从时代背的角度分别对孟森和容庚的观点进行解释。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析21世纪新编《清史》的意义。

材料 当我们观察人类历史时,关注所谓历史的横截面,也就是在某一个特定时间里,在世界的不同地方,同时发生了什么事情,这样我们才会对这个世界产生更清晰、更详细的认识。

——摘编自羽田正《全景世界史》

围绕材料的观点,结合相关史实得出认识并加以阐释。(要求:认识需体现史实间联系或比较,观点正确,史实准确,逻辑清晰)“一叶秋海棠”

清末民初之际,学部所编《初等小学国文教科书》中对中国版图的想象有这样的描述:“我国地形,如秋海棠叶。出渤海,如叶之茎;西至葱岭,如叶之尖;各省及藩属,合为全叶。”中华民国成立后,商务印书馆出版的教科书《新地理》中,延续了“一叶秋海棠”这一意象。20世纪三四十年代,在民国政府推动下,除了教科书之外,“秋海棠”也开始广泛出现于报纸杂志等公共媒介中,并广为民众所接受。

“桑叶”与“蚕食”

“桑叶”是民国时期另一种对中国版图的想象。1922年商务印书馆发行的《新法地理教科书》中这样描述:“全部地形好像横铺着的一个大桑叶;再巧不过,中国本是蚕丝的发源的地方”。到30年代救亡话语体系将中国版图抽象为“桑叶”,将日本版图抽象为“蚕”。1938年,在题为《我们不怕鲸吞!我们只怕蚕食!》的抗战漫画中,所显示的桑叶被蚕食掉的中国版图的部分,与当时日军所占领的中国国土的形状具有高度的一致性。抗战期间的教材中,无论国民政府还是边区政府都存在着将中国版图比喻为“桑叶”的做法。

“雄鸡一唱天下白”

新中国成立后,一种新的中国版图想象应运而生,人们开始将中国版图比喻为“雄鸡”。据《人民日报》1952年4月13日的报道:“西安的少先队员曾指着中国版图的模型对中国人民志愿军归国代表庞焕洲说,‘咱们祖国真像一只美丽的大雄鸡’”。而这一宣传极大推动了对这一认知的传播。此外,旧有海棠叶地图中难以突出台湾的地位,而雄鸡地图中,将台湾视为雄鸡迈出去的一只脚。这一解释被成功运用于政治解释之中,并成为大陆与台湾关系建构中的重要一环。

——摘编自徐鹏《秋海棠、桑叶、雄鸡与中国》

依据材料信息,提炼一个主题并加以阐释。(要求:主题准确完整,史实运用合理,语言逻辑清晰。)材料一 明代的屯田做得相当突出,到正德五年(1510年)时,云南屯田的产量在全部供应当地的军队开支之后,还有较多的富余。正因为有了这样一个很好的民生基础,明代才开始采取“改土归流”的政策,把奴隶制下的少数民族从土司王的野蛮盘剥中解放出来,开了清代雍正年间全面“改土归流”之先河。明、清两代,云南地区的物产在官员的大力推动下,得以大量行销内地和国外,为当地人赚取了他们的第一桶金。鄂尔泰在云南设立茶叶局,使普洱茶享誉中外,并走进更多的百姓家中。

——摘编自方铁等《中国西南边疆开发史》

材料二 全面抗战爆发后,各类机构、军队、难民大量涌入云南,粮食和物资需求骤增,南京国民政府加强对云南边疆的开发与建设,出台各种政策与法规、编制方案、组建机构、设立垦区等,为边疆社会的综合发展提供了强势动力。与此同时,云南的金融财政一直相对独立,与中央政府关联性较小。但在抗战期间,在中央政府与地方实力派之间的利益博弈与均衡过程中,边疆经济逐步融入国家体系中,通过种种战时举措,国民政府在云南采取了涸泽而渔的政策,几乎动摇了云南刚刚建立起来的经济建设基础。

——摘编自周玲《云南地方史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清政府云南实施“改土归流”的条件及实质。

(2)根据材料二,指出云南抗战时期经济建设基础“几乎动摇”的因素。

(3)根据材料一、二,归纳明清时期与全面抗战时期云南开发的共同之处。

材料 九一八事变后,国民政府驻日内瓦的施肇基于9月21日根据指示,向国联理事会提出申诉,要求国联派遣调查团,并拒绝日本直接谈判的建议。此后国联理事会在公开会议和闭门会议中反复讨论派遣调查团问题,其原因不外乎中日两国所提交的关于九一八事变的信息存在极大差异,以及原有通信渠道被切断,导致国联无法做出正确的判断。日本以中日直接谈判为由进行阻挠,但又不得不默认已经身处中日两国的第三方人员可以前往中国东北观察。这样,在国联调查团派遣之前,英国、美国和国联的中立观察员构成了“三管齐下”的关于九一八事变的观察之行。中立观察员们扮演了信息搜集者的角色,推动了国联处理中日冲突的进程。中立观察员的派遣使中日冲突“国际化”,坚定了中国依靠国联的既定目标。日本发现主动邀请观察员可以取得倾向于日本的报告后,逐渐转变了对国联调查团的立场,并积极建议调查团先来东京调查。中立观察员时空上的优势使他们能够获取未被日本掩盖的真相,为国联调查团的进一步调查提供了基础

——摘编自陈海懿《国联调查团的预演:九一八事变后的中立观察员派遣》

(1)根据材料并结合所学知识,说明中立观察员派遣的原因,

(2)根据材料并结合所学知识,简评中立观察员派遣的影响。

材料 “到边疆去”“到西北去”在20世纪三四十年代的中国是相当流行的口号。《良友画报》开辟专栏反映西北地区风土民情。

1932年9月,良友全国摄影团从上海出发,在七个半月走过黄河流域、长江流域和西南地区共16省,行程共五万余里,采摄照片万余幅。由此形成的系列报道“全国猎影记"中的“西北印象”报道了对绥远、宁夏、甘肃、青海、陕西等省的考察印象。西北在“全国猎影记”中留下了“尚未开垦之富源”的印象,说明“中国并非真的穷,不过偶然拿着钥匙挨饿罢了”。

1935年,开辟了“良友读者旅行列车”,除摄影记者自行前往采访外,还可以由读者投稿。其中有大量篇幅介绍西北的河套、蒙古、青海,以及西南的康藏地区,展示了西部边疆地区土地广大、物产丰富、风俗特异、民风淳朴以及周边列强对西北、西南的觊觎。同时还记录上述地区大量的特色风景和文物古迹。

1936年至1937年,推出了“西游记”十篇。专栏作者庄学本,此行是护送班禅大师返回西藏,并且沿途考察西北与黔藏等省的社会、语言、物种等,行程路线为由首都南京出发,经西安、潼关、陕西、甘肃、青海入藏,行程万里。专栏充满了少数民族风情的描绘和保卫国族的暗示。

——摘编自王若梅《(良友画报)关于西北地区的论述初探》

根据材料并结合所学,拟定论点,并展开论述。(要求:论点明确,论述清楚,史论结合)材料一 1924年国民党一大期间,孙中山从以往的革命斗争中吸取经验教训,在苏联的帮助下,决定在广州开办一所陆军军官学校,培养优秀军政人才,建立新型的革命武装。1924年11月,周恩来担任军校政治部主任,在他的推动下,军校的政治教育生动活泼,提高了学生爱国爱民的思想觉悟。中共各地党团组织还推荐或派出一批党员、团员报考军校,他们朝气蓬勃,勤勤恳恳,在军校里发挥着骨干作用。黄埔军校的创办,培养和造就了大批军事人才,为后来统一广东革命根据地和夺取北伐战争的胜利作出了重要贡献。

——摘编自中共广州市委党史文献研究室《英雄广州百年峥嵘》

材料二 1936年中共中央创办了抗日红军大学(简称红大),毛泽东在红大开学典礼讲话中,高度评价了黄埔军校,他说:第一次大革命时有一个黄埔,它的学生成为当时革命的主导力量,领导了北伐的成功。我们的红大就要继承着黄埔的精神,要完成黄埔未完成的任务,要在第二次大革命中也成为主导的力量,即是要争取中华民族的独立解放。

——摘编自姜廷玉《黄埔军校在中国军事教育史上的重要地位和影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括黄埔军校创建的特点。(2)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对“红大就要继承着黄埔的精神”的理解。