材料一 两汉社会的经济生活境况逐渐有所进步的诸种条件中,生态环境的作用也是不宜忽视的。经考察发现,两汉时期的总体生态状况与现今有所不同,秦至汉时,平均气温较现今大约高1.5℃左右。东汉时平均气温较现今大约低0.7℃,平均气温上下摆动的幅度超过了2℃。生态环境的变迁,对经济生活产生重要影响。《汉书·食货志上》记载,董仲舒上书说,当时关中民众不习惯种植麦类作物,建议政府以行政力量引导,“使关中民益种宿麦”;《汉书·武帝纪》记载,政府颁布相关法令并派专员“劝有水灾郡种宿麦”;据《史记·平准书》记载,山东地区遭受水灾,民多饥乏,然而颁行法规以行政力量大规模推广推广冬小麦种植,这与气候寒冷的变化无不有关。

——张岂之《中国历史:秦汉魏晋南北朝卷》

材料二 生态文明建设是一项基本的长期战略,不仅关乎中国,也关乎全人类的生活质量和未来。中国政府高度重视生态文明建设,已将之纳入宪法,2012年召开的中国共产党第十八次全国代表大会,明确指出要把生态文明建设放在突出地位,建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。这与减缓和适应气候变化以及国际合作直接联系到了一起。生态文明迫切呼吁中国和世界尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持“人与自然是生命共同体”的理念。正确处理人与自然的关系至关重要,一旦处理不好,则会危及社会和国家。

——卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯《中共对生态文明的承诺与担当》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉时期生态治理的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析现代中国生态文明建设的意义。

材料一 《天朝田亩制度》记载:“凡分田,照人口,不论男妇,…有田同耕,有饭同食,有农同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。”1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:“况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺……可以剿发逆,可以勤远略。”1905年孙中山创建同盟会时提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。1921年,中国共产党召开了第一次全国代表大会,明确了中国共产党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义。

材料二 “我是一个普通工人,没啥本事,就是为国家打了几口井。一切成绩和荣誉,都是党和人民的,我自己的小本本上只能记差距。”

——王进喜日记

材料三 国家的繁荣富强和人民的共同富裕是实现中华民族伟大复兴的核心任务。

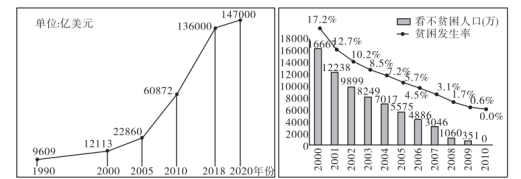

图1 中国国内生产总值增长变化 图2 全国贫困人口数量的变化趋势

材料四 中国参与奥运会的历程表

1932年 | 刘长春代表中国只身赴美参加洛杉矶奥运会,未小组出线 |

1984年 | 中国代表团参加美困洛杉矶夏季奥运会,共取得15枚金牌 |

2008年 | 北京主办,多城市协办第29届夏季奥运会 |

2022年 | 北京、张家口主办第24届冬季奥运会 |

(1)依据材料一,分别指出中国近代主要阶层对社会发展的理想。

(2)指出材料二中的史料属于哪种史料类型?简述其史料价值。

(3)依据材料三和材料四,概括中国在改革开放新时期取得的成就。结合所学,谈谈对取得上述成就的认识。

材料一 战国秦汉时期我国北方农作物栽培出现了一些新气象。根据《史记》《汉书》等文献记载,从西域诸地传入的作物主要有首蓿、葡萄、石榴、胡麻(芝麻和亚麻)、大蒜、葱、胡桃(核桃)、胡豆(蚕豆)、豌豆等。另外一种重要的作物高粱(非洲高粱)也是大约四世纪前后从非洲经印度传入我国的。

——整编自吴存浩《中国农业史》

材料二 嘉庆年间,“浙江各山邑,旧有外省游民,搭棚开垦,种植包芦玉米……棚厂满山相望”。道光十三年,“各处山场只开十之二三,至道光三十年时已十开六七”。从嘉庆至光绪年间,在浙江多地的方志中,均有江苏、安徽、福建诸省农民“入境租山”种植玉米的记载。玉米“但得薄土,即可播种”,“足以济荒,而人畜兼资”。

——摘编自郑楠《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

材料三 改革开放以来,党中央、国务院决定及时推进农村改革,解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题,建立健全农民减负增收的长效机制。农业科技是农业现代化的重要支撑。要大力实施科技兴农战略,强化农业科技体制创新,逐渐建立与我国国情相适应的农业生产经营科技创新体系。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事,走出了一条中国特色粮食安全之路。

——整编自中华人民共和国年鉴社编《中国国情读本(2020版)》

(1)根据材料一,概括指出战国秦汉时期我国北方食物栽培的“新气象”。结合所学,从保障北方交通畅通的角度列举西汉政府为上述“新气象”出现所采取的举措。

(2)根据材料二,概括清朝时期玉米在浙江种植的特点。结合所学,概述明清时期玉米引入对饮食生活带来的积极影响。

(3)阅读材料三,结合所学,指出改革开放以来,我国“解决农村上层建筑与经济基础不适应的深层次问题”的相关措施。概括中国在保障“粮食安全”方面取得重大成就的原因。

材料一 《汉书·百官公卿表》记载:“乡有三老、有秩啬夫、游徼……皆秦制也。”《后汉书·百官五》记载:“有秩,郡所署,掌一乡人;其乡小者,县置啬夫一人。皆主知民善恶,为役先后,知民贫富,为赋多少,平其差品。三老掌教化,凡有孝子顺孙、让财救患及学士为民法式者,皆扁表其门,以兴善行。游徼掌徼循,禁司奸盗。”乡下有里,里设里正或里魁,掌一里百家,又称里父老。里父老由具有资产的人户充任,里之下按什伍组织居民,“什主十家,伍主五家,以相检察。民有善事恶事,以告监官。”在乡、里之外设有亭,“亭有亭长,以禁盗贼”。

材料二 1978年以后,为了适应经济社会发展,国家开启了现代化建构的大门,政府职能开始由政治主导型向经济建设型转变。1983年,中共中央、国务院联合发出通知,提出在1984年底以前各地都要大体上完成建立乡政府的工作;从20世纪80年代中期开始,农村村民自治与城市居民自治得到一定发展,但总体还处于“社会管控”阶段。

20世纪90年代中国社会经济转轨带来了社会转型,社会流动人口增多。1993年,党的十四届三中全会提出了“加强政府的社会管理职能”,2002年,党的十六大报告将社会管理明确为政府的主要职能之一,提出“要改进社会管理,保持良好的社会秩序”。治理主体仍然是政府。

40多年的改革开放,我国实现由温饱到全面建成小康社会的历史性跨越,中国社会承受着市场化、信息化、全球化等多重压力的冲击与挑战,社会治理体制改革需要纵深推进。2012年,党的十八大报告提出要实现从社会管理向社会治理体制的转变。中共十八届三中全会指出:“国家治理体系是在党领导下……一整套紧密相连、相互协调的国家制度。”党的十九大报告提出:“打造共建共治共享的社会治理格局”。

(1)依据材料一,概括汉代基层治理的特点。

(2)分析材料二,结合所学,阐释改革开放以来中国社会治理的变化。