材料一 《坤舆万国全图》是明万历年间利玛窦和李之藻合作绘制的世界地图,通幅纵168.7厘来,横380.2厘米,全图完全用中文标注地名。主图为椭圆形的世界地图,包括欧洲、非洲、南北美洲、南极洲以及大西洋、太平洋、印度洋、北冰洋。此外,还附有一些小幅的天文图和地理图,例如天地仪图、日月食图等。主图采用了16世纪世界地图编绘时流行的椭圆投影,大洲轮廓与实际海陆轮廓基本一致,但中国、美洲的经度误差较大,并且改变了欧洲以本初子午线置于地图中央的传统,使中国正好出现在地图中央,迎合了当时中国“天下中心”的观念。图中的中国部分,主要参考了《大明一统志》中的附图以及《广舆图》《古今形胜之图》等中国地图。

——摘编自故宫博物院《图文天下——明清舆地学要籍》等

材料二 对于中世纪前期的法国人来说,世界上只存在希伯来语、希腊语和拉丁语,它们都是《圣经》所使用的语言。相比之下,只适用于以巴黎为中心的法兰西岛范围之内的法语,只是一个小的支流,属于方言土语。1330年,巴黎的法兰西岛方言被腓力六世指定为国王语言,王权所在地巴黎的地区方言演变成具有高于其他方言地位的共同日常交际用语。法国在路易十四之后发展成为欧洲强权,18世纪欧洲各国贵族也欣赏法国贵族的生活方式,法语变成欧洲各国的宫廷语言。如1714年《拉斯塔特条约》签订以后,欧洲的一切国际条约都以法语书写为主。

——摘编自陈文海《民族语言民族文化民族国家——法国中世纪后期语言文化的民族化进程探析》

材料三 二战后,法国追随美国,拒绝承认新中国。新中国支持越南人民抗击法国的解放战争取得胜利。1954年中法两国总理首次会晤,打开了两国关系的新起点。进入20世纪60年代,新中国的国际影响力日益增大,中法关系迎来历史性转折。1963年,正值中法两国核武器试验最关键的时候,《部分禁止核试验条约》的共同声明在伦敦、莫斯科和华盛顿签署,这加速了两国接触。同时,毛泽东多次强调争取“间接同盟军”的重要性并重新解释他的中间地带思想。1964年1月,中法发布联合公报建交。

——摘编自张锡昌《影响世界格局的“外交核爆炸”》等

(1)根据材料一、概括《坤舆万国全图》绘制的特点。结合时代背景,分析该图具备这些特点的原因。(2)根据材料二、结合所学,概括法语的“民族化进程”,并分析法语发展的影响。

(3)根据材料三、概括20世纪五六十年代中法两国由敌对到建交的原因,并用一句话概括中法建交对新中国外交局面的意义。

材料一 时西域诸蕃多至张掖交市,裴矩掌其事。四年,帝将巡河右,先令矩赴敦煌,矩知帝勤远略,遣使说高昌王及伊吾吐屯设,啖以厚利,导使入朝。明年西巡,次燕支山(张掖附近),高昌王、伊吾设及西蕃胡二十七国,谒于道左,伊吾设献西城数千里之地,六年,置伊吾郡,使薛世雄城之。

——摘编自岑仲勉《隋唐史》

材料二 一部从中世纪迈向近代的世界历史,也是近代民族国家建立的历史。宗教改革摧毁了罗马教皇的一统权威,王权被看作为国家的标志与象征,独立的主权国家开始成为社会的基本单元,西欧一些民族追求使用自己的民族语言,在文化层面上取得了民族的共同认同,启蒙思想家从自然法和社会契约理论入手,认为祖国是所有公民为着共同利益组成的结合体,随着资本主义的发展,资产阶级日渐羽翼丰满,要用新的政治原则和政治观念来构建新的民族国家。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料三 党的民族政策的基本内容包括“民族平等、民族团结、民族区域自治和各民族共同繁荣发展”四个方面,在长期革命、建设和改革开放的百年历程中,中国共产党始终坚持党的民族政策的根本原则、基本手段、基本政策和根本立场“没有变”的执政底线,但是又深诸“与时俱进”的重要性,不断完善民族政策,为各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”注入动力源泉。

——摘编自高向东、高鹏飞《变与不变:中国共产党民族政策的百年演进与规律探赜》

(1)根据材料一、概括隋朝经营西域的手段,结合所学分析其历史意义,并指出中国古代民族关系的主流。(2)根据材料二、概括推动近代西方民族国家形成的因素,并从民族和民主角度分析16到19世纪西欧国家的发展趋势。

(3)写出我国第一个省级自治区的名称。结合所学知识,指出我国实行民族区域自治制度的经济因素,并概述十八大以来民族政策“与时俱进”的表现。

| A.有利于民族语言的发展 | B.颠覆了英国的宗教信仰 |

| C.推动了启蒙思想的传播 | D.提高了英国的教育质量 |

材料一 随着西欧资本主义萌芽的产生,出现了市民阶级。文艺复兴时期,资产阶级举起人文主义旗帜,把斗争矛头直指以罗马教会为代表的封建制度,宗教改革运动对罗马天主教进行了更为猛烈的进攻,促进了民族意识的成长,他们关注、效忠与认同自己所在的民族和国家。16-17世纪,西欧建立了以王权为中心的君主国家,形成了大众忠诚于王权的新的政治认同,民族语言迅速传播与使用,文化教育也有了发展……·资产阶级高举起反封建的旗帜,打倒了王权,确立起人民主权作为新的民族国家的政治主体。从此,国家不再是国王、国王的领土和国王的臣民所组成,相反,而是由全体公民结成的统一的共同体。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

(1)根据材料一并结合所学,分析近代西欧民族国家形成的原因。材料二 “这项法令规定了有关工厂卫生、学徒教育、劳动时间的限制等义务原则。当它对工业家的专权独断加以一种不管怎样轻的限制时,它就在这样一条路上走出了第一步:路的起点和终点就是绝对放任主义和国家社会主义。”

——保尔·芒图《十八世纪产业革命:英国近代大工业初期的概况》

(2)根据材料二,结合所学,写出该法令的名称,试分析法令为何对“工厂卫生”、“学徒教育”、“劳动时间的限制”等义务原则做出明确规定?材料三 美国是最早开展社区组织工作的西方国家之一。美国政府制定了各种关于社区的法律制度,从国家层面出发,有《住宅和社区发展法》《社区再投资法》《国家和社区服务合作条例》等。社区组织行使社区管理职能,是由社区居民代表选举产生的,通常包含董事会、执行总裁、正式员工和志愿者。多层次的非营利组织遍布美国的各个社区,他们为社区提供各种各样的专业性和差异性服务,在满足社区居民服务需求的同时,还增加了就业岗位,增强了社区居民参与意识。每年约有9000多万人次的志愿者从事社区服务工作,社区志愿服务的内容包罗万象。庞大的志愿者队伍为美国的社会管理和公共服务提供了强有力的人力和智力保障。

——摘编自杨浩勃《美国社区管理模式对深圳的启示》

(3)根据材料三概括美国城市社区管理的特点,并结合所学并指出社区的地位和作用。

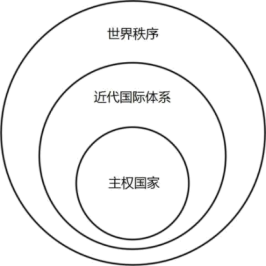

| A.尊重国家主权与独立是近现代国际体系的基本原则 |

| B.维也纳体系开创了“大国一致”的国际体系的先例 |

| C.凡尔赛体系形成了具有环球史意义的世界秩序 |

| D.维护当今世界秩序的前提是尊重西方国际体系 |

材料一 中世纪的西欧民众毫无民族情感可言。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。马丁·路德通过翻译出德文《圣经》等方式,使作为民族凝聚力的重要工具的民族语言得到普及,使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——摘编自李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》等

材料二 鸦片战争以来,“亡国灭种”的遭遇使得原有的国家认同不断被摧毁,这引发了人们的思考。梁启超认为,“朝也者,一家之私产也;国也者,人民之公产也”,只有建立一个君主立宪的民族国家,并致力于开启、培养国民与此相应的国家认同感,中国方可立于世界民族国家之林。辛亥革命成功后,孙中山一再强调,各族“皆得享共和之权利,亦当尽共和之义务”。

——摘编自暨爱民《百年凝聚:近代中国民族国家的认同建构》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代西方民族国家观念形成的表现。(2)根据材料二、指出梁启超和孙中山对民族国家的设想,并结合所学知识概括近代中国民族国家观念兴起的历史意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈民族国家观念在当今的时代价值。

材料一 中世纪的西欧形成了统一的基督教世界,民众毫无民族情感可言,他们的忠诚要么是对封建领主的,要么是对基督教的。文艺复兴和宗教改革把人们从宗教的束缚下解放出来,现实社会的重要性提高,世俗权力特别是王权得到加强。通过马丁·路德翻译拉丁文《圣经》等方式,作为民族凝聚力重要工具的民族语言得到普及,进一步使得宗教共同体的地位下降,民族共同体的地位上升。

——李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 全球化不仅侵蚀着国家主权,同时也激活了民族主义……在这种情况下,不仅文化认同出现动摇,而且国家的认同与归属感也遇到严重的挑战。……尽管全球化进程加深引起对国家的认同的侵蚀,但目前国家仍然是最具权威和组织能力的共同体。……“它不是在消亡,而是正在被重新想象、重新设计、重新调整以回应挑战……”

——韩震《论国家认同、民族认同及文化认同》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代西方民族国家观念形成的特点,分析其产生的积极影响。(2)你如何看待全球化和国家认同之间的关系?试结合材料二加以说明。

材料一 乾隆五十八年(1793年)英国马戛尔尼使团访华,是中英交往史上的重大事件。根据英国马戛尔尼使团送给乾隆帝的中文礼单记载,马戛尔尼携带的礼品共十九件,包括枪械、软带、望远镜、时钟、晴雨表、奇巧椅子、马车等礼物,其中,还包含两箱图册。下表是图册的内容以及乾隆帝的回礼:

乾隆帝的回礼及与英使团礼品的对应关系

| 马戛尔尼使团的礼品 | 对应点 | 乾隆帝的回礼 |

| 《英吉利贵族图像》 | 名人肖像 | 《历代帝王像》一匣 |

| 《船舶及各种图画》 | 军事行动 | 战图一匣(内含《伊犁回部图》《金川图》《台湾图》) |

| 《海米尔登氏藏爱褚利亚及希腊罗马古物图》《海米尔登氏康比扶来格拉火山图》 | 科学艺术 | 画花卉册页一册(内容不详) |

| 《中国建筑及服饰器物图》《詹伯斯氏建筑工程图》《詹伯斯氏奇幽园图》《英吉利戏院图》《英吉利建筑师维特鲁维阿氏建筑图》《亚丹氏建筑图》《湖山风景图》《巴克氏城市风景图》 | 建成环境 | 《水法图》 |

—改编自徐斌《马戛尔尼使团礼品中的图册》

材料二 “国书”,即具有平行地位的两国往来文书。清朝的国书最早出现在入关前的后金时期,广泛应用于后金与朝鲜、察哈尔蒙古的交往中。当清廷逐步建立宗藩体系后,在对外交往中不再使用国书,代之以表文、敕谕、奏书、咨文等朝贡文书。这些文书反映着相应的名分关系,成为宗藩体系的重要表征。

鸦片战争后,美使顾盛被授予信任状出使中国。此份信任状指出派遣顾盛为驻中国特命全权公使,并希望中国皇帝对他予以信任。之后,在中国官员上奏道光帝的奏折中,顾盛递交的信任状没有被翻译为宗藩体系下的“表文”,而是被翻译为“国书”。此前的藩属国表文通常表示出由下往上敬奉文书的性质,而美国国书的起首体现出私人性与对等性。中国历朝都非常重视历法,清廷会向朝鲜等国颁赐历书,即“颁正朔”,然后朝鲜、琉球等国在文书中就会使用中国历法。但是对于美国的这份汉译本国书,最后却保留了西元纪年。

从汉译本国书的语句看,其中大量使用“大清大皇帝陛下”“皇都”“中华”一类的崇敬字词,同时以“孤”“敝域”作为美国总统与国家的谦称。在内容上,这份国书既有对中国的大力赞美,也有对自己国情的介绍;既表示出友好与对等之意,又通过这些词语体现出谦卑秩序。此外,美国总统的人名从颇具美好意义的“泰禄”改为“戴喇”,删去“忝友好”三字,还在“皇帝”前特加一“大”字。

道光帝要求耆英撰拟了一份符合“天朝体制”的诏书,作为对美国国书的回书。但是清廷下发的这份回书与传统“诏书”的内容、格式大不相同。 它既没有对美国的“伯理玺天德”“合众国”进行抬格,在涉及本朝的“大皇帝”“朕”“钦差”等字词时也都没有抬格,可以说没有执行抬头制度,从而使这份文书在格式上消弭了尊卑之分。

从同治七年的蒲安臣使团开始,清政府首次对外发出了遣使国书。光绪二年(1876年)派遣郭嵩焘、刘锡鸿为正副使常驻英国,他们携带了清朝的第一份驻使国书。此后,遣使和驻使携带国书成为惯例。

—摘编自郭黎鹏《晚清国书与中西国家间信息传递方式的变迁》

(1)根据材料一,分析中英双方所选图册的原因。(2)根据材料二,结合所学知识,评析国书在清朝的变化发展。

材料一 下图为北京故宫博物院收藏的《万国来朝图》(部分)。介绍如下

乾隆二十五年,乾隆平定西域、准噶尔和回部。次年宫廷画师为皇太后七十大寿创作了《万国来朝图》。画面描绘着大年初一、在雄伟威严的皇宫中,万国使节穿着华服,手执书写着国名的锦旗,带着琳琅满目的贡品,等候皇帝接见的情境。这些朝贡者既包含了东北、福建、台湾、湖南与两广地区等地的少数民族,也有远西诸国(荷兰、英吉利、法兰西等)。

但是学者根据《实录》和《起居注》记载,发现当日(乾隆)只是“御太和殿受朝,作乐宣表如仪”,然后请蒙古王公和各位功臣吃顿饭就完事了,根本没有“万国来朝”。

——摘自李夏恩《万国来朝大戏:各朝皇帝的面子工程》等

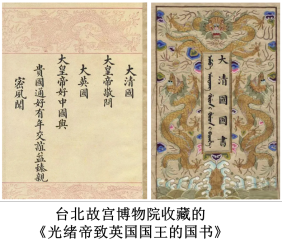

材料二 下图为台北故宫博物院收藏的《光绪帝致英国国王的国书》(1905年)。内容如下

大清国大皇帝敬问大英国大皇帝:中国与贵国通好有年,交谊益臻亲密。夙闻贵政府文明久著、政治日新,凡所措施,日臻美善。朕眷恋时局,力图振作,……兹特派兵部侍郎徐世昌、镇国公载泽、商部右丞绍英前赴贵国考求政治……惟望大皇帝推诚优待。

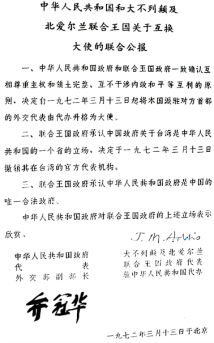

材料三 如图为英国国家档案馆收藏的《中英互换大使的联合公报》(1972年)原件。内容如下

中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于互换大使的联合公报

英国国家档案馆藏中英联合公报原件

一、中华人民共和国政府和联合王国政府一致确认互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政和平等互利的原则,决定自一九七二年三月十三日起将本国派驻对方首都的外交代表由代办升格为大使。

二、联合王国政府承认中国政府关于台湾是中华人民共和国的一个省的立场,决定于一九七二年三月十三日撤销其在台湾的官方代表机构。

三、联合王国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。

中华人民共和国政府对联合王国政府的上述立场表示欣赏。

(1)有学者认为《万国来朝图》史学价值不高,请评价这一观点。

(2)根据材料二和所学知识,指出晚清外交政策有哪些重要转变,并说明转变原因。

(3)根据材料和所学知识,指出材料三体现了中华人民共和国哪些重要的原则和制度?

材料一

(1)分别指出材料一中图一、图三、图四三部法律的性质?图二的历史地位?

材料二 罗马法确定的概念和原则具有措词确切和结论明确的特点……当今资本主义法律三大基本原则,即法律面前人人平等、契约自由和产权不可侵犯,均发端于罗马法。罗马人确立的诉讼程序、律师制度、陪审制度等也为后世所承袭。19世纪拿破仑制定的《民法典》主要是参照罗马法制定的,以后欧美各国又借鉴拿破仑法典制定本国法律。

——摘自《世界文化史》

(2)请指出材料二的主旨。结合所学知识,简析拿破仑《民法典》制定的意义。推动我国形成统一民法典的有利因素。

材料三 国际法是支配国与国之间交往的法律,其目的在于保障国际社会的集体安全,限制掠夺战争的发生,减轻战争给人们带来的痛苦;国际法应通过召开国际会议,由与会各国共同确定,一经确定,各国不论强弱大小,都必须服从国际法的约束,不得以国内法为借口违反国际法的规定;国际法的前提是国家主权,任何国家的主权不受别国的意志或法律的支配。格劳秀斯还拟定了国际法的一些具体条文,如:交战双方均不得杀害平民、儿童等非作战人员;也不准抢掠他们的财产;不准杀害、虐待停止抵抗的战俘;保护交战双方外交人员的人身安全及财产;等等。

——摘编自[荷兰]格劳秀斯《战争与和平法》

(3)根据材料三,概括格劳秀斯国际法主张体现的先进理念。并用一句话概括《战争与和平法》的历史地位。