材料一 中世纪城市培育了很多新的经济理念。传统农业社会的经济活动主要是解决温饱问题,物品满足需要即可。而11世纪以来的城市逐渐形成了新的认识,即各种有用物品都可用货币标准来衡量,因此获取货币便成了获得更多物品的途径。在早期基督教价值观影响 下,财富只被看成维持“生存”的手段,现世生活应奉行苦行主义。随着工商业的发展,财富被当作价值增殖的资本,放贷可以收利的意识逐渐在人们头脑中扎根。同时,市民将所获财富部分地用于改善生活,其大胆的消费实践似乎并没有被上帝惩处。

—— 摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

材料二 美国真正的城市化高潮始于19世纪初。与东部沿海城市的私人主导的自发发展相比,联邦政府则更重视开发内地。 一系列运河的开挖将沿海和内地连接起来,铁路的修建也推动了中西部城市的发展。20世纪初,大城市里电报、自来水、电灯等设施得到建设,钢和混凝土等新型建筑材料创造了新的城市形态。这个时期工业的发展已经逐渐开始影响到城市 的居住环境,因此,19世纪90年代到20世纪20年代开始了以奥姆斯塔德为领军人物的城市美化运动,各个城市都争先恐后地发展自己的公园系统。

—— 摘编自赵亮《美国19—20世纪城市发展演变及启示)

(1)根据材料一,概括中世纪城市培育的新的经济理念,结合15、16世纪相关史实说明这些新的经济理念在近代欧洲文明成型过程中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪至20世纪20年代美国城市化的特点及原因。

材料爱国卫生运动的主要活动(部分)

| 时间 | 共青团活动 |

| 1952年 | 中共中央正式提出开展爱国卫生运动,同时成立了“爱国卫生运动委员会”,发动了以反细菌战为中心的爱国卫生运动,制定了以“面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合”的卫生工作方针。 |

| 1955年 | 中央爱国卫生运动委员会指示,各地委员会“应配合工业生产和国家经济建设,在农村应与春耕施肥、防止畜病等相结合,以改进环境卫生和个人卫生” |

| 1966-1976年 | 农村爱国卫生运动积极开展“两管五改”工作(管理饮水、管理粪便和改良水井、厕所、畜圈炉灶、环境) |

| 1981年 | 中央爱国卫生运动委员会发起“五讲四美”文明礼貌活动。并明确爱国卫生运动要以搞好城乡清洁为主要任务。 |

| 1989年 | 为了贯彻落实国务院《关于加强爱国卫生工作的决定》,改善城市卫生面貌,提高人民健康,全国爱国卫生运动委员会决定在全国开展创建国家卫生城市的行动。此后,创建“文明城市”、“卫生城市”等城市符号成为爱国卫生运动的重要落脚点。 |

——摘编自王鑫《中国爱国卫生运动历史沿革》

根据材料并结合中国现代史的史实,以“时代·使命”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料一 1881年之前,铁路沿线和非铁路沿线中小集镇的变化相对较小。在1881——1937年间,华北地区少数工商业大镇出现剧烈的兴衰变动,在铁路沿线和非铁路沿线集镇中,从县均集镇数量和集镇规模来看,前者发展快于后者,而后者的工商业集镇衰落态势比较普遍,并表现出商业衰落与教育和管理发展的非同步现象。

比较同时期同类型华北集镇不同层次的发展,石家庄、唐山、焦作等集镇由于在交通、矿产和工厂等方面的产业集聚力突出,迅速崛起为大型集镇,拉大了铁路沿线工商业大镇与非铁路沿线工商业大镇、工商业大镇与中小集镇在产业规模、产业结构、人口数量与职业构成、社会组织、教育发展与管理体制变迁等方面的距离。正是在不同时段、不同层面、不同类型的多元化比较研究的基础上,华北集镇差异化与两极化发展的态势跃然纸上。

——摘编自熊亚平《华北铁路沿线集镇的“差异化发展”(1881—1937)》

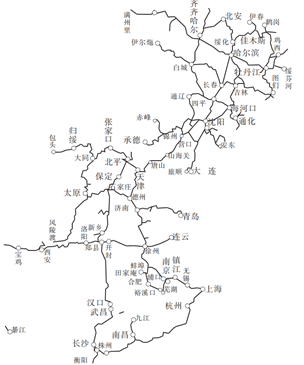

材料二 晚清民国时期(1876——1949年)修建的铁路示意图(局部)

——摘编自《晚清民国铁路发展史》

根据材料二,论证材料一中华北铁路沿线集镇在全面抗战前"差异化发展"的观点。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 城市公共空间作为城市公共生活的载体,反映出城市发展的差异性。西方古代城市的公共空间以广场为核心,而中国古代城市的公共空间则以街市为载体。

西方古代城市公共空间 | 中国古代城市公共空间 | |

空间形态 | 围合式面状开放空间 | 线性延展式空间 |

空间属性 | 静态交往空间 | 动态交往空间 |

公共生活的内容 | 宗教活动,集会活动 | 世俗生活,商业与娱乐 |

形成过程 | 自上而下 | 自下而上 |

城市公共空间的地位 | 城市空间的中心地位 | 城市空间的从属地位 |

——摘编自周艺、张哲《文化的力量——中西方古代城市公共空间对比与分析》

根据材料并结合所学知识,围绕“古代城市公共空间”这一主题,从材料中任选一个角度进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

隋朝为何营建东都?

材料一 604年,隋炀帝下《营东京诏》,敕令营建东都洛阳。

材料二 任何优势都并非永久的,随着历史的发展,关中地区作为“根本之地”的优势面临着挑战:其一是邻近西北游牧民族,极易受到北方民族的攻击;其二是随着统治集团的庞大,为了支撑朝廷日常支出以及皇族、贵族、百官的物质需求,仅凭八百里秦川自身的物产已经无法满足,而关东地区漕粮与其他物 又面临着运输困难,尤其黄河河道三门峡段“多风波覆溺之患,其失尝十七八”。于是东汉都城东移至洛阳。此后经魏晋至北魏时期,历时数百年,均以洛阳为都。隋唐两代虽立都长安,但又均在洛阳另设东都。

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

分析隋朝营建东都洛阳的历史依据。

材料一 从1000—1500年,威尼斯开拓了沿商旅之路至黑海港口之间的对中国商品的贸易,以及通过叙利亚和亚历山大港进行的对印度和其他亚洲商品的贸易。在相当重要的程度上,威尼斯的海上扩张依赖于它造船技术上的进步、航海上罗盘的使用及其他方面的改进,也取决于一系列的制度创新,如银行、会计、外汇和信用市场的发展,公共财产清偿制度的创立,以及有效的外交服务制度的创立。威尼斯开创了手稿收藏图书馆和书籍出版。它的玻璃工业使它成为第一个可以大规模制造眼镜的国家。它将希腊著作介绍给西方,帕多瓦大学是当时欧洲的主要学习中心,而伽利略则是其中杰出的教授之一。

——摘编自安格斯·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展……资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。由于需要不断扩大产品的销路,资产阶级就不得不奔走全球各地。它不得不到处钻营,到处落户,到处建立联系。资产阶级既然榨取全世界的市场,这就使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。

——摘编自马克思、恩格斯《共产党宣言》

(1)根据材料一,概括促使威尼斯城市发展的有利条件,并结合所学知识分析其产生的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对世界市场与商业贸易关系的认识。

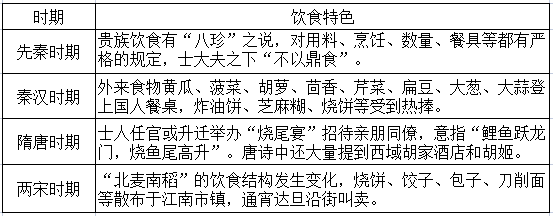

材料一

——摘编自王学奏《中国饮食文化史》

材料二

——(清)陈世元《金薯传习录》卷上

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代饮食特色具有鲜明的时代性。

(2)指出材料一、二的史料为我们研究我国农业发展及社会生活提供了哪些视角。

8 . 材料 番椒,丛生,百花,子俨秃笔头,味辣,色红,甚可观,子种。

——摘编自高濂《遵生八笺》

根据材料的图文信息并结合所学知识,概括辣椒传入中国后对社会生活的影响。

都城中轴线

材料一 古代都城是国家的缩影,是古代国家政治性物化载体的集中体现,而都城之中的宫城则是国家的政治中枢。元大都在布局形制上遵从了《周礼·考工记》中“前朝后寝”“前朝后市”“左祖右社”等规划理念,凸显出其王朝政治的正统与合法。都城中轴线文化内涵的核心,体现的是大朝正殿居中、居前的理念,并以大朝正殿为基点,形成都城中轴线。……元明清三代,古都北京中轴线延续了秦汉唐宋以来都城中轴线的做法,并进一步使之规范化,这条中轴线南自永定门,向北依次经过正阳门、天安门(承天门)午门、太和殿、中和殿、保和殿、神武门、地安门、钟楼、鼓楼……其基点是大朝正殿太和殿。这个国家的世代相承不因古代中国不同族属的统治者而改变,不但没有改变,而且还在不断强化,古都北京的中轴线就再清楚不过地证明了这一点。

——摘编自刘庆柱《中国古代都城发展史与国家认同——关于“统一多民族国家”历史文化认同的考古学解读》

材料二 从1911年的“辛亥革命”到1919年的“五四运动”,从1937年的“卢沟桥事变”到1949年的和平解放以及被新中国确定为首都,许多重要的历史事件都发生在这里,许多重要的历史节点都在北京留下了深刻的痕迹。新中国成立后,北京成为新的政治中心,北京的中轴线也增添了许多新的文化内涵。在新的国徽上,天安门成为最引人注目的文化标志。在北京的中轴线上,天安门已经取代了紫禁城,获得全国政治核心的重要地位。位于天安门两侧的两组皇家坛庙(即社稷坛与太庙),早就随清朝灭亡而失去了政治功能。1914年,社稷坛被民国辟为中央公园,1928年改称中山公园,并把享殿改称中山堂。新中国建立之后,中央人民政府把明清太庙(1924年被辟为和平公园,后改为故宫博物院分院)改为北京市劳动人民文化宫,并由毛泽东主席亲笔题写匾额,于1950年“五一劳动节”正式对外开放。

与天安门联系在一起的,是天安门广场。通过1954年的改造,拆除了天安门前的三座门(即中华门、长安左门及长安右门),使天安门的视野更加开阔,地位更加突出。东西长安街拓宽以后,天安门变得更加雄伟。特别是在天安门广场中央建造的坐落在中轴线上的人民英雄纪念碑,更是新中国建立以后的标志性建筑。为庆祝新中国成立十周年,在天安门广场的中轴线两侧新建有两组重要的建筑,西侧是人民大会堂,东侧则是国家博物馆,其对称格局与中国古代中轴线的文化内涵是一致的。在北京中轴线上最晚出现的重要建筑为毛主席纪念堂。这座建筑为正方形,位于天安门广场南端(原中华门的位置),南面为正阳门,北面为人民英雄纪念碑,再往北与天安门遥遥相望,东、西两侧则有人民大会堂和国家博物馆衬托。

——摘编自王岗《北京中轴线的历史文化内涵与当代政治意义》

(1)根据材料一,概括指出古都北京都城中轴线的特色。

(2)综合以上材料并结合所学知识,对20世纪北京都城中轴线的变迁予以阐释。

材料一医疗福利制度是宋代政府仁政思想的重要体现之一。宋代出现了“医政”概念,通过医政来推行医疗福利,同时它还抑巫扬医、培养人才、加强对医疗人员的管理。宋代的医疗福利对于皇族及官员采取了保健、治疗、用药等方面的制度及措施;对于军人采取了防病、医疗、抚恤等方面的制度及措施;对于平民百姓则采取建立医疗机构和药局机构的制度及措施,同时对于弱势群体采取法律保护。此外,宋代以建立义冢的方式,掩埋无主尸骸,预防疾疫发生,形成了生有所养,病有所医,死有所葬的系统化社会福利体系。

——摘编自杜菁《宋代医疗福利制度研究》

(1)根据材料一,概括宋代医疗福利制度的特点。

材料二新中国成立初,国贫民弱,医疗卫生状况十分恶劣。1949年11月,卫生部成立时专门设置了妇幼卫生局来保护妇女儿童的健康。1950年,《种痘暂行办法》规定:婴儿出生后六个月即应该接种牛痘,并且是免费接种。朝鲜战争爆发后,全国人民掀起了以反对美军细菌战为中心的爱国卫生运动,并于1952年成立了爱国卫生运动委员会。1953年,毛主席指出:“看不起中医是不对的,把中医说得都好、太好,也是错误的。西医也有唯心论。中西医一定要团结。”同年,卫生部在工作报告中也指出,对于医务人员,要树立起为人民服务的意识。在党的领导下,建国初我国的卫生事业取得了巨大成就。

——摘编自钟冰《建国初期党的领导集体的医疗卫生思想》

(2)根据材料二,指出建国初期我国重视医疗卫生事业的表现。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析宋代和建国初都重视医疗卫生事业的原因。