| A.新航路开辟带来物种交流 | B.程朱理学成为官方哲学 |

| C.陆上丝路商贸的不断发展 | D.经济重心南移继续深入 |

材料一 随着五口通商和租界的设立,列强借口便利侨民和本国通信,相继在上海租界开设邮局,称之为“客邮局”。光绪四年(1878年),中国海关总税务司赫德向清政府建议设送信官局,由海关来承运京沪间的外交文书传递。李鸿章复拟开设北京、天津、烟台、牛庄、上海五处,略仿欧美邮政办法试办新式邮政。光绪五年(1879年)各海关的邮政办事处均采用“海关拔驷达书信馆”的名称。光绪二十五年(189年)改称“上海邮政总局”。此后在城乡陆续增设邮政机构和发展代办所,使邮政网,点更加稠密。宣统三年(1911年),清政府成立邮传部,正式接替海关管理全国邮政,并在北京成立邮政总局后,上海邮政总局便更名为“上海邮政局”,正式脱离海关,独立经营。

——摘编自张挺《上海邮政总局大楼:折衷主义风格浓缩中国邮政史》

材料二 《上海大清邮政局》插图(下图)由清代上洋普新书局出版,民国元年该书再版。主图是紧靠江边的二层楼营业门面,门旁挂着“上海邮政局”的匾额。邮局门前有四个人,一位手持红条信封者,显然是来投送信件的普通市民,另一位身着长袍马褂手摇纸扇者,可能是邮局中的职员,两人的脑袋后面,都拖着一条长长的发辨。旁边两位是西装革履的洋人,正在聚精会神地谈着话,每个人手中都持有十九世纪非常时尚的“文明棍儿”。江面停泊着一艘挂着米字旗的船只,上面有两名正在忙碌的外国船员,寓意这里与远在地球另一端的英国通邮。因而图画上端的画题,不是“上海邮政局”,而是“世界交通”。据有关资料,“上海邮政局”是清政府于宣统三年(1911年)成立。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代中国邮政事业兴起的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括插画《上海大清邮政局》所反映出的历史现象。

| A.西欧殖民扩张过程中病菌是第一“杀手” | B.全球化背景下防控疫情需加强国际协作 |

| C.西方发达国家有责任帮助落后国家脱贫 | D.各国应对传染性疾病应该选择各自为政 |

材料 安史之乱后,原本只在边疆设置的藩镇逐渐在内地增设,城市普遍驻兵。各地驻军频繁发生“军乱”,城市秩序遭受严重破坏,军中维持军纪的虞候逐渐参与城市治安管理,一些城市被分为左、右厢,由都虞候负责治安管理。由于军卒日益成为城市治安的主要威胁,负责维持军纪的虞候、都虞候逐渐侵夺城市治安管理,城市管理呈现军事化的特点。《唐米文辩墓志》记载:大和中,米文辨任贝州临清镇遏都虞候,“关河肃静,屏息欺邪,门绝屈词,案无停牍”,社会治安秩序井然。唐代后期,由于城市人口的增长,坊市制越来越难以应对城市管理所出现的新问题,厢逐渐成为一种新的城市管理组织,虞候在城市治安管理中发挥越来越大的作用,并在宋代得到确认。

——摘自梁克敏《变革与出路:唐宋之际虞候与城市治安管理制度的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐宋时期虞候职能转变的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述虞候参与城市治安管理的影响。

| A.《黄帝内经》 | B.《伤寒杂病论》 |

| C.《本草纲目》 | D.《天下郡国利病书》 |

材料一 中国历代耕地与粮食种植情况统计(部分)

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐 | 宋辽金元 | 明 | 清 |

| 全国耕地面积(亿市亩) | 2.3 | 5.72 | 3.85 | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 14 |

| 粮食作物播种面积所占比重(%) | 94 | 94 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |

材料二 对粮食安全的衡量可以从两个层面上展开,一是粮食的总供应量充足,二是能够使所有人获得需要的粮食。在传统社会,农业的收成主要依赖于自然因素,一旦气候变化,就会对粮食产量进而对粮食安全形成较大的影响。在生产力水平有限的情况下,地理环境的优劣直接决定着粮食产量的高低。在同一时间,有的地区粮食丰收却“粜售不出”“粮价低贱”,而另一地区则因为粮食歉收而人们“食不果腹”。同时,在古代阶级社会里,无地少地的农民因封建剥削制度的影响而在粮食分配中处于弱势,最易发生粮食危机。

——以上材料摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

(1)据材料一、概括古代中国农业生产的特点,结合所学知识说明原因。(2)据材料二、概括影响古代粮食安全的因素,结合所学知识,指出现代保障粮食安全的措施。

材料一 甘薯最先栽种地是福建、广东等沿海地区。万历二十一年(1593年)在福州近郊的沙帽池旁边空地上试种成功。第二年,福建大旱歉收,当时的福建巡抚金学曾下令推广种植以度饥荒。17世纪初,江南一带频发灾荒,徐光启大力倡导农民栽种甘薯,总结出甘薯的十三个优点,可谓详尽,以此来劝说百姓栽种甘薯。在他的倡导和推动下,福建的甘薯被引种到江南淞沪一带,并又朝黄河流域推广。乾隆十年(1745年),陈宏谋在以奖励栽种的方式在经常闹饥荒的陕西地区推广,以经济效益逐步引导当地农民种植甘薯。此后甘薯栽种基本在我国传布开来。

——摘编自李晓巧《明清时期甘薯推广的历史借鉴》

材料二 新中国成立后,红薯栽种与食用,更是达到了前所未有的高度,从四万万同胞的人口基数增长至八亿工农群众,作为经济尚不发达时期的代粮“重器”——红薯扮演了重要角色。待到1978年改革开放时,据农科专家测算,“今日的中国是全世界最大的甘薯生产国,产量占全世界的百分之八十三”。而当时的中国人口,也将突破十亿大关。如今,红薯被精加工成薯粉、薯糖、薯饼等,早已不再是代粮之物,更多的成为十三亿中国人改换口味的休闲食品。

——摘编自《红薯的前生今世》(《陕西工人报》(2019-11-12)

(1)根据材料一、二,概括甘薯得以推广的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析甘薯对经济发展的意义。

材料一 数据显示,1905年,英国占人口1%的富人拥有全部社会财富的55%,而占人口33%的穷人却只拥有财富的1%。但由于英国税收主要来源是关税和消费税等间接税,税收负担大多落在社会中下层收入者的身上。受古典政治经济学理论的影响,英国传统税制很少强调其调节社会财富分配的功能,税收主要用来为政府筹集收入。为革除传统税制的弊端,英国政府实行的“建设性税制”改革,发挥了税收调节功能,但同时也出现了忽视税收效率功能的问题。二战后税率曾一度高达50%,因此遭到英国工会联合会和全国制造商协会的反对。另外,英国不同时期执政党的税制思想和政策各有偏好和差异,这使得英国税制改革容易出问题。

——摘编自滕淑娜《英国的“建设性税制”改革》

材料二 1953年8月,周恩来总理在全国财经会议上提出财政收入工作应该符合党在过渡时期的总路线和“一五”计划的要求。这个时期,税制建设的主要任务是:一方面要更多地积累资金以利于国家的重点建设;另一方面要调节各阶级的收入以利于巩固工农联盟,并使税制成为保护和发展社会主义及半社会主义,有步骤、有条件、有区别地利用、限制和改造资本主义工商业的工具。

——摘编自张斌《新中国税制改革历程与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国20世纪初税制改革的原因,并指出其不足之处。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国的税制改革的背景和目的。

材料一我不想变成 上帝,或者居住在永恒中...属于人的那种光荣对我就够了。这是我祈求的一切,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。

——彼特拉克

第36条每一个真诚悔改的基督教徒,即使没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罪。

——“九十五条论纲”

本身自由,周围的人与自己平等一-这才是真正的生活, 人们的自然生活。

——伏尔泰

材料二1492年, 哥伦布首次航行到美洲大陆,引发了一场在东半球与西半球之间的大交换。有学者称之为哥伦布大交换。欧洲移民漂洋过海来到新的土地生活,他们带来的小贵、葡萄、马匹、牛、猪等使得美洲食物和营养的供给快速增加;他们携带的传柒病使美洲的土著人口数量锐减。美洲的玉米、马铃薯、番茄等作物在他们的传播下也在非洲、亚洲和欧洲生根发芽。

——摘编自《新全球史》

材料三

(1)材料一反映了近代欧洲三次思想解放运动,结合所学知识,指出三者共同的思想核心和主要区别。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“哥伦布大交换”对世界历史发展的影响。

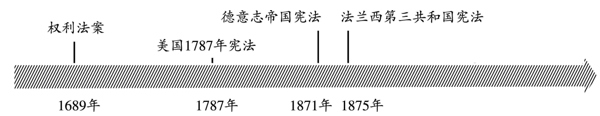

(3)归纳材料三所反映的当时资本主义政治制度发展的趋势,并分析其原因。

①生产经验的积累总结

②生产工具的不断改进

③水利设施的日益完善

④生产组织的规模扩大

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①②③④ |