材料一 茶叶成为主要饮料是在唐宋时期,宋代产茶的区域较唐朝扩大一倍以上。据统计,北宋中叶种植茶叶的面积有80万亩,年产量约相当于今6万吨以上。当时饮茶成风,“略与饮食埒者”。甚至周边少数民族因饮食习惯而需要茶叶,推动茶马贸易的繁盛。

茶叶种植分为官营和民营。民营的种植户多半从粮食种植中分离出来,时人向神宗的报告谓:“今川蜀茶园,本是百姓两税田地,不出五谷,只是种茶,赋税一律折科,役钱一例均出。”

——整理自葛金芳《中国经济通史》(第五卷)

材料二 “以茶治边”政策是指我国古代封建王朝为加强对西北地区的统治,利用其茶叶经济垄断权对西北游牧民族实行的一项羁縻政策,是融茶法、马政、边政于一体的一种边疆统治政策。它在唐宋时期开始萌芽,至明代臻于完善。

明朝时实行税茶和榷茶垄断茶利,同时规定官买余茶的政策,从而集中了大量本色茶叶,这就为“以茶治边”政策提供了茶源。因此,朱元璋指出“盖制戎狄之道,当贱其所有而贵其所无耳”,即通过官定比价推行不等价交换,以达到控制西北诸族,“以茶治边”的目的。“令茶价涌贵,番人受制,而良马将不可胜用”,这种贵茶贱马的互市政策成为明代奉行不移的祖宗旧制。

——摘编自郭孟良《试论明代的“以茶治边”政策》

材料三 1662年葡萄牙的凯瑟琳公主嫁给英国国王查理二世,其嫁妆中就有一套中国茶具和221磅红茶。新王后不仅饮茶,还宣传茶的功能,在她的指引下,饮茶成为当时上层社会的时尚。但是由于茶叶价格昂贵(虽然价格在下降,但直到17世纪末,一磅茶叶的售价仍然相当于1名男仆一两个月的工资),直到17世纪末英国饮茶之风并不盛行。

18世纪初,英国大量进口茶叶,随之英国民众对于饮茶十分热衷。1755年一位到英国旅行的意大利人写道“即使最普通的女仆每天必须喝两次茶以显示身份。”到18世纪末英国人每人每天超过两磅,英国成为名副其实的喝茶民族。

——摘编自关剑平主编《世界茶文化》

(1)根据材料一,概括宋代茶叶广泛种植的影响。结合所学简要说明宋朝中期在徭役征收方面的变化。(2)根据材料二回答明朝实行“以茶治边”以控制西北少数民族的原因,结合所学指出明朝中后期除实行互市外朝廷对北方蒙古族采取的措施。

(3)根据材料三,概括17世纪中期到18世纪末英国社会生活的变化,茶叶的引进使英国形成不同于中国的茶文化,结合所学回答中国茶文化的意蕴和英国茶文化的表现。

材料 宋朝时开始出现的地方性集镇、集市(草市),在明中叶以后有了更大的发展,几乎遍及全国,对各地自然经济起到了一定的调剂作用。一部分地理位置较好的镇市,人口逐渐聚集,越来越多地吸引外地商业资本,逐渐发展为专业性市镇,在一定程度上具有地区工商业中心的性质。这类市镇以江南地区最为普遍,如以棉纺织业为主的松江朱泾镇、以丝织业为主的苏州盛泽镇、湖州南浔镇,人烟繁庶,名闻全国。到清朝前期,四所规模巨大的专业性市镇——广东佛山镇、江西景德镇、湖北汉口镇、河南朱仙镇合称“天下四大镇”,俨然已成为新兴的城市……这样,由城市到市镇,再到星罗棋布的乡村集市,一个个地区贸易网络就这样逐步形成。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期市镇发展的趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响明清时期市镇发展的因素。

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作用的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾、党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的壇变》

材料二 苏联入侵阿富汗之后,美国对其实行粮食禁运,1979—1980年苏联粮食供应量减少了大约600万吨,极大的冲击了苏联的畜牧业,导致了肉类产量的减少,但是其后果与预想的苏联能够找到可以替代大量被禁运粮食的供应来源不可同日而语。禁运也促使苏联意识到粮食自给自足的战略重要性,刺激了国内政策的转向。同时,粮食禁运也导致美国粮食价格大幅下跌,国内市场元气大伤,许多粮食企业面临破产。最终美国政府接受了来自农业界和粮食企业对于撤销禁运政策的呼吁,于1981年4月取消了粮食禁运政策。

——摘编自李晨曦、吴克宁《粮食能不能作为武器?——美国和苏联之间的粮食贸易禁运》

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点及影响。(2)根据材料并结合所学知识,评析美国粮食贸易禁运政策。

材料一英国在18世纪以前海上交通比内陆交通发达,海外市场也比国内市场活跃。19世纪初期,英国的一些矿区铺设了铁道,让马拉着有轮的车厢在轨道上行走,从而增加货运量。不久后,许多人尝试用蒸汽机带动车厢,“铁路时代”迅速到来。至1837年,议会批准了98条铁路修筑计划。1845—1847年间,又有576家铁路公司被批准成立,筑路8731英里。至此,铁路成为英国国内最重要的运输方式。过去一两百英里是一个遥远的地方,现在则近在咫尺。人们突然感到空间和时间都缩小了,于是生活的节奏也就加快,悠闲的时代已经过去,时间就是金钱。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二新中国成立后,我国政府尤其重视经济落后地区的铁路建设,西南地区的第一条铁路干线——成渝铁路于1952年全线通车。1962年通车的兰新铁路则成了陇海铁路向西的延长线,这既是中国贯穿东、中、西部地区的铁路干线,也成了中国至荷兰鹿特丹的新亚欧大陆桥的重要组成部分。除了中西部地区,中国的北部、东部地区还新建了秦沈、京九、鹰厦等铁路干线。到2015年底,全国建成了四通八达、交通便利的铁路网,其中高铁运营里程居世界第一位。与此同时,铁路各级各类学校培养了大批铁路职工和工程技术人员,中国的铁路建设技术不断被非洲、欧洲、亚洲与美洲地区引进,中国铁路标准也日益成为国际标准。

——摘编自潘健《共产党人对孙中山〈建国方略〉的践行——以新中国铁路建设为例》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国近代铁路建设得以迅速发展的原因。(2)根据材料二,概括新中国铁路交通事业取得的主要成就。

(3)综合上述材料,简析中英两国铁路交通发展的影响。

材料一 北京市从和平解放之日起就开始着手农业生产的恢复工作,建立了生产救灾办公室。1950年11月,北京市委提出畜力、农具互助合作之外,应“试办土地入股合作社”的设想,年底发动爱国增产运动。1952年,北京市召开第一届农业劳动模范大会。在推广农业信贷措施的同时,重点试办棉花保险的方针。

——摘编自范明《新中国初期北京市农业政策述评》

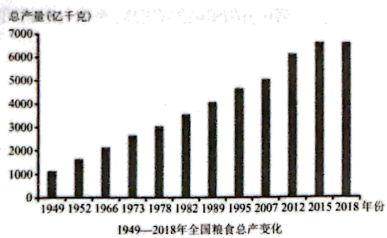

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国成立初期北京市农业政策的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放时期我国粮食安全方面所取得的主要成就及原因。

材料一 19世纪末20世纪初近代交通传入中国,官僚阶层开始配有私人轿车享受汽车待遇。城市工商业者也有小轿车,但更多是人力车。这些私车华丽,多挂“某宅自用”的铜牌。普通居民区交通设施差,至1918年,北京修筑的道路“无风三尺土,微雨满街泥”。北洋军阀时期,国内长途交通票价较贵、 服务差,还经常遇到政府兵痞强行挡车征用。

——摘编自昊建庸《北京城市生活式》戴均良《中国城市发展史》

材料二 新中国成立后乘坐公车逐渐普及,政府严格控制干部配车,市内交通方面,除了个别领导,一般干部出行都和普通市民无异。传统的人力交通工具如轿子、人力车等在中国城市中就绝迹了。长途交通实行低运价,铁路票价仅为建国前的1/5。整顿了过去客车肮脏和拥挤现象,很多列车为妇女幼童和不吸烟旅客设置专门车厢,主要车站添设了母子候车室、医疗处等设施。普通劳动者聚居的生活地区道路交通系统得到了改善。1957年初,12个原来没有公共汽车的城市有了公共汽车,国家对西安等西部城市重点建设,兰州等城市还修了环行铁路。

——郑艳《新中国初期城市居民的物质生活变迁(1949—1957)》

材料三 20世纪30年代前, 英国城市公共交通已经颇具规模,但基本由私人投资者进行建设、运营、管理。政府关于城市交通的政策与措施相当有限,常出现换乘不衔接,票务系统不统一,管理混乱。50年代,英国制定交通发展战略。70年代初,政府建立客运交通的行政管理部门,负责总体协调。同时认识到交通还要顾及环境、土地使用、社会公平等多方面的问题。2004年英国又开始关注影响城乡交通发展的一切政策和制度建设,并强调对“人”的关注,更加强调“综合性”、“参与性”。

——宿凤鸣《浅析英国城市公共交通发展沿革》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括晚清至民国时期城市交通出行的特点。(2)依据材料二并结合所学知识,归纳新中国初期城市交通建设的进步,并分析进步的原因。

(3)依据材料三结合所学知识,总结英国现代城市交通发展变化,以及20世纪50年代以后中英两国城市交通发展的共同趋势。

材料一 第四纪冰川期对地球中纬度地区影响适度,这一地区包括西亚两河流域、南美安第斯山区、东亚黄河及长江流域。这里的冰期作用适度,既导致人类食物来源减少,同时又不像欧美北部那样严寒而使人类不能生存。这里的人们在食物相对多一些的季节采集一些食物以备乏食季节需要的过程中,对植物有了一些新的认识,又在贮藏食物过程中尝试种植食物,从而萌发了农业行为。……不断增加的人口可以或多或少地促进持续不断地调整适应策略,但只有一种策略即通过使用农业技术才能增加资源。……原始农业的生产工具主要是简陋的石器和木棒,生产方法是粗放的饲养与栽培;实行以简单协作为主的集体劳动,缺少社会分工,农业是唯一的生产部门。

——摘编自徐旺生《农业起源和传播对中西早期文明发展影响的比较研究》等

材料二 农业诞生后,人类在稳定的农业和畜牧业生产中获得了稳定的、较充裕的生活资料来源,人类开始定居下来,逐渐形成村落和城镇。人类在剩余产品的积累和集中过程中产生了前所未有的物质文明,使得一批人能够脱离物质生产领域而专门从事脑力劳动进行精神文明创造。……农业一直被当作定居生活的必要条件。的确,定居给人类带来了一些好处,但与此同时,由于垃圾及废弃物被丢在居住地附近,啮齿类动物及昆虫滋生,危害人类的野生动物亦在周围徘徊,天花、麻疹、霍乱及其他的传染病亦容易滋生。

——摘编自李世安等《世界文明史》等

(1)根据材料一、概括推动原始农业出现的因素,并结合所学知识说明原始农业的基本特征。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述农业的出现所带来的积极影响。

材料一 1700年至1841年间,曼彻斯特人口从8000人上升到235000人。从1780年开始的四十年中,曼彻斯特棉纺织工业占英国的1/4,成为全国乃至世界原棉和棉纱的贸易中心,各国的公债和证券在这里进行交易。

1842—1844年,恩格斯居住在曼彻斯特,看到了英国生产技术、生产方式变化及带来的工业飞速发展。他认为“曼彻斯特是现代工业城市的典型”,并进行了深入调研。他发现资产阶级聚居在远离工业区和工人居住区的环境良好的城市外围,而每家雇工在500或1000人的大工厂周围,工人阶级极其简陋的住宅成排或成堆地聚在一起。恩格斯曾这样描写曼彻斯特的工人居住区,“只要哪里还空得下一个角落,他们就在哪里盖起房子”,“空气由于成打的工厂烟囱冒着黑烟”而污浊沉闷,而且“一堆堆的垃圾、废弃物和令人作呕的脏东西不断地发散出臭味”,“街道坑坑洼洼,高低不平,大部分没有铺砌,也没有污水沟”。尽管当地工人的工资较高,他们的平均寿命却要低于其他城市和乡村地区。

——摘编自梁远《近代英国工业城市规划演进研究(1848—1940)》

(1)1840年一位市民认为,“曼彻斯特财富和商业统治地位的获得是以脏乱和疾病为代价的”。结合材料和所学,谈谈你对这一看法的理解。材料二 西方资本主义国家的城市化是资本主义在城市和农村快速发展的必然结果,而近代中国城市化发展模式与西方模式相去甚远。

中国城市的地域分布(1933—1936年)(单位:个)

| 城市数量 人口规模 | 100万人 以上 | 50—100 万人 | 20—50 万人 | 10—20 万人 |

| 沿海省份 | 5 | 3 | 10 | 19 |

| 内地省份 | 0 | 1 | 8 | 14 |

(2)依据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化的特点及成因。

材料 1962年,日本神户大学教授、著名科学史家汤浅光朝指出:当一个国家的科学成果占同时代全世界成果1/4以上时,该国家就为世界科学中心,持续的时间为科学兴隆期,近代科学兴隆期平均为80年,自此学术界就把这一规律以汤浅命名,称世界科学中心的转移为“汤浅现象”。据研究世界近代科学中心发生了如下转移:意大利(1540—1610)、英国(1660—1730)、法国(1770—1830)、德国(1810—1920)、美国(1920—现在)。

——摘编自王晓文、王树恩《三大中心转移与汤浅现象的终结》

根据材料并结合世界近现代史相关知识,对“汤浅现象”进行说明。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)

材料一:18世纪以前,英国经济最发达和人口密集的地区是以伦敦为中心的东南部。18世纪以后,人口向西北地区移动,在丰富的煤矿产区,出现了新的工业中心。村镇就变成小城市,而小城市又变成大城市。资本家和工厂主为获取廉价原料、劳力和销售市场,赴乡村不断建设新厂,围绕这些新厂不断形成新的工业城市,它们在旧的工业城市周围接二连三地聚集起来,形成了工业城市带。1751—1780年,英国离开土地的农民每10年为2.5万人,1781—1790年,上升到每10年7.8万人。城市人口剧增,劳动人民居住条件恶化,形成贫民窟;而资产阶级在环境较好的地区建造舒适的高级住宅别墅。城市的盲目扩展、城市化的无序开展,也造成了城市布局的混乱,形成大量的、紊乱的人流、物流,造成车辆剧增和交通堵塞等问题。

——摘编自郭笑撰《西方城市化理论、实践与我国城市化的模式选择》

材料二:16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)表

年份 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1851 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

——摘编自谷延方《重评圈地运动与英国城市化》

根据上述材料并结合所学知识,以“英国工业革命时期城市化发展”为题,写一篇短文。(要求:立论正确,史论结合;表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰。)