材料一 胭脂是中国古代一种重要的红色颜料,绘画、化妆品等方面都需要胭脂。红花可直接于纤维上染色而无需媒染剂,是制取胭脂的主要植物。红花在汉代从西域传入中原,北魏的《齐民要术》有专章记载红花的种植方法。此外,贾思勰还提到在当时种植红花能带来很好的经济效益。到了唐代,红花种植已经遍及全国各个地区。红花的栽培、制作工艺,历朝历代都极为重视。元代甚至设置了“红花局”“红花提举司”等专门机构进行管理。

——摘编自王冬松《“红花”“胭脂”考》等

材料二 1519年,西班牙发现了原产于墨西哥的胭脂虫,用它制作的红色染料是欧洲人见过的最鲜艳、最浓的红色。于是,胭脂虫红成为欧洲主要的红色染料,广泛用于纺织品、化妆品、食品等行业,西班牙人从垄断胭脂虫红贸易中赚取了巨额利润。16世纪,欧洲画家的调色板上也盛行胭脂虫红。1796—1820年,在墨西哥的年出口总量中,白银占75%,胭脂虫红占12%,蔗糖占3%。在当地的热带低地种植园里,西班牙人强迫非洲奴隶利用仙人掌养殖胭脂虫以提取色素。

——摘编自余玉霞《西方服装文化解读》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代红花得以广泛种植的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析胭脂虫红的生产销售带来的影响。

材料一

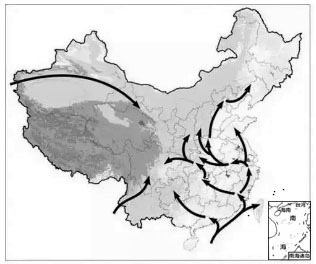

玉米传入中国路径图

材料二 中国农业发展始终依循两条道路前行,一条以广度开发为主,主要体现在耕地扩展,政策的调整;另一条则为深度开发,主要体现在农业技术的提升、农作物复种制度的出现,以及高产作物的引进。玉米、甘薯未引进之前,南方水稻,北方旱地作物粟、黍、冬小麦以及高粱拥有用地与产量的优势。文献记载玉米种植从“种罕”到“遍艺之”,经历了近百年时间,对明清时期的中国影响深刻,有学者提出康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的。至20世纪30年代在全国的统计中,玉米的占地比例如下,甘肃6.5%、广西17.2%、河北15%、黑龙江5.3%、湖北10.7%、湖南3.9%、吉林5.4%、辽宁12.6%、山西5.4%、陕西11.3%、四川13.2%、新疆19.2%,安徽等十四省占地比例很低,几乎视作零。

——摘编自韩茂莉《中国历史农业地理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出玉米传入中国的路径,分析对玉米全国性种植影响最大的路径及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析“康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的”这一观点。

①早晨在家喝红薯玉米粥②晚上不能在坊门以外出入

③到指定市场用银元购物④出门时穿件棉袍

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.有利于缓解美洲的粮食短缺问题 | B.为欧洲工业革命的开展准备了原料条件 |

| C.开启了欧洲饮食文化的传播进程 | D.丰富了墨西哥地区的农作物和饮食结构 |

| 史料一 在著名画家拉斐尔(1483~1520年)和达·乌迪内(1515~1517年)的画中,玉米苞种植于花园中,当作花卉来欣赏

| 史料二 1584年,玉米出现在威尼斯一个农民死后的农场财产清单中。1588年,玉米构成一个农场主送给修道院礼品的一部分。1601年的一份威尼斯市场交易所的官方文献记载,“玉米被最贫穷可怜的人们购买,对于他们来说玉米是一种具有便宜市价且赖以维生的资源” |

| A.研究新物种的引进价值的变化 | B.分析欧洲与亚洲间的物种大交换 |

| C.印证价格革命降低农产品价格 | D.准确把握玉米传入欧洲的时间点 |

| A.新航路开辟促进各大洲物产交流 | B.中外商品贸易文化交流互动频繁 |

| C.奇异果命名体现新西兰自然崇拜 | D.中国为全球食物丰富性做出贡献 |

材料一 16世纪中叶,葡萄牙人将玉米在非洲和东方的印度等地推广种植。西班牙人于1522年将番茄传入欧洲,后来欧洲人将番茄加以改良,逐渐成为欧洲的主要食材。在1573年左右,西班牙的船员携带土豆传入欧洲。17世纪末,茶在荷兰已经是一种普及大众的饮品,之后从荷兰普及至欧洲其他国家。在欧洲殖民扩张时代,西班牙人将葡萄种植以及酿酒术带到了秘鲁、智利和墨西哥等地区。下面是大航海时代,部分物种交流图。

——摘编自顾卫民《大航海时代的航线、贸易港以及物种和作物的世界性交流》

材料二 美国最初主要从三个地区引进大豆:中国、欧洲和日本。1765年,大豆引入北美,最初作为饲料或绿肥。1829年,在马萨诸塞州坎布里奇的植物园里种植了深棕色的大豆品种,此种大豆长势繁茂,籽粒饱满,营养丰富,可以被用来制作当时的名贵调料——酱油。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氮功能被发现,于是大豆在美国干旱地区推广种植。自1898年开始,美国农业部引种局从东半球的7个国家和地区引进了65批不同的大豆品种,至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种。1931年,福特公司从大豆中开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,种植面积超过一亿亩。

——摘编自刘启振张小玉王思明《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新航路开辟后物种交流的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析大豆在美国广泛种植的原因。综合上述材料并结合所学知识,简析物种交流的积极影响。

亚欧大陆人口变化(单位:亿)

下列选项能解释这一变化的是( )

| A.新航路开辟后全球之间物种交流 | B.工业革命后传染病被消除 |

| C.大国协调为特征的国际关系建立 | D.高度集约的现代农业发展 |

| A.美洲是人类农业文明发源地 | B.美洲农业生产技术的发达 |

| C.全球农业多样性趋势的加强 | D.物种交流丰富了人类生活 |

| A.日本自然经济逐渐瓦解 | B.物种交流促进商品经济发展 |

| C.幕府征税方式亟待改革 | D.国际贸易活跃推动社会变革 |