材料一:战国秦汉时期我国北方农作物栽培出现了一些新气象。根据《史记》、《汉书》等文献记载,从西域诸地传入的作物主要有首蓿、葡萄、石榴、胡麻(芝麻和亚麻)、大蒜、葱、胡桃(核桃)、胡豆(蚕豆)、豌豆等。另外一种重要的作物高粱(非洲高粱)也是大约四世纪前后从非洲经印度传入我国的。

——整编自吴存浩《中国农业史》

材料二:嘉庆年间,“浙江各山邑,旧有外省游民,搭棚开垦,种植包芦玉米……棚厂满山相望”。道光十三年,“各处山场只开十之二三,至道光三十年时已十开六七”。从嘉庆至光绪年间,在浙江多地的方志中,均有江苏、安徽、福建诸省农民“入境租山”种植玉米的记载。玉米“但得薄土,即可播种”,“足以济荒,而人畜兼资”。

——摘编自郑楠《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

材料三:粮食安全并不是一个新话题,党和政府始终把粮食安全当成首要任务来抓,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。随着中国特色社会主义进入新时代,我国将粮食安全上升到国家安全的战略地位,形成了中国特色的粮食安全治理体系……2014年,“中国超级杂交水稻”百亩试验田平均亩产突破1000千克,这一技术的应用为人类消除饥饿作出了突出贡献。自2016年起,中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助,惠及上千万受灾群众。杨凌农业高新技术产业示范区在“一带一路”沿线国家和地区海外示范种植面积超过25万亩,技术成果示范带动超过450万亩,在温室技术、花卉种植等领域赢得国际社会的高度好评。

——摘编自赵磊《全球粮食安全与中国特色粮食安全治理》

(1)根据材料二,概括清朝时期玉米在浙江种植的特点。结合所学,概述明清时期玉米引入对饮食生活带来的积极影响。

(2)根据材料三并结合所学,指出联合国为消除饥饿而成立的组织名称。概括“中国特色粮食安全治理”的主要内容,并分析其意义。

史料一 18世纪中叶,英国农业革命开始大张旗鼓地推进。随着人口的增长,实行粮食生产的规模化经营变得更加有利可图。由此,中小地主开始呼吁政府和议会支持领主圈地,议会以立法形式颁布了一系列的圈地法案。圈地运动促进了土地产权及经营模式的变革,与此相对应,资本主义农场规模不断扩大。为了提高土地的收益,英国涌现出一大批农业改革家,如汤森德勋爵推广了四圃轮作制;苏格兰人安德鲁·米克尔发明了一款可以使用多种动力的脱粒机,大大节省了时间和精力。农业革命为工业革命作出了重要贡献,正如琼斯所指出的:在18世纪的英国,“如果没有农业变革,没有农业产出增长,工业化与经济发展便不可能实现”。

——摘编自刘金源《农业革命与18世纪英国经济转型》

史料二 中国终于在1980—2010年经历了其现代化(即带有劳动生产率和收入提高)的农业革命。把其与不同类型的农业革命相比,为我们说明的是多种因素的相互作用。

——摘编自黄宗智《中国的隐性农业革命(1980—2010)——一个历史和比较的视野》

【探究】

(1)根据史料一并结合所学知识,概括18世纪农业革命的表现和发生的原因。

(2)根据史料二并结合所学知识,说明我国农业革命“是多种因素的相互作用”。

史料 1820年德裔化学家弗雷德里克·阿库姆在《论食品掺假和厨房毒物》一书中有如下描述:“我们吃的泡菜是用铜染绿的;我们吃的醋是用硫酸勾兑的;我们吃的奶酪是在坏了的牛奶里掺入木粉或木薯粉制成的;我们吃的糖果是将糖、淀粉和黏土混合在一起,再用铜和铅染色的。”

——摘编自王加丰《食品安全为何是永恒话题》

史料反映了怎样的社会问题。

材料一 古代的农业教育以社会教育和家庭教育为主,与农民、农业生产紧密结合,善于积累农业生产中的经验,教育形式灵活多样,贯穿于古代人们生产和生活的各个方面。《吕氏春秋》写道:“后妃斋戒,亲东乡躬桑,禁妇女无观,省妇使劝蚕事。”中国古代还设劝农官,督导农业生产和劝课农桑。北京图书馆主编的《中国古农书联合目录》中收录农书643种,其中《齐民要术》《农桑辑要》《王祯农书》《农政全书》《授时通考》是中国的五大农书。这些农书有的是按照朝廷命令颁发的,有的是官府组织编写的,有的是根据个人的实践经验和地方特点编写的,这些农书在传播农业知识时都起到了重要的作用。

——摘编自时赟《中国高等农业教育近代化研究(1897-1937)》

材料二 20世纪是中国农业发展史上的一个重要发展阶段,是近代农业科学技术在中国产生,中国传统农业逐渐向现代农业转化的历史时期。1949年以后,新中国对世界农业的认识和研究大体上经历了三个阶段:1.以社会主义国家为主的农业交往和对世界农业研究的探索发展时期(新中国成立初期);2.走向世界的农业交往和世界农业研究的深化发展时期(20世纪六七十年代);3.开拓农业对外交流新途径和世界农业研究的全面发展时期(改革开放以来)。

——摘编自张法瑞、李颖、王东春《20世纪中国对世界近现代农业的认识和研究》

(1)根据材料一,概括中国古代农业教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出推动中国传统农业逐渐向现代农业转化的因素。

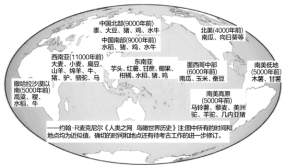

主题一 人类早期的生产与生活

材料一 在农业生产的基础上,人们开始对日月星辰的活动、水土的特点、气候现象进行观察,积累经验,从而产生了初步的天文地理和数学知识,把人类对客观世界的认识推到一个新的高度。人类从事农耕和畜牧后,才可能比较稳定地获得较丰富的食物来源,而且第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并储存它。这使得人口得到了较大的增长,并使一部分人去从事维持生存以外的活动,从而产生新的社会分工和物品的交换,还使得某些人有可能积聚财富。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料二 从中国一百六七十处史前栽培稻遗存中可以看出:长江中下游是中国水稻的起源地,并在距今5000—4000年左右推进到黄河流域和长江以南地区。夏商周时期向长江上游、云贵、黄河以北推进,基本上形成了中国古代水稻分布的大致格局。公元1000年前后,稻米已养活了半数以上的中国人口。随着时间的推移,水稻种植技术也由最初的象耕鸟耘火耕水褥,逐渐发展成以耕、把、秒为主体的水田整地技术,以育秧移栽为主体的播种技术和以耘田、烤田为主的田间管理技术。

——据杜新豪《中国古代技术发明之一水稻栽培》等整理

材料三

麦克尼尔写道:当学者们对20世纪60年代的狩猎者和采集者进行研究时,他们每天只需要花费几个小时的劳动,就可以获得足够的食物,且享受着比终日劳作农夫的食物更精美。但农业的出现,是人类经济和社会生活的第一次革命。

——姚新中《科技伦理治理三论》

主题二 不同地区的食物生产与社会生活

材料三 公元前8000年到公元前3500年,世界各地区人民各自独立地发明了农业,人类从攫取性经济转变为生产性经济。在农业生产中,人们开始对日月星辰的活动、气候现象进行观察,积累生产经验。周期性劳动要求人们较长时间居住在一个地方,以便播种、管理和收获。从事农耕和畜牧后,人类第一次有可能生产出超过维持劳动力所需的食物并存储它。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·古代史编》

材料四 在《汉谟拉比法典》中,涉及土地制度的条例有十二条,内容为不同等级的人对于田园房屋买卖的问题。古巴比伦王国兴起之时,土地所有制关系演化为王室占有的土地、私人占有的土地和村庄残存的土地三种。土地所有权以法律条文形式予以明确并向公众公布,促使民众按照法律条文行事,限制了民众的行为,但同时对于国家等级制度的维护起到了一定的成效,对于不同等级的不同人员的田园房屋予以不同的处理方法。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料五 史料一《吉尔伽美什》记载:“啤酒,麦芽酒,香油和葡萄酒:我给我的工人们喝的酒,如一条流淌的河!”

史料二科学家对高加索地区出土的一个约公元前6000~5800年的土陶罐进行了化学分析,发现其吸收的有机化合物和葡萄酒的有机酸组成惊人的一致。

材料六 公元前3000年前后,葡萄酒先后出现在美索不达米亚、叙利亚和埃及。

公元前2000年前后,葡萄酒先后传入希腊、意大利半岛。

公元前1000年前后,葡萄酒逐步传播到地中海西岸。

公元前2世纪,葡萄酒传入中国。

中世纪的欧洲,葡萄酒的主要消费者是高级教士、贵族及城市富裕阶层。近代以后,消费群体逐步扩大到社会各阶层。

15~16世纪,西班牙人持葡萄酒带到拉丁美洲。

18~19世纪,英国人将葡萄酒带入澳大利亚、新西兰。

19世纪中期,美国葡萄种植业和酿造业快速发展。

20世纪90年代,由法国制定的原产地命名葡萄酒法规在欧盟广泛推行。

21世纪以来,中国、法国、美国、澳大利亚等国成为世界上生产和消费葡萄酒的主要国家。

——以上材料改编自[法]迪迪埃·努里松《杯酒人生:葡萄酒的历史》等

主题三 生产关系的变化

材料七 随着农耕和畜牧的发展,劳动生产率提高,私有制逐渐产生,……男女在生产劳动中的地位有了变更……原来的部落管理机关为一种新的由一个阶级压迫另一个阶级的公共权力所代替。

——摘自周一良、吴于廑主编《世界通史》

材料八 新石器时代的人们放弃了他们旧石器时代前辈们的游荡生活,转而在农田附近永久定居下来。剩余的粮食使得一些人可以把他们的时间和才智集中在自己的专业上,从而脱离了粮食生产。个人可以用粮食或手工制品来换购宝石、珠宝和其他贵重物品。慢慢地,稠密的人口、专业的劳动和复杂的社会关系,一起促成产生了一种全新的社会组织——城市。生活在农业社会的人们必须懂得季节的变换,他们逐渐积累起天地关系的知识,并向精确的历法迈出了第一步。新石器时代的神不仅有类似旧石器时代的维纳斯式的形象,还有与生命周期、死亡和再生相关的神灵。

——摘编自【美】杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

✱基础测评✱

(1)根据材料一,结合所学,列举农耕文明主要的起源地,阐明农业的发展对文明的推动作用。

(2)根据材料一、二,分别概括中国古代水稻生产的特点。

✱能力提升✱

(3)根据材料三并结合所学,概括农业发明对人类早期文明的影响。

(4)材料四中《汉谟拉比法典》将土地所有权划分等级的目的是什么?

(5)根据材料五的两则史料探究葡萄酒的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。

(6)根据材料六并结合所学知识,概括葡萄酒发展的特点。

✱历史纵横✱

(7)根据材料七并结合所学知识,指出人类进入文明时代的根本动力及其所具备的条件。

(8)根据材料八并结合所学知识,简要分析原始农业的出现对社会文化的重大影响。

材料一

在不平等的国际贸易和粮食产、销分布结构不均衡的条件下, 经济全球化对发展中国家更多意味着风险。换句话说, 不断加深的贸易自由化更有利于占优势地位的工业化国家。近年来, 随着生态环境的恶化和疯牛病的暴发,人们越来越质疑集约化农作制所依赖的技术的可持续性。例如, 掠夺性经营造成的生态系统和生物多样性减退、过量使用农药和化肥对人体健康和环境带来的负面影响、土地盐碱化和沙化对粮食减产和粮食安全的消极影响, 都日益受到社会的关注。频发的自然灾害导致自然资源退化加剧了发展中国家的贫困化,而贫困化加剧,自然资源退化则愈烈。特别是世界性水危机成为制约粮食生产发展的重要因素。目前在广大发展中国家, 近8亿人营养不良,还有大量人口患有地方病、传染病等。这些因素导致众多人口健康状况恶化, 生产能力减弱、甚至丧失。贫困和粮食不安全是一对孪生的难兄难弟。在人口剧增的过程中,一些国家城市化率迅速提高, 城市人口比重膨胀,但就业不足,导致贫困人口迅增。

——摘编自丁声俊 朱立志《世界粮食安全问题现状》

材料二

首先,庞大的人口基数及每年新增1500万人,预计2030年将达到16亿之众,这将是中国未来粮食需求增长的主要推动力。其次,人均收入水平提高和膳食结构改善将促进粮食需求总量增加。第三,中国已进入工业化中期阶段,粮食生产的最基本生产资料——水、耕地资源将面临城市化和工业化激烈的经济竞争,目前中国农业国际参与度小,农业(特别是粮食作物)的比较优势日趋下降,农业劳动生产率与发达国家差距极大,农民受教育和组织程度低,农业科技对农业增长的贡献率低,近几年我国粮食生产成本每年以lO%的速率递增,粮食供应面临国际廉价粮食的竞争,对国际粮食市场的依赖将日益显现。我国是一个农业自然灾害频繁的国家,近30年仅因旱灾损失粮食就达1.5亿吨。因此,农业自然灾害对我国食物安全的影响不可低估。

——摘编自傅泽强 蔡运龙《世界食物安全态势及中国对策》

(1)依据材料一并结合所学知识,分析影响世界粮食安全的因素。(2)依据材料二并结合所学知识,指出中国食物安全面临的挑战,并就此谈谈你的看法。

材料一 据统计,世界农产品中食品的贸易数额,19世纪50年代约近400万吨,80年代增加了三倍多,第一次世界大战前约为4,000万吨,后来历经两次大战,大体上也还维持这个水平,只是到了20世纪60年代以后,才又突增了一倍(详见下表)。

1854—1858年~1962—1966年世界农产品(食品)的出口额(单位:百万吨)

| 1854—58年 | 1884—88年 | 1901—13年 | 1924—28年 | 1934—38年 | 1952—56年 | 1962—66年 | |

| 小麦 黑麦 大麦 燕麦 玉米 牛肉 猪肉 羊肉 黄油 总计 | 2.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.03 0.04 — 0.03 3.9 | 9.5 2.0 1.9 1.4 2.5 0.1 0.3 0.2 0.1 17.82 | 19.6 2.3 5.5 3.0 6.8 0.6 0.4 0.2 0.3 38.7 | 23.8 1.9 3.4 1.6 8.4 1.2 0.6 0.2 0.4 41.5 | 17.3 0.9 2.6 0.8 10.0 0.9 0.5 0.3 0.6 33.9 | 27.1 1.3 5.9 1.5 5.3 0.9 0.5 0.4 0.4 43.3 | 54.4 4.5 6.8 1.3 22.3 1.4 0.8 0.5 0.6 92.6 |

数据来源:R.M.Stern,Kyklos,13,1960,58—61;F.A.O.Tradeyearbook,Vol.22,1968。

——摘编自董恺忱《农产品世界市场的形成过程》

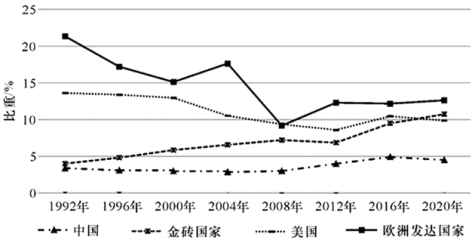

材料二 冷战结束后,世界经贸格局越来越趋向于多极化和区域化发展,在全球经济一体化不断发展大背景下,世界各国间联系越来越紧密,越来越多国家参与到国际贸易市场,农业国际贸易发展也呈现出蓬勃发展态势(详见下图)。

(图)1992—2020年主要经济体农产品出口额占全球农产品贸易总额的比重

数据来源:由联合国UNcomtrade数据库计算整理所得

——摘编自吕屹云、方凯、许思源《近30年以来国际经贸格局变化和农产品国际贸易发展》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,分析影响19世纪50年代到20世纪60年代世界农产品出口的因素并就如何扩大农产品出口提出一条合理建议。

(2)根据材料二,任选上图中一个国家(或区域)的数据进行解读。

材料一 1937—1944年陕甘宁边区粮食产量统计表 单位:万石

| 年份 | 1937 | 1938 | 1938 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |

| 粮食产量 | 111.6 | 122.1 | 175.4 | 152.6 | 145.6 | 148.4 | 181.2 | 181.7 |

| 增长指数 | 100 | 109.4 | 157.2 | 136.7 | 130.5 | 133.0 | 162.4 | 162.8 |

——摘编自黄正林《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》

材料二 1952年下半年开始,全国许多地区出现抢购粮食的现象,这种粮食紧缺的态势一直延续到1953年上半年。同年10月,中共中央通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。20世纪50至70年代,农民种粮靠计划、粮源靠统购、消费靠统销、余缺靠调拨、供应凭票证,国家力争实现粮食供需平衡。

——摘编自毛佳《新中国成立以来粮食安全财政政策的演进及其当代启示》等

材料三 种子是农业产业链中的源头,中国是世界第二大种子需求国,但世界绝大多数种子供应已被美、法、德等西方国家种业公司垄断。1989年3月,《中华人民共和国种子管理条例》颁布,对种子选育和审定、种子生产等方面做了具体规定。到1994年,良种在农业增产中的贡献率已经提高到32%。目前,相比于国外,我国具有独立研发能力的育繁推一体化种子企业仍然不多,提高种子的科技含量及育种水平是当下农业科研最主要的任务。

——摘编自徐豪《种子安全,才有粮食安全》等

(1)概括材料一中陕甘宁边区粮食产量变化的总趋势,并结合史实分析其原因。

(2)分析材料二中国家粮食政策实施的历史背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国共产党确保粮食安全做法的认识。

材料一 19世纪末20世纪初的美国食品掺假问题尤为严重。西奥多·罗斯福总统主张积极干预食品药品领球中存在的问题。社会上兴起了一场以中产阶级为主,有各阶级广泛参与的社会进步运动,新闻媒体发动了“黑幕揭发”运动,食品药品行业是其关注的重要对象。这些运动不仅给罗斯福总统提供了强大的支持,而且唤醒了广大的民众,最终加速了《纯净食品药品法》的出台,开启了美国食品监管的“联邦化”序幕。

——摘编自吴强等《转型期美国食品法律规制研究》

材料二 搞活经济的政策提供了致富环境,各类所有制经济企业追求商业利润的动机日益强烈,诱发变通、逃避、对抗监督执法的机会主义行为,甚至采取非法手段牟取暴利。1982年人大审议通过了《中华人民共和国食品卫生法(试行)》(以下简称《试行法》)。这是中国食品卫生领域的第一部法律,其篇章结构总体完备,内容体系较为完整。初步搭建起现代食品卫生法制的基本框架。1995年人大通过《食品卫生法》,标志着中国食品卫生管理工作正式进入法制化阶段。

——摘编自胡颖廉《改革开放40年中国食品安全监管体制和机构演进》

(1)根据材料一,概括美国在推动食品安全方面所做的努力。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析我国新时期食品安全立法的意义。

史料一 55个国家和地区的1.35亿人经历了严重粮食不安全(粮食安全阶段综合分类IPC/CH第3阶段或以上)。此外55个粮食危机国家中,7500万儿童发育不良,1700万儿童消瘦。1.35亿人口中,超过一半(7300万)生活在非洲;4300万生活在中东和亚洲;1850万人生活在拉丁美洲和加勒比地区。其主要驱动因素是:冲突(导致7700万人严重粮食不安全状况的关键因素)、极端天气(3400万人)和经济动荡(2400万人)。

——摘编自《2020年全球粮食危机报告》

史料二 先进储粮科技的广泛应用,使中央储备粮更加优质、绿色、安全。截至目前,中央储备粮科技覆盖率达到95%以上。最新普查结果显示,中央储备粮宜存率达到100%,综合损耗率全面控制在1%以内,确保了储粮数量与质量。

——摘编自《粮食安全看得见管得好》(《经济日报》,记者:刘慧)

【探究】(1)根据史料一、说明当今世界在粮食供给上还存在哪些严重问题。

(2)史料二反映了我国为保证粮食安全采取了哪些措施?