材料一 近代以来,棚户区作为上海平民的栖身立命之地,所引发的社会问题严重困扰着城市现代化的发展。为稳定秩序巩固统治,1928年10月,上海市政府组建了“筹建平民住所委员会”,着手勘定建筑地点,开始兴建第一平民住所。此后,市政府向市银行借贷兴建了第二及第三平民住所,为不少平民提供了较好的可供居住的场所。1935年,市政府成立平民福利事业管理委员会,并向沪西电力股份有限公司借贷,开始营建平民村,进一步推动了上海住房救助事业的发展,但财政的窘困决定了市政府无法满足广大底层民众的居住需求。

——摘编自刘荣臻《近代上海平民住房救助与社区治理》

材料二 新中国成立初期,毛主席提出“必须有计划地建筑新房,修理旧房,满足人民需要”的指示,住房重建计划被上海市政府提上议事日程。从1951年起,在借鉴以往城市建设经验的基础上,上海先后建成曹杨新村、控江新村等几十个工人住宅区,并配套建设诊疗所、公共厕所和公共浴室等公共设施。“一五”期间住宅建设合计总投资额为1.54亿元,约占全社会固定资产投资额的10%。与此同时,“自建公助”等住宅建设形式也大量出现。这些新建住宅不再集中在市中心,而是从市区向外辐射,星星点点分布在市区周围。此外,修理的老公房因价格较低,也受到不少市民的青睐,从而基本满足了职工及家属的住房需求。

——摘编自师吉金《新中国城乡居住条件的初始变迁》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国时期上海市政府解决平民住房问题的措施及效果。(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立初期上海市民居住条件改善的特点及背景。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈对近代以来城市居民居住条件改善的认识。

材料一 19世纪初巴黎的基础设施残破不堪,每天都发生严重的交通堵塞,水体污染导致的霍乱夺去了数万条生命。1853年,刚刚恢复帝制的法兰西第二帝国皇帝开启了一项庞大的巴黎市政改造工程。道路建设是核心使命,第一条 铺设的林荫大道跨越了塞纳河并连接起几座广场与火车站,目的是疏导往返于火车站的交通流。林荫大道两旁的新式公寓住宅享有更通畅的空气。整个60年代,巴黎开发了长达26千米的林荫大道,其中最宏伟的就是为皇帝塑造的凯旋门景观——12条辐射状的街道交汇于此。巴黎还建设了饮用水系统、污水处理厂和逾60千米的宽敞明亮的新下水道。采用钢铁框架设计的新歌剧院代表了第二帝国文化上的巅峰,餐厅和咖啡馆在巴黎随处可见,大型百货公司提供了令人目不暇接的购物机会。这项改造计划不但使巴黎的面貌焕然一新,还为19世纪和20世纪初的城市规划树立了典范。

——摘编自(英)鲁伯特·克里斯琴《光之城:巴黎重建与现代大都会的诞生》

材料二 北京这座古城经过多年战乱已经满目疮痍。1953年6月北京都市计划委员会经多次讨论,在综合多种方案的基础上提出了《关于改建与扩建北京市规划草案》并上报中央。《草案》规定了为劳动人民服务的建设总方针,同时指出:“在城市性质上,北京应成为我国政治、经济、文化的中心,特别要把它建设成为我国强大的工业基地和技术科学中心。”为进一步加强首都规划,1958年又提出了《北京城市建设总体规划初步方案》。其中包括扩大城市绿化用地面积;解决北京水源问题;城市基础设施建设方面增建电站,发展集中供热;对城市交通加以系统改造等。

——摘编自鹿璐《新中国成立以来北京城市的总体规划》

(1)根据材料并结合所学知识,概括巴黎和北京城市规划的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,分析巴黎和北京城市规划提出的背景。

材料一:我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一二并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一 18世纪末期到19世纪中期,面对城市形成与发展过程中出现的问题,德国部分城市结合社区中卫生、宗教与教育组织的力量进行济贫改革,英美则发起社区睦邻组织运动,目标在于通过社区组织整合社区资源来扶危济困。二战后,欧美各国大都制定了城市社区自治的法律法规。美国联邦政府自1960年以来相继制定了几部关于城市社区发展的法律和法规,如《住宅和社区发展法》《社区再投资法》和《国家和社区服务条例》等。社区组织行使社区管理职能,由社区居民代表选举产生,多层次的非营利组织遍布各个社区,他们为社区提供各种各样的专业性和差异性服务,每年约有9000多万人次的志愿者从事社区服务工作,庞大的志愿者队伍为美国的社会管理和公共服务提供了强有力的人力和智力保障。

——摘编自吴素雄、吴艳《欧美国家社区治理的结构、功能及合法基础》等

材料二 新中国成立后,在城市建立了一种以“单位”治理社会的体系,各个企事业单位从属干各级政府,城市成员从属于各个单位,国家与城市社会几乎是重合的。1986年初,民政部门首次将“社区”概念引入基层管理,开始倡导和推动社区服务工作,并于1995年制定《全国社区服务示范城区标准》随之在全国推行。2000年,民政部《关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,标志着社区建设成为城市基层社会管理的新方向。除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。通过居民会议议事协商和民主听证等形式,社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。2017年,《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》发表,体现了我国社区建设由“社区管理”向“社区治理”的转变。

——摘编自邱梦华《城市社区治理(第二版)》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西方近代社区产生的背景。(2)根据材料一二并结合所学知识指出与美国相比,中国城市社区发展的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识简析中国城市社区建设的意义。

材料 表:19世纪中后期英国议会的部分立法情况

| 时间 | 立法情况 |

| 1848年 | 通过《公共卫生法》,要求中央和地方当局集中处理工业城镇的污水和废弃物,并负责卫生饮水、排污、清洁等事宜。 |

| 1855年 | 通过《首都管理法案》和《消除污害法案》,规定成立首都工务委员会,全面负责英国的房屋、供水、排水系统建设与管理。 |

| 1868年 | 颁布《托伦斯法》,准许伦敦地方政府可以勒令住房卫生条件不过关的房主自己出钱把房子拆除或加以修理。 |

| 1890年 1894年 1900年 | 先后通过新的《工人阶级住房法》,授权地方政府拆除贫民窟区域中的建筑,建造和修缮下水道,提供供水等配套设施,用改造好的土地建造工人住房,并避免改造后的居住区过于拥挤。 |

——据胡常萍《19世纪中后期英国城市改造的启示》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪中后期英国城市改造的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简评19世纪中后期英国的城市改造。

材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

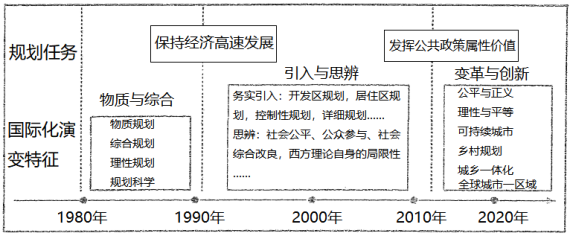

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。

材料一 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料二 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代成市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。

(2)根据材料二概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一:英国近代的城市化是伴随着工业革命进行的。从1750年到1850年间,英国的城市化水平从10%提高到了500-/0。1861年,全英国就已经有16个城市人口超过了10万。到了1911年,人口过10万的城市增加到了42个。英国的近代城市化运动并无先例可循,此时的英国又是处在自由资本主义阶段,政府多奉行自由放任的政策,对经济并不干预,对城市建设也没有规划。这样的城市化发展就产生了区域的非均衡性。英国的城市化开始之前,英国经济的重心集中在伦敦和伦敦的周围区域内,而随着城市化进程的逐步推进,原有的经济发展很好的城市却逐渐衰落,新的城市都建立在西北部地区,而英国的人口和经济投资也向北移动。

——摘编自齐爽《英国城市化发展研究》

材料二:鸦片战争后,近代中国城市化有所发展,1843年、1893年、1949年中国城市人口占比分别为5. 1%、6%和1.6%,与世界城市化平均水平的差距越来越大。人口主要集中于东部沿海城市,沿海地区人口城市化色彩浓厚,但内地城市发展停滞、衰落,例如,西安人口由曾经的百万减少到1920年的20万,兰州人口从1901年的55万,减少到1921年的32万。在铁路沿线及其辐射区域,一大批新兴城市和集镇拔地而起,那些沿江沿海港口城市由于增添铁路这一新的运输手段,而更加兴盛起来。

——摘编自马先标《百余年近代中国城市化历史回顾与探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化进程的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国城市发展的特点,并分析其产生的背景。

材料 1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气交通信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。此后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国第一次提出建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国出现了由电力驱动的交通信号灯,为解决城市交通问题提供了便利。美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉路口信号灯连接为一个联动信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多市建立了一套由计算机控制的交通信号协调控制系统,成为道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,解决相关社会问题。智能交通控制系统应运而生。

——据郑祖武《城市道路交通》等整理

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步给城市生活带来哪些影响。

材料一 1851年……举办了第一次世界博览会……英国专门花了22周时间建造了世界上第一座完全由玻璃及金属建成的大厦——“水晶宫”(共使用铁柱3300根,铁梁2300根,玻璃9.3万平方米)……宫内陈列着万余种世界各地的产品,其中英国的产品超过一半。

——黄光耀、刘金源《成功的代价——论英国工业化的历史教训》

材料二 漫画《大霍乱的温床》(1852年)

材料三 早期市政建设大事记

1842年,英国“查德威克报告”呼吁改善城市供水、排水系统和垃圾处理。

1848年,英国颁布第一部公共卫生法,赋予城市广泛权力建设现代卫生系统。

1853~1869年,法国政府率先实施巴黎城市规划,拓建林荫大道,建成下水道系统。

1890年代,欧美国家用有轨电车取代马拉街车,实现公共交通革命,拓展城市空间。

(1)从材料一能够了解英国工业革命的哪些历史信息?(2)材料二展现了工业革命之下哪些问题?

(3)材料二作为艺术作品,能否作为可信的史料加以运用?请简述理由。

(4)根据材料三,解释工业革命时期城市环境问题产生原因。

(5)综合上述材料和所学知识,如何理解狄更斯所言:工业革命时期的英国“正在走向天堂……也正直下地狱”?