材料一 18世纪中叶,汉斯·斯隆爵士开启了国家收藏的大门。他的慷慨捐赠促成了大英博物馆的成立。大英博物馆虽是国家机构,但从成立到19世纪初,国家的钱包没有对丰富大英博物馆的珍藏掏过一分钱。到19世纪上半叶、大英博物馆作为帝国文化的载体发展到鼎盛、国家开始重视博物馆的建设、议会对博物馆给予大量的资金投入扩充国家的收藏,提升博物馆的管理水平。严厉的参观规则得以变更,准入卡制度被废除,使之更好地实现为公众服务的宗旨。大英博物馆的收藏在19世纪上半叶达到了前所未有的规模,埃及古物部、古代近东部和希腊、罗马部都在此时建立,这三部分的藏品反映出英国对他者的文化霸权,突出英帝国的优势地位,英帝国的现代与东方的古老鲜明对比,英国民众身为富国子民的优越心理和民族自豪感油然而生。

——摘编自谢小琴《大英博物馆一个帝国文化空间的建构(1800~1857)》

材料二 中国近代植物馆最新由西方殖民势力引入。1905年,张謇提出“夫近今东西各邦,其所以为政治学术参考之大部分以补助于学校者,为图书馆、为博物苑”,建议创立博物苑,以此“使莘莘学子,得有所观摩研究以辅益于学校。”他将用于通州师范实践基地的植物园改建为南通博物苑,开启了中国现代博物馆事业的新纪元。南通博物苑的建筑特色在于馆、园一体,是古代苑囿与近代博物馆的结合;在藏品分类上,按照当时西方博物馆的分类原则分为历史类、艺术类、教育类和自然类;观众定位于本学校之人,更着眼于外校与其他团体,以“广地方人民之认识”张謇还认识到文物“私藏”不利于文物的传承,希望通过参观博物馆建立观众对中华民族文明的理解,培养爱国之心。晚清时期的中国博物馆中,南通博物苑是真正参与到社会改良、推进社会改造进程之中的博物馆。

——摘编自赵翀《晚清时期南通博物苑与西方博物馆教育实践比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪上半叶大英博物馆的变化,并分析其发展到鼎盛的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括南通博物苑建立的特点与意义。

材料一

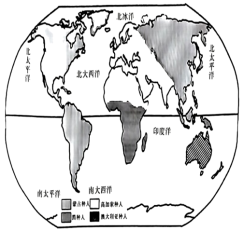

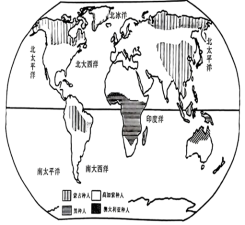

图1 15世纪世界的种族分布图 图2 20世纪世界的种族分布图

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

美国幅员辽阔,种族杂糅,国民中没有哪一部分人能有效地处于主宰地位。在这样一个国家里,多元化并非人们一开始就抱有的理想,而是互不兼容所造成的惨重代价迫使他们彼此相安共处的结果。美国各种发财致富的机会,也给人们的精力提供了另一条出路,使大家感到对现存物质条件的争夺没有为全体人民扩大生产来得重要,并使齐心协力者有所报偿,因此也就顾不上去计较那许多分歧了。

——摘编自[美]索威尔《美国种族简史》(1981年)

(1)根据材料一,指出15世纪到20世纪美洲种族分布的变化,并结合所学知识从经济角度解释变化的原因。

(2)结合材料一、二,分析外来移民对美国社会的影响。

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 鸦片战争后的中国社会大动荡,阶级关系和阶级矛盾错综复杂,外患环生,内乱叠起,法律也发生了明显变化。变化的主要特征是历史悠久的中华法系开始解体及西方法律的输入。特别是20世纪后,先进的中国人认为法律有利于活跃人们的思想、开阔视野。近代著名法学家沈家本在考订中国古代法律制度和浩繁的法学文献的同时,积极引进资产阶级法律,有力地推进了法学研究和立法工作,这种努力与空前的民族、政治、社会危机交织在一起,也推动了中国法律的现代化。

——摘编自袁敏殊《西方法律、法学的输入与中国法制的近代化》

材料三十一届三中全会以来,党和国家领导人高度重视我国的法治建设,确立了法律权威,1982年颁布的《中华人民共和国宪法》保障了法律的胜利实施。特别是十八大以后,国家深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极适应经济社会新发展新变化,加快完善中国特色社会主义法律体系。

——摘编自杨宝成《新中国60年法律发展的主要历程及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代法律演变的特点,并说明原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代法律的特色及其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对法律的认识。

材料一 亚历山大建立帝国后,延续了波斯的行省制,实行中央对地方自上而下的分级管理。在领土上广泛兴建新的城市、图书馆。遇有重大决策或事件,以至于被后世称为“至死是个迷信的奴隶”。当时帝国境内存在着特征迥异的两种文化,即希腊文化和东方文化——希腊文化重理性,极力采取措施促进两种文化的融合,既使东方希腊化

——摘编自胡长林《亚历山大帝国与秦帝国集权君主政治的共性》

材料二 永徽二年(651年),(大食)始遣使朝贡。其王姓大食氏,名“敢密莫末腻”,历三主矣。……其俗勇于战斗,好事天神。土多沙石,唯食驼马等肉。俱纷摩地那山在国之西南,邻于大海,击破波斯,又破拂菻,吞并诸胡国,胜兵四十余万。长安中(711年),又献方物。开元初,遣使来朝

——摘编自(后晋)刘昫《旧唐书•大食传》

(1)根据材料并结合所学知识,简要说明亚历山大帝国、大食能够促进东西方经济、文化交流的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《大食传》对研究大食对外关系的史料价值。

《学生杂志》与近代社会变迁

材料一 据清末学部调查结果显示,截至1910年,全国学堂已达42444所,有学生1270428人。1911年又增设学堂10206所,学生增加351792人。到了民国初年,全国的学生数仍不断增长。

——摘编自刘宗灵《民国初年的学生、传媒与商业出版》

材料二 1914年,在同时肩负“启蒙”和“商务”使命下,商务印书馆秉承“紧跟时代、服务教育”的核心精神和价值理念出版了《学生杂志》,1921年杨贤江对其进行改版,是当时同类型期刊的佼佼者。

创刊初期,《学生杂志》共设学生的课艺作品及各类照片、论说、修养(修德、习学、锻炼、卫生等)、文苑、学艺(介绍外国的科学知识等)、小说、传记、调查、记载(本国及世界时事)、通讯问答、书报介绍、谈话、学生英文习作等18个栏目。创刊以来,《学生杂志》发表了《本国历史研究之注意》《租借地与割让地之差别《说河东地理与中国将来之关系《国粹主义与欧化主义》《欧战之远因》《欧战溯源》等系列学生作品。

《学生杂志》录取了学生来稿,不付现金报酬,只送书券,临时填写价目,从二元至十元不等,用这书券可买商务印书馆出版的书,这又为商务印书馆的书籍推广了销路。当商务印书馆出版新书时,也会用大版面说明其主要内容以及如何适合学生之阅读与购买,例如《学生字典》《四部举要》等。

——摘编自唐淑《新知、交往与关系:(学生杂志)与近代社会变迁》

根据材料并结合所学知识,以“《学生杂志》与近代社会变迁”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)史料一 中世纪,所有的文化活动都渗透着宗教影响。现代戏剧是随着表现《圣经》故事和圣徒生活的奇迹剧的出现而诞生的。中世纪文学的主要题材是再现基督教化的骑士精神。公元12—13世纪,艺术的主要成就是大教堂的建设及其内部的雕塑、绘画等,上帝、天堂、圣徒是艺术创作的永恒主题。

——摘编自《论述中世纪基督教的地位与作用》

史料二 基辅罗斯时代,基辅、诺夫哥罗德、弗拉基米尔—苏兹达尔、切尔尼戈夫、斯摩棱斯克和波洛茨克等地,这一时期都曾建有规模宏伟、极具特色的东正教堂,其中又以基辅的索菲亚大教堂最负盛名,这所教堂虽与君士坦丁堡的著名教堂同名,却不是拜占庭样本的简单复制,而是显示了拜占庭风格和罗斯艺术的完美结合,独具一格。

——摘编自沈坚等《世界通史》

【探究】(1)据史料一及所学知识,分析基督教对西方文化发展产生了怎样的影响。

(2)根据史料二、说明索菲亚大教堂的特点,并分析这一时期出现大量“规模宏伟、极具特色的东正教堂”的背景。

材料 文化大流之本身就是我们"人,正因中国文化传统看重此本身,所以到今天,中国历史传统仍还没有断。商亡有周;周亡有秦汉;秦汉亡了有唐宋;有元明清以至现在。历史命脉显然只靠"人,从中国历史上看,不论治、乱、兴、亡,不断地有一批批人永远在维持着这"道,这便是中国历史精神。所谓"道,即是"文化,即是文化中有价值意义者……由此推去,到人皆可以为尧舜,到各自身修而家齐、国治而天下平。乃以"天下平,与"世界大同,为道之极限。道在,故历史文化可以不断有再兴与复盛。

——摘编自钱穆《中国历史精神》

根据材料,围绕"中国文化的价值"这一主题,自拟论题,并结合所学知识加以论证。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密)

材料一 春秋战国时代儒墨道三家都关注社会现实问题,从现实出发形成他们自己的社会观,这是中华优秀传统文化的特色。孔子自述“丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安……夫如是,故远人不服,则修文德以来之。”墨子宣传“曰然女何为而得富贵而辟贫贱?莫若为贤,为贤之道将奈何?曰:有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人。若此,则饥者得食,寒者得衣,乱者得治。”……老子把对自然现象的观察引入政治社会理想,认为社会的贫富悬殊与“天道”不合。他的理想社会是返璞归真,小国寡民。

——摘编自张岂之《中华文明十二讲》

材料二 在封建商品经济和对外弱势的双重冲击下,宋代社会问题层出不穷。“不抑兼并”的土地管理政策加剧贫富分化……商品经济的发展产生“双刃剑”效应,人们在金钱面前,都毫不让步,以至于世风日下。享乐之风弥漫在不同的社会阶层,富商大贾穿戴奢侈,僭越成风……在复杂的社会矛盾面前,宋代士大夫阶层“以天下为己任”,通过宗族建设、家风塑造、教化等主要手段,形成重德、至孝、诚信、修身的基层社会管理氛围,最终达到了巩固皇权、维护社会秩序的根本目的。

——摘编自韦玉潇《宋代社会管理及其对现代社会治理的启示》

(1)根据材料一,说明儒墨道三家的“社会观”分别是什么?结合所学分析孔子的“社会观”对中国传统优秀文化的影响。

(2)根据材料二,结合所学简述宋代士大夫是如何重塑社会风气以强化基层社会治理?

材料一 史料一

为湖南长沙出土的西汉晚期“中国大宁”神兽博局纹镜。镜背间铸有铭文:“圣人之作镜兮,取气于五行。生于道康兮,咸有文章。光象日月,其质清刚。以视玉容兮,辟去不羊。中国大宁,子孙益昌。黄常元吉,有纪刚。”)

史料二 东汉《前汉书·百官公卿表》记载:“少府之下有尚方令一人,御用及官制铜镜均由尚方制作。”史料三唐朝《元和郡县图志》记载,桂州(今桂林)向中央进贡“铜镜四十四面”。

——以上材料摘编自宋莹莹《由广西出土铜镜铭文看中华民族共同体意识》

材料二 在今蒙古和独联体境内,发现了不少属于战国和汉代的镜子。隋唐时期的镜子出土数量数量最多的是海兽葡萄镜。在伊朗发现了多面仿制的海兽葡萄镜。在约旦发现了花草禽兽镜和仿制的海兽葡萄镜。在日本还出土了不少唐镜和宋代的商标字号镜。

——以上材料改编自王婉云《中国古铜镜在中国历史及对外交流上的价值》

(1)根据材料一的三则史料探究中国古代铜镜的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,简析古代中国铜镜外传的积极意义。

材料一 “非物质遗产”这一概念是由日语翻译成英语的,它来自1950年日本的一次立法活动。日语中的“文化财”概念接近于我们今天所说的“文化遗产”。1949年1月22日,奈良法隆寺金堂壁的大火成为1950年日本颁布《文化财保护法》的直接导因。后来日本也将每年的1月22日定为“文化财保护日”。这部法律不仅针对有形文化财,同时提出要保护无形文化财,并为保护“重要无形文化财的持有者”建立了“人间(人类)国宝认证制度”。韩国在1964年借鉴并采纳了这一举措。

联合国教科文组织(UNESCO)借鉴日本和韩国的实践经验,于1993年创建了“人类活财富”(Living Human Treasures)体系,要求各会员国建立本国的“人类活财富”体系,开展扶助民间传承人的活动,并多次组织各成员国举办“人类活财富”培训班。我国提出了本土化的概念——“代表性传承人”,并于2007年6月认定了第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人计226名。

材料二 20世纪末 21世纪初,UNESCO 部分官员对保护非物质文化遗产的观点。

| 观点 | 提出者 |

| 通过世代相传和复兴非物质遗产来保持其活力,就势必要求优先考虑在这类遗产的文化生态中承认和激励所属的社区、群体和传承人参与到保护的实践过程中来……确保相关社区的文化遗产薪火相传。 | 时任 UNESCO 非物质遗产处处长爱川纪子 |

| 真正需要保护的是社会过程,而不是已经被制造出来的物品……但是西方的模式将所有的东西都转化为物品,如“知识”“生活形式”或“商业”。 | 时任 UNESCO 文化部国际标准司司长林德尔·普罗特 |

——以上材料均摘编自巴莫曲布嫫《非物质文化遗产;从概念到实践》

材料涉及个人、社区、国家、国际组织等不同的“非物质文化遗产”保护的当事方,围绕其中任意一个或多个当事方与非物质文化遗产保护的关系,提出一个具体的观点,并结合所学世界史的知识加以阐述。(要求:观点正确,史论结合,阐述合理)