材料一 中世纪的阿拉伯文化实际上由希腊化的近东文化和波斯文化两股主流汇合而成,它是新月沃地古代闪族文化逻辑发展的继续,也是西亚地中海文化统一性的集中表现。但从文化源头分析,中世纪的阿拉伯文化一般被认为由三种文化交融汇合而成,一是阿拉伯传统文化;二是伊斯兰文化;三是源于波斯、印度、希腊等异族先进文化。中世纪的阿拉伯文化以阿拉伯社会价值标准作定向,是阿拉伯穆斯林思想行为和社会活动的积极反映,同阿拉伯社会的发展存在着一定的内在联系。

材料二 中世纪的阿拉伯帝国是个多民族国家,先后被征服的埃及、叙利亚、美索不达米亚、伊朗等地,历史悠久,都拥有非常优秀的古代文明。因伊斯兰教的宽容性和哈里发政府的开明政策,使阿拉伯帝国境内各族人民能够成为创造、发展中世纪阿拉伯文化的主体。同时,随着阿拉伯大帝国在政治、经济等方面的巩固和发展,阿拉伯人成为东西方交流的桥梁。他们将西方的文化和技术传播到东方,同时也将东方的文化和技术传播到西方。

——以上材料均摘编自钱学文《灿烂的中世纪阿拉伯文化》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括阿拉伯文化的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析阿拉伯帝国对世界文明影响深远的原因。

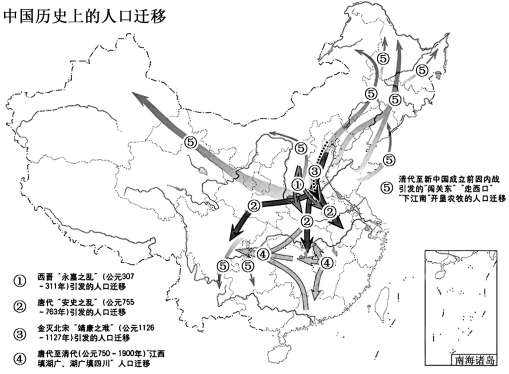

材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。

材料一 佛教,公元前6世纪产生于南亚次大陆,取代了婆罗门教,获得广泛传播。公元前3世纪阿育王将其定为国教,并派遣僧侣向外国传扬,中经迦腻色迦王尽力提倡,公元5、6世纪达于极盛。据佛教文献记载,公元前6世纪南亚次大陆的部落大部分进入国家形成时代,出现大大小小20多个国家,其中较为重要的有16国,这些国家间不断发生冲突、兼并,使社会各阶层深感不安,他们需要寻找新的精神依托与出路。当时正在兴起的政治上、经济上占有实权的奴隶主官僚、商人,也要求改变婆罗门垄断的局面,建立新的统治秩序。动荡的社会中,佛教以它的“中道”主义取得社会的支持。

——摘编自朱锡强《佛教在印度兴起与衰落的原因》

材料二 种姓制度作为一种特殊的社会等级制度,在古印度时期被称为“瓦尔纳”制度。诞生于公元前两千年中叶,从中亚、西亚经由印度西北部的山口,陆续向印度河中游一代涌入,征服了当地的达罗毗荼人,入侵者是白种人,白种人为维护自身的高贵地位,加大对征服者的控制,对各种姓的权利进行严格的划分。从法律地位上来看,婆罗门的法律地位最高;在债券债务方面,各种姓在借贷利率上存在着较大的差别;在婚姻家庭方面严格限制不同种族进行通婚。古印度是一个政教合一的国家,国家推行宗教典籍,不仅能够对人们思想进行控制,也巩固了种姓制度的地位。

——摘编自吴颖铭《古印度种姓制度的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括佛教在印度兴盛的原因。

(2)根据材料二,概括古代印度种姓制度的特点;综合上述材料并结合所学知识,指出古印度种姓制度与宗教之间的关系。

材料一 阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

材料二 我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟。

——古代穆斯林作家·比鲁尼

材料三 阿拉伯帝国领域内的美索不达米亚、波斯、印度、叙利亚和埃及等地,都是古代东西方文化荟萃的地区。帝国政治的相对稳定,交通发达,经济繁荣,为阿拉伯—伊斯兰文化的形成与发展提供了有利环境。而通行全国的阿拉伯语和占统治地位的伊斯兰教意识形态,则为它提供了必要前提。适应阿拉伯帝国政治、经济、军事和外交等方面发展的需要,帝国的统治者日益认识到科学文化的重要性。因此,阿拉伯帝国历代统治者都比较关心发展科学文化事业。到阿拔斯王朝时期……他们不分宗教畛域,不拘泥意识形态的差异,不惜重金延聘人才,尊重和奖掖各界学者。8世纪中叶,中国的造纸术和罗盘针传入阿拉伯帝国,对阿拉伯—伊斯兰文化的发展与繁荣,起了积极的促进作用。

——吴于廑 齐世荣《世界史·古代史(下卷)》

(1)阅读材料一、二,请思考阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系?(2)阅读材料三,请思考阿拉伯帝国文化繁荣的原因是什么?

(3)结合中国历史,说说有哪些文化成就经阿拉伯人传入了中国?

材料一 近代中国人“下南洋”的一个重要原因是为了改变个人或家族的命运。据1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因所作的调查显示,因“经济压迫”而出洋者占69.95%。当时,英国、荷兰殖民统治下的南洋正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大。南洋诸国为吸引华工,先后推出一系列优惠政策,如马来西亚联邦最大的一个州——沙捞越州,在白色拉者二世执政时期,就颁布过一个特别通告:给移民足够的免费土地种植,政府提供临时住屋安置移民;免费供给大米和食盐一年;提供交通运输工具,建立警察局保护华人安全,华人可永久居住在沙捞越等。

——摘编自张军《中国近代的移民文化》

材料二 据1990年第四次全国人口普查和1987年、1995年全国1%的人口抽样调查,我国迁移人口规模在1982~1987年为3053.3万,1985~1990年为3412.8万,1990~1995年为3642.6万。1985~1990年和1990~1995年的迁移人口分别相当于1990年、1995年全国总人口的3.01%和3.02%,其中暂住人口分别和当于全国总人口的1.9%和2.4%。全国流动人口总量在1982年约3000万人,1985年约4000万,据1992年“计划生育管理信息系统首次调查”结果推测为9360万。1995年的流动人口规模推测为8000万,其中在公安部门登记的有4400万,跨省流动的约3000万。

——摘编自李玲《改革开放以来中国国内人口迁移及其研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代中国人“下南洋”的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪八九十年代我国人口迁移、流动的特点及社会背景。