费孝通在《乡土中国》中提出,“从基层上去看,中国社会是乡土性的”。

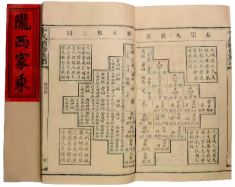

材料一:家谱中的“五服图”

| 注:“五服”制度是中国礼治中为死去的亲属服丧的制度。它规定,血缘关系亲疏不同的亲属间,服丧的服制不同,据此把亲属分为五等。后来,五服也指代五辈人,从高祖开始,高祖、曾祖、祖父、父、自己,五服之内为亲戚,出了五服则没有了亲缘关系。 |

材料二:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机杼声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深人俗淳。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。”

——唐·白居易《朱陈村》

(2)诗中的描述反映了( )(双选,填涂字母)| A.男耕女织的自然经济 | B.工商皆本的观念 |

| C.商品经济的活动频繁 | D.安土重迁的思想 |

材料三:明朝王守仁任南赣巡抚时推行十家牌法,还依据圣训亲自制定了《南赣乡约》:“自今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,……讲信修睦,务为良善之民,共成仁厚之俗。”这一措施成效显著,为很多地方的乡约组织沿用。

——摘编自黄熹《乡约的命运及其启示》

材料四:1930年前后,部分知识分子主张用改良主义方法解决中国农村问题,发起乡村建设运动,其中梁漱溟的影响较大。他主张将“中国固有精神和西洋文化的长处二者为具体事实的沟通调和”。……把社会的政治法律问题放在道德教育的范围之内,同时吸收西方团体组织的方式,形成社会新组织。到了1937年,梁漱溟领导的乡村建设运动最终失败了。

——摘编自梁漱溟《乡村建设理论》

(3)结合所学,分析材料三与材料四为何会产生不同的结果。材料五:第一条 为了保障农村村民实行自治,由村民依法办理自己的事情,发展农村基层民主,维护村民的合法权益,促进社会主义新农村建设。

第二条 村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。

村民委员会办理本村的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,向人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。

村民委员会向村民会议、村民代表会议负责并报告工作。

——中华人民共和国村民委员会组织法(1998年第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,根据2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订)

(4)根据以上材料及所学,如何看待中国的乡土社会?2 . “黄河宁,天下平”。自古以来,黄河与中华民族的生存发展息息相关。它哺育了中华儿女,更以自己特有的影响力塑造着中华民族。

材料一 古代中国的黄河祭祀

| 殷商时期 | 甲骨卜辞中,关于黄河祭祀的记载达五百多条。殷人每年都要举行多次黄河祭祀活动,以求雨、求年。 |

| 春秋战国 | 人们祈求战争胜利、结盟和立誓等,都会“沉璧于河”,请求河神保佑或见证。 |

| 宋元 | 宋代河患屡发,对河神的敬畏和崇拜愈发深厚,河神庙在史籍中的记载也越来越多。元代祭祀黄河,祈求风调雨顺、国泰民安。 |

| 清朝 | 有清一代是黄河泛滥较为频繁的一段时期,为保安澜,每有大工告成,大清皇帝多敕建河神庙或加封河神。 |

——整理自王德刚、王蔚《黄河祭祀的历史演变与新时代“母亲河”形象塑造》等

1.从材料一看,古代中国对黄河的印象是( )(双选)| A.农业生产的保障 | B.抵御外患的屏障 | C.水害频发的源头 | D.内河航运的枢纽 |

材料二 风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……保卫家乡,保卫黄河,保卫华北,保卫全中国。

——《黄河大合唱》歌词(部分)

3.歌词中“黄河在咆哮”的原因是( )(单选)| A.黄河频发河水泛滥 | B.黄河成为南北天然屏障 |

| C.黄河地位高于长江 | D.黄河已是中华民族象征 |

材料三 20世纪30年代末到40年代初,类似《黄河大合唱》的文艺作品层出不穷,如诗歌《伟大的黄河》、歌曲《黄河谣》、小说《黄河》、报告文学《黄河边上的春天》等。

——据曲丽丽《黄河文明之近代转型研究》

4.以黄河为主题的作品在这一时期盛行的时代背景是什么?5.综合上述材料并结合所学,你认为黄河在中华民族发展史上具有怎样的地位和作用?

康有为《大同书》中写道:“大同之道,至平也,至公也,至仁也,治之至也”。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养……,……是谓大同。

——《礼记·礼运》

材料二 “耶和华的子民们,在每年年底农民应将田地收获粮食十分取一分,牧民应将牛羊群十分取一分,或将其换成银子送到城里给无份无业的利未人并孤儿寡妇。”

——《圣经·旧约》

(1)上述两则材料分别反映了怎样的思想主张?有何共同点?

材料三 隋文帝于开皇三年“以仓库尚虚,卫州置黎阳仓,洛州置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓,转相委输,漕关东之粟以给京师。”

——《唐六典》卷20《常平署》

材料四 据统计,宗教改革前至少有110座养育院和2000多家施物所归教会所有,在这些场所接受救济的贫民有近9万人,费用占教会收入的1/3。

——彭迪先《世界经济史纲》

(2)依据材料归纳中西方实施社会救济的主导力量,并简要分析其原因。

(3)美国社会学家雷比说:“社会福利制度的出现与发展必然是回应了某种社会文化、政治与经济环境,且被此环境所模塑。”依照示例,整理并完成表格。

| 西方社会保障制度的发展历程 | |||

| 时间 | 政治与经济环境 | 进程 | 影响 |

| 17世纪 | ① | 英:② | 世界上最早的社会保障法 |

| 19世纪80年代 | 德:《疾病保险法》 | 德国初步建立了社会保险制度 | |

| 1935年 | 法西斯势力猖獗 经济大萧条 | 美:《社会保障法》 | 美国现代社会保障制度确立。 |

| 二战后 | ③ | 英国构建了从摇篮到坟墓的社会保障体系 | 英国率先成为并推动④的出现 |

| 20世纪70年代 | 政治多极化趋势 经济发展出现滞胀 | 减少福利,改革保障制度 | 维护经济效率与社会公平的平衡 |

材料五 20世纪70年代,资本主义福利制度发展出现极大的转变,……福利制度也会对社会风气、资本主义社会原本的竞争精神造成破坏。

——魏煦哲《二战后西方资本主义福利制度及其启示》

材料六 消除绝对贫困、实现共同富裕,一直是中国共产党人的追求。经过长期的探索实践,我国走出了一条具有中国特色的扶贫道路。

——郝志景《新中国70年的扶贫工作》

(4)综合上述材料及所学知识,你如何看待社会保障的发展历程?

4 . 在中华文化形成发展的悠悠岁月,世界许多地区的人们也在创造着自己的文化,共同构成古代人类多姿多彩的地域文化。某校史学社开展“丰富多样的世界文化”的主题学习,步骤如下:

步骤一:追寻文化源头,查找关于早期各地域文化的相关史料和相关表述。

1.根据所学,在表格中把古代文化与相关史料准确匹配。(填写字母)。| 相关史料(填写字母) | |

| (1)古代东亚文化 | |

| (2)古代西亚文化 | |

| (3)古代非洲文化 | |

| (4)古代南亚文化 | |

| (5)古代欧洲文化 | |

| (6)古代美洲文化 |

B.汉穆拉比:“使我有如沙马什,昭临黔首,光耀大地。”

C.亚里士多德:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿。”

D.老子:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

E.“威令在你(指法老)的口中,认知在你的心中,而你的舌头可以产生正义。”

F.“(当他们分割普鲁沙时)其口为婆罗......从其双脚生出首陀罗。”

2.根据所学,在表格中把相关表述与各古代文化准确匹配。(填写字母)

(1)重视以人为本,崇尚天人合一,追求家国情怀,主张和而不同等。

(2)《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》集中反映了当时人民的生活和文化成就。

(3)因大洋阻隔而与欧亚大陆缺乏交流独立发展。

(4)被誉为欧洲文化的源头之一。

A.古代印度文化B.古代印第安文化C.古代希腊文化D.古代中华文化

步骤二:聚焦“轴心时代”,探寻早期文明走向成熟的动力。

德国哲学家雅斯贝尔斯把公元前8世纪一前3世纪,同时出现在亚欧部分地区的人类文化突破现象称为“轴心时代”。他认为这个时期这些文化和思想上的突破,成为后来文化发展的源泉。以中国为例,对下列问题解答做出选择。

3.“轴心时代”的出现与以下哪一技术的发明息息相关?()(单选)| A.新石器发明 | B.制陶技术 | C.青铜冶炼 | D.冶铁技术 |

| A.创制礼乐文明 | B.出现“百家争鸣” |

| C.确立儒学正统 | D.完善理学体系 |

2019年9月27日,习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表讲话:“中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。”回顾历史,1939年学术界曾经掀起了一场关于“中华民族是一个”的讨论。其中,刚从英国留学归国的人类学家、民族学家费孝通与历史学家顾颉刚之间的讨论引人深思。

材料一 我们只有一个中华民族,而且久已有了这个中华民族!我们要逐渐消除国内各种各族的界限,但我们仍尊重人民的信仰自由和各地原有的风俗习惯!我们从今以后要绝对郑重使用“民族”二字,我们对内没有什么民族之分,对外只有一个中华民族!

——《中华民族是一个》顾颉刚(1939年2月)

材料二 依我们看来,文化、语言、体质上的分歧是不容易混一的,若是我们的目的在建设一个现代民主国家,文化、语言、体质上没有混一的必要。若是我们的国家真能做到“五族共和”,组成国家的分子都能享受平等,……这个国家一定会受到各分子的爱护。不但不易受任何空洞名词的分化,而且即使有国外强力的侵略,自然会一同起来抗战的。

——《关于民族问题的讨论》费孝通(1939年4月)

材料三 我当初使用这“民族”一名正同你的意思一样,凡是文化,语言,体质有一点不同的就称之为一个民族。但是九一八的炮声响了,伪满洲国在伪“民族自决”的口号下成立了,我才觉得这“民族”不该乱用,开始慎重起来。……我虽是没有研究过社会人类学,不能根据了专门的学理来建立我的理论,可是我所处的时代是中国有史以来最艰危的时代。……我有爱国心,我有同情心,我便不忍不这样说。

——《续论“中华民族是一个”:答费孝通先生》顾颉刚(1939年5月)

材料四 后来我明白了顾先生是激于爱国热情,……他的政治立场我是完全拥护的。……因为历史发展本身已经答复了我们当时辩论的问题。答案是中华民族既是一体,又是多元,……一体与多元原是辩证统一的概念。……我们这个统一的中华民族来之不易,历经几千年,是亿万人努力创造得来的成果,我们子子孙孙自应力保其繁荣、富强、完整、统一。……这一点我希望顾先生能含笑点头,予以同意。

——《顾颉刚先生百年祭》费孝通(1993年8月)

(1)根据材料一至四,顾颉刚先生提出“中华民族是一个”的原因是什么?

(2)根据材料一至四,概括顾颉刚先生和费孝通先生观点的异同。

(3)根据材料和所学知识,请你谈谈对顾费两位先生跨越六十多年的辩论的看法。

茶是中国先民的伟大发现。自古以来,饮茶风俗也从中国逐渐传遍世界。阅读下列材料,回答问题:

材料一 古人在食用茶叶的过程中逐渐发现茶叶的药理功能。在汉代,日常饮茶不仅成为民间的生活习俗,更逐渐进入上层生活,就连贵族也将饮茶作为一种享受。成书于东汉的《神农食经》,对茶的功能和作用则转向精神层面:“茶茗久服,令人有力、悦志”。魏晋南北朝时期,饮茶因契合当时儒家、道教、佛教的精神追求而进化为一种文化现象与社会时尚。

——摘编自赵建建《茶文化起源初探》

材料二 茶之为物,西戎、吐蕃古今皆仰食之。以腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解。是山林草木之叶,而关国家之大经。

——(明)谈修《滴露漫录》

(1)据材料归纳古人饮茶的功效。

材料三 宋徽宗赵佶是一个茶饮的爱好者,其《大观荼论》中有:“茶之为物,擅川秀气,钟山灵禀,祛襟涤滞,致清导和,冲淡简洁,韵高致静,山水有义,至茶有情。”

(2)材料三中隐含着哪些中国传统文化的内涵?

材料四 日本《本朝高僧传》记述:“南浦昭明由宋归国,把茶台子、茶道具一式带到崇福寺。”直到日本丰臣秀吉时代(相当于中国明朝中后期),高僧千利休举起“茶道”这面旗帜,总结出茶道四规:“和、敬、清、寂”。

材料五 张意恂(韩国,公元1786-1866年)在《东茶颂》里提倡“中正”的茶礼精神,即劝人要有自知之明,不可过度虚荣的生活准则。后来韩国的茶礼归结为“清、敬、和、乐”或“和、敬、俭、真”四个字,折射了朝鲜民族积极乐观的生活态度。

——摘编自尹炳相《韩国的茶文化与新价值观的创造》,《农业考古》(1997年第2期)

(3)上述材料反映了中日韩三国茶文化有着怎样的联系?

材料六 19世纪英国人下午茶的原料产地

| 茶叶 | 亚洲:中国和印度 |

| 蔗糖 | 美洲:拉丁美洲西印度群岛(古巴、牙买加等岛国)及南美 北美:美国南部种植园。19世纪的主要蔗糖产地 亚洲:印度 |

| 劳动力 | 亚洲:当地居民 美洲:主要来自非洲 |

(5)综合上述材料,谈谈你对饮茶习俗传播的认识。

文化是民族的血脉。中华优秀传统文化是中华民族五千多年的智慧结晶。

材料一

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”——孟子

“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之” ——荀子

“夫尚贤者,政之本也”,“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”——墨子

材料二

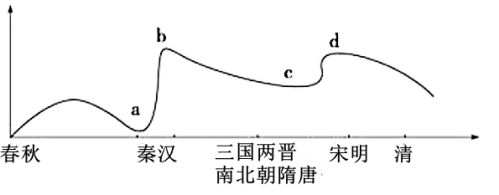

中国古代儒家思想发展示意图

材料三 1925年夏,国民党理论家戴季陶声称:“我们要复兴中国民族,先要复兴中国民族文化的自信力,要有了这一个自信力,才能够辨别是非,才能认清国家和民族的利害,才能够为世界的改造而尽力。”1934年及其后,国民政府所发动的一些全国性运动,一般也多打着“复兴中华民族”的旗号,如:“新生活运动”、“本位文化建设运动”、“国民经济建设运动”等。全面抗战爆发后,国民党几乎所有的军政要员,都出版过以“民族复兴”为题的为数众多的宣传著作,涉及抗战建国的政治、经济、文化等方方面面,内容丰富不乏见识且充满爱国热情。

——黄兴涛《民国各政党与中华民族复兴论》

(1)根据材料一,匹配三位思想家的主张中所体现的中华传统文化的内涵。

A. 天人合一,道法自然 B. 崇德尚贤,天下为公 C.自强不息,厚德载物

孟子:_______________ 荀子:__________________ 墨子:_________________

(2)根据材料二,结合所学,以 a为例完成表格。

| 阶段 | 遭遇 | 直接原因 |

| a | 遭到沉重打击 | 秦朝焚书坑儒 |

| b | ||

| c | ||

| d |

(4)结合所学知识,概括中华优秀传统文化的价值。

| A.儒学的产生因中央集权需要 | B.儒学的发展因人们认知进步 |

| C.儒学的演变因时代发展需求 | D.儒学的影响因内涵完善深远 |

材料一 《左传》曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”《孟子》曰:“吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。”《汉书》曰:“夷狄之人……与中国殊章服,异习俗,饮食不同,言语不通,逐草随畜,射猎为生……来则惩而御之,去则备而守之。其慕义而贡献,则接之以礼让。”

材料二 (晚明)《利说荒唐惑世》一文称:“近利玛窦以其邪说惑众,士大夫翕然信之。……所著《舆地全图》直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按听耳。真所谓画工之画鬼魅也。毋论其他,且如中国于全图之中,居稍偏西,而近于北,……则中国当居正中。”

材料三 魏源作《海国图志》时指出:是书何以作?曰:为以夷攻夷而作……为师夷长技以制夷而作。

当代学者研究认为:1860年后,使用“夷”这个词的次数急骤减少;“各国”一词不仅为传教士使用,也成为士大夫对外国的称呼;19世纪末出现“列强”一词。术语的变化,反映了观念的改变。

(1)根据材料一合材料二,概括传统“天下观”的内涵。

(2)根据材料三,概述近代“天下观”演变的背景。

(3)结合材料和所学知识,你如何看待中国“天下观”的变化。

材料 下列是某高中历史社团成员在校文化节活动中要做一个关于中国古代优秀文化的主题报告。

一、中国古代文化的发展历程

(1) ________

(2)社会变革与百家争鸣的奠基时期

(3)伴随统一多民族国家发展的逐步繁荣时期

(4)经世致用与文化钳制并存的禁铜时期

二、 _______

(1)重视与恪守人本思想的伦理秩序

(2)提倡爱国奉献与追求家因情怀

(3) _______

(4)主张和而不同与兼容并器的文化理念

三、中国古代优秀文化的基本特点

(1) _______

(2)包容性与创新性

(3)凝聚性与连续性

四、中国古代优秀文化的时代价值

(1) _______

(2)维系和团结统一的多民族国家的政治局面

(3)提供治国理政和道德建设的有益借鉴

回答下列问题

(1)完成下列主题报告提纲。(将字母分别填入相应空格中)

A.本土性与多样性 B.中国古代优秀文化的基本内涵 C.推动中华民族发展的思想源泉和精神动力

D.满天星斗与多元一体的起源时期 E.崇尚自强不息与勇于创新的价值追求

(2)若就提纲中的“三、(2)”展开论述,应选择下列哪三则材料?(选字母)